| 海外の研究動向 |

|---|

ビュフォン宣言!あるいは「自然史」の現状

大橋完太郎

パリ東南部に国立自然史博物館という施設がある。この夏幸いにも立ち寄る機会を得て、緑豊かな公園を数日歩いた。敷地内にはいくつかの大きな建物と広い庭園がある。奥の方には動物園もあるようだ。縦に延びる庭園の植え込みはシンプルな幾何学模様をなしていて、暑さで立枯れかけた草花の向こう側に、少しばかり大きくて横長の白い建物が見える。ジョギングする人たちとすれ違いながらゆっくりと歩を進めると、ライオンを踏みつけて座っている人物の銅像がその手前に据え付けてあるのが見えた。回り込んで台座に刻まれた文字を確認すると、「Buffon 1707-1788」と刻まれている(【図1】)。ジョルジュ=ルイ・ルクレール、通称ビュフォン伯爵。彼が没して今年で220年が経過した計算となる。ビュフォンは自然史博物館がまだ王立植物園や王立資料館と呼ばれていた頃、1739年からほぼ半世紀にも渡って施設の学問的政治的主導権を握っていた人物だ。ラマルクを抜擢し、後に発展していくフランス生物学の基盤を築いた人物であり、また彼がドーベントンと共に表した『博物誌』(正式には『一般と個別の博物誌』)全36巻は、ルソーの『新エロイーズ』と並んで18世紀フランスにおけるベストセラーでもあった。当代一の名文家としても知られたビュフォンは、模範的な文人と実証に基づく実験的な自然学者という二つの面を備えており、まさに「偉大」という用語で形容される存在にふさわしい。19世紀のフランスの文人によっても大いに参考にされたこの偉人の仕事は、残念なことに日本ではあまり知られているとは言えない。ビュフォン、あるいは彼が行った自然史=博物誌的探求の意義を、現代的な文脈に即して少し解説してみたい。

* * *

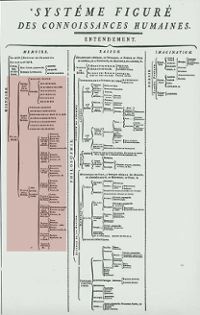

そもそも、18世紀以前の自然学者の活動を表すために「生物学」という名称を用いること自体妥当だとは言えない。彼らの学問的方法は、正しく「博物学=自然史」と呼ばれ、自然の記述(希)istoria を目的とする伝統的な知的文脈の中に位置している。自然史とは、生けるものを記述し比較分類を可能にする技術であり、またその記述の集積から人間の役に立つものを構成しようという哲学的概念創造の技術をも意味している。17世紀から18世紀にかけての「自然史」の重要性は、例えば『百科全書』第1巻(1751)を飾る「人間知識のシステム図解(一般的に「人間知識の系統樹」と呼ばれる) Système figuré des connaissances humaines」を見ても理解できる。人間知識を魂の諸能力に応じて配分するこの図表の中で、歴史は記憶に結びついた学問として分類されているが、歴史の下位区分の中でも、今日一般的に歴史として理解されている「古代と現代の市民の歴史」や宗教的古代史などに比べて、「自然史」が極めて大きな存在感を誇っていたことが一目で分かる(【図2】)。

ソルボンヌの科学史家ジャック・ロジェ Jacques Rogerが1990年に没してからしばらく、ビュフォンの思想や博物誌一般、あるいはラマルク以前の自然学の歴史というものに関して焦点が当てられた研究はそれほど多くはなかったが、近年ビュフォンの校訂版や研究書の出版が続いている。そこでは自然史というかつての知的営みを現代的な博物館学へと結びつけようという新しい試みも見られる。このことは昨年ビュフォン生誕300年を記念してパリ自然史博物館で行われたシンポジウムにおける1つの争点となっていた。ビュフォンの自然史は生態の多様性 biodiversité を担保する代表的な試みとして見なされている。環境保護を提唱する博物館の未来の役目とビュフォンの思想との関係について様々な議論が提出され、シンポジウムの最終日には自然博物館の現代的使命を総括した『ビュフォン宣言』が行なわれた。

自然環境に関する切迫した危機感とビュフォンの再評価とは、こうした文脈の中で軌を一にしている。ビュフォンの読解自体はテキストの再校訂という基礎レベルから進められており、最近の成果としては以下の二点を上げることができる。

1.新しい校訂版テキストの出版:従来までのビュフォン『博物誌』の校訂版テクストとしては、 19世紀に出されたキュヴィエによる校訂版が研究に使用されてきた。近年新しい校訂版が刊行され、それと共に読解における重要な手がかりとなる『博物誌』図版も単刊本として刊行されている(Georges Louis Leclerc de Buffon, Œuvres, préface de Michel Delon, textes choisis, présentés et annotés par Stéphane Schmitt avec la collaboration de Cédric Crémière, Paris, Gallimard (coll. « Pléiade »), 2007; Georges Louis Leclerc de Buffon, Œuvres complètes, éd. Stephane Scmitt, vol.1, Honoré Champion, 2007- ; Thierry Hoquet, Buffon illustré : Les gravures de l'Histoire naturelle (1749-1767), Muséum National d'Histoire Naturelle, 2007.)。

2.『博物誌』の体系的再解釈:テクストの再校訂と共に、『博物誌』に代表されるビュフォンの自然学を科学史・科学思想史的に再解釈しようという試みが進められている。代表的なものとしてはパリ第十大学のティエリー・オケ Thierry Hoquet による一連の著作がある(Thierry Hoquet, Buffon: Histoire naturelle et philosophie, Paris, Honoré Champion, 2005; BUFFON/LINNE Éternel rivaux de la biologie?, DUNOD, 2007.)。

* * *

少し視野を広げて考えてみるならば、ここ二十年くらいだろうか、近代自然科学成立の背後に存在し続けていた知的行為に学問的関心が向かい始め、それらが影響力のある著作となって次々と結実しつつある。もっとも代表的な存在の一人はバーバラ・スタフォードということになるだろう。単なる実証科学に還元され得ぬスペクタキュレールなものが人間の知性と想像力を指摘し今日にまで至っていることを彼女の多くの著作は示している。西洋内部からの近代批判とも言うべきこの潮流の中に、昨今充実を見せているビュフォン研究も含めることができる。ディドロやビュフォンは実験・観察という手続きを重視しそれを尊重したとされる。だが、同時に彼らは、彼らの源たるベーコンと同様、単なる経験にとどまることを激しく警戒し、むしろそこから発して「歴史を語る」ことを目指していた。博物誌の描写や図版、あるいはイマジネールな怪物像などは、世界の生成を証言する自然史的語り部にほかならない。ビュフォンによる自然史の試みは、生物学や比較解剖学といった形で限定的に理解されることなく、世界の詳細を捉えて記述し、それを通して世界の総体と人間とを同時に位置づける哲学的な試みとして捉えられねばならない。自然は歴史を語ることができる。そこにおいて人間は、もはや自然の統治者であることを離れて、自然のエージェントとして機能することになる。人間から発して自然へと至る一つの可能的な哲学があるというこの一種のスピノザ主義的展開は、哲学的な観念論の興隆の中、直接的にはヘーゲルによって無効化されてしまった。ヘーゲルの体系において自然とは歴史なきものと見なされ、逆に歴史は完全に人間のものとなった。精神的な審級へ縮減されてしまったその後の「歴史」の進展は周知の通りだ。歴史は合理的な国民国家を形成する、更なる合理化が全世界を包み理性の実現化としての歴史は終わる。人は「歴史の終わり」を生き続ける。少なくともそのような気分は蔓延する…

ルソー的なパフォーマンスとして「自然に還れ」と言いたいわけではない。とはいえ、自然に語らせることを忘却した時、近代性が一つの閉塞に陥ってしまうということも今や自明なものに思える。言語や芸術=技術といった人間の特性が奇形的であることを認めつつ、自然に内在する観点から人間が語り始めたとき、ようやく人は自然を知り自らを知ることができよう。人間は中心ではない。近代的人間の饒舌さと自然の我慢強い沈黙との間で「歴史的な」言葉を紡ごうとする努力の痕跡が、ビュフォンの『博物誌』のいたるところに散りばめられている。

* * *

自然史博物館をゆっくり歩いてみると、ビュフォンが自然に対して抱いていた両義性が園内のいたるところまで浸透しているのが分かる。そこには静かで知的な緊張感がみなぎっている。人間によって作られた博物館という制度の中にいるにも関わらず、いやそれだからこそ、それを通じて人間を正しく観察せねばならないとでもいうかのようだ。たとえば『進化の大ギャラリー』館内大展示の上階には「進化の要因としての人間」というテーマでまとめられたフロアがあり、来訪者は家畜や絶滅危惧種の剥製、あるいは鰐革のハンドバックを前にすることになる。そこでは人間は支配者ではなく、進化における一つのエージェントなのだということがあらゆる実例を尽くして語られている。遺伝子組み換え技術が発達するのを見るまでもない。人間は自らが持つすべての技術において責任がある。パサージュばりの流麗な建築物の中にある「化石学と比較解剖学のギャラリー」(【図3】)の入口にはインパクトあふれる彫像がある(【図4】)。百聞は一見にしかずの重厚なコノテーション。猿による復讐。。重要なのは、これらの主張が庭園内に再現された見事な自然と溶け込んで、また一つの全体を構成しているという点にある。人間存在が根本的な危うさを持っているということ、その危うささえまた自然の名の下に和らげることが可能であるということが、自然と技術との調和のもとで示されている。ビュフォンは在任中一年の半分弱しかこの庭園にとどまらず、残りは故郷ブルゴーニュ地方のモンバールにある自らの領地で自然と共に過ごした。都会と地方、人間と動物、あるいは制度と自然という分裂を一身に引き受けたビュフォンの肖像と、彼が礎となり後代に残した自然史博物館の歴史にはなおも学ぶべきものが多数残されているように思える。

岩手で行なわれた仏文学会の帰り、花巻に立ち寄り宮沢賢治の足跡を訪ねた。自然と物質との可能性を科学と空想の力で具現化しようとした宮沢賢治の思考もまた一つの「自然史」と言えるのかもしれない。そういえば、花巻の晩秋の風景はビュフォンの故郷モンバールの風景とどこか似ている。ふところにきらきらした鉱物の結晶を抱え込んだ山々は、季節ごとに鮮やかな緑や紅の衣装をまとってやわらかく佇んでいる。山沿いを縫ってゆるやかに通り過ぎる自動車が歓待されているかのように滑り込んで行く。なんだ、ここにもいたんだ、と少し微笑みがもれた。

大橋完太郎(東京大学)

【図1】パリ国立自然史博物館にあるビュフォン像

【図2】『百科全書』冒頭部にある「人間知識のシステム図解」(図中赤で色を付けたところが自然史の領域)

【図3】パリ国立自然史博物館「化石学と比較解剖学のギャラリー」内

【図4】「化石学と比較解剖学のギャラリー」入口にある像