| 新刊紹介 | 単著 | 『冥府の建築家 ジルベール・クラヴェル伝』 |

|---|

田中純

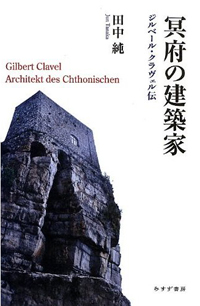

『冥府の建築家 ジルベール・クラヴェル伝』

みすず書房、2012年12月

南イタリア、ポジターノの岬に屹立する孤塔と奇怪な岩窟住居――本書は、この特異な建築を生みだした作家/建築家ジルベール・クラヴェル〔1883-1927〕の生の航跡を辿る物語である。

幼少期から病に身体を蝕まれ、終生を「欠陥のある骸」との葛藤のなかで過ごさねばならなかったクラヴェル。著者は、この風変わりなせむしの人物の足跡を丁寧に辿り、城砦建築の妄想に取り憑かれたブルジョワ一族の放蕩児として、あるいはまた、バレエ・リュスやイタリア未来派などアヴァンギャルドの活動に関わった表現者として、当時の文化的土壌のうちに鮮やかに位置づけている。

著者によって繙かれるクラヴェルの記述のなかで特に興味深いのは、その思考の端々に現れるオリエント、わけても古代エジプトに対する執心である。世紀転換期からファシズム体制下に至る激動の時代を、「異邦人」として生きたクラヴェルが、この巨大な石の文明に抱いたある種の郷愁(ノスタルジア)とは何であったか。著者はそれを、人間と事物、生と死、未来・現在・過去がその境界を失う、永劫回帰の感情に認めている。その癒し難いノスタルジアに駆られ、クラヴェルは岩礁を穿ち、自らの身体の模像を大地に刻みつけさえするだろう。

「もの」の間にあって自ら「もの」になることを「エジプト効果」と呼んだのはマリオ・ペルニオーラであったが(『エニグマ――エジプト・バロック・千年終末』岡田温司・金井直訳、ありな書房、1999年)、クラヴェルの古代エジプトへの憧憬は、蝕まれ、半ば「もの」と化した己の身体と不可分であった。それ故に、未来派風の機械人間と古代エジプトの彫像という、時代も場所もかけ離れた二つの形象は、彼自身の儘ならない身体を楔としてアナクロニックに結びつくのである。とすれば、このとき彼の虚ろな骸は、両大戦間のイタリアに生じた「謎」を――複数の時間と文化が混淆するもう一つのモダニズムを、文字通り体現していたかもしれない。

作品のみならず、書簡や日記といった膨大な未刊行資料を博捜し、クラヴェルという一人の奇異な人物の生と妄執に肉薄する著者の語りは、しかし、それでいてどこか、羅針盤と占い棒(ダウジング・ロッド)を手に地中探索を進めるクラヴェル自身の身振りにも似て、彼の建築=骸の内皮を伝いながら、ヨーロッパ文化自体に根付く得体の知れない妄執の巣窟へ分け入っていくかのようだ。だからこそ本書は、忘却の波間に没した人間の言葉を掬い上げ、「物語る」ことによってその生の経験をまるごと生き直すという、困難かつ魅惑的な「表現」の試みでもあるだろう。(池野絢子)