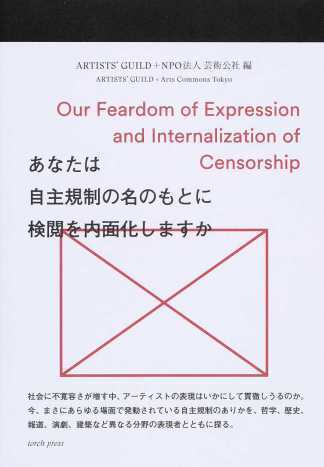

| 新刊紹介 | 単著 | 『あなたは自主規制の名のもとに検閲を内面化しますか』 |

|---|

柳澤田実、ほか(分担執筆)

ARTISTS' GUID、NPO法人芸術公社編

『あなたは自主規制の名のもとに検閲を内面化しますか』

torch press、2016年5月

最近、日本の現代美術界隈で「規制」という問題が盛んに議論されていたことは、アートに関心を寄せる人たちにはよく知られていることだろう。2014年にはろくでなしこさんの逮捕、2015年には東京都現代美術館における合田誠さんの作品の撤去事件などがあった。このテキストが直接関わっている「キセイノセイキ」展(2016年)でも作品の展示を巡り、東京都現代美術館側とアーティスト側の ARTISTS’ GUILDとの様々な意見の相違があったと報告されている。これらの問題については、たとえば以下のtogetter(「「MOTアニュアル2016:キセイノセイキ」展@東京都現代美術館について」)などを見ていただければ、その一部は理解できるのではないかと思う。こうした状況を受け、2016年7月1日には美術批評家連盟の有志によって「表現の自由について」の声明が発表された。

本書は上記のような現状を背景に編まれた対談集ではある。が、ただ単に抑圧してくる諸制度や権力と自由を求めるアーティストとの闘争的な関係を問うものではない。むしろ、そういう単純な話に陥らないために、意識的に多様な視点を含みこむ複雑な仕掛けがなされた書籍(その繊細な読後感はむしろ「作品」と言いたくなる感じ)になっている。まず、この本は「キセイノセイキ」展のカタログの枠で出版され一部展覧会の記録を含んでいるが、厳密な意味ではカタログではなく「キセイノセイキ」展の、美術館での展示とは異なるもう一つの表現として制作された。内容としても、タイトルにも表れているように、目に見えて何かを禁止してくる規制ではなく、アーティストや表現者が自分自身の表現を自主規制するという、なかなか自覚化しにくい検閲の内面化が問われている。

対談は四つあり、ARTISTS’ GUILDに所属する田中功起さん、藤井光さん、小泉明郎さん、津田道子さん、増本泰斗さんが、大谷芳久さん(現代美術画廊「かんらん舎」オーナー)、土方宏史さん(『ヤクザと憲法』監督)、高山明さん(演出家)、岡啓輔さん(蟻鱒鳶ルダー)、そして哲学研究者である私と対話している。そのなかで展示に参加しているのは藤井さん、小泉さん、増本さんの三名で、田中さんと津田さんは書籍のみで関わり、田中さんは編集者の影山裕樹さん(芸術公社)とともに本書全体の編集をしている。さらにバイリンガルの構成をとっている本書は、日本語テキストの翻訳という形式を取らず、奥村雄樹さん率いる英文編集チームが、それぞれの対談の録音を聴いた上でリポートとしてまとめるという形式になっている。結果、英語と日本語とで同様の問題を論じた場合の概念のずれや、幾つかの概念の翻訳の難しさ、さらには対談に同席していない第三者の視点が露呈され、この点もとても興味深い。

こんな風に複雑な構成はとっているものの、それぞれの対談は、作品を制作する際に規制という問題がどのように浮かび上がるのか、具体的に論じられていてとても読みやすい。たとえば『ヤクザと憲法』を監督した土方さんは、次のように話す。自分自身は義憤や正義感にかられて制作をするタイプではない、むしろ自らの表現を型にはまらないドキュメンタリーにするために、結論をあらかじめ決めず、「狩る」のではなく「耕す」という態度を取るのだと。本書にはこうした、社会的規範にからめとられないための方途について、とても的確でありかつ平易な表現が多数見出される。

あえて本書に参加させていただいた私自身の自戒も込めて言うならば、規制や検閲を問題視するだけではなく、それらとの積極的な関係について、もう少し論じられてもよかったのかもしれない。たとえばポーランドの映画作家、クシシュトフ・キェシロフスキはインタビューで、ポーランドが共産主義国家だった時代に厳しい検閲を受けていた経験を振り返り、検閲が制作者を団結させ、技術を向上させ、観客との深い共感を実現した(「キェシロフスキの言葉」KiesIlowski-Dialogue(1991年))と証言していた。つまり、共産主義時代、検閲をかいくぐるために間接的な表現(スキーのスラロームに例えられていた)が取られていても、その表現によって伝えたいことは信じられないほど観客と共有できていたと言うのだ。こうした検閲によって生じる観客との関係性については、本書ではわずかに藤井光さんが言及している。

「僕本人も、公立美術館で作品を発表する際に、一般の観客を置き去りにして、美術館職員や行政ばかりを意識してしまうことを反省しなければならない。アーティストは時代との対話、国境を超えた未来の観客との対話を想定して作品を作らなければならないのに、それよりもスケールの小さい特殊な組織の価値観を前提にしてしまっている。」(本書、42頁)

日本の現代美術界における「規制」の問題は、観客をも含めた今後より大きなスケールのなかで議論されていくことが望まれていると思う。本書はそのための大切な布石だとも言えるだろう。社会と関わりながら制作されるソーシャリー・エンゲイジド・アート(「参加型アート」)に関する、クレア・ビショップによる大部の研究書『人工地獄』(大森俊克訳、フィルムアート社)もほぼ同時期に翻訳が出版された。欧米での動きを中心的に論じたビショップの研究と合わせて本書を読み、そもそもアートにとって倫理や社会的規範とは何なのか、そして、これらの問題をめぐる議論は今日の日本で果たしてどこまで進んでいるのかを見定めることは、制作者にとっても観客にとっても今後の豊かな議論の基盤になるはずだ。(柳澤田実)