| 新刊紹介 | 単著 | 『オペラ戦後文化論1 肉体の暗き運命1945-1970』 |

|---|

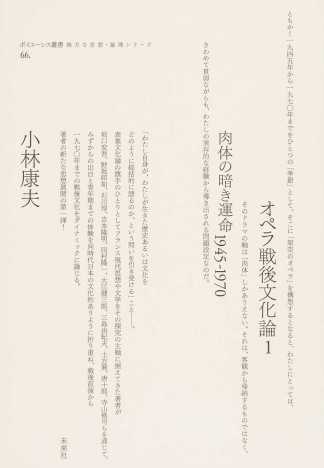

小林康夫(著)

『オペラ戦後文化論1 肉体の暗き運命1945-1970』

未来社、2016年4月

本書は、著者が2012年秋にコレージュ・ド・フランスで行った4回の講義をきっかけとして、雑誌「未来」上に19回にわたって連載した、日本の戦後文化をめぐるテクストをまとめたものである。1945年から70年までを一つの〈季節〉として設定し、その〈季節〉と結びついた小説・詩・評論・演劇・舞踏など様々なジャンルの作品群を「肉体」という一つの軸によって貫くことで、それを全5幕のオペラとして「上演」することを試みる、一風変わった書物だ。

「少なくとも複数の個人が、時代のなかで形作る配置構成、言い換えれば、それがわたしという(内部)観測者から見て浮かびあがってくる徴候学的な星座に関心がある」と著者は語る(本書10頁)。すなわち著者のエクリチュールは、ある時代を彩った「星」としての作家たちをつなぐ星座線として展開されるのであり、そして本書を読み進めるわれわれは、舞台上に描き出されていくこの星座線を辿る観客となって、戦後の一時代をオペラとして目撃するのである。

空襲の夜、闇を切り裂いて降る焼夷弾と、その火の海の中を逃げていく一組の男女(坂口安吾『白痴』)。敗戦後の市場の雑踏から出現する「ボロとデキモノとウミとおそらくシラミとのかたまり」としての、「アブジェクト」かつ「イノセント」な「肉体」(石川淳「焼跡のイエス」)。「純粋天皇」への同一化の試みの果てに、自ら首をくくり「肉」となってぶら下がるセヴンティーンと、その傍らに佇む「最も若い、学生あがりの作家」(大江健三郎「セヴンティーン」「政治少年死す」)。「馬鹿王」に扮して戴冠の儀式としてのダンスを繰り広げ、最後には舞台から客席の上を通って昇天していく、犠牲の「肉体」(土方巽『土方巽と日本人──肉体の叛乱』)。ここに挙げたのは、このオペラを構成する数多くの場面のうちの、ごく一部である。自在に回転する「舞台装置」を用いて次々と場面を転換させながら、戦後日本における「肉体」の展開を描き出していく著者の筆致は軽妙だ。しかしそれでいて、このオペラとしてのエクリチュールが決して表層的な「軽さ」を感じさせないのは、まさしく本書という舞台上に踊り出た「肉体」の、さらにその舞台裏に存在した「肉体」の有する「重み」のゆえであろう。著者が引用・分析するそれぞれの作品における「肉体」のあり様は、その時代を生き抜いた作家自身の実存と密接に関係している。また同時に、1950年の東京に生まれ、まさにその「肉体」を背負って戦後日本を通過してきた著者自身の生が、本文における「プライヴェートな小括弧」の中に、そしてその欄外にひっそりと──しかし太字のゴチック体で──書き入れられた注の中に、確かに刻まれているのである。

昭和天皇のいわゆる「人間宣言」により、戦後日本に打ち立てられたレトリックとしての「法」。本書がわれわれに提示するのは、ミシェル・フーコーの言う「幻想と悪意に結びついた合理性」=「法」のはるか下方から生まれ、立ち上がり、踊り、叛乱する「肉体」のオペラとしての、戦後日本の「歴史」だ。──舞台の幕が下り、無数の「肉体」による哄笑の残響の中に取り残されたわれわれ観客は、「肉体」に代わる軸によって貫かれた新たな「歴史」のオペラの幕開けを待っている。(菊間晴子)