| 新刊紹介 | 翻訳 | 『オーソン・ウェルズ』 |

|---|

堀潤之(訳)

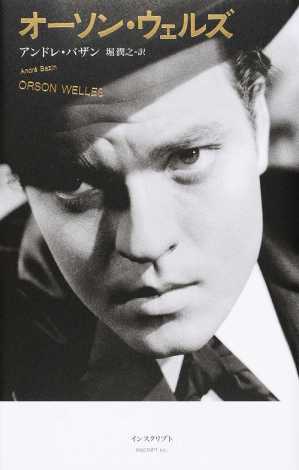

アンドレ・バザン(著)『オーソン・ウェルズ』

インスクリプト、2015年12月

本書は、まもなく生誕百年を迎える映画批評家アンドレ・バザン(1918-1958)が1950年に上梓したデビュー作の翻訳である。本書を読めば、本国から数年遅れて1946年に立て続けに公開され、フランスでは毀誉褒貶相半ばしていたウェルズの『市民ケーン』(1941)と『偉大なるアンバーソン家の人々』(1942)をめぐって、新進気鋭の批評家がみずからの思考を練り上げていく過程がつぶさに読み取れるだろう。当時のコンテクストを照らし出すために、ジャン゠ポール・サルトル、ジョルジュ・サドゥール、ロジェ・レーナルト、そしてバザンが『市民ケーン』を論じた4篇の雑誌記事を「資料」として収録し、訳者解説「ウェルズとバザン、ふたたび」でも「ウェルズ論争」に何が賭けられていたのかを詳述した。

バザンのウェルズ論には、遺稿に基づいて歿後に出版された1972年版もある。フランス語の原書でもそちらの方が容易に入手でき、そのジョナサン・ローゼンバウムによる英訳もあるため、実はこの版の方が世界的によく読まれている。しかし、いささか散漫な評伝のかたちを取っている1972年版よりも、本書で底本とした1950年版の方が格段に密度の濃い議論が展開されていることは、ここで改めて強調しておきたい。

2015年には、本書のほかにも、『映画とは何か』の新訳(野崎歓・大原宜久・谷本道昭訳、岩波文庫)や、野崎歓氏による『アンドレ・バザン 映画を信じた男』(春風社)が刊行されるなど、奇しくもバザン・イヤーの観を呈した。ついでに言えば、先だって刊行された、映画研究の泰斗デイヴィッド・ボードウェルの新著『吟遊詩人たち(The Rhapsodes)』も、オーティス・ファーガソン、ジェイムズ・エイジー、マニー・ファーバー、パーカー・タイラーという1930年代から40年代にかけて出現した4人のアメリカの映画批評家を扱っている。フィルム・スタディーズ成立前夜における、大西洋の両側の映画批評の文脈から、いま改めて何を汲み取れるかということが問われているようだ。(堀潤之)