| 研究ノート | 木下 知威 |

|---|

朧げな連続――髄を見極める

木下 知威

表象文化論学会という磁場に引きつけられる身体たち。この学会の行事に手話通訳がつくようになって以来、いろんな方にお会いさせて頂いているが、聾者と話すのは初めてだという方がほとんどである。それは、わたしがいわゆる「学問の世界」に身を置いているからなのかもしれない。わたし自身は身体障害者だと名乗ることに違和感があり、聾者だと自己紹介している。盲や聾、肢体不自由といった「身体障害者」の括りで捉えられる身体は何も僅少であったり特別なことではなく、いつの時代、どんな状況でもみることができると考えている。純粋に数字でいえば、地球に暮らすひとたちの多くは法・社会的に「身体障害者」ではないし、家族にも身体障害者がいない場合が多いかもしれないが、個人として、近代的な統計法や医学に則って、身体障害者を法や社会のなかに留めておくことそのものに無理があるように感じられる(例えば、人は満65歳になると高齢者となるが、そのことはすんなり受容されているとは思えない)。であるから、身体障害者である/身体障害者ではないといった二項対立で語ることは21世紀の学において相応しいやり方ではない。では、このような身体をめぐるスティグマやラベリングについて、これからどのように考えたらいいのだろう。

まず、わたしは家を出て、図書館に向かってみることにした。本棚で目にとまったのは、ヤーコプ・フォン・ユクスキュル『生物から見た世界』だった。ユクスキュルは、それぞれの生物をシャボン玉が包んでいる世界があり、それを環世界と定義づけて論じている。すなわち、個々の人たちを取り巻く環境は異なるものだとしている。そして、ミシェル・セール『五感』では、目や耳などの感覚器官が弱くなることを、身体障害者としてのそれではなく、むしろ「感覚の欠如」として捉えて論じられているのではなかったか。また、ジョルジョ・アガンベン『スタンツェ』もあり、この本では、シャルル・フィリポン《洋梨》(1833)をひきつつ、ルイ・フィリップと洋梨を行き来するイメージを「両者の混同と差異から立ち現れる寓意的な緊張状態である」としているところがある ※1 。顔の輪郭が果物のそれに似るがために生まれたイメージを「緊張」と呼んでいるのである。

これらの言説を受けて、わたしは平たい意味で身体障害も含めた人の身体を「何かが欠けている」身体というよりも、「朧げに連続する」身体と定義してみたい。それはどういうことか。アリストテレスは『形而上学』で、象徴的なことに「パトス(事物の性質)」の次に「ステレーシス(欠如)」について語っている ※2 。盲人と土竜を引き合いに、本来、所有しているべきなのにそうではないことがステレーシスであると説明している。そこで、ステレーシスそのものは個々の人に必ず備わっており、それは時間とともにゆるやかに下降していくという特徴をもつ、それが「朧げな連続」なのだとわたしはここで考えてみたい。

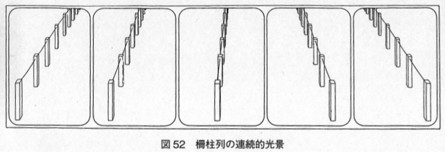

その視点をもつにあたってまず必要なのは、自己と認識のあいだに何があるのか、ということを意識することだろう。まず、ユクスキュルがダニをさして「すべては機関士の働きをしている」と細胞個々の働きによってダニを成立させていると生物学者の考えを記述している ※3 。わたしはこの「機関士」を「連続する配列」と言い換えてみたい。それはジェームズ・ギブソン『視覚ワールドの知覚』において「柵柱列」と呼ばれている連続する柱状のものである(図2)。

図2 柵柱列の連続的光景(ジェームズ・ギブソン『視覚ワールドの知覚』138頁より)

この図には、柱が連なりつつ線で結ばれているイラストが5つ並んでいる。まるで、5つのカメラをもって同時に柱を監視しているかのようだ。ここで、それぞれの柱が細胞であり、線によって刺激を伝達していると考えてみよう。これらの線がどこかで切断され、刺激が伝達できないことが感覚の欠如と考えるのはたやすい。ところで、ギブソンは「観察者が頭を動かすたびに、その視覚フィールドは生き生きと動く」と書いた ※4 。わたしはそのような、観察者が頭を動かすたびに目の前にあるイメージが変化することに注目したい。なぜなら、これこそが「朧げな連続」なのではないかと思われるからだ。すなわち、イメージをみるとき、頭を動かした時点で他のイメージに対する視点は失われつつあることを意味しており、これはイメージそのものは立ち上がった瞬間に崩壊し始めていることを示唆している。これを「朧げな連続」と呼んでみたい、ということだ。

本を棚に戻したわたしは、繁華街のはずれにある寂れた映画館にむかった。ここで上映されているのは、ロン・チャニー主演の『ノートルダムのせむし男』(1923)。大きくねじれた背中の男が主役級で、チャニーは特殊メイクで一見してすぐ異形のものだとわかるようにしているが、そのような表層的な身体障害よりも、リュミエール兄弟やジョルジュ・メリエスのようなヴァイタフォンが登場していない映画の揺籃期において、映画そのものは音を失ってしまっているということそのものに惹かれる。この映画館はわたし以外に客がおらず、杉本博司『劇場』(1978~)を思わせるようなところである。この写真は映画が上映されている間、シャッターをあけたままにして露光させたもので、出来あがった写真のスクリーンは真っ白で、朧げながら何か見えてきそうだが何が上映されていたのかをそこから読み取ることはできない。むろん、スクリーンから飛び出る光がフィルムを埋め尽くしたからであり、時間を連続させることで折り重なるイメージが極限に達すると一転してゼロに達するかのようだ。それだけでなく、同時に音も無効化されている。たしかに、杉本はわたしの質問に「『劇場』を撮影したときはくだらないB級映画でうるさく感じていたのに、それが無限大に達すると沈黙と化したのです」と答えている ※5 。メリエスの映画にフランス手話と思わしき手の動きが出てくるのは、フィルムを回しても音を封じ込めることができない――欠如した光で――フィルムそのものが聾であることをメリエスがほんの少しは意識していたからなのかもしれない。

図2 『ノートルダムのせむし男』(Internet Archiveより)

今度は小高い丘にある美術館に足を運んでみると、マルセル・デュシャンの《階段を降りる裸体 No.2》(1912)が展示されていた(図1)。身体というよりは木管楽器のようだが、カクカクと階段を下りて行く様子をマイブリッジの連続写真のように描くことで、目には見えないはずの運動がキャンバスに表現されていると解説される絵画である。蛇足であるが、過去の身体ほど色が暗く、階段の最下段にある身体は明るさが強調された色になっており、過去と現在を区別している。

デュシャンの隣には高階絵里加『異界の海:芳翠・清輝・天心における西洋』(2000、改訂新版2006)において分析された山本芳翠による連作《十二支》(1892)が展示されている。この絵には、聾の女性がモデルとして描かれていたと黒田清輝が告白しているが、それを知った瞬間、《十二支》はまた別の特別な意味を帯びてくる。たしかに、聾の女性を描いたと仄めかされているような題がつけられているのではないし、山本がその点を強調するかのような構図をとっているわけでもない。しかし、黒田の何気ない告白によって、その絵と聾が結びつけられて、そのイメージはノマドとしてわたしの知覚のなかを行き来しており、絵のなかにいる女の身体そのものが朧げな身体のように見受けられた。

本、映画、絵画のあいだを駆けぬけてみれば、「観察者が頭を動かすたびに」、ターゲットの形が「生き生きと動く」…。そのときに得られる視点そのものは、これまでの視点を失わせる。脳裏に記憶されても、刺激としては欠如するのだ。これが朧げな連続のようにわたしには見えている。

わたしは、休息を得るべく丘の草むらに寝ころび、流れる雲を見つめていた。雲もまた、ひとつとして原型を留めているものはない…このように過ぎ去ってゆく時間のなか、縷々と続く歴史を軽く振り返ってみるだけで、身体障害者とされる者たちの存在を認めることはまったく難しくないことはもちろんのこと、わたしたちの身体そのもが朧げな連続のなかに生きている。2011年のアートシーンにおいて話題になったクリスチャン・マークレー《The Clock》(2010)ではこれまでの映画に存在していた時間を繋ぎ直すことで、24時間になるようにしているものだったことを今年の横浜トリエンナーレで見たけれど、その綿密な調査を準えることで、欠如した身体 ― 身体障害者が顔を覗かせるシーンだけを切り裂いてコラージュのように繋ぎ直すこともできそうだと思えてしまう。素材はあちこちにあるが、わたしにとっての素材のひとつは「京都盲唖院」である。この「京都盲唖院」を探ってゆく経緯で、朧げな連続とどのように出会ったのかを書いてみたい。

ここで補足しておくと、京都盲唖院は、盲人、聾唖者に対して教育を行うための機関として1878年(明治11年)に開校し、日本における盲学校と聾学校の嚆矢となった学校である。1880年(明治13年)に東京の築地で開校した楽善会訓盲院(後の東京盲唖学校)とともに日本において盲/聾教育の中心を担っていた。明治20年代末まで長らく京都と東京の二校時代が継続したこともあり、京都盲唖院には西日本を中心に全国各地から盲、聾、唖のひとたちが集っている。すなわち、京都盲唖院は教育のもとに特定の身体を集めるという機能を有しているといえよう。わたしは、現在ほとんど忘られてしまっているこの学校の建築で博士論文を書いた。そうはいっても、これまでの歴史を巨視すれば、わたしの博士論文などプロローグに過ぎない。むしろ、ここにいたひとびとが求めたものは果たして何だったのか、松尾芭蕉が山野を旅するが如く辿ることが目先にある。そういう京都盲唖院の調査で、ある一冊の日記を手にする機会があり、「朧げな身体」を見出すことがあった。この日記は同志社と明治学院で学び、明治から昭和の和歌山県においてキリスト教布教を行った牧師、児玉充次郎(こだま・じゅうじろう、図3)の日々が書き留められているものだ ※6 。

充次郎は1878年(明治11年)、和歌山の児玉家当主の仲児(ちゅうじ)の次男として生を受けた(京都盲唖院と同級生である)。父・仲児は大庄屋として慶応義塾に学び、和歌山県の衆議院議員に選出された人物であり、長男・亮太郎は時の首相・原敬の秘書を務め、親子二代にわたって衆議院議員となっている。このように児玉家のひとびとは近代和歌山の書籍や人物辞典で認められているとおり、和歌山県の礎を作った人物として評価されている。

充次郎の日記によれば、壮年期の充次郎は、さすが元新聞記者らしく、細やかに世の中と自己の仕事を日記いっぱいにびっしりと記録しており、近代和歌山の一端を示す資料である(図4)。

だが、加齢とともに徐々に自己の周囲について記録する面が強くなり、ノートも行間の大きなものが選択され、筆記用具もペンから鉛筆に変化し、字が大きくなると同時に筆圧が弱くなっていく。弱くなるということは、見えにくくなり、判読しにくくなっていくことであり、つまりある種のステレーシスが存在している。時間を経ることで身体が徐々に朧げになっているようだ。そこで、1961年(昭和36年)の日記をひもといてみよう(図5)。

例えば、10月29日の日記にはこう書かれている。

◎十月廿九日(日)朝四時起 感謝祈祷 七時半ー読もの書きもの 正午迄 0時四十分食事 一時半ー五時迄読みもの書きもの聖書研究感謝 夕食 七時四十分 テレビ 九時半ー十一時迄 雑用感謝

この時期、充次郎はすでに教会を引退しており、当時は長男の児玉宏達(こうたつ)夫婦と同居しつつ読書や執筆、テレビ、祈祷をする生活に入っていたというが、それを裏付けるものである。充次郎は牧師人生を通じて起床と就寝時に祈祷をしていたようだ。そして、翌日の30日にはこう書かれていた。

◎十月三十日(月) 朝四時半起 感謝祈祷 七時廿分―正午迄読書 0時四十分食事

途中で日記が終わっているので奇妙だなと思い、宏達の日記を探しだして、同じ日付を開くとこう書かれていた。

○父死亡 午后五時三十分 八十四才 母死亡后一年八ヶ月 最後まで書きつづけたものあり (…中略…)風呂に父が横に倒れ沈んでいる。運んで人工呼吸をしたが、脈なし。 六時十五分西岡医師来診、心臓マヒによる死亡と断定、五時三十分か?(後略)

そう、1961年10月30日の夕方に児玉充次郎は風呂場にて亡くなったのだ。「0時四十分食事」と書かれたあとは、永遠に続きが書かれることはなく日記――時間が静止しつづけており、マルセル・デュシャンの裸体のごとく階段を下り続ける児玉充次郎の身体もまた静止したように思われた。つまり、徐々に筆勢が弱くなり、はたと持ち主を失った日記の向こうには時間を経るごとに朧げになってゆく身体の終わりと出会った。

わたしがこの日記を見出さなければならなかったのは、充次郎には聾の弟がいて、日記に弟がどのようなかたちで現れてくるのかという関心があったのだった。弟というのは、仲児の三男で、京都盲唖院の卒業生で教員であった児玉兌三郎(たいさぶろう)である。戦前には『聾唖界』という聾者たちによる雑誌があるが、これには全国各地の聾の名士を紹介するコーナーが設けられており、児玉の名前が挙げられている。しかし、「母校(京都盲唖院)に繪畫の先生をしてゐたが、今は忘られて居る。」と書かれてあるように、生存中から聾のコミュニティとの交流が途絶えていたと思われる ※7 。このように兌三郎の人生は聾の歴史において霧に包まれており、回想する人も限られている。現在、障害学会や日本聾史学会など身体障害の歴史に取り組む個人や団体の活動があるものの、管見のかぎり、児玉の名前はほとんど出てこない。しかし、京都盲唖院が求めたるものをみようとするわたしにとって不可欠な人物のひとりであった。

ここで児玉兌三郎の人生を素描してみよう。充次郎が生まれて3年後の1881年(明治14年)に生を受け、生まれつきの聾として、京都盲唖院に入学した ※8 。卒業後は京都盲唖院の教員として採用され、卒業生と在校生で構成される同窓会「唖生院友会」の初代会長も務めているが、退職後は高島屋に勤務し、1944年(昭和19年)に亡くなっている。まず、兌三郎が京都盲唖院に勤務していたころのカルト・ド・ヴィジットをとりあげたい(図6)。

この写真をみると、ややくせ毛のある髪を丁寧に整え、サルバドール・ダリよりはるかに小さいけれども、ピンと張った髭に凛とした表情をしている。蝶ネクタイに背広で、ポケットに二本の筆(平筆と丸筆)が挿されていることが容易にわかる。また、小さな十字架をベストからぶら下げている。わたしは文書から兌三郎は画家でクリスチャンであるということを得ていたが、それを裏付けるものであり、この一枚は聾の歴史において極めて重要な意味をもっている。次に、図6の写真を連続させるため、晩年に近い写真を呈示してみたい(図7)。

これは兌三郎が60歳になる年に撮影されたもので、やや薄くなった髪、皺も深くなり、眼鏡をかけた横顔の兌三郎はたしかに年を重ねている。机をみると、絵具皿と筆がみえ、壁には何かが飾られているようだが、はっきりとはわからない。そして、被写体である兌三郎の視線からして彼の意識は右手に握られた筆先と和紙に集中していると思われる。紙は文鎮がのせられ、二枚になっていることや左側に山の風景写真のようなものがあることから、模写をしているところなのかもしれない。

2枚の写真はいずれも児玉家が所蔵しているものである。これらの写真からわたしが試みたいのは、兌三郎にまつわるエピソードも重ねながら、彼の身体を「連続する身体」として表象させることである。そうすると、どちらの写真にも絵画のイコンとしての「筆」があり、兌三郎にとってそれは重要なものであったことが想像される。すなわち、芸術家としての自負心があったのではないか。たしかに兌三郎が遺している膨大な量のスケッチブックを開くと、盲唖院を退職したあとも円山派や歌麿の模写を続けていることがわかる。だが、彼が目指そうとする画家への道程は平坦ではなかった。たとえば、文展に落選したのがあまりにもショックだったのか、母・たね、次兄・充次郎から「残念なれど力落とさず失望せず」と慰めている手紙があるし、長兄・亮太郎からの手紙によれば、画家として生計を立てようとする兌三郎に対して、それはとても難しい、今の高島屋での仕事を続けなさいと諌めているものもある。このように、兌三郎がどうにかして画家として名をあげようと試みた人であることは間違いないように思われる。ところが、先述の『聾唖の光』では、「兌三郎君は可惜畫才を有ち乍ら狷介奇矯であつた為に、世に出ることを欲せず、埋もれているのは、気の毒ではあるが、美貌の愛妻うら子さんとの家庭生活に彼は十二分の幸福感に浸つてゐるのであらう。」と兌三郎が厭世的に書かれており、児玉家のひとびとの証言と相違した内容となっている。家族からみた兌三郎と、聾の世界からみた兌三郎が異なった像を形成していることが興味深い。

兌三郎は戦争が終わる直前の1944年に亡くなった。日本絵画史をひもといてみると児玉の雅号を見出すことができず、画家として大成するという希望は果たせなかったと思われる ※9 。そして、充次郎の日記によれば、兌三郎の妻うらは体調を崩しており、兌三郎より先に亡くなったことが伺える。また、二人のあいだの子供にさえ先立たれていることが納骨関連の記事で判明する。したがって、兌三郎が亡くなったときには妻と子はすでにこの世にいなかった。こうしてみると、児玉兌三郎の人生は幸福ではなかったかもしれないが、わたしにそれを断じることはとてもできない。ただ、ひとつだけいえるのは、充次郎の日記、兌三郎の写真や雑誌の記事は、緊張した相関にあるという基本的なことである。史料が出てきたらば、関連する史料を掘り起こしたうえで、批判を行って内容を吟味しつつ、そこから導き出されることを詳らかにすることで、ルイ・フィリップと洋梨のように緊張状態を作り出すということだ。

ここで考えてみると、児玉充次郎の身体は年を重ねるごとに徐々に筆勢が弱まっていくことが日記からわかるように、朧げになりながらも常にキリスト教とともにあった。児玉兌三郎のエネルギッシュさに溢れた表情の写真から、晩年近くの画に集中している写真を杉本博司『劇場』のように一生分の時間をかけて露光してみれば、現象したときに映し出されるのは、常に筆とともにあり画家として大成したかったという確固たる意思ではないかと思われる。しかし、『聾唖の光』で書かれたように他人の目にそうとは映らなかった。日記と写真、雑誌という記録の違いのなかで、浮かびあがるのは、「髄」であった。日記や写真など史料から記録されなかったことがこぼれ落ちて行くことは、身体が欠如してゆくようで、すなわち記録そのものが本質的にステレーシスなのであり――そのなかを見切ることで、中枢をなす「髄」が残ったのだった。その髄こそが児玉兌三郎の人生像であったように思われた。

さて、児玉家のひとびとは兌三郎のことをどのように感じていたのだろうか。遺品のなかで、ひとつだけ取り上げてみたいものがある。それは、父・児玉仲児の写真を飾る木製の額である(図8)。

額の全体が焼けており、少なくとも戦前に作られた額だと思いながらも、丹念に調べさせていただくために裏蓋をあけたところ、明治に刊行された新聞の一部が折り畳まれていた(図9、図10)。これは無作為に入れられたものではないことがすぐにわかった。これは吉田松陰を主役にした新聞小説が掲載されている頁を抜き出したものであるが、吉田松陰は弟・杉敏三郎が聾者であった。それで、この記事には杉敏三郎が言葉を話すことができないために、兄・松陰は弟に言葉を習得させてみせるということが書かれてあり、泣く弟を兄が抱き寄せている挿絵が添えられている。ゆえに、この記事自体が、吉田家と児玉家を結びつけているものであるように思われた ※10 。そういう意味で、無作為に額のなかに入れられた新聞ではないことがわかる。ひょっとしたら、児玉家のひとびとは、兌三郎への教育を吉田兄弟のそれに準えたのかもしれない。

そして、父・仲児がこの新聞記事を手にしていない、ということにふれておく必要がある。仲児は1909年(明治42年)1月24日に亡くなったのだが、この新聞の日付は同年の2月1日である。だから、この記事が父・仲児の写真とともに額に納める行為は、兌三郎を京都盲唖院に入学させ、父が支援した事実を知っている児玉家のひとびとによる熱意・思想そのものの現れではないだろうか。

このように、京都盲唖院のひとびとを調査していくことは、推理小説を内側から構築していくことに似ている。推理小説のはじまりのひとつとして数えられる、エドガー・アラン・ポオ『モルグ街の殺人』(1841)において、デュパンが現場に響く恐怖の声を手がかりに事実を構築している。その恐怖そのものが「欠如したイメージ」とするならば、そこに光をあてることは「推理」といえるだろう。カルロ・ギンズブルグ『神話・寓意・徴候』(1986)に収録されている「徴候――推論的範例(パラダイム)の根源」は推理そのものの本質を引き抜いている。パラダイムはいうまでもなく、トーマス・クーン『科学革命の構造』(1962)でひもとかれる概念だが、ギンズブルグは人間科学の領域において、どのようにパラダイムが姿を現したのかについて論じている点が白眉である。例えば、美術作品の耳や指などに注目して画家を特定するジョヴァンニ・モレッリの方法、関係者の表情や現場の痕跡をもとに推理を展開するシャーロック・ホームズを描くアーサー・コナン・ドイルの方法、自由連想を促して対象者の無意識に迫るジークムント・フロイトの方法について述べ、三角関係として観察によって診断する「症候学」が共通項であると明示している。建築でいうと、伊東忠太が「法隆寺建築論」(1893)でエトルリアの神殿と法隆寺のプロポーションを比較し、「柱はエンタシス ※11 の曲線より成る」と結論づけることでギリシャ建築と日本建築の共通性を示していたが、それはモレッリの手続きと近しいものがある。つまり、彼らは手法こそ違えども見出されたものの「髄」を見抜いて、ひとつのことを構築しているのであり、わたしが児玉兌三郎について近づくために行った手続きもその系譜上にある。

児玉兌三郎をめぐる、児玉家のひとびとの物語はまだまだ書きたいことがあるのだが、ひとまずここで筆を置くことにしよう。結論をいえば、身体障害のラベリングやスティグマに惑わされることなく、朧げな連続のなかで、髄を見切るための手続きを尽くすこと、それがすべてだと感じている。

このように、わたしは海のなかに沈んで行こうとする児玉家のひとびとの朧げに残っている記憶をかろうじて引き揚げてみたけれども、多くは海の底に沈んでしまい、手にすることができなくなってしまった。もちろん、それが歴史の本質だが、ジェームズ・キャメロンの映画『タイタニック』(1997)のラスト・シーンでジャック(レオナルド・ディカプリオ)が命を燃やしきって海に沈んでゆく様子を見届けるローズ(ケイト・ウィンスレット)のような表情がわたしの中にあり、知りたかった物語が海のなかに消えてゆくのを見届けるしかなかったことを残念に思っている。このように、京都盲唖院を物語るものはあちこちに散逸しているわけであり、わたしがこの原稿を書いているこの瞬間にもまだ見ぬものが失われようとしているだろう。また、現代においては少子化や効率化の観点で、盲学校と聾学校、養護学校をひとつの建築のなかで統合させるような事態がみられる。このなかで京都盲唖院、楽善会訓盲院など、戦前における盲唖教育の総体がどのようなものであったかが十分に把握されているとはいえない。すなわち、過去と未来が朧げに連続しているとはいえないだろう。したがって、全国的に書誌学に則った悉皆調査を行い、その髄を見切ることで、盲・聾の歴史学や現代の教育の現場だけでなく、身体論、知覚論、医学史、社会学など広汎な分野に還元していくような仕事が望まれる。

京都盲唖院という磁場に集ったひとびとがどのように生きたのかを辿りながら、彼らが求めていたことそのものを求めたいと思いながら、草むらからまた歩き始めた。「朧げな連続」を見出すための旅程は荒れているし、なにより孤独だ。その気持ちを紛らわせるためではないが、表象文化論学会の皆さんとお話をさせていただけること自体は、未知の世界を指し示してくれる刺激的なことで、うれしいことだと感じている。

今後も他の学術団体、学会、研究会における行事に手話通訳など情報保障を確保させていただける機会が、緩やかに横溢していくことを、ひとりの聾者 ― いや、人として切に希望している。

初稿 二〇一一年 十二月 皆既月食の週に

脱稿 二〇一二年 一月 涕涙の週に

謝辞:資料調査をご許可くださった、児玉家のご遺族、ご親族の皆様に深く感謝申し上げます。

木下 知威(日本社会事業大学)

※1 ジョルジョ・アガンベン『スタンツェ』岡田温司訳、ちくま学芸文庫、2008年、295頁

※2 アリストテレス『形而上学』(上)、出隆訳、岩波文庫、1959年、200頁(第五巻二十二章)

※3 ヤーコプ・フォン・ユクスキュル、ゲオルク・クリサート『生物から見た世界』日高敏隆、野田保之訳、思索社、1973年、15頁

※4 ジェームズ・ギブソン『視覚ワールドの知覚』東山篤規、竹澤智美、村上嵩至訳、新曜社、2011年、138頁

※5 杉本博司の展覧会「時間の終わり」(2005、森美術館)に関連したパブリックプログラム「杉本博司×加藤典洋」(2005年11月4日(金))で杉本本人が筆者の『劇場』に関する質問に答えたもの。

※6 児玉充次郎についての論文は以下がある。わたし自身、この論文で児玉充次郎のことを知った。

小田康徳「20世紀初頭ある地方宗教人の精神的軌跡について――児玉充次郎書簡と論文の紹介――」、大阪電気通信大学人間科学研究 1、 1-41頁、1998年

※7 聾唖教育福祉協会『聾唖の光』、一巻十号、17頁、昭和十八年二月

※8 京都盲唖院の資料には明治15年生と記録されているが、父・仲児の日記によれば明治14年生まれだと考えられる。

※9 とはいえ、兌三郎が遺した朝顔に猫の掛軸は、鏑木清方を思わせる清廉さと畏怖が両存していて、なみなみならぬものがあった。残念ながら破損が激しく、一部が失われている。

※10 他に重要なこととして、杉敏三郎の耳が不自由なことが明治期においてすでに知られていたことを示す何よりの傍証である。

※11 ギリシア建築において、円柱の中央がふくらんでいることをさす。