研究発表1

日時:2024年11月23日(土・祝)10:00-12:00

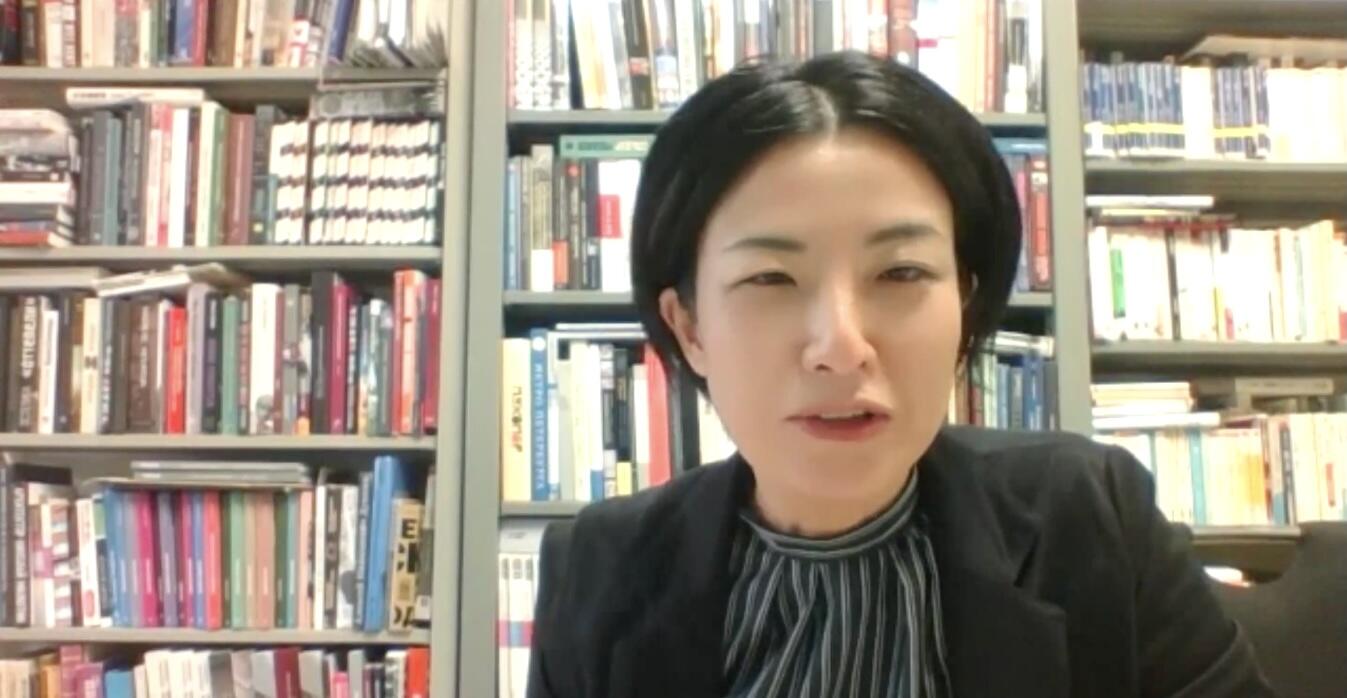

- 極地という宇宙──アレクサンドル・シプコフによる集合住宅《ポリャール(Поляр)》計画の分析/本田晃子(岡山大学)

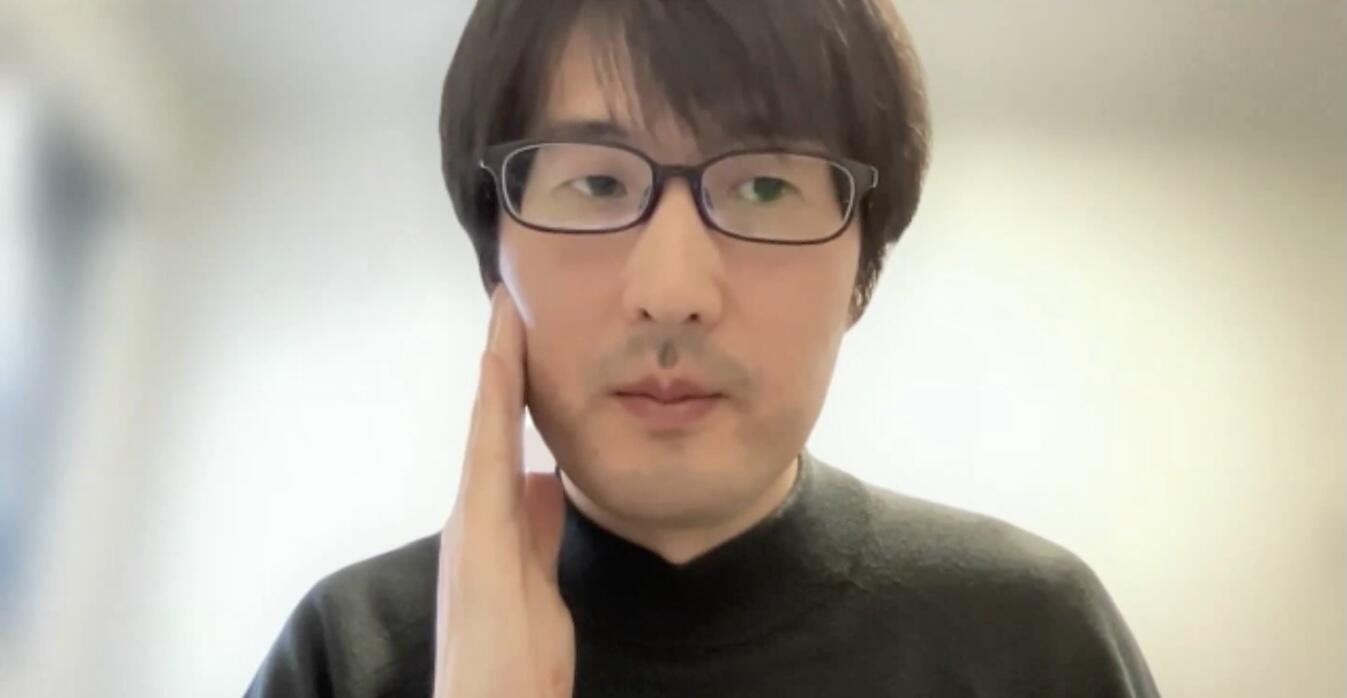

- 建築家のソヴィエト旅行記──1930年代の日記資料から見るアメリカの建築家によるソ連表象について/印牧岳彦(神奈川大学)

- Space out of Joint: Cognitive Mapping and its Affective Aspect/鄧佳致(早稲田大学)

【司会】乗松亨平(東京大学)

研究発表1では、建築や空間をめぐる3つの発表が行われた。

本田晃子氏は、後期ソ連の建築家アレクサンドル・シプコフが構想した、北極圏での団地・コロニー建設計画をとりあげた。人間の生存しがたい自然環境のなかに、人工の閉じられた生活空間「ポリャール」をつくることをシプコフは考え、それはたとえば27階建てのガラス張りのピラミッドというかたちをとった。本田氏はこの構想を、当時のソ連における宇宙開発ブームや、ロシア宇宙主義の思想と結びつける。北極圏に自律した生存空間を形成するポリャールは、宇宙空間における宇宙船のようだ。また、のちにシプコフはポリャールを、ロシア宇宙主義を代表する科学者ヴェルナツキーの唱えた「ノースフェーラ(叡知圏、精神圏)」になぞらえている。自然の統御や人類の協調といったロシア宇宙主義の基本理念を、シプコフのポリャールにもみてとることができる。

印牧岳彦氏は、モダニズム建築史において、ヨーロッパとアメリカ、ヨーロッパとソ連の関係は研究されてきた一方、アメリカとソ連の関係は等閑視されがちだったという問題意識のもと、1933年にソ連を長期旅行したアメリカの建築家サイモン・ブライネスの日記を分析した。当時のソ連は、モダニズムが否定され古典主義的な建築が復活する転換期にあり、モダニズム的な機能主義を支持していたブライネスは、この転換についてソ連で議論を交わしている。結果としてブライネスは、古典主義への転換は建築の美的側面の問題にすぎず、外観にかかわらず建築は機能を追求できるのだという、美的側面と機能的側面を切り離した建築観をもつようになる。ブライネスの理解では、ヨーロッパのモダニズム建築が美的スタイルの追求に帰着してしまったのに対し、ソ連建築の古典主義回帰はモダニズムの本質である機能主義と背反しないのである。

鄧佳致氏は、フレドリック・ジェイムソンの「認知地図」概念を、情動という観点から再検討した。ポストモダンにおいて空間的座標を見失った人間は、新たな認知地図の作製によって主体性を確保しなければならない、とジェイムソンは考えたが、この新たな地図作製は、空間を俯瞰するようなかたちでは行いえない。対象に理知的な距離をとりえず、情動的に巻き込まれているという条件下で、ポストモダンの認知地図は作製されるのであり、そのため失敗を定められている。ジェイムソンは認知地図の作製によって情動に抵抗しようとする一方、地図作製じたいが情動により条件づけられているとも考えていた。そうした情動的な地図作製を、鄧氏はチャック・パラニュークの小説に読みとる。

質疑応答では、本田氏の発表に関して、ソ連建築史におけるポリャールの位置づけをめぐる議論がなされた。自律的で内部に閉じた生活空間を目指したポリャールで、永久凍土という外部環境との接地面がどう考えられていたのか、ポリャールの外観はどういう意味をもったのか。また、共同生活空間としてのポリャールには、初期ソ連の共同住宅でみられたような、家族の解体の理念が窺われるのか。本田氏によれば、ソ連建築は、初期のモダニズム的な機能主義的外観にしろ、社会主義リアリズムの装飾的外観にしろ、外観を共産主義のプロパガンダとみなしたのであり、シプコフのピラミッド住宅もその一環と考えられる。また、フルシチョフ期には、核家族を前提とする団地建設が推進される一方で、初期ソ連の共同住宅のような、家族機能を共同化する生活空間が一部で構想され、ポリャールもその流れで理解できるという。

印牧氏の発表に関しては、ブライネスがソ連で交流した人物や、マルクス主義者のマイヤー・シャピロとの関係が質問された。ソ連での交流をとおしてブライネスは、社会主義リアリズムの古典主義回帰は大衆の美的趣味に応えたものだと考えるようになるが、実際には社会主義リアリズム建築はトップダウンで設計されていた。その一方でブライネスは、モダニズム的機能主義を推し進める最も好適な体制は共産主義であると考えたという。実際にはソ連の共産主義が推し進めたのは、機能面より美的側面をしばしば重視する建築であり、ブライネスはソ連旅行を通じて、ソ連の現実とは矛盾した理想を形成したように思われる。

鄧氏の発表に関しては、パラニュークにおける情動的な認知地図作製の詳細、中国やソ連など共産圏に対するジェイムソンの見方、シチュアシオニストの心理地理学的地図との関係が質問された。鄧氏によれば、認知地図の作製はポストモダンの外部を目指すものであり、その運動の情動性がパラニュークでは決断主義というかたちをとっている。ジェイムソンは共産圏をポストモダンの外部とみなしたが、それは欧米中心主義であるとの批判を受けることになった。また、ジェイムソンは心理地理学的地図について言及はしていないが、認知地図は視覚的なものではありえないと考えており、その点で心理地理学的地図には批判的だったのではないかと推測される。

各発表でとりあげられた「建築」や「地図」は、いずれも現実と矛盾した、あるいは本質的に実現しえない理念であるという点で、共通していたように思われる。資本主義の外部とは、そのようにしてのみ構想されうるものなのかもしれない。

極地という宇宙──アレクサンドル・シプコフによる集合住宅《ポリャール(Поляр)》計画の分析/本田晃子(岡山大学)

宇宙計画と団地建設は、フルシチョフ時代のソ連を象徴する二大政策だった。一見して接点のないように見える両者は、しかしロシアの極北の地で交わる。1950年代末より北極圏では資源採掘のための新規の開発計画が次々に発表され、現地の気候を無視したスターリン時代のモニュメンタルな公共建築や粗末な労働者用バラックに代わる、より合理的で経済的な都市の建設が開始された。このような極地開発の波に乗って、若手建築家のアレクサンドル・シプコフとエリザベータ・シプコワ夫妻も世界最北の都市ノリリスクに赴き、一連の独創的な集合住宅《ポリャール(Поляр)》を描き出した。その際アレクサンドルは、極地開発をユーリー・ガガーリンらによる宇宙進出になぞらえ、科学技術による極地の過酷な自然の統御を、ロシア・コスミズムの代表者ウラジーミル・ヴェルナツキーが提唱したノースフェーラ(noosphere)の建設に喩えた。

アンビルトに終わったこれらシプコフ夫妻の集合住宅計画に関する研究は、『ソ連モダニズムの巨匠たち』シリーズの一環として2021年にエレーナ・ペトゥホワによって刊行されたアレクサンドル・シプコフのモノグラフ以外にはほぼ存在しない。特に彼らのデザインの思想的背景を論じた先行研究は皆無といってよい。したがって本発表では、宇宙開発やロシア・コスミズムの思想が彼らの設計にどのように反映されたのかを、具体的に作品を検証することで明らかにしていく。

建築家のソヴィエト旅行記──1930年代の日記資料から見るアメリカの建築家によるソ連表象について/印牧岳彦(神奈川大学)

両大戦間期の時期において、ソヴィエト連邦という国家は西洋の近代建築家にとって、両義的な評価の対象として存在していたといえる。すなわち一方において、世界初の社会主義国家として樹立されたソ連は、しばしば左派的傾向を有していた近代建築家たちにとって、プロジェクト実現のための理想的場所としてみられたが、他方において、1930年代半ば以降の社会主義リアリズム路線への転換によって、CIAMをはじめとするモダニズムの立場から批判の的ともなった。あるいはまた、こうしたソ連の建築界に対するヨーロッパの建築家による実際の関与についても、現地でプロジェクト実施したル・コルビュジエや、移住しての活動を行なったエルンスト・マイやハンネス・マイヤーの事例など、さまざまに知られている。その一方で、第一次世界大戦後の時期にソ連と同様国力を増強し、二大国家となりつつあったアメリカ合衆国の建築家とソ連との関係については、(アルバート・カーンによる早い時期の事例などを除いて)これまで十分に検討されていないように思われる。そこで本発表では、1930年代にソ連へと実際に渡航したニューヨークの建築家サイモン・ブライネスの日記資料に着目し、同資料の検討を通して、戦間期におけるアメリカの建築家によるソ連観の一端を明らかにするとともに、両国のあいだの文化的干渉の実態を理解するための一助とする。

Space out of Joint: Cognitive Mapping and its Affective Aspect/鄧佳致(早稲田大学)

In this presentation, I will illustrate the development of the concept of cognitive mapping, trace its origin and extract the potential from it in relation to postmodern spatiality and a corresponding need for new forms of subjectivity. I will emphasize the crisis aspect of this theory from the perspective of affect.

Jameson’s concept of cognitive mapping has been one of the most influential concepts in the literary and cultural theory related to the spatial turn and to postmodernism. As something of a synthesis between Althusser’s theories of ideology and Kevin Lynch’s urban studies, cognitive mapping responds to and seeks to move beyond alienation and fragmentation produced by global capitalism and postmodern culture. Robert Tally extends the argument of cognitive mapping to a more general discussion of spaces and literature, particularly from the perspective of the reader or the critic who must make sense of the literary maps. Jonathan Flatley coined the term affective mapping, to indicate the affective aspects of the maps that guide us, in conjunction with our cognitive maps, through our spatial environment. My presentation will also be based on this attention to the affective aspect of the cognitive map and reinterpret Jameson's interpretation of the Bonaventure Hotel.