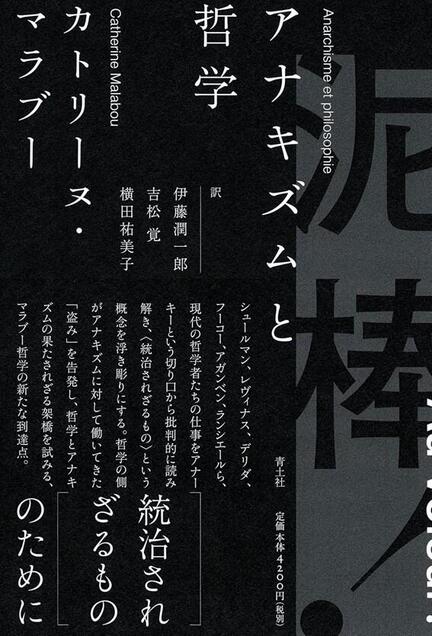

泥棒!――アナキズムと哲学

2024年末現在、カトリーヌ・マラブーは3冊のアナキズム論を発表している。1冊目が、2020年に刊行されすでに日本語に翻訳されている『抹消された快楽──クリトリスと思考』(西山雄二・横田祐美子訳、法政大学出版局、2021年)。つづいて2022年に上梓されたのが本書『泥棒!──アナキズムと哲学』である。さらに2024年には、『革命ではなかった──フランスにおける私的所有、権力、奴隷状態についての考察』(Il n’y a pas eu de Révolution : Réflexions sur la propriété privée, le pouvoir et la condition servile en France, Payot & Rivages, 2024)が刊行され、こちらも翻訳が進行中と聞く。

3つの著作を通読してみると、マラブーの率直な思考と参照されるコーパスの広さに驚かされるが、『泥棒!』に関していえば、その根幹となっている主張は思いのほか簡明である。ライナー・シュールマン、エマニュエル・レヴィナス、ジャック・デリダ、ミシェル・フーコー、ジョルジョ・アガンベン、ジャック・ランシエールら現代思想の第一線で活躍してきた哲学者たちは、それぞれの仕方で「アナーキー」という概念を練り上げてきたが、「アナーキー」という言葉のこうしたポジティヴな使用は、政治的アナキズムの伝統があってはじめて可能になったことである。にもかかわらず、哲学者たちはアナキストの思考からの遺産継承を明言せず、アナキストに対して否定的な態度をとってきた。日本語訳で450ページを超える本書で、マラブーは一貫してそう主張し、哲学者たちがアナキストに対してはたらいた「盗み」を跡づけ、アナキズムと哲学の新たな関係を探究していく。

デリダやランシエールらそれぞれの哲学者についての解釈も興味深く、マラブーが打ち出すアナキズムをめぐる新たな思考も現代世界を批判的に捉えるうえで示唆に富んでいるが、ここでは一点だけ「盗み」というポイントについて触れておきたい。

周知のように、これまでマラブーは「脱構築」の流れを汲む哲学者のひとりとみなされてきたが、そもそも脱構築という思考方法にとって「盗み」という身振りは欠かせないものだった。デリダやジャン゠リュック・ナンシーが語る「古名の戦略」や「窃取(dérobement)」、エレーヌ・シクスーが『メデューサの笑い』に記した「飛び盗む(voler)」という印象的な言葉、これらは脱構築的な思考にとってある種の盗みが不可欠なことを示している。受け継がれてきた思考の遺産をそっと盗み取り、いつのまにか別の方向へとその意味をずらし、新たな世界の可能性を描き出す。それが脱構築の振る舞いにほかならない。

そう考えると、哲学者たちの「盗み」を批判するマラブーの態度は、どこか脱構築とは異なる生真面目なものにも思えてくる。こっそりと泥棒をはたらくという方法は、いまや有効性を失ってしまったのだろうか。清廉潔白で裏表のない「素顔」が時代の要請なのだろうか。もしそうだとしたら、脱構築の生命線であるエクリチュールと演技という問いが決定的に抜け落ちてしまうのではないか。本書は、こうした問いを触発する点で、アナキズムのみならず、脱構築の現在と未来を考えるうえでも必読の書だといえよう。

(伊藤潤一郎)