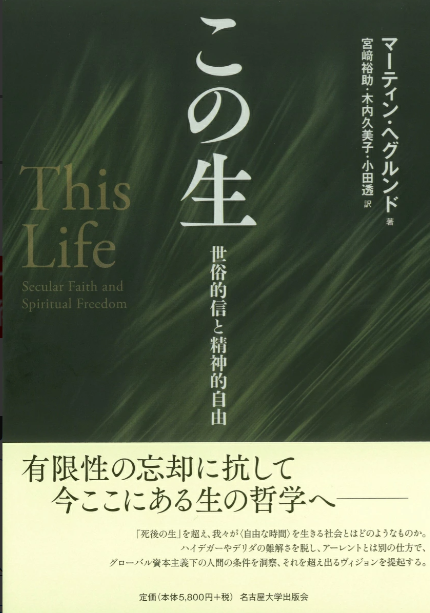

この生―世俗的信と精神的自由―

資本主義と宗教は、まるでわたしたちが超越的原理(利益であれ、神であれ)に依拠しているかのように思わせるが、私たちは民主主義の真実──私たちを鎖につなぐことができるのは私たち自身にほかならず、私たちを自由にできるのは私たち自身にほかならない──をつかみ取らなければならない。(278頁)

スウェーデン出身のデリダ研究者にして、現在はアメリカ合衆国の比較文学部に所属するマーティン・ヘグルンドの大著『この生──世俗的信と精神的自由』(原著2018年)──2段組みの訳書本文は300頁を超える──は、どこかゆるい文体で書かれている。口述筆記したかのような、意図的にノンネイティヴの英語で書いたかのような、流れは滑らかだが流暢というわけではない、反覆的なところが多分にある、不思議な手ざわりのテクストである。

読んでいる最中は、何度となく、「前に進んでいるのだろうか」と首を傾げてしまうかもしれない。しかし、そのような方向感覚喪失状態のまま読み進めていった読者は、いつしか、「まさかこんなところまで来てしまっていたとは!」という心地よい驚きに打たれることだろう。

宗教の核心にある永遠という概念を、世俗性の核心をなす有限性や被傷性という観点から粘り強く批判していく、ある意味できわめて私的でひそやかな第一部の議論が、資本主義的価値観の価値転換をもくろむ、革命的で解放的な民主社会主義についての第二部の議論へと接続されていく。「救済という宗教的な夢(有限の生から解放されること)」の批判をつうじて、「自由という世俗的な夢(有限の生を解放すること)」を「アクチュアルな現実に変える」ための共同的な自己意識の変革というプロジェクトが立ち上がってくる(294頁)。

『この生』はラディカルなところを鷲掴みにし、わたしたちに根本的な問いを突き付ける。手段でしかないこと(利潤追求)をあたかも目的であるかのように信じ込ませる資本主義的価値観は、倒錯的ではないだろうか。どうすればわたしたちは、本心から価値があると信じるもののために共に生きていける世界を想像=創造できるのだろうか。

哲学は革命的なものである、哲学には世界を変革する力があり、実際に世界を変えている──それはヘグルンドが本書をとおして繰り返すメッセージである。この意味で『この生』は、カール・マルクスのかの有名なフォイエルバッハ・テーゼを引っくり返す。「多くの哲学者たちは、世界を解釈しているにすぎないと自認してきたが、そのように自認するなかで、哲学者は考え違いをしていた。肝腎なのは、哲学が世界を変えているということである」(293頁)。ヘグルンドはマルクスをいまいちどG・W・F・ヘーゲルへと引き戻し、唯物論の前提として観念論を再導入し、物質的な土台ではなく、上部構造──わたしたちの自己意識、わたしたちの価値観──にこそ、介入の契機を見出していく。

自由と平等──「過去に結ばれながら、成就するこのなかった約束であり、夢を現実にすることができなかった前世代から私たちに遺贈された夢であり、着手されながら未完のままに残されている、未来に向かう私たちがやりとおさなければならない仕事」──へのコミットメントが、本書を貫いている(294頁)。ヘグルンドはそのようなコミットメントを選び取るようにわたしたちを誘う。

そのために彼がわたしたちに絶えず思い出させるのは、わたしたちの生の有限性である。わたしたちの誰もがかならず持ち合わせているもの、どうあっても回避できないもの、きわめて平等で普遍的なものである有限性である。

いつの時代であれ、どこに暮らすのであれ、どのように生きるのであれ、わたしたちの肉体はかならず老いる。わたしたちは決して死を免れることができない。わたしたちが大切にするものはかならずいつか壊れてしまう。たとえ、あなたも相手も互いを思いやるとしても、その関係はどちらかの死によってかならず終わりを迎える。わたしたちに与えられた時間は限られている。

普遍的に、平等に与えられている有限性という否定的な条件から、ヘグルンドは、世界を変え、未来を変えていくための希望に充ちた可能性を引き出そうとする。わたしたちのこの世の生は有限であるからこそ、わたしたちは自分たちにとって価値があると見なすものに時間を費やしたいと思うのではないか。わたしたちが大事にしているものは、かならずいつかは失われてしまうからこそ、わたしたちは滅びゆくものを維持したいと願い、そのために尽力するのではないか。だからこそわたしたちは、自分たちの信じるものを追求することができる世界を作ろうとするのではないか。

しかし、平等という価値観を選ばない人々が、自分たちだけの身勝手な自由を可能にする排他的な世界を創造することに、自主的に、自意識的にコミットするとしたら、どうすればよいのだろうか。西欧近代のプロジェクトである自由主義をそもそも受け入れない人々を、ヘグルンドの議論は説得できるのだろうか。世界中で平等よりも自由が、普遍性よりも自国ファーストな態度が選ばれているかのように見えるいま、『この生』の議論はあまりに楽観的に響くかもしれない。

だからこそ、わたしたちはなおさら、ヘグルンドの共生の希望の哲学を戦略的かつ誠実に選び取るべきではないだろうか。もし「すべては、私たちが自分たちの有限の時間を使ってともに何をするかにかかっている」としたら、わたしたちが何を共に望むのかは決定的な意味を持つ(327頁)。わたしたちはみずからの信じるものを声高に、臆することなく求めるべきである。「誰もが〈私たちの能力に応じて私たち一人ひとりから、私たちの欲求に応じて私たち一人ひとりへ〉与えることにコミットする」民主社会主義を求めるべきである(317頁)。

『この生』がそのような来たるべき世界を呼び寄せる希望の書として読まれることを、訳者のひとりとして切に願うばかりである。

(小田透)