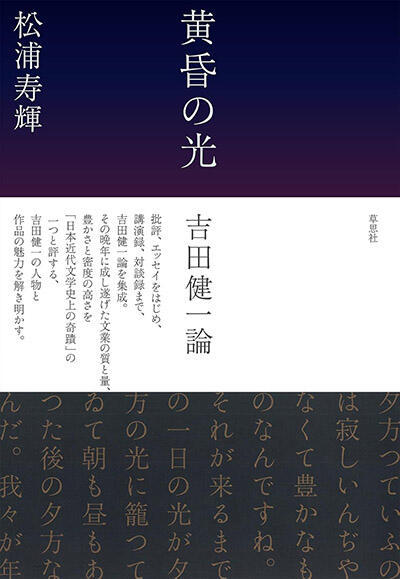

黄昏の光:吉田健一論

吉田健一という特異な書き手の文章を、その「意味する」ところによってではなく、言葉というモノとして肉体的に受け止めること。一九九〇年から二〇二三年の間に著者が吉田健一について書いた文章と吉田健一をめぐる二本の対談を収めた本書が行なおうとしているのは、つまるところこれに尽きると言ってよい。

著者は吉田健一の通俗的イメージとして流布する「快楽主義者」という形容を峻拒し、吉田の後期の著作を生み出した勤勉の驚異的な持続を強調している。だが、それにもかかわらず、あるいはそれゆえにこそ、著者が「………この平凡な真実を月の光のようにけざやかに眼前に浮かび上がらせ、またそれを海辺に打ち寄せる波のざわめきのように耳元で響かせる、そうした物質的な言語を実際に織り上げてみせた」ことに吉田健一の偉大さがあると言うときに本書のページから立ちのぼってくるのは、何かを主張したり指し示したりするのではなく言葉の持続そのものでありつづけるという離れ業をなしとげた吉田健一の文章の肉体的な快楽ではないだろうか。

もちろん本書は、そのような快楽の無邪気な称揚に留まるものではない。吉田健一の文章が描く世界に内在する不気味で名状しがたいもの、持続を阻む切断の不可避性の指摘にも心から首肯させられる。吉田健一にとって持続 endurance とは、世界の虚無に耐えてゆくこと endurance のためのフィクションでもあったのだろう。

(小山太一)