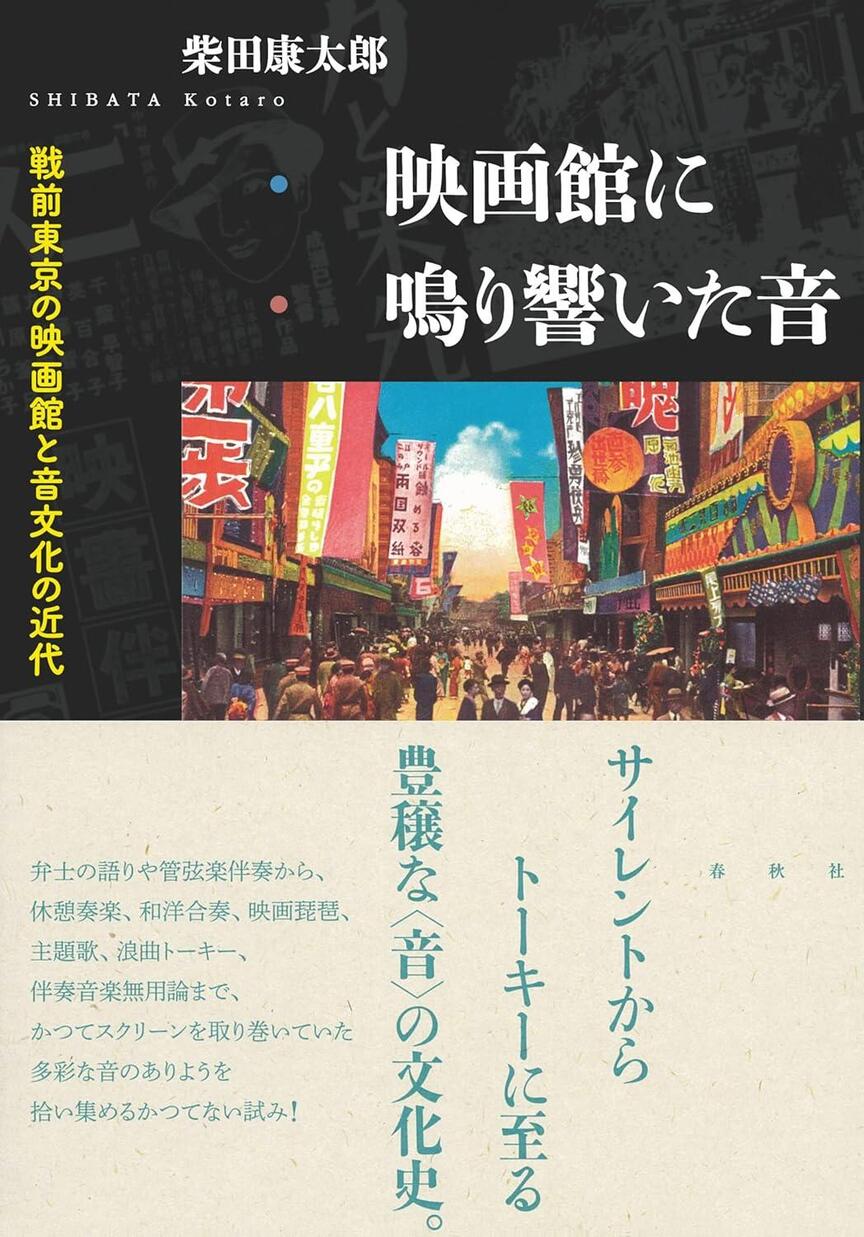

映画館に鳴り響いた音:戦前東京の映画館と音文化の近代

「音がない」から「サイレント」映画なのだが、サイレント期の映画館は音で満たされていた。語義的に逆説めいたこの事実は、少しでも映画史に興味のある者ならば誰でも知っている。では、どんな音が? もちろん主としてさまざまな音楽、そしてしばしば効果音、また特に日本では弁士による声のパフォーマンスだ。しかしこれも常識の範疇であって、われわれの問いは止まらない。再び、ではどんな音が?

この問いへの一つの回答が現れた。自身が21世紀のサイレント映画上映を企画するオーガナイザーでもある柴田康太郎は、この瞠目すべき大著のなかで、活字によって、当時の東京の映画館で鳴っていた音たちを響かせる。それは、日本に輸入されたばかりのピアノやヴァイオリンであり、囃子鳴物、浪曲、琵琶であり、いかがわしくも蠱惑的な和洋合奏の響きであり、西洋音楽のマナーに則ったオリジナルな映画劇伴奏だ。これらが活字によって響くのは、膨大な資料の活用と緻密な論の組み立てにもよるが、何より著者の知的興奮が伝わってくるかのようなその筆致による。

なお、貴重な情報が惜しみなく提示されつつも本書がいたずらな議論の拡散へ陥っていないのは、序章で述べられている「四つの視点」が『映画館に鳴り響いた音』全体を通底しているからだ。曰く、(1)サイレント時代からトーキー初期までの歴史、(2)東京という一都市の映画の研究、(3)(「映画」ではなく)映画館の音文化、(4)西洋音楽の土着化/日本音楽の近代化。とりわけ、「映画館」の音文化に照準を合わせるというスタンスが、本書後半の初期トーキー分析においても──もちろん、必要に応じて個別の「映画」論を含みつつではあるが──保たれている点に著者の慧眼が光る。総じてこれは、映画の音というもの、あるいは音楽文化における映画メディアの役割などに興味がある者だけが読めば良いという本ではない。何らかの形で映画や音楽を志すすべての人間に対し、刺激と示唆を供する一冊である。

(長門洋平)