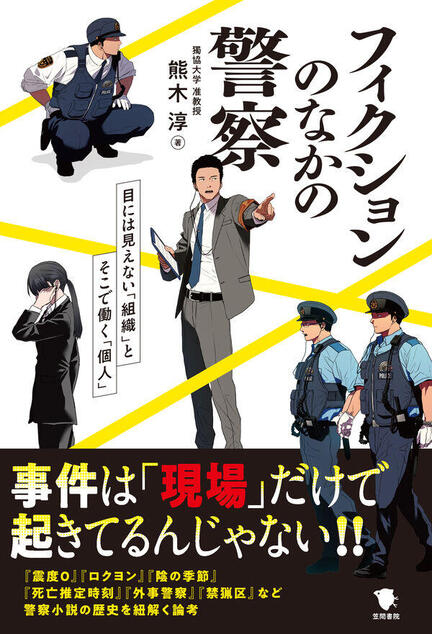

フィクションのなかの警察:目にみえない「組織」とそこで働く「個人」

日本の警察小説は2000年代初頭に横山秀夫の作品によって重大な転機を迎えたという。だとすればそのような新たな警察小説は、フランス語ではまさしく「警察小説(roman policier)」と呼ばれ、日本でも明治期よりいち早く翻訳・翻案されてきた推理小説の伝統とはどのように異なるのか。本書のテーゼに対して沸き起こるこうした素朴な疑問への答えは明解である。21世紀日本の警察小説では、「組織」が主人公である。言われてみれば確かに、19世紀以来の推理小説は、刑事にせよ探偵にせよ、特殊な能力を持った「個人」が、難事件を解決するという物語が大半であったように思われる。本書の語る現代日本の警察小説は、時として真相の解明すら二の次にして、「組織」の論理を可視化させる。

本書が言うように、「組織は不可視のものである」。そしてだからこそ可視化が希求される。不可能な営みにも思われるこのような可視化を、フィクションにおいて試みるのが、警察小説というジャンルである。本筋とはずれるものの、本書がコラムの中で触れている「会議室」というモチーフは、この点で興味深い。しばしば刑事ドラマなどの舞台とされる「会議室」は、現実においても、不可視の組織が可視化される数少ない場である。会議が組織に属する多くの者によって忌み嫌われながらも、決して無くなることがないのは、実態のない「組織」の可視化の足がかりが、今のところ会議以外にこれといって存在しないからなのだろう。

だがなぜ「警察」なのか? なるほど、「大学小説」や「医療小説」など、他の組織を舞台にしたフィクションも存在しないわけではないとはいえ、警察小説ほどの一大ジャンルを形成するには至っていないようだ。これは警察が他のどの組織よりも比較的多くの人に関係するものであるから、という以上に、警察という組織自体がフィクションを必要としてやまないからなのではないか。評者はかつて現実の科学捜査官がやたらとシャーロック・ホームズを自分たちの先駆者とみなしたがる傾向に着目し、科学捜査そのものが抱えるフィクション性を考察しようとしたことがあったが、本書によって科学捜査のみならず「警察」さらには「国家」という組織とフィクションの関係について考える糸口を得た気がする。

(橋本一径)