さまよえる星 カバコフの夢II

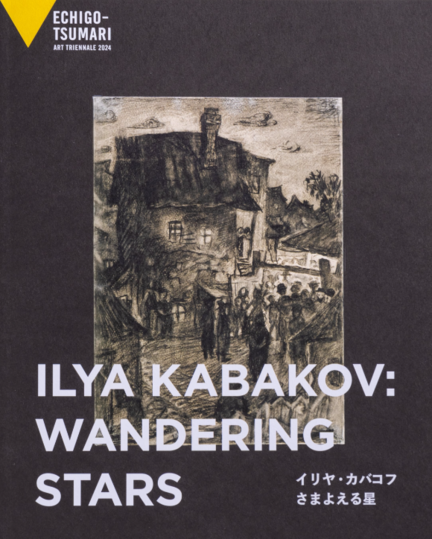

本書は、2024年に「大地の芸術祭」で公開されたイリヤ・カバコフのドローイング展に伴って発行された図録である。

1956年夏、22歳だったイリヤ・カバコフは、モスクワ芸術大学グラフィック学部に翌年提出する卒業制作のテーマとして、イディッシュ語作家ショレム・アレイヘム(1859-1916)の小説『さまよえる星』(1911)の挿画を選び、スケッチを描き始めた。『さまよえる星』は、ユダヤの集落に住む貧しい娘と裕福な青年が恋に落ち、旅回りのユダヤ人劇場に入団して故郷を離れ、キャリアを積むため長い別離の歳月を送った後、成功した歌手、俳優として再会するが、別々の道を歩むことを決意する物語であり、険しい運命を生きる人間への賛歌となっている。ドニェプロペトロフク(旧ソ連、現ウクライナ:ドニプロ)の貧しいユダヤ人家庭に生まれ、7歳の時に戦火を避けてタシケントに疎開、13歳で美術を学ぶためにモスクワに移住し、文化統制下のソ連で芸術の道を模索していたカバコフは、アレイヘムの小説におけるさまよえるユダヤ人の姿に自らを重ねあわせ、卒業制作の主題に選んだのだろう。

挿画《さまよえる星》は、自伝での言及が知られるのみで、今まで一度も展示、公開されたことがなかった。本書では、《さまよえる星》のスケッチとドローイング、並びに、秘密警察への恐怖を描いたドローイング《逮捕》(1959、1960)が世界で初公開され、ソ連系ユダヤ人としてのイリヤ・カバコフの原点とアイデンティティを探るための資料となっている。

鴻野わか菜