【学会賞】

該当なし

【奨励賞】

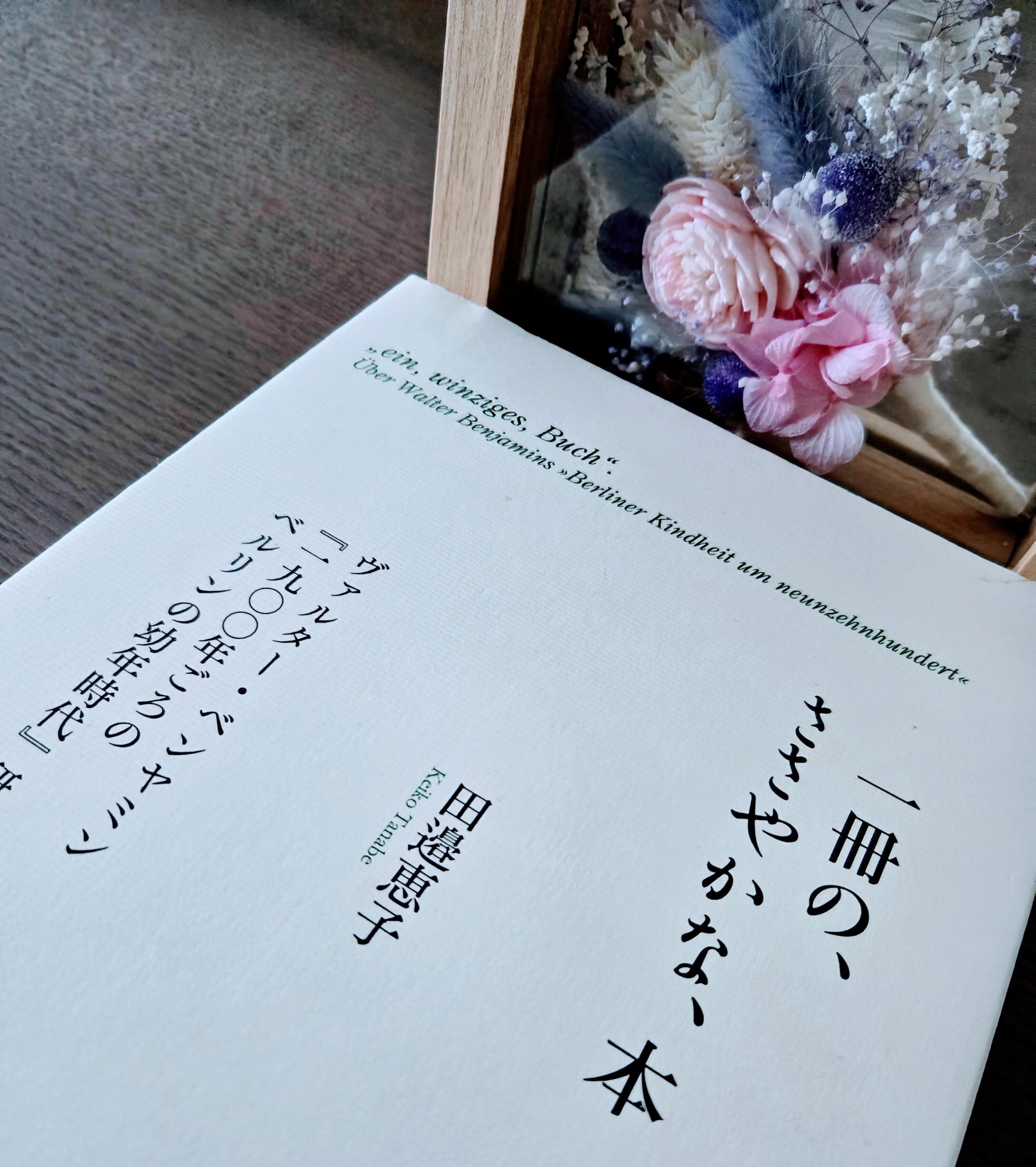

田邉恵子『一冊の、ささやかな、本 ヴァルター・ベンヤミン『一九〇〇年ごろのベルリンの幼年時代』研究』(みすず書房)

原瑠璃彦『洲浜論』(作品社)

【特別賞】

該当なし

【選考委員】

- 加藤有子

- 谷昌親

- 平芳裕子

- 宮﨑裕助

【選考委員会】

2024年5月11日(土) オンラインミーティング

【選考過程】

2024年1月9日から2月2日にかけて、表象文化論学会ホームページおよび会員メーリングリストをつうじて会員から候補作の推薦を募り、以下の著作が推薦された(著者名50音順)。

【学会賞候補作】

- 大澤慶久『高松次郎 リアリティ/アクチュアリティの美学』

(水声社) - 加治屋健司『絵画の解放 カラーフィールド絵画と20世紀アメリカ文化』(

東京大学出版会) - 印牧岳彦『SSA 緊急事態下の建築ユートピア』(鹿島出版会)

- 雑賀広海『混乱と遊戯の香港映画 作家性、産業、境界線』(

水声社) - 田邉恵子『一冊の、ささやかな、本 ヴァルター・ベンヤミン『一九〇〇年ごろのベルリンの幼年時代』

研究』(みすず書房) - 原瑠璃彦『洲浜論』(作品社)

- 脇田裕正『下り坂を登る 春山行夫の軌跡 一九二八―一九三五』(松籟社)

選考作業は、各選考委員が候補作それぞれについて意見を述べ、全員の討議によって各賞を決定してゆくという手順で進行した。慎重かつ厳正な審議の末、学会賞は該当なし、奨励賞に田邉恵子氏と原瑠璃彦氏の著作をそれぞれ推挙することが決定された。

【受賞者コメント】

【奨励賞】田邉恵子『一冊の、ささやかな、本 ヴァルター・ベンヤミン『1900年ごろのベルリンの幼年時代』研究』(みすず書房)

このたびは第15回表象文化論学会学会賞 奨励賞という、身に余る光栄な賞をいただきありがとうございます。けして短いとは言えない本書を読み、議論をしてくださった審査委員の先生方に心よりお礼申し上げます。

本書のもととなった博士論文を書くにあたって、ときに厳しく、そしていつも変わらず温かく見守ってくださった早稲田大学の山本浩司先生と藤井明彦先生に、いつまでたっても頼りない不肖の学生からこれまでの感謝を伝えたいです。海老根剛先生は、学位取得後に所属先がなくオロオロしていた私を大阪市立大学の研究員として受け入れ、不安と焦りでいっぱいだったポスドクの時期、本書執筆の最初の時期をサポートしてくださいました。そして、竹峰義和先生。大学院のときからアドルノやベンヤミンの読み方を丁寧に叩き込んでくださいました。これからも先生から教えていただいた、自分の研究を一冊の書物にする喜びと責任感を忘れずに研究を続けていきたいと思っています。

この研究はベンヤミンの晩年の作品『1900年ごろのベルリンの幼年時代』(以下、『幼年時代』と略記)を包括的に読解する試みです。『幼年時代』はベンヤミン作品としても、ひとつの文学作品としてもすでに高い評価を受けています。ただし一方で、研究がしにくい作品でもありました。ベンヤミンが亡命直前から亡命生活下の約7年間にわたって取り組んだ作品であるため、複数のヴァージョンや多くの関連資料が残されており、近年までそれら遺稿の整理が完了しなかったことから、プロジェクトの全体像がおぼろげのままになっていたのです。

しかしこうした状況は、本書が典拠にした新全集版で作品生成段階の資料が公開されたことによって解消されつつあります。新たな資料を用いて私が試みたのは、『幼年時代』で描かれる「子どもの世界」という内容面の解釈と、削除や自己編集という方法面の分析を両立させることです。ベンヤミンは「余剰の削除」のプロセスを通じて「幼年時代のイメージ」をテクストに残存させ、そうしたイメージを受けとめるために、脆くも強靭な身体としての「一冊の、ささやかな、本」を志向した──本書は『幼年時代』をこのように読みました。

本書は、作品の生成過程を再構成し、ベンヤミンの亡命期の思想変遷をたどるという性質から、基礎研究にジャンル化されると思います。草稿やノートの読解をもとに『幼年時代』が「一冊の書物」として編まれてゆく道筋をたどり、複数あるヴァージョンを比較して「なぜこの言葉が削除されているのだろう」あるいは「追加されているのだろう」と考える、いわばベンヤミンのペンが走る場所に可能な限り近づくことを試みました。こうした作業の性質上、議論はかなりゆっくりですし、もしかしたら煩瑣と思われる箇所もあるかもしれません。しかし、さまざまな文脈にあてはめる外在的な読解が多くされてきたこれまでの研究潮流にあって、ベンヤミンの言葉じたいに改めて立ち返ろうとする手法が古くさくも独自のものであり、それと同時に、今後の読者の判断に委ねるべきものであると思っています。

ベンヤミンの言葉の新たな世界を、もし少しでも開くことができているのであれば、筆者としてそれに勝る喜びはありません。ありがとうございました。

【受賞者コメント】

【奨励賞】原瑠璃彦『洲浜論』(作品社)

この度は、このような賞を私のようなものに下さり、誠に光栄かつ嬉しく思っています。審査委員の方々には、審査にあたって拙著を丁寧にお読みいただきましたことに、深く感謝申し上げます。また、この賞の母体である、表象文化論学会自体にも深く感謝申し上げたいと思います。拙著『洲浜論』につきましては、ニュースレターREPRE49の新刊紹介で取り上げていただいた上に、学会誌『表象』でも書評を掲載していただき、大変嬉しく思っております。

ここで、少しだけ個人的な思いを述べさせていただくことをお許しいただけたらと思います。多少、私のことをご存知の方はお分かりだと思うのですが、私はアカデミズムでの活動に関しては非常に不真面目であり、こと学会というものへのコミットをかなり怠りながら、これまで歩んでまいりました。ただ、この表象文化論学会につきましては、心底、揺るぎないリスペクトを今日まで持ってまいりました。何より、第一線で活躍されている方々から構成されており、何ら弛緩することなく、常にアカデミズムの世界に多くの刺激を与えてきたのが、この表象文化論学会であったと確信しています。個人的な思い出になりますが、もう10年以上前のこと、私がまだ東京大学教養学部の表象文化論コースの学生だった3年生の頃、ちょうど駒場で表象文化論学会が行われ、学会の運営のアルバイトをさせていただきましたが、そのとき、まさしくいまこの学会を動かしておられる方々から非常に大きな刺激を受けたことをよく覚えています。(鰻重の話は割愛)そのときから私のこの学会へのリスペクトは揺るぎないものとなっているのです。そのような、私が心底リスペクトしてやまない学会から奨励賞をいただいたということは、この上なく嬉しいことです。

拙著『洲浜論』は、非常にジャンル的に位置付けにくい書物でして、文学研究でもなく、美術史研究でもなく、日本庭園研究でもなく、まさに、表象文化論という学問分野がなければありえない本です。拙著にはまだまだ未熟な点が多々あることは、自分でもよく承知しています。今回の受賞を機に、今後もより一層、精進し、また新たな研究成果が出せるように邁進してまいりたいと思います。ただ、ここで一つだけ申し上げておきたいのですが、表象文化論において、日本の近代以前の研究の事例はまだまだ少ないと思います。今後、日本の近代以前における表象文化論研究が、もっと盛んになることを夢見ています。

何の因果か分かりませんが、私はこれから、増田展大さんから引き継ぎまして、当学会の広報委員長を引き受けさせていただくことになりました。ですから、今日この授賞式の様子が公開されるREPREも、私の担当ということになるのですが、今後、この学会へのささやかな恩返しとしての活動ができればと思います。

私のようなものが申し上げることも僭越ではありますが、この人文学の危機と言われて久しい時代に、この表象文化論学会がますます発展し、人文学を活性化させてゆくことを祈っております。この度は本当にありがとうございました。

【選考コメント】

・平芳裕子

選考委員を担当して二年目となった。昨年度と同様に、学会賞の選定にあたっては、表象文化論学会の設立理念に即した、すぐれた「表象文化論」となり得ているかどうかを重視した。作品論や作家論であったとしても、その着眼点や方法論が専門分野に収まらず、領域横断的に他分野へとインパクトをもたらしうるかどうか。文化事象を扱う研究であっても、単なる言説・イメージ研究にとどまらず、表象の生成過程や構造に対する批判的視座を備えているかどうか。これらに特に留意しながら、候補作を読み進めた。

特に受賞候補作として推薦したのは、『州浜論』(原瑠璃彦氏)である。まず、海辺の表象である「州浜」という特異な対象への着眼点が非常に独創的に思われた。「州浜」という一見とりとめのない形象でありながら、誰もが知る日本の風景が研究対象として立ち上がることに新鮮な驚きを覚えた。また、平安時代から現代にいたる非常に長いスパンの歴史を範囲とし、和歌、歌合、絵画、工芸、庭園など、州浜に関わるあらゆる文献・イメージ資料を網羅的に探索・収集していることに脱帽した。「州浜」のモチーフの周縁化と存続のプロセスを丹念に描き出し、それらを一つの「州浜論」という、かつてない日本文化史としてまとめあげたスリリングな書であった。また、ファッションデザイナーとのコラボレーションとなった装丁も、テクストから織物への「州浜」の広がりを感じさせ、大変魅力的な本であると思った。日本文化に通底する「州浜」というモチーフの面白さをより多くの人々に理解してもらえるように、ぜひ新書などの形でこの独創的な研究の成果を広めてもらいたい。

次に受賞候補作としての選出したのは、『一冊の、ささやかな、本−ヴァルター・ベンヤミン「1900年ごろのベルリンの幼年時代」』(田邉恵子氏)である。ベンヤミンの難解なテクストのなかでも新資料群を対象として、それを一冊の書物として精緻な読解を行う研究であり、基礎的であるが極めて重要な研究であると考えた。従来、注視されなかった文献や新資料と真摯に向き合い、それらを丁寧に読み込んでいく姿勢に感銘を受けた。また一時期のテクストにとどまらずに、ベンヤミンの様々なヴァージョンのテクストや書簡への目配せ、ベンヤミン自身の執筆や出版への足取りなどを丹念に辿っていき、ベンヤミン研究を着実に前に進めるものと思われた。ベンヤミンのテクスト群が編み込まれ、著者の研究が一冊の書物として立ち上がる、重層的な物語のあり方に決して「ささやか」ではない堅実な力を感じた。この研究が最後に挙げられた課題とともに、ベンヤミン研究の進展に寄与し、さらに本書で触れられた「子供」や「故郷」などといった普遍的なテーマを軸に、さらなる広がりをもつことを期待したい。

受賞候補作として選出するに至らなかった著作も、力作・労作ぞろいであった。選考委員を務めるのは今回で最後となるが、私自身、渾身の研究から様々な知見を得ることができ、貴重な経験をさせていただいた。今回候補作に挙げられた全ての研究が、これからも大いに発展していくことを心から願っている。

・宮﨑裕助

今回の審査は一言でいってたいへん悩ましいものだった。今回奨励賞を獲得した二作品は、いずれも受賞作であることは疑いの余地がなかったものの、学会賞とするかどうかで審査員のあいだで意見が分かれ、激しい議論が交わされた。結果、今回学会賞は該当作なしという異例の結果となった。

わかっていたことではあるが、賞の審査には絶対的な評価はなく、さまざまな要因(審査される作品の数や性質、基準となる近年の受賞作やその傾向、審査タイミング、審査員の布陣等々)が多少なりとも影響せざるをえないことを痛感した。もちろんそれで判断が恣意的に流れないよう、昨年示した三つの基準(1 書籍としてのテーマの一貫性、2 領域横断性、3 一般読者への訴求性)に照らしつつ、厳正に審査することを心がけた。審査を終えて、私なりに議論を振り返って選評とさせていただきたい。

まず原瑠璃彦『洲浜論』。州浜は、州が曲線を描きながら出入りする海辺を指すものだが、平安時代の歌合の記録にさかのぼるモチーフをなしている。本書は、とりわけ曲線的な輪郭を持つ台の上として、和歌的表象のミニチュアが立てられる作り物を「洲浜台」と呼び、そこに端を発する現代にいたるまでの洲浜の表象文化史を広範囲かつ網羅的に描き出した労作である。洲浜というさまざまな境界が重なり合う海辺の形象によって日本の表象史をたどってみせたことは、本書特有の明確に独創的な視点をなしており、この形象が「日本的な表象を生み出す想像力を刺激する機能」(結び)をもつ可能性を示している。その調査の徹底性は特筆に値するが、洲浜台の歴史が「日本的な表象を生み出す想像力」をどのような仕方で展開したのか、この形象のより一般的な射程を説明する必要があったように思われた。あとがきで示唆するだけではなく、まさにその点をある程度本書の企図に組み込むべきであったのではないか。

つぎに、田邉恵子『一冊の、ささやかな、本──ヴァルター・ベンヤミン『一九〇〇年ごろのベルリンの幼年時代』研究』』。本書の紛れもない功績は、2008年以降に刊行がはじまったベンヤミンの新全集版の検討にもとづき、ベンヤミンの『一九〇〇年ごろのベルリンの幼年時代』の精読を達成している点である。文献学的研究として目的は明確であり、じつに手堅い模範的な研究を達成しており、それ自体一冊の書籍としてよくまとまっている。しかし文献学的研究であることが前面に出てしまった結果、書物の主題的内容として、表象文化論学会にふさわしい議論をなしているかどうかについて複数の委員から疑義が呈された。子ども論、ミメーシス論、書物としてメディア論等々、展開の萌芽に満ちた興味深い論点が提出されているものの、それらがどのようにベンヤミンの新たな全体像に結びつきうるのか、ひいては、より普遍的な視野に立った場合にそれがどのような新たな展望を開く議論になりうるのか、一般読者にも届きうるような、いっそうストレートな主張を打ち出すべきであるように思われた。

・加藤有子

候補作はいずれも、独創性の高いテーマを広い資料調査をもとに論じている優れた著作である。これまでの研究状況を踏まえ、再評価の機運をもたらすような新しい視点が提示され、今後の基礎文献としても資するだろうものが並んだ。博士論文をもとにしたものが多く、対象に対する情熱とそれを読者に伝えたいという勢いと熱量も伝わってくる。

表象文化論が日本の学術界ではすでに一つの学術領域のように定着しつつあり、それにふさわしいものは何か、という定義や再定義は特に考えず、従来の学術領域に照らした高い専門性は当然として、専門性を超えた面白さと説得力をもつもの、すなわち、一般読者ではなく研究者、それも専門外の研究者をインスパイアするもの、そして、学術論文も独自の規範を備えた一つの文学のサブジャンルと捉えたうえで、一冊の書物としての完成度から選考を行った。

受賞作としては、それぞれスタイルもテーマの取り方もまったく異なるとはいえ、いずれも精緻な資料読解と成立背景に対する幅広い目配りのもとに、個々の対象の緻密な分析を行い、同時に、より大きな歴史的背景で対象の生成変化を動的かつ読ませる叙述で描きだした二冊が残った。

田邉恵子『一冊の、ささやかな、本「──ヴァルター・ベンヤミン「一九〇〇年ごろのベルリンの幼年時代」研究』は、一冊の市販される書物としても完成度が高く、無機質な学術論文のスタイルとも一線を画し、次を読みたい、ページを繰りたいと思わせる文学性を備えている。かなり推敲を重ねたことを感じさせ、その過程で削った要素も多かったのではないか。出し尽くした、というより、まだまだ続きを予測、期待させるものでもあった。

『ベルリンの幼年時代』の2019年に出た最新の批判版をもとに、再度この草稿を、一冊の書物として構想されたものとして読み解いていく。記憶をめぐる書を、現在残された断片をもとに再構築するスリリングな作業だ。一次資料としてのオリジナル草稿には当たらず、活字化され、綴じられた批判版を一次資料として読み解く、という現在の「草稿研究」の新しい在り方の試みでもあるようにとらえて、興味深くその手順を読んだ。取り消し線や修正を、日本語訳の活字版にも反映させ、書物というメディアをめぐり、本書自体が新しいかたちを追求する実践の書ともいえる。

一冊の書物に絞った精読を宣言し、文字テクストに現れる一語一語、キー・モチーフを丁寧に分析するオーソドックスな文学研究でありながら、その他のベンヤミンのテクスト(刊行されたものに限らず書簡も含めて)を縦横無尽に参照し、それを通して、ナチズムに向かうドイツの不穏な雰囲気とそれに対するベンヤミンの抵抗としてのテクスト読解も行う。自律的なテクストとして切り刻むのではなく、あくまでドイツの同時代的コンテクストへ、亡命という広いコンテクストに送り返しながら読み直し、再提示することに成功している。ベンヤミンのテクストの翻訳文も素晴らしい。

原瑠璃彦『洲浜論』は、短歌に描かれた洲浜表象から説き起こし、ジャンル横断的かつ長期的スパンでその歴史的移り変わりを描き出す。テーマの拾い出し、文献渉猟による分析、ひらめき、それを一冊で表象史にまとめあげる構想力、あらゆる視点からの洲浜論の検討、そのパワーに圧倒された。引用文献を現代語訳したほうがよかったのではないか、それによって、より開かれた一冊になったのでは、という注文もあるが、発想力と壮大な構想、それをまとめあげる力で、ベンヤミン論とともに、受賞にふさわしい一冊と評価した。

・谷 昌親

表象文化論学会に属してはいても、半ば幽霊会員のようになっていた人間に対する叱咤激励でもあるのだろうと受けとめ、思いがけず打診された学会賞選考委員の任を引き受けたが、候補作が7作とそれなりの数であったため、まずは全作読み終えるのに四苦八苦というありさまとなった。ただ、7作それぞれまったく異なる領域を扱っている労作で、その多様な世界観に浸りつつ読書を愉しむ機会ともなった。候補作となるだけあって、いずれも充実した著作であったことはまちがいない。

ただその一方で、ひととおり全候補作を読ませていただいても、飛びぬけた著作に出会えたという印象は抱けなかった。学会賞のレベルをどのあたりに想定するのかというのはなかなかむずかしい問題でもあるような気がするが、賞に値するのは、ただ研究として優れているだけではなく、読者を唸らせる独創性と表現力に富んだ著作であるべきだろう。さらに、表象文化論学会の学会賞であるからには、伝統的な研究分野に収まりきらない領域横断的な仕事が求められる。残念ながら、これらすべての条件を満たす著作はつからず、他の選考委員もおそらくはそれに近い受けとめ方をしたはずで、それが、本年度は学会賞受賞作はなしという結論につながったと考えられる。

そうしたなかでも、全体的なバランスのよさを感じさせたのが、奨励賞に選ばれることになった2冊、すなわち『一冊の、ささやかな、本』と『州浜論』だった。

まず、田邉恵子さんの『一冊の、ささやかな、本「──ヴァルター・ベンヤミン『一九〇〇年ごろのベルリンの幼年時代』研究』(みすず書房)だが、副題からわかるようにベンヤミン研究ではあるものの、ベンヤミンの著作のなかでもあまり注目されてこなかった『一九〇〇年ごろのベルリンの幼年時代』を丹念に読み解いている点で特徴がはっきりしている。さらに、研究対象となるテクストの確定からはじめて、著者の言葉を借りれば、「テクストに記された一字一句を愚直に、しかしながらそれゆえに新たに〈読む〉姿勢」を追求しており、そうした基礎的な研究の重視は今後も受け継がれるべきだということを胸に刻むためにも、このような著作の存在は貴重であると言えよう。また、幼年時代を扱ったベンヤミンのテクストを対象としていることもあって、「子ども」が重要なテーマとなり、その「子ども」の想像力に由来する「小さな物語」がナチス・ドイツによる「大きな物語」に対抗する可能性を模索している点も、人文学を現代的な視点から刷新する表象文化論学会という場にまさにふさわしい。

少し残念なのは、『一九〇〇年ごろのベルリンの幼年時代』をベンヤミンの仕事の全体のなかに位置づけようとする著作後半部において、研究の特色がやや霞んでしまう点だ。特定の作品をその作家の全体像と関連づけるという方向性自体はまちがっていないし、むしろ必要なことではあるが、皮肉にも、そのことで「一冊の、ささやかな、本」という視点が後景に退くとともに、これまでも論じられてきた、どちらかといえば一般的なベンヤミン像が前景に現れてきたという印象をもたらしてしまう。『一九〇〇年ごろのベルリンの幼年時代』を見直すことで、ベンヤミン像も新たなものとなるような可能性をもう少し示してもらえていれば、と思う。

一方、原瑠璃彦さんの『洲浜論』は、海辺を再現した一種の箱庭である洲浜台が、平安時代に歌合においてどのように用いられ、どのように機能したかを綿密に考察するというテーマ自体がユニークであり、さらには、中世や近世における洲浜のモチーフにまで研究対象を広げることで、和歌やそれに関連する資料だけではなく、庭園・絵画・工芸・服飾などの領域でのリサーチがおこなわれ、きわめて表象文化論的な著作となっている。しかも、ただ洲浜台をめぐる変遷を時間軸でたどるだけではなく、日本的な想像力を刺激する触媒的な役割に注目することで、文化論的な射程まで獲得していた。

ただ、祭祀や神話との関係も論じるのであれば、もう少し民俗学・宗教学・神話学などの領域の研究に立脚した分析がなされてもよかったのではないだろうか。

本の作りとしては、図版もそれなりに入れ、詳細な関連年表も付けるなどの配慮があり、しかも表紙カバービジュアルには服飾ブランドmatohuのコレクションが使われるという贅沢な仕様になっていて、単なる研究書の枠を超え、一般読者にも充分アピールするだろう。それだけに、和歌や史料に現代語訳が一切付いていないのはやや不親切ではないかと感じてしまう。現代語訳をいちいち付けると、平安時代や中近世などのそれぞれの時代観がかえってぼやける面はあるのだろうが、このようにユニークな研究の成果やそこに展開される日本的な想像力へのアプローチを多くの人びとと共有するためには、一般読者を視野に入れた著作のあり方が期待される。

ところで、そのような研究書と一般読者との関係は、上記の二冊にかぎらず、候補作全体について浮上してきた問題でもあった。個人的には、印牧岳彦さんの『SSA 緊急事態下の建築ユートピア』(鹿島出版会)にも惹かれたのだが、建築論が都市論や社会論とクロスするという広がりはあるものの、テーマとなるSSA(Structural Study Association)自体が、1930年代初頭にわずか数年活動しただけの建築グループで、問題設定が狭すぎる面があり、読者の立場からすると、もう少し展開がほしいと思わせる著作であったことは否めない。

候補作のなかで一般読者に最も開かれた著作は、加治屋健司さんの『絵画の解放 カラーフィール絵画と20世紀アメリカ文化』(東京大学出版会)だったと言ってよいだろう。当時の美術批評との関係からカラーフィールドの特徴を浮き彫りにする手つきは鮮やかであり、60年代美術との関係にまで広げ、さらには商品デザイン、複製メディア、インテリア・デザインへの影響も見据えることで20世紀アメリカ文化までも照らし出すという構成は圧巻であった。しかし、そうした広がりがある一方で、加治屋さんの力量からすればもっと掘り下げが可能なテーマであっただけに、研究としての物足りなさを感じることにもなった。

ちなみに、今回の候補作は、いずれもが博士論文をもとに書籍化したものである。研究書となると、博士論文的なものが求められるのは当然であるが、学会賞の候補作といえども、特に表象文化論のような領域の場合、普通に書店でも売られている書籍のなかから選ばれているわけであり、それが博士論文の延長にしか誕生しないというのもなにか歪なものを感じてしまう。研究書であろうと、広い意味での表現となっていて、それ自体が表象文化に属するものであることに変わりはないだろう。そうした点も含めて、今回の候補作を読む作業とそれに続く選考会は、研究とその発表のあり方の関係についてあらためて考える契機となったのであり、そうした機会を与えてくれた候補作とその著者の方々、そして選考会の濃密な時間を共有していただいた他の選考委員の方々に、この場を借りて感謝と敬意を表したい。