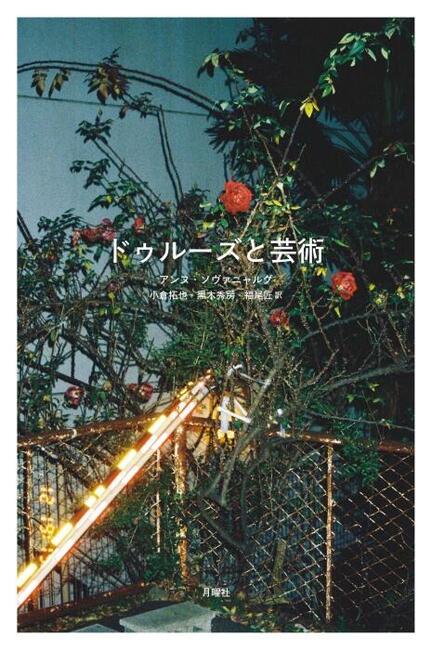

ドゥルーズと芸術

先日、フランソワ・ドスの浩瀚な評伝『ドゥルーズとガタリ――交差的評伝』(杉村昌昭訳、河出書房新社、2009年)の新装版(2024年)が刊行された。日本での受容を含め、ドゥルーズとガタリの研究の世界的な広がりについても興味深い話が数多く記載されている。そこで、フランスの大学においてドゥルーズとガタリの哲学を専門としながらはじめて確固たる地位を築いた研究者として紹介されているのが、ソヴァニャルグである。本書は、そのソヴァニャルグが2003年に提出した博士論文をもとにして2005年に刊行したドゥルーズ研究書であり、ドゥルーズ研究における画期的な仕事として広く参照されてきた。ドゥルーズのテクストに対する一貫した方法に即した読解と、雑誌掲載時の初出論文との異同まで精査する膨大な註の情報は、その後世界的に急速に進むドゥルーズ研究のメルクマールとなったと言える。

ドゥルーズは数多くの芸術論を残しているが、それは自身の出来上がった哲学をただ作品に適用するものではない。むしろ、芸術への取り組みをとおして、それへの応答として、ドゥルーズは自身の哲学的概念を発明し、練り上げたと言える。このことを本書は、ドゥルーズと芸術の関係を三つの時期を横断していく「記号論」の展開として一貫して読み解き、問題や争点の移り変わりに即した概念の登場、退場、帰結を跡づけていくことで、示してみせる。ソヴァニャルグが強調し重視するのは、ドゥルーズの著作の刊行順、それにもとづく「時代区分」である。こうした形式的にも見える準拠によってこそ、むしろドゥルーズの多彩な議論を貫く体系を、そして当の多彩さをそれとして浮かび上がらせ、取り出すことが可能となるのである。

第一期は、初期の著作群から『差異と反復』(1968年)や『意味の論理学』(1969年)までの時期である。この時期、ドゥルーズと芸術の関係は文学への強い嗜好によって特徴づけられ、ドゥルーズはプルーストやザッヘル゠マゾッホなどの作品を、狂気や病理を含む生の様態や姿勢を診断する「徴候学」という観点から読み解いている。第二期は、『アンチ・オイディプス』(1972年)から『千のプラトー』(1980年)や『スピノザ』(1981年)までの時期である。第一期がいまだ構造主義的なテクストの閉域を残存させていたのに対して、ここでは生命や社会までを貫く広義の「記号」の物質的で実効的な力という観点が際立ってくる。第三期は『フランシス・ベーコン』(1981年)から二冊の『シネマ』(1983年、1985年)を経て『哲学とは何か』(1991年)に至る時期である。ここに至り、記号論は、絵画や映画といった視覚芸術とともに「イメージ」の領域にまで展開していく。

そして、三つの時期を横断していく記号論のこうした展開のもと、潜在的なもの、器官なき身体、機械、欲望、生成変化、等々の重要概念が、それぞれの時期に固有の争点とその変移とともにマッピングされていくのである。それは、ドゥルーズの哲学的概念の製法を可視化する地図作成の試みであると同時に、ドゥルーズが、哲学の最重要課題である「思考」を普遍的な抽象的実体においてではなく、物質的、生命的、社会的な、「感覚的発生」において捉えたこと、そしてそれをまさに芸術への取り組みとともに彼自身が実地で遂行したことを示すものである。

ドゥルーズ研究の古典の地位を占める本書の地図作成は、今後、それを手にした私たちによってさらに加筆され、接続され、用いられていくだろう。

(小倉拓也)