センスの哲学

この本の表紙を見たとき、うっかりカッコいいと思ってしまった。

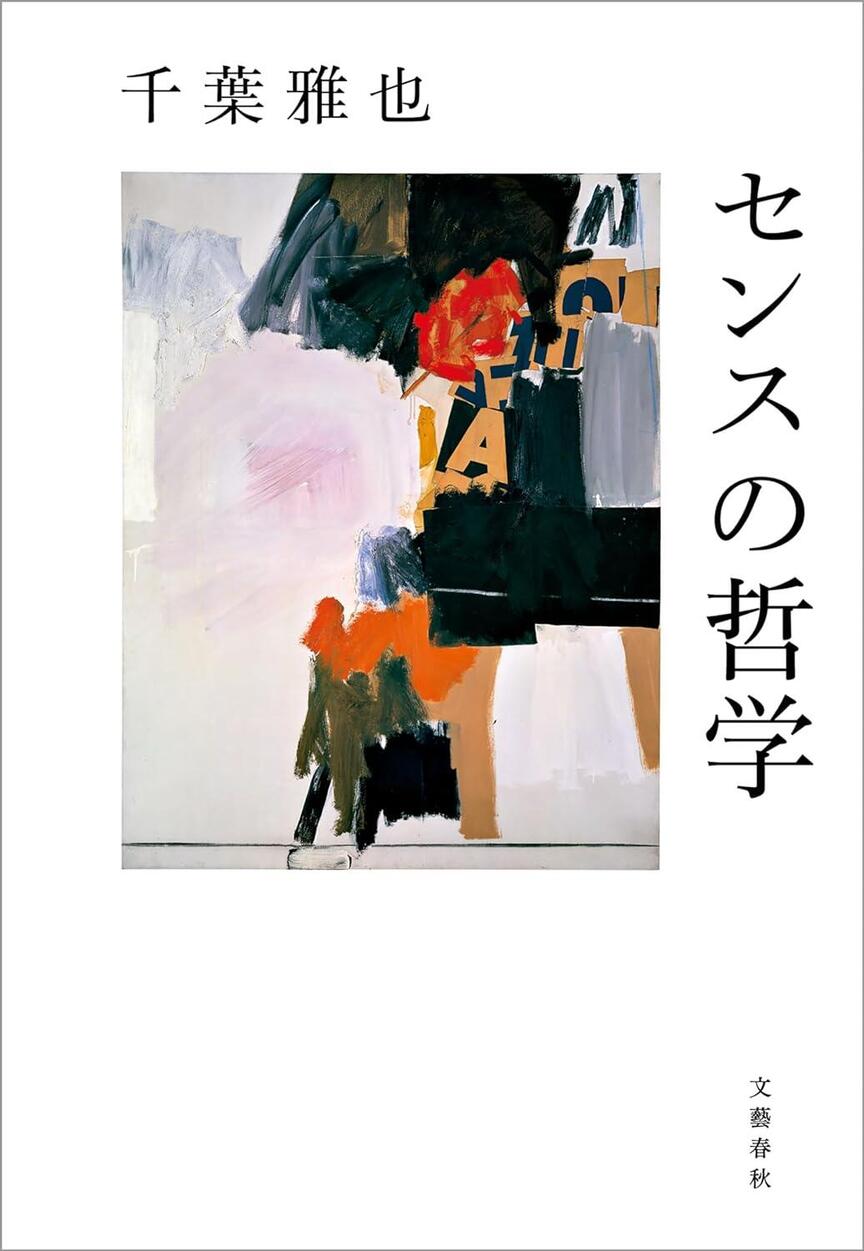

白い表紙に黒やオレンジや山吹の斑がパッパッと明滅している。中央の右上に凝集した色はパッキリとした矩形に区切られた絵画だ。この密度の偏りに呼応するかのように表紙の右辺と上辺にタイトル、著者名といった文字列が集まり、緊張した目は対照的に広くとられた左方と下方の弛緩した余白へと流れて滞留する。無数の強と弱、デコとボコ、0と1がつくりだす「ビート」の明滅。

真っ白な余白は絵画の左方と下方にもたまっている濁った白にそのまま引き継がれ、矩形の画面へと侵食する。そのまま黒い色面と濁りの少ないオレンジや山吹の色彩が間欠的に交替する意味あり気な文字列の堆積に導かれるように右上方に駆け上がり、密度と緊張の頂点から再び三方向に分裂するかのようにアルファベット、タイトル、著者名といった文字列が発散して再び余白に流れる。ここには無数のパラメータが併走していて、明滅するビートのマルチトラックが解きほぐせない「うねり」をかたちづくっている。

本書を読んだあとでは、見たり聞いたり味わったりしたものごとを、こんな風に楽しんでしまいたくなる。こんな風に言葉にしたくなってしまう。

わかるとか、わからないとかではない。普段ぼくたちが囚われてしまいがちな意味をいったん脇に置いて、まずはあらゆるものごとを「テンションのサーフィン」や「マルチトラックでの配置」のようなリズム的出来事として楽しんでしまえるようになる。

この表紙の構造は、ほとんどラウシェンバーグの絵画の構成を反復しているのではないか。そして「うねりとビート」というリズム的な理解で全芸術、あるいは全生活を等しくとらえようとする本書の内容をも。

『センスの哲学』は、最小限のセンスの良さとして「ものごとをリズムとして捉える」ことを提案する。

しかしながら本書の魅力は、この評価の定まった巨匠の作品をたんに崇高な作品として、リズムの観点から理解しようとするのではない。ラウシェンバーグの絵画を、あの熱々の餃子──皮がもちっとパリッと香ばしく、噛みしめると複雑な香味とともに肉汁を湛えている、それ自体リズム的な食べもの──と並べてしまうことだ。

餃子もまた、絵画を見るのと同じテンションでリズム的に味わい、楽しむことができる。できてしまう。この気軽な並置が、ありふれた生活を芸術的にとらえ、ありがたい芸術を生活的にとらえ直すことを可能にする。ぼくたちは生活をテコに芸術を楽しみ、芸術を介して生活を見つめ直すことができる。

本書は、『勉強の哲学』(文藝春秋、2017年)、『現代思想入門』(講談社新書、2022年)に続く著者の哲学三部作の三作目にあたる。芸術と生活だけでなく、作ることと見ることをも等しく見ようとする千葉は、他の入門書同様、門前で立ちすくむ人々の不要なこわばりをほぐし、思い込みをストレッチして、イチから見ることへ、聞くことへ、味わうことへ、ひいてはつくることへと誘惑する。

憧れのモデルに神経症的に接近しようとするのではなく、「自分に固有の偶然性」を手に、「とりあえずの手持ちの技術と、自分から湧いてくる偶然性で何ができるか?」と。

(山内朋樹)