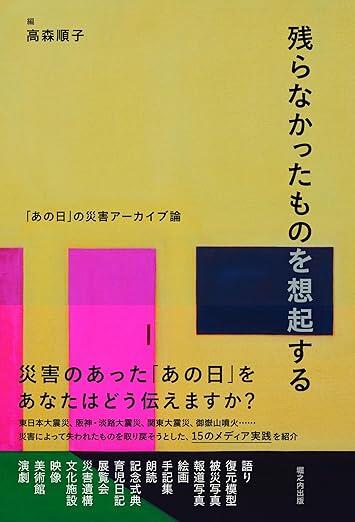

残らなかったものを想起する : 「あの日」の災害アーカイブ論

1980年代に到来したいわゆる「記憶ブーム」以降、「記憶」は様々な学問領域を横断する学際的なトピックとなっている。その理論的な基盤となっているのが、モーリス・アルヴァックスが提起した「集合的記憶」である。私たちの「想起」という営みが決して個人的なものではなく、社会的な集団の中で行われるものであるというアルヴァックスの主張は、しかし、その集団的な「記憶」がいかに生起し維持され伝えられていくのかという過程を必ずしも詳らかにしているわけではない。本書が議論の照準を合わせるのはまさにこの点である。

本書は災害における「想起」という行為に焦点をあて、さまざまなメディア——写真、手記、日記、展覧会、映像、演劇など——を用いた「想起」の実践的なプロセスの分析を集めた論集である。4部にわたって12の章と5つのコラムを収録した本書では、「あの日」との回路を創造する営み(第I部)、「モノ」としてのメディアに潜む「想起」の力(第Ⅱ部)、特定の場と結びついた「想起」の実践(第Ⅲ部)、未災者との協働的な「想起」の可能性(第Ⅳ部)が議論の俎上に載せられる。こうした議論を通じて「想起」という営みの過程が詳らかにされていく。それは一枚岩的なものではなく、メディアに媒介された社会的・身体的で実践であり、緊張関係や共犯関係を孕んだ多元的でダイナミックな営みである。

他方、本書を特徴づけているのは、こうしたメディア実践をアーカイブ論としてまとめている点である。本書の編集方針は、アーカイブを記録物が収蔵庫に蓄積される静的な場としてではなく、「残ったもの」から「残らなかったもの」を「想起」する動的な営みとして捉え直そうという視座に貫かれている。その意味において本書は、収蔵庫をモデルとした旧来的なアーカイブ論を、さらに先へと推し進めるための出発点なのである。

(林田新)