寄稿1 新しい生態系を育むために 「イヌ場」からの展望

最近、美術家で京都市立芸術大学彫刻専攻教授の小山田徹との共同企画で「イヌ場」というプロジェクトを始動した。大学のキャンパス内に、イヌと人による共有空間を作ろうとするこの試みは、いまのところ、複数のイヌとその飼い主が大学キャンパス内のある1ヶ所に集まり、その場にただ座るという、ごくシンプルなふるまいからはじまる。すると、いつの間にか人々がその場に集まってくる。ただのんびりと時が過ぎていく場合もあるし、集まったイヌと人、イヌとイヌ、人と人との相互行為によって、ささやかだけれど予想外の出来事が起きることもある。そして、イヌたちがなんとなく疲れてきたらゆるやかに解散して、その日の「場」を閉じる。

「動物というトポス」というフレームのなかで、ぜひこの「イヌ場」について考えてみたい。ただ、このテキストを書くまでの間にそのような「場」をまだ2回開いただけで、これからこのプロジェクトがどのように育っていくのか、仕掛け人の一人である筆者にもまだわかっていない。そこで、ワーク・イン・プログレスであるこのプロジェクトについて考えるための補助線として、京都市立芸術大学およびその前身の学校での教育・研究にまつわる3つのトピックを取り上げてみる。

「写生」と「写意」──京都の日本画教育と動物画

京都市立芸術大学は、日本初の公立の絵画専門学校として1880年に開設された京都府画学校を母体としている。開学当初の教育内容は近世から続く画塾の方針と何ら変わりない、粉本を手本として絵画技術を習得することを重視したものであったが、教員の世代交代が進むと、竹内栖鳳、谷口香嶠らが中心となって、写実と写意をもって対象の本質に迫ろうとする写生教育を重視した、近代的な美術教育のあり方が模索された。

1900年のヨーロッパ視察で西洋画の写実的で緻密な表現に触れた竹内栖鳳は、帰国後すぐにアントワープで写生したライオンをもとに、絹本に日本画絵具で描くという従来の描画方式を用いながら、非常に写実的で迫力のある動物画《獅子》(1901年)を制作して一世を風靡する。栖鳳は渡欧以前から動物に関心を抱き、写生をもとにした作品を多く制作してきたが、以後、ヨーロッパで得た経験から西洋画の表現を参照しつつ、双方の美点を意識しながら新しい日本画のあり方を考察していく。それは、写実と想像の調和を目指し、対象が持っている生き生きとした活力や精神性を絵の中に写し取ることを重視したものであった(廣田 2000)。たとえば一筆のなかでの濃淡の使い分けによって立体感を表すことによって、筆数を省いて必要なものだけで絵を構成するなど、西洋画における写実とは全く異なる表現のあり方である。そうして、その考察と実践は学生たちへの教育にも反映されていった。栖鳳の息子である竹内逸は栖鳳の写生教育に関して、

(……)生徒や塾生達の冩生を檢分することがある。そんな時はこんな風に批評してゐる。

「あんたのこの冩生は、あんたが修熟した技法や技巧が出過ぎてゐていかん、冩生といふものは、今あんたが新しいモノを新しい眼で見る場合なのやから、その感覺に適應した新鮮な冩し方があるべき筈のものや。あんたのこの冩生は、冩生ではなくて、畫になって了ってゐていかん」

したがって型に嵌った畫學生は、いくら外觀的に冩生や冩生旅行に熱心でも、結果は、何等進歩のない努力を繰返してゐるに過ぎなかつた。

と回想している(竹内 1943: 170)。この栖鳳の発言には、師匠の手本を忠実になぞって描けるようになることが技術の習熟を意味した従来の絵画教育とは真逆の、新しい「写生」のあり方が表されている。

図1/2 竹内栖鳳《馬》(上)《臥牛》(下)明治37年(1904年)/紙本墨画淡彩(京都市立美術工芸学校写生用手本として制作されたもの)、京都市立芸術大学芸術資料館蔵

図1/2 竹内栖鳳《馬》(上)《臥牛》(下)明治37年(1904年)/紙本墨画淡彩(京都市立美術工芸学校写生用手本として制作されたもの)、京都市立芸術大学芸術資料館蔵

そして、1903年に京都市紀念動物園(現在の京都市動物園)が開園すると、学生たちは写生のために日参したのであろうか、その近年の卒業制作から一気に動物画が増加する。一方、東京藝術大学の前身である東京美術学校の近隣にはその開学前から上野動物園があったが、卒業制作の題材として動物が選ばれることがほとんどなく、人物画や風景画が中心となっている。しかし、西洋から輸入された「芸術」の概念で美術のあり方が捉え直されていった時代において、新しい時代の日本画のあり方を模索していた栖鳳やそれに続く京都の画家たちは、動物を主題とした絵が多く描かれた江戸時代の絵画のあり方を否定することなく美点を生かし、対象物の本質に迫ろうとする絵画表現に相性の良い画題としてたびたび動物を選び、生き生きとした動物画を生み出し続けたのである。

図3 京都市立美術工芸学校絵画実習風景写真(山元春挙授業風景)1899–1907頃、京都市立芸術大学芸術資料館蔵

図3 京都市立美術工芸学校絵画実習風景写真(山元春挙授業風景)1899–1907頃、京都市立芸術大学芸術資料館蔵

沓掛キャンパスと動物

以後長きにわたり、京都市立芸術大学およびその前身の学校では写生は日本画教育のなかで重要なものとして継続的に取り組まれ、学生たちは動物園にて、ときに課題として、またときに自主的な制作として、日々写生を行ってきたという。しかし、1980年に市街地から遠く離れた京都市郊外の大枝沓掛町に校舎を移転(以後、「沓掛キャンパス」と表記)すると、授業だけでなく個々の制作活動においても、気軽に動物園へ行くことができなくなってしまった。そこで日本画専攻では、鶏をキャンパス内で飼育し、描くことを学部1年生の教育カリキュラムに組み込むことになる。しかし鶏を描くということ自体はそれほど長く続くものでもない。描き終わってからも、次の1年生に託すまでの1年間、鶏の飼育を続けるまでを一連の課題として定めることで、飼育のサイクルを作ったのであった。

そしてこの鶏に限らず、1年生への通年の教育において、何を描くのかということにひとつの焦点が置かれていった。受験生時代、与えられたモチーフの形をいかに捉え、上手く描くのかということに注力していた学生たちは、たとえば野菜を机の上に置いて描きなさい、という課題が出たとすると、「傷んでいるので新しいものに代えて欲しい」と声をあげることが少なくないそうだ。そこで学生たちに、ペットボトルのような工業製品と並列となるモチーフではなく、生きているものを描くことに意識を向かわせるための工夫がなされる。まず1年生には、自分でキャンパス内にある石を拾ってきて、それを観察して描くことを最初の課題とする。机の上に置いた石は変化することがない。次の課題として、キャンパス周辺の農家が朝に枝ごと収穫した柿を描く。すると学生たちは、時とともに葉がしなり、柿がどんどん色づいていくのを目の当たりにして、絵を描くという行為のなかに時間というものが存在することを経験として理解する。そして鶏を描く課題に進むと、動くものを描くためには観察をし、見たいものを見るためには自分が動かなければならないことに気づく。こうして、生きたものを描くということの意味が伝えられていく。さらには畑を作って野菜を育て、何をしているのかと尋ねる学生があれば、「命」を作っている、と答えているのだと日本画専攻の現職教員の川嶋渉は語る。自ら畑で収穫した野菜に傷があろうと、形が歪であろうと、学生たちは喜んでそれらを描くのだそうだ。

また川嶋は、日本画を描くための必需品である膠を自作している。ときには猟師に鹿などの皮を分けてもらってその皮を川に晒して毛を取り除き、皮を干して乾燥させてから刻んで煮込み、液状になったものを冷やして固める。学生たちはその工程から、画材もまた、命あるものから生まれるのだということを、身をもって実感するのである。

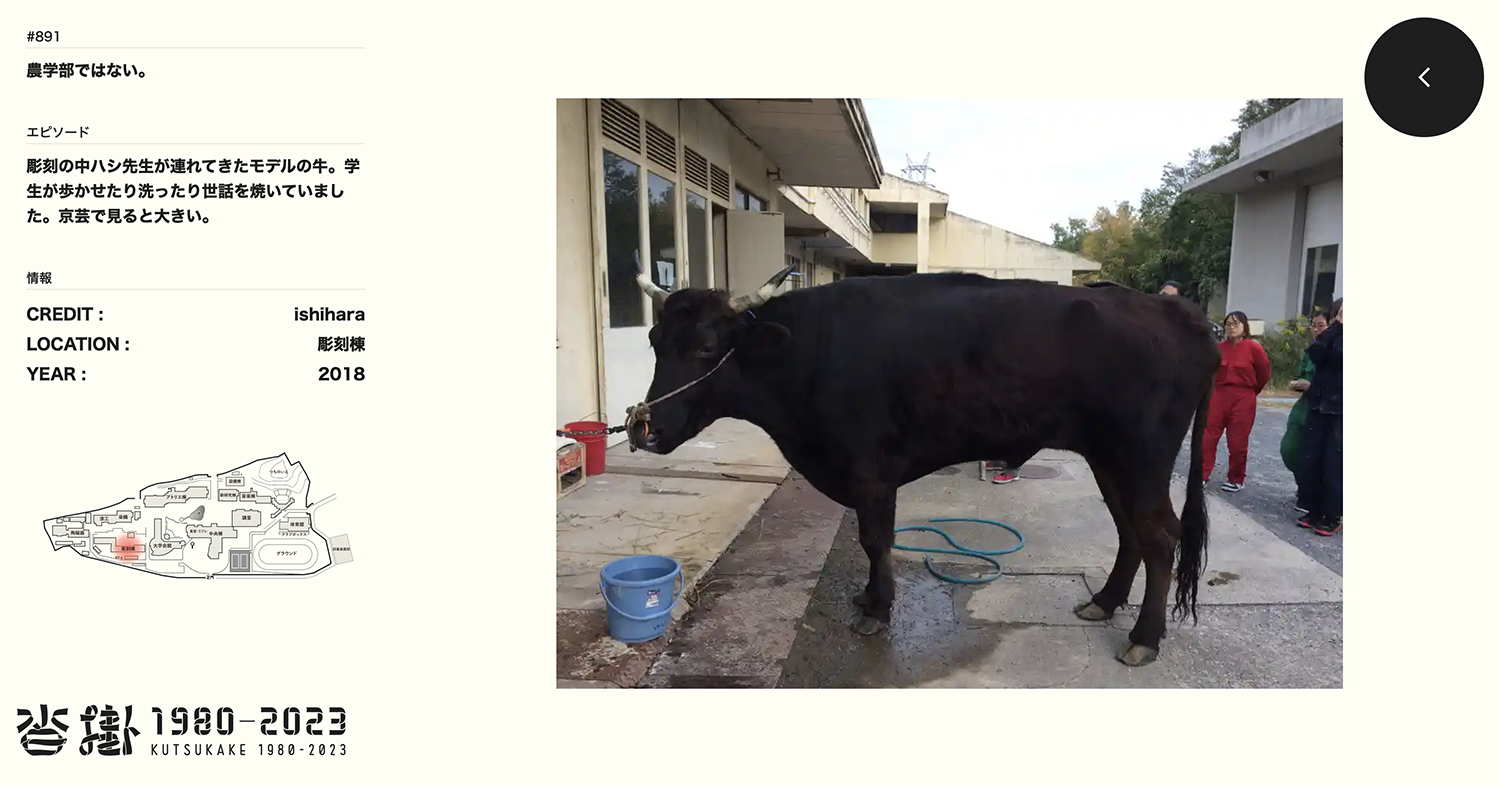

また、彫刻専攻の教員であった中ハシ克シゲ(現在は名誉教授)は、モデリングのために馬や豚、牛をキャンパス内に連れてきて、飼育までするということをはじめた。東京造形大学で佐藤忠良に師事した中ハシは、学生時代にはひたすらヌードモデルを目の前に、教員も学生も一緒になって人体のモデリングをするという環境で彫刻を学んだそうだ。大学を卒業し、動物をモデルに一人でつくるようになったとき、人と違って自由に動いてしまう動物のかたちを捉えるために、じっくりと観察をして、その記憶でつくることをはじめたという。そこを起点に自身の表現を探るプロセスが、中ハシの作家としての活動のあり方を形作っていった。

いくつかの大学で教鞭をとったのち、中ハシは京都市立芸術大学の彫刻専攻に教員として着任する。この大学の彫刻専攻では学部1年生からすでに、一作家として自分自身の作品について考えるという方針があり、まず人体モデリングで研鑽を積むというのはどうも馴染まない。そこで、自宅の近所でポニーを飼っている人がいたことから、そのポニーを連れてきて、モデルにすることにしたのだそうだ。一度大学に連れてきてしまったら、また連れて帰るのも大変なので、最初に餌のやり方、排泄物の処理、馬小屋の掃除、散歩の仕方などの飼育方法全般を講義してもらって、大学の車庫を馬小屋がわりにして飼育しはじめた。学生と一緒にポニーをモデルに制作をしていると、デッサンをしたいと他専攻の学生も加わってくる。動物を見ているだけでも楽しい。そして制作のためにじっと観察をしたり、世話をしたりしていると、そのかたちだけでなく、馬の生態や、日々馬と接している人たちの気持ちもわかってくるようになる。さらに馬だけでなく、牛や豚を連れてきて飼いながら制作をするということを続けるうち、学生たちは、人間がなぜ動物を飼うようになったのかを意識したり、生態系について考えたりするようになる。するとそのたびに世界が少し広く、違って見えるのだ。こうして、彫刻専攻に生きていた動物たちは、学生たちに、制作と社会のあり方とを地続きに考えるきっかけを与えてくれる存在となっていったのである。

この2例のように、自然の豊かな郊外にある沓掛キャンパスでは、動物と学生の、ただ制作のモチーフであるということを超えた関係性が築かれていた。しかし、沓掛キャンパスの老朽化のために、京都駅東部の崇仁地域に移転することが決定し、その計画が具体化するなかで、都市部にある新キャンパスには鶏を連れていくことが叶わないと判明する。引越しを前に、学生たちがそれぞれに名前をつけてかわいがっていた鶏たちは、それぞれ他所に貰われていくことになった。馬や牛や豚の飼育も同様である。

キャンパス移転を前に、京都市立芸術大学芸術資源研究センターは沓掛キャンパスのアーカイブのプロジェクトを立ち上げ、関係者から思い出の詰まった写真の投稿を募った。集まった写真のなかには、沓掛キャンパスに住んだ動物たちの姿も散見される。動物たちの存在は、沓掛キャンパスに根付いた文化の一つでもあったのだ。

図4/5 京都市立芸術大学「沓掛1980–2023」プロジェクト+京都市立芸術大学芸術資源研究センター「沓掛1980–2023」ウェブサイト投稿画像 No. 476(上)、891(下)(参照元)https://kutsukake2023.com/posts/476(上)、https://kutsukake2023.com/posts/891(下)(最終閲覧日:2024年6月22日)

生態系の将来像──ジェン・ボー「EcoFuturesSuujin」

筆者は2014年より京都市立芸術大学に所属し、2023年秋の新キャンパス移転までの約9年半にわたり、大学移転をテーマとしたプロジェクトを複数展開してきた。長年にわたる住宅地区改良事業の結果、空き地ばかりが目立つ移転予定地の崇仁地域で、どのように活動を行っていくのか。最初の5年は手探りの状態が続いた。

2019年に香港在住のアーティスト、ジェン・ボーを招聘し、崇仁地域でプロジェクトを行ったことが大きな転換点となった。ジェンは、地域の歴史についての緻密な調査から、政治的な史実、アーカイブなどの過去の事物の調査にそれらを結びつけ、雑草などの植物と協働しながら未来について考察する活動で知られるアーティストである。以下は、ジェンがプロジェクトに寄せて書いたテキストの一部である。

2019年の1月、私は初めて崇仁地域を訪れ、いくつかの事実やそこで見たものに衝撃を受けました。そこにあるたくさんの「空き地」。最盛期には10,000人だった人口が1,000人にまで減少していること。鴨川と高瀬川という、たくさんの生き物を育むことのできる二つの川を有するという特徴的な環境。屠畜業者、皮革職人、庭師といった、この地域の人々が長く携わってきた職業が、動物や植物と密接に関係していること。またこの地域が、平等の観念を中心とした長きに渡る社会運動の歴史を持つこと。そして近い将来に控える京都市立芸術大学の移転が、この地域のコミュニティ、景観、生態系を大きく変化させるということに。これらの条件が合わさることによって、崇仁地域という比類のない実り多き場所は、現在の「人新世」の道筋からかけ離れた生態系の将来像を私に思い起こさせます(ジェン 2021)。

崇仁地域にある柳原銀行記念資料館で「水平社宣言」に出会ったジェンは、この宣言を人類の平等を説くものから、地球上の全ての生物における平等を説くものへと更新する案をつくる3日間のワークショップ「EcoFuturesSuujin」を行った。

図6 「EcoFuturesSuujin」で制作した新しい宣言案をもつワークショップ参加者、元崇仁小学校の屋上で(2019年5月26日、撮影:草本利枝)

図6 「EcoFuturesSuujin」で制作した新しい宣言案をもつワークショップ参加者、元崇仁小学校の屋上で(2019年5月26日、撮影:草本利枝)

また2021年3月、ジェンと筆者は、大学移転を目前にする崇仁地域の状況を伝える本『Suujin Visual Reader 崇仁絵読本』を刊行した。ジェンは、「EcoFuturesSuujin」や『Suujin Visual Reader 崇仁絵読本』が、それ自体で完結するのではなく、この地域におけるステークホルダーたちの今後の活動につながっていくものとして機能することを願っていた。そのバトンをしっかり握って新しいキャンパスに引越しをする。それが、筆者のそれ以後の活動におけるひとつの目標となった。

2024年春、筆者は「Floating and Flowing──新しい生態系を育む「対話」のために」と題した展覧会を企画し、新キャンパスにできた展示室で開催した。変わりゆく地域を見つめ、それぞれの方法でアプローチしてきたアーティストたちの活動、『Suujin Visual Reader 崇仁絵読本』の原画、それらと京都市立芸術大学の教育と表現の歩みとを重ね合わせた、大学と地域、芸術と社会がつながって育まれる、生態系の未来を考えるための場である。この「EcoFuturesSuujin」『Suujin Visual Reader 崇仁絵読本』の延長線上にある取り組みに関連して立ち上げたのが、冒頭で紹介した「イヌ場」のプロジェクトだった。

図7 「Floating and Flowing──新しい生態系を育む「対話」のために」会場風景(2024、撮影:来田猛)

図7 「Floating and Flowing──新しい生態系を育む「対話」のために」会場風景(2024、撮影:来田猛)

共有空間としての「イヌ場」

新キャンパスを設計した京都市立芸術大学及び京都市立美術工芸高校移転整備工事乾・RING・フジワラボ・o+h・吉村設計共同企業体の建築家たちは、2019年3月にジェンと対話を行い、また一部のメンバーは「EcoFuturesSuujin」のワークショップに参加し、『Suujin Visual Reader 崇仁絵読本』の編集にも協力者として加わっている。前述の展覧会では、彼らの設計コンセプトも展示物の一つとし、関連イベントも実施した。

彼らの設計プランでは、キャンパス敷地内を流れる人口河川である高瀬川周辺については可能な限り従来の自然環境を維持し、またこの移転整備工事によって取り壊しとなった元崇仁小学校の記念樹であるイチョウの木も保存するなど、地域でこれまでに育まれてきたものを生かす工夫がなされてきた。また、建築物の基準色を無彩色として、強調色に地域の風景や元崇仁小学校で使われていた色を採用し、周辺に無理なく溶け込むような工夫もなされている。

それでもやはり、自然が豊かな郊外にあった沓掛キャンパスと、京都駅から徒歩10分圏内の都市部にある新キャンパスでは、周辺環境があまりに異なる。加えて、「まちのように育まれる、水平につながっていくキャンパス」をコンセプトに掲げた新キャンパスには門も塀もなく、誰もがあらゆるところから敷地内に入ることができる仕組みとなっている。塀に囲まれ、外界から隔たりが保たれており、元は林であったことからも緑豊かで空間にゆとりのあった沓掛キャンパスからの引越しによる変化は、あらゆるところにあらわれてきた。先に述べた動物の居場所の喪失だけではない。まちに開かれているがゆえに、学生たちは落ち着くことのできる居場所を建物のなかに求めがちである。また敷地面積がかなり減少したこともあって、屋外に人が集まるような場所も機会も失われてしまったのであった。

この新しいキャンパスにも、独自の「命」を見つけることはできる。たとえばキャンパス内の高瀬川にはアメリカザリガニやスジエビ、カエルなどが生息している。しかし、ジェンが数年前に思い描いた「現在の「人新世」の道筋からかけ離れた生態系の将来像」とは、現在の状況はきっと異なっているだろう。この新キャンパスは、人が活動しはじめたばかりでまだ未完成なのだ。新しい場所でのふるまいのあり方が定まっておらず、誰もがどこか窮屈そうな現在の状況を好転させる何かを起こすことはできないだろうか。そこで浮かび上がってきたのが、「イヌ場」のアイデアである。

「イヌ場」の共同企画者である小山田徹は、社会のなかに人々が共有できる空間と時間をつくる活動を長きにわたり行ってきた。モノとしての作品ではなく、コトとしての作品として、社会のなかに「共有空間」をつくることが彫刻的行為と捉えられ、彫刻専攻の教員として教鞭をとっている。ゆえに小山田ゼミには、必ずしも物質的な彫刻をつくるのではない活動のあり方を探ろうとする学生が集まってくる。小山田のつくる「共有空間」とは、「人々が集い、自律的に交流・交換・交歓し、世代を超えて価値観を共有したり、伝承したり、発展させたりして社会の営みが行われる場や時間のこと」を指す。これまでに小山田が関わってきた共有空間はいくつもあるが、特筆すべきは「焚き火」の場であろう。東日本大震災以降、小山田は継続的に全国各地で焚き火の場を作ってきた。この焚き火はあまり大きすぎないことが重要で、数人で囲んでちょうど良いくらいのサイズが最適だという。たくさんの人が参加できる場をつくるには、小さな焚き火をいくつも設置する。焚き火を前にすると、人々は自然と喋りはじめ、テーブルでの対面だと話せない話題を共有したりもする(小山田 2022)。沓掛キャンパスでもたびたび焚き火による共有空間が作り出されてきたが、新キャンパスでも同じように日常的に出現させることは当面、難しいだろう。

では、イヌを囲むのではどうだろうか。都市部において、散歩が禁止される公道はない。広場などの公共空間でイヌと一緒に座ってはいけないということもまずない。園内の芝生や植樹帯へのイヌの立ち入りを禁止している公園もあるが、公園自体に立ち入り禁止としているところは少ない(入場が有料の公園を除く)。そして、新キャンパスは「まちに開かれた大学」となることを目指して計画されたものである。人だけでなく、イヌにも開かれていても良いはずだ。もちろん、学生のなかにはイヌが苦手な人もいるだろう。イヌアレルギーを持つ人もいるかもしれない。しかし、そういったケースに配慮をしたうえでイヌを囲む場をつくることはそれほど難しくないようにも思われた。実際に、沓掛キャンパスでは小山田はたびたび愛犬のフェンダーを同伴しており、学生たちはフェンダーを撫でながら、憩いの時を過ごしてきたという実績もある。焚き火と同じように、参加するイヌが増えれば場も多様になるかもしれない。

とはいえ、ただイヌが集まるだけで本当に何もないところに共有空間と言えるものが出現するのかどうかは、やってみないとわからない部分はあった。そこでまず一度、授業のない日曜日に、アクション・リサーチとして「イヌ場」のトライアルをやってみることにした。参加するイヌはプロジェクトの関係者の飼い犬に絞り、5頭とした。

日曜日には自主的な制作・練習のため、または部活のために登校する学生しか構内におらず、それほど人通りが多いわけでもない。果たして「場」として成立するのか、正直なところ半信半疑で、何かもう少し要素を加えるべきかどうかも悩んだのだが、完全に杞憂だった。本当に焚き火のように、イヌがいればそばを歩いていた美術学部、音楽学部いずれの学生も立ち止まり、輪に加わってきたのだ。そして、小山田の生み出してきた数々の焚き火の場と同じように、「そろそろ終わりにしようか」とゆるやかに場が閉じられた。さほど苦労もせず、1度目から共有空間と言えるものが確かに成立したのだった。

小山田は、共有空間の獲得について、以下のように語っている。

共有空間の獲得は、愛の問題と関係しています。どうしたら愛が芽生えるのか。人間だけでなく、空間や時間に対する関係にも言えます。愛の種類、深さ、持続できるかどうか。愛という言葉は陳腐ですが、すごく重要。愛が湧く、愛を感じる、愛を受ける、それらは人類が何万年もかけて獲得してきたエネルギー交換の一つの形です。どうすれば愛が芽生えるかという視点で空間や関係性をつくることに、美術の立場で取り組んできました(小山田 2022: 217)。

1万5000年以上前からイヌと人間は共生してきた。これは他の種よりもかなり長い共生の歴史である。人間はイヌとともに行動することで狩猟が効率的になり、またイヌは身の危険を知らせてくれる存在もなる。またイヌにとって、人間とともにいることは食糧や身の安全を確保できるため、双方に大きなメリットがあったようだ。また、白目と黒目のコントラストがはっきりしているのは人間のほか、狼とイヌなどの限られた種のみである。この性質により、人間とイヌはアイコンタクトによるコミュニケーションを取ることができるのだ。そして、長い年月をかけて、人間にかわいがられるためにイヌの容姿は成犬になってもかわいいままで、いつまでも遊び好きな性質に変化していった。これはネオテニー(幼形成熟)と呼ばれる現象である。人間にもこのネオテニーが強く入っており、人とイヌが共生するなかで、このネオテニーの推移が、人とイヌの絆の形成を深めたと考えられている。

また、お互いの視線を上手に理解しあうことのできるイヌと飼い主では、絆の形成や親和的関係性の構築に重要な役割を果たすホルモンであるオキシトシンの上昇が双方に見られる。このホルモンには不安を和らげ、ストレス応答を抑制し、痛みを取り去るなどの身体的な効果も知られるが、人が動物の体をやさしくさするとき、また触られた動物の両方の体内で、オキシトシンの分泌が高くなることも明らかになっている(菊水・永澤 2016)。

アリゾナ州立大学教授、同大学イヌ科学共同研究所の創設者であるクライブ・ウィンは「すべてのイヌは愛を持って生まれる」と言い切る。そして、愛情深いイヌを育てるためにはそれなりの環境が必要であると指摘している。イヌは人間を愛しているが、実はイヌは人間に限らず、どんな動物も愛することができる。人間を愛するイヌの能力は、愛の能力であって、人間という種を特別視しているわけではない。人間のそばで生まれ育つことで、人間を愛するイヌとなるのである(ウィン 2022)。

「共有空間の獲得は、愛の問題と関係する」のであれば、人間よりもずっとシンプルに、相手を愛し、愛を求める性質をもつイヌがいるだけで、共有空間の獲得に近づくというのも頷ける。しかし筆者は、この「イヌ場」を、主に人間が心地よく感じる共有空間に終わらせたくないと考えている。イヌと人の両方にとって良き共有空間にするためには、私たちはもっとイヌのことを知ろうとしなければいけない。また、イヌの視点でも物事を捉える必要があるだろう。そして、イヌとのより良き共生について考えるための「イヌ文庫」も生まれた。この小さな図書コーナーは、日々進化していく予定である。

図8 「イヌ文庫」(「Floating and Flowing──新しい生態系を育む「対話」のために」会場風景より、撮影:来田猛)

図8 「イヌ文庫」(「Floating and Flowing──新しい生態系を育む「対話」のために」会場風景より、撮影:来田猛)

また「イヌ場」には、イヌたちの行動が予測不可能であるために、予定調和が存在しない。第2回の「イヌ場」では、ゲストとして藤浩志の彫刻作品である「ヤセ犬」が登場したが、その「ヤセ犬」の腰にフェンダーがマーキングするというハプニングも発生した(のちに、そのエピソードを聞いた藤は非常に喜んだということだ)。イヌたちのいかなる行為も愛おしい。予測不可能でワクワクする愛の連鎖の可能性が、「イヌ場」には秘められている。愛という限りなくポジティブな感情は、きっと新しい世界を切り拓く力になるはずだ。

この種を超えて育む共有空間が、豊かな生態系の将来像を展望するものとなることを願いつつ、このあたりで筆を擱くことにしよう。

図9 第2回「イヌ場」の様子(2024年5月29日、撮影:吉本和樹)

図9 第2回「イヌ場」の様子(2024年5月29日、撮影:吉本和樹)

参考文献

- 植田彩芳子、中野慎之、藤本真名美、森光彦(2020)『近代京都日本画史』(東京:求龍堂)

- 金子信久(2024)『日本の動物絵画史』(東京:NHK出版)

- 菊水健史・永澤美保(2016)『犬のココロを読む——伴侶動物学からわかること』(東京:岩波書店)

- 菊水健史(2024)『最新研究で迫る犬の生態学』(東京:エクスナレッジ)

- クライブ・ウィン(2022)『イヌはなぜ愛してくれるのか:「最良の友」の科学』梅田智世訳(東京:早川書房)

- 小山田徹(2022)「共有空間のモックアップをつくってみる」『超教育学としてのアートプロジェクト:奈良県立大学「実践型アートマネジメント人材育成プログラム CHISOU」』pp.216–224(奈良:奈良県立大学)

- ジェン・ボー・藤田瑞穂編(2021)『Suujin Visual Reader 崇仁絵読本』(京都:京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA)

- 竹内逸(1943)『栖鳳閑話』(東京:改造社)

- 廣田孝(2000)『竹内栖鳳 近代日本画の源流』(京都:思文閣出版)