座談会 動物をめぐる物語と快楽

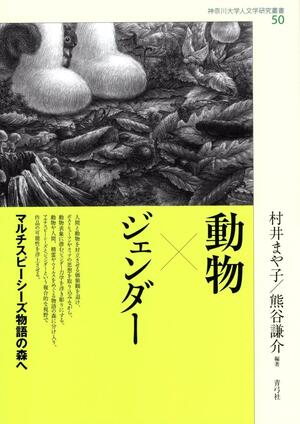

増田 動物をテーマにした著作が各分野を横断しつつ相次いで刊行されています。そうしたなか、今回お招きした熊谷謙介さんを編著者の一人として、本学会の会員からも多くの著者が参加した論集『動物×ジェンダー マルチスピーシーズ物語の森へ』(村井まや子との共編、青弓社、2024年)が刊行されました。そのうちにも寄稿された信岡朝子さんは、先んじて『快楽としての動物保護 『シートン動物記』から『ザ・コーヴ』へ』(講談社メチエ、2020年)を刊行されています。そこで今回はこの2冊を導き手とし、先の論集にも参加された菊間晴子さんと一緒に、動物というテーマを論じるにあたっての経緯や問題についてお話を伺いたいと思います。

「インターセクショナリティ」という視座

増田 まずは論集『動物×ジェンダー』の経緯や内容から教えていただけるでしょうか。

熊谷 この本を刊行する土台となった「身体とジェンダー研究会」では、動物というよりはむしろ「種」という観点が、文学・文化研究と連動する部分があるのではないかという発想がありました。「女性差別」という点では動物や獣といったような扱いで女性を表象することがありますが、「動物」を取り上げることの可能性として、今までの秩序や規範からはみ出したり逸脱したりする部分が、ジェンダーとも交錯しつつ表現されていることに注目することもできます。そこでは、動物に喩えることが差別から未知なる力の称揚へと転化する、そんな可能性が秘められています。さらに、そうしたアイデンティティの問題だけでなく、いわゆる人間と動物の関係、種間の交流やケアの問題などは、ジェンダー研究ないしクィア理論がマルチスピーシーズ人類学と重なり合うところになるのではないか。特に今回は文学・文化研究の論集として、それらの問題や重なりが特にどのように表現されているかという点を中心に考えていきたい、というのが本書の趣旨ですね。

増田 このなかでは文学に限らない多種多様なメディアが登場します。第一部では現代日本文学が取り上げられますが、第二部以降は信岡さんの章における写真に始まり、他の章でも児童文学から紙芝居、ドキュメンタリー映画まで登場します。また理論的な側面からいえば、序文で取り上げられる重要な批評用語として「インターセクショナリティ(交差性)」という観点もありますが、これと関連してハラウェイの名前を挙げつつ、いわゆる「主体論から関係論への転換」という指摘もなされていますね。

熊谷 複数のメディアが登場するのは結果的にそうなったところもあるんですが(笑)、いわゆる動物表象となると、特に文学であれば哺乳類を中心に、それがどのような比喩として使われたり表象されたりという分析が多かったんですね。ただし、それこそコロナ禍がそうであったように、私たちはいろいろな「種」の影響下にあり、それらと一緒の環境の中で生きていたり変化したりということを如実に経験してきましたので、各執筆者の関心からこうなったのかなと思います。

また、メタモルフォーズといったような事例は、実際のフィクションやファンタジーのなかで描きやすいものですし、そこから単にアイデンティティとしての種の概念にとどまる必要もないというのは、文学の特権なのかもしれません。とくに動物とジェンダーの関係といったとき、単に女性的なものと動物的なものとの連動だけでなく、男性を動物として表象する場合もあり、両者の間に違いがあったりもします。そうした特徴も、フェミニズムの文脈で提起されたインターセクショナリティの観点と近いし、もちろん単純にクロスさせられないところや、そこからずれるような部分もある。いずれにしても、今までであれば「自然゠女性゠動物」と単純に結び付けられていた主体論から関係論へ、特にハラウェイの「伴侶種」という概念もあって、人間と動物の関係性において両者がともに変化するといった考えが、文学研究にも導入されるようになったと思います。

ただしハラウェイだけでなく、デリダ、アガンベンなどの理論家たちの議論が興味深い動物論を展開してきた一方、それらの概念を単純に適用して文学作品に確認していくというのは少し違う気がしていて、今回は避けてみたいと思ったのが正直なところです。むしろ論集としては各々のフィールドにおいて分析を進め、そのなかでもちろん思想や理論を参照することもありますが、まずは人間たちや動物たちがどのように表現されているのかという点を地道に確認してみたいという狙いがありました。

信岡 私自身は動物に注目するところからスタートしたのですが、それでも動物を追求するとジェンダーや人種の問題を考えざるをえないということが発見であり、学びでもありました。そういった意味では、熊谷さんのお話とは逆方向だったのですが、今回の論集に寄せた論考では、アメリカの20世紀初頭の狩猟の流行について検証しています。

狩猟文化は今でも男性的なイメージの象徴として扱われがちですが、ある研究によれば、当時から女性も頻繁に狩りに参加していたことが指摘されています。そこから資料を探していくと、この時代はセオドア・ルーズベルトを中心とする男性的な狩猟のイメージが強い一方で、頻繁に女性も同行していて、また女性たちによる狩猟記ないし旅行記のようなものもたくさん出ていました。本論で扱った剥製技師のカール・エイクリーもまた、パートナーのデリア・エイクリーと一緒に狩猟に出ていましたし、そのデリアの文章についてダナ・ハラウェイが少し論じていたりして面白かったんですね。

本論の冒頭でも記していますが、そもそも狩猟が太古の昔から男性によるものだったというイメージ自体が、この19世紀末から20世紀初頭に北米で形成されたイメージに規定されているところがかなりあるように思います。特に「マスキュリン」と「マンリネス」に分けられる、狩猟に関する独特のイデオロギーが当時あり、前者のみを有する人々は、食べるためだけの欲にまかせた、いわゆる「男らしくない」狩猟を行う存在とされました。具体的には、ネイティヴ・アメリカンや南欧からの移民、黒人などがこのカテゴリーに割り当てられています。その一方で、白人のエリート層は、生物としてのマスキュリンな強さと同時に、自制心や知性、勇敢さといった文明的な「マンリネス」の資質も有する、究極に「男らしい」ハンターとしてバッファローなどの大型獣を狩猟していました。また、その成果は科学にも貢献する資料となるからこそ「正しい」狩猟なのだというロジックが同時に形成されていきます。そうした人種階層と密接に連動した狩猟イメージが、この時代にジェンダーの意識とも交錯しつつ形成されていたのですが、それが今日の欧米に主導されている自然保護や環境保護のプロジェクトにも一部引き継がれている面があるように思います。

菊間 私の論考は大江健三郎の作家・作品論として書いたものですが、そもそも従来の文学研究においては、近代的な主体において見逃されてきた、あるいは差別されてきた存在を、「声なきもの」とみなされる動物の表象に注目してあぶり出すという研究が多いように思います。ただ、この論集全体を通して、やはり「動物゠声なきもの゠女性」といったシンプルな構図からは大きくはみ出るようなインターセクショナリティや、そのダイナミズムが見えてきたことが印象的でした。

大江の場合にも動物への複雑な眼差しがあると感じています。『犠牲の森で 大江健三郎の死生観』(東京大学出版会、2023年)という前著においては、大江がその作品において、傷ついて死んでいく動物をくりかえし登場させていること、そこに非業の死を遂げる人間を重ねていることに注目しました。そこから浮かび上がってきた〈共苦〉というテーマが、今回取り上げた大江の短編作品「泳ぐ男──水の中の「雨の木」」(『「雨の木(レインツリー)」を聴く女たち』新潮社、1982年所収)においても物語を強化するように作用しています。語り手が、その苦しみを共有しようとする男性登場人物たちが、動物の比喩を通して描き出されているんです。一方で、そのような共苦による連帯からは取りこぼされる存在としての女性は、植物や果物のイメージをまとって描き出されています。しかし最終的には、語り手が感じていた共苦による連帯も、ある種の幻想にすぎなかったことが暴露されていく。

この短編は性的暴行を受けて惨く殺されてしまう女性が登場する問題含みな内容なのですが、今回の論文ではそこに表れる動物や植物のイメージを分析して、共苦することの難しさだけではなく、そもそも共苦するという行為に内在している暴力性、言い換えれば、他者を「わかる」と感じてしまうことの暴力性に対して、大江という作家がどのような眼差しを向けていたのかを検討しました。この作品に描き出されている葛藤は、人間と動物の関係そのものを考える上でも示唆的だと思います。

信岡 他者であるはずの動物について、その感覚や感情が「わかる」といってしまうことの暴力性については、私の著作(『快楽としての動物保護』)でも少し触れたのですが、なかでも二章に登場する、アラスカを撮影した写真家の星野道夫について、彼は自身が撮影した自然や動物、あるいはそれらと近しい生活を送る先住民部族の世界観を、最後まで「わからない」という地点から見つめ続けた人のように感じています。ただ一般には、動物や他者のことをやはり「わかる」と言ってしまいがちですし、そこからわからない人に教えてあげなくてはならないという特権化した使命感が形成されがちです。それがたとえば、ここの自然や動物は素晴らしいから国立公園を作って保護しなくてはならない、そのためにはネイティヴ・アメリカンを追い出すのもやむをえないといったように、正義や善意のふりをした暴力性につながりかねないのですね。菊間さんの論考を読んでいると、大江の小説でもはっきりとは示されないものの、そうした自然保護や動物保護思想の二重性や虚構性を描き出しているような気がしました。

動物の感覚を共有することの(不)可能性

増田 信岡さんのご著書『快楽としての動物保護』とクロスさせるなら、こちらの著書は全三章立てのうち、一章では動物記で有名なシートンとそれを動物文学として日本に導入した平岩米吉、続く二章では先にも名前が出ましたが、アラスカを撮影し続けた写真家の星野道夫、そして三章では映画『ザ・コーブ』(ルイ・シホヨス監督、2009年)で有名になった環境保護活動とその背後に控えるクジラやイルカの人類史が、比較文学的な視座から検証されています。これらの幅広い事例をまとめるタイトルとして、「快楽」という言葉を選ばれた理由からお聞きしてみたいのですが。

信岡 この「快楽」とは第三章のタイトルから取ったものですが、どうしても動物保護という活動自体が娯楽や商品となり、ある種の欲望を満たすものとして流通してしまい、本来の目的から外れてしまうことになりやすい、ということを言いたかったんですね。善き行いをする自らに陶酔することが、ある種の演劇的な欲望としてあり、それが映画『ザ・コーヴ』やシー・シェパードの活動につながっているようにも思える。実際、シー・シェパードを先導するポール・ワトソンはちょっと全貌がよくわからない人なんですけど、要するに、本当のことじゃなくてもいいから相手にインパクトを与えて、自分たちの目指す方向に誘導できればいいといった発想なんです。真偽を問わずして、ただそれが人々の注意を引いて商品化されたり、社会改革に邁進する自己像に陶酔していく。彼の著作にはかなりデタラメの情報もたくさん入っているんですが、自分たちが行くべき方向に人を動かすことの方が重視される。映画『ザ・コーヴ』にしても、そのようにして制作されているからこそ、ドキュメンタリーと言いつつ、細部がフィクションであったり事実誤認が含まれていたりしても、さほど問題ではない。

増田 そのあたりは、最近のフェイクニュースやポストトゥルースの問題にまでつながっているようで面白く読みました。シー・シェパードの活動は、その後のトランプ現象にも時代としては先立つものですよね。メディア論などであれば、SNSの仕組みやプラットフォーム企業とそれを手にした個人との関係において論じられることが多いですが、そうした問題に異なる角度、つまりは動物という視座から切り込むところが興味深かったです。

信岡 単著の冒頭で触れた映画作品の『おくじらさま』(佐々木芽生監督、2016年)では、SNSで「今、くじらが血まみれになっています」みたいに実況している場面が映されたりもしています。ただ、そもそも太地町の日本人漁師たちは英語ができないし、SNSも使いこなせないし、発言力が弱くなる一方で、やはりSNSを使う人の発言が大きくなってしまい、いびつな力関係がどうしても生まれてしまう。先ほどの狩猟のイメージについても、最近はドキュメンタリー映画の『Angry Inuk』(Alethea Arnaquq-Baril監督、2016年)など、イヌイットの側から映画が作られていて、それ自体は喜ばしいことなんです。でもこの映画のなかでも描かれていますが、アザラシ肉についての思い出話をしたり、実際に狩猟して解体して、革で素敵なモカシンを作ったり、皆で肉を食べたりする楽しさといった、アザラシ猟にまつわるイヌイットたちの日常をSNSで発信するキャンペーンを行ったところ、話題になるにつれて白人の動物愛護論者から「残酷だ」とSNS上で総攻撃を受けることにもなる。結果として対話そのものが遮断されてしまって、そうした力関係がメディアによっていかようにも左右される危うさを感じながら本書を書いていましたね。

熊谷 増田さんがおっしゃるように、もちろんフェイクニュースもありますけど、そうした感覚の変化はもう少し早くから生じていたのかという問いもありますよね。マイケル・ムーアの監督作品じゃないですが、ある種のドキュメンタリー映画がイデオロギー操作やプロパガンダに近接しているという批判は以前からあったと思いますが、それも9.11以降と言ってよいのか、変化しているのでしょうか。

増田 この時期ですと、デジタル技術の導入という技術決定論的に断絶線を引くことには慎重になりつつも、2000年代をつうじてインターネットがブロードバンド化すると、「セルフィ(自撮り)」が2013年、「ポストトゥルース」が2016年にそれぞれ辞書に掲載されるなど、やはりメディアに対する感性の変化が生じてきたのかと思います。

そうして感覚を共有することの不可能性についていえば、論集のなかで熊谷さんが執筆された論文では、松浦理英子の『犬身』(2004年連載開始、2007年)という文学作品を分析し、「皮膚感覚的快楽」という観点を提出されています。そもそも小説というメディアは基本的に言語によるものですが、それでいて言語以前とみなされることが多い感覚的なものや情動的なものの共有可能性について表現するという、ジレンマのようなものがあるのでしょうか。

熊谷 そうですね。ただ逆に言うと特に現代文学は、そういうジレンマに取り組むことこそが務めとなっているところもあります。その点をどう言語化するか、いわば現実にどう突き当たってそれを考えていくか。それこそ大江の小説などは若干の不透明さを残しつつ、そのわからなさこそが面白いのではないか。また、皮膚による触覚やそれ以外にも嗅覚を取り上げること自体が、現代文学では顕著な流れとしてありますし、視覚化されない「マイナーな」感覚をどう考えるのかという問題は動物に限らないかなとは思います。

わかりやすくいってしまえば、視覚は一方向的であり、見つめ返されることはあっても安全な距離が保たれるのに対し、皮膚感覚は触る者が同時に触られるという双方向性があるとみなされます。もちろん、犬を撫でたときに犬が実際に気持ちよくなっているかはわからないですが、それでも触覚は感覚の共有可能性の問題を論じるにあたって特権的なものになると思いますね。具体的に言えば、SF的にならざるをえないかもしれませんが、本論で扱った松浦作品では房恵という主人公の犬への「変身」をつうじてそうした表現が頻出しますし、その一方で「狼」という動物と対比的に描き出されています。つまり、単純に人間と犬の関係だけではなく、そこに野生動物的な存在が登場することによって、ある種の三角関係としてバランスがとられているんですね。

信岡 見る/見られるという対比はたしかにある種の支配関係になりやすいですが、人間と動物とのつき合い方としては結局のところ、そのほうが圧倒的に多いですよね。接触というのが比較的、対等な関係性だとするにしても、それもペットに限られることがほとんどです。多くの動物については、とにかく自由にしてあげることが正義だというロジックが強く、犬に限っては野生化すると怒られるのですが、他の動物はできるだけ放しておくほうが善いとされがちです。

関連して、野生の動物と「仲良く」できる人はすごい、みたいなイメージや言説が昔からありますよね。少し前ですが1990年代に『野生のティッピ』といって、野生動物とともに育ったことから、象を自分のボーイフレンドだとする女の子の話が流行して、写真集が出たりするほどにもなりました。人間と野生動物がわかりあうというロジックから、今度は自分がどういう人間かを表現することに動物が利用されることにもなる。いずれにせよ、そうしたロジックがいくつか交錯しながら、あらためて対立軸を生むといったように複雑になっていきます。でも、そうこうしているうちに、当の動物はどこにもいなくなっていたりするんですよね。

動物へのいくつかのアプローチ

熊谷 やはり動物や自然という対象を、人間との関係のみで考えることは問題ですし、そもそも本当の「野生」なんて存在しないともいえる。だからといって、生物学や動物行動学などの科学が典拠になるかというと、その関係も難しいところです。それも結局、書いているのは人間なので。

信岡 そうなんですよね。生態学にしても進化論にしても、どこか古い、もしくは大衆化した誤ったイメージのまま語られていたり、研究者でさえも時にそれを鵜呑みにしてしまっている場合もある。だからこそ大衆的な言説の力強さが個人的には怖いなと思っていて、その影響力を分析するためにも、正統な文学からすれば周縁的なテーマを取り扱ってきたというところがあります。

増田 「マルチスピーシーズ」や「モアザンヒューマン」という観点には、単に人類学内部における刷新というだけでなく、そうした文系と理系の対立を乗り越えるといった動機も含まれていたのかと感じます。熊谷さんは逆に、文学の領域からマルチスピーシーズ「物語」に着目するなかで、分野間のちがいなどを感じたりしましたか。

熊谷 動物をめぐる物語や説話が、思考を駆動するある種のエンジンになるという意味では、文学研究と人類学にも共通しているところがあるかと思います。ただ小説の場合はどうしても、そもそもの蓄積として、ジェンダーや人間・動物のヒエラルキーや歴史性みたいなものがありますよね。つまり、過去からの蓄積としてカノンとされる作品があり、男女が描き分けられてきた伝統などについて、もちろん現在であれば、マルチスピーシーズやクィアといった観点からこれまでと異なる読解ができるとは思いますが、そうして蓄積されてきた想像力を単に今の視点から見て「狭い」と批判するだけでは済まされないとも思います。その両方をやっていかなくてはいけないでしょうね。

人類学の場合にも、それぞれの歴史性があるのは当然のことですし、民族誌という積み重ねに固有のタイムスケールがあるのだと思います。ただ、そこから焦点となるのが「今」であるのに対し、文学研究はつねに「過去」と付き合わなければならないということでしょうか。さらにいえば、文学的な価値を生むための需要と供給、欲望、そうした資本主義的な側面も入り込んでくる。私が信岡さんの単著が面白いと思ったのも、動物をめぐる問題がなぜ、このようになってきたのかという歴史が丁寧に論じられているからなんですね。

信岡 やはり19世紀的な発想が消えることは決してなくて、その矛盾や軋轢を調整するために新しいロジックが次々できるけれど、またあらためて矛盾が生じてどんどん積み重なり、最終的には全部が残っているという感じがするんです。ただし、そうした歴史のプロセスが忘れ去られてしまうがために、最終的には「存在の大いなる連鎖」といったような、人間を含めたあらゆる生物のヒエラルキーが存在するという神話が、ある種の普遍的真理として無自覚に受容され続けることにもなりかねない。そうした神話的な発想は商品やイコンとしてパッケージ化され、広告やウェブ上で流通することにもなりやすいですし、それによって私たちの意識にさらに深く埋め込まれて行きます。

エコクリティシズムの文脈でも、たとえばオルタナティヴな声に耳を傾けるという作品は多いですし、それ自体は面白くても、そうしてオルタナティヴを称揚するだけでは結局、「善きもの」として市場の要請から商品化されてしまう。また、動物の権利の問題も、ある種の人種階層的な思想の延長線上にあるような気がするんですよね。つまり、そもそも歴史的にみれば「権利」は貴族から市民に降りてきたもので、男性から女性に、そうして現在になって動物へと降りていくというヒエラルキーがある。そこでは多くの場合に「入れてあげるよ」という論理が働きがちですし、動物や自然に関係する話は、そうしたサイクルを歴史上、何度も何度もくりかえしているような気もしてきます。

菊間 信岡さんのご著書では「擬人化」の問題についても論じられていますね。たとえどれほど動物に寄り添おうとしたとしても、書くのはあくまで人間にならざるをえない。とはいえ、擬人化を人間中心主義として批判するだけでは、今度は動物に対してなにもアプローチできなくなってしまうことにもなりかねない。難しいところですが、どのように考えておられますか。

信岡 そうですね。第一章で扱ったシートンの場合、彼は動物の言葉を人間にもわかるように忠実に「翻訳」しただけだ、というんです。たとえば、ウサギがヒゲをピクピクと動かすだけではその意味やニュアンスはわからないし、結局は擬人化と呼ばれるかもしれないが翻訳行為を介さなければ人間にはわからない。その意味では人間に引きつけるのも仕方がないといったことを、シートンはくりかえし訴えています。また、これは金森修さんのお仕事から学んだことなのですが、人間が「ねだる」と呼ぶような行為を動物がするとして、たとえば、カモメのような鳥がそれを持っていないといえるのかどうか、そもそも人間がもつ「ねだる」という感覚それ自体が動物的なものだと考えることもできるのではないか。そうして「ねだる」に類する心の動きが共通しているとすれば、それが擬人化なのか擬動物化なのか、人間的なのか動物的なのかは判別がつかなくなってくる。つまり、「擬人化」という概念の切り取り方が不安定なものでしかなく、それもまたある種の人間中心主義といえるのかもしれません。

増田 今出てきたシートンについて、私も幼少期に読んでいた記憶があるのですが、彼の名前はアメリカではほとんど知られていないんですね。信岡さんの著作で紹介されていたなかでも、シートンがフランス留学時代に、野犬などの死体を受け取って頻繁に解剖をくりかえし、その捨て場に困ってしまって夜の街を徘徊していた、というエピソードが非常に印象的でした。

信岡 シートンが晩年を過ごしたニューメキシコでは郷土作家として位置付けられることもありますが、まったく有名ではなくて、私の留学時代の指導教員も知らなかったほどです。80年代に伝記が出ていますが、イギリス生まれでカナダに移住し、アメリカで市民権をとったという経歴もあり、晩年はボーイスカウト運動にも関与していたりするのですが、アメリカ文学史的には「忘れられた」マイナー作家で、私が研究を始めた頃は原書を手に入れるのさえ苦労しました。そのシートンが日本で知られるようになったきっかけとして、平岩米吉の存在が大きいのですが、二人とも少し変わった人で…。たとえば平岩は、あれだけ犬を愛しているのに近親交配をくりかえしたり、執拗に解剖して死因を解明しようとしたり、その骨を部屋に飾っていたりと、なんだか好奇心が突き抜けているんですよね。彼ら二人に共通しているのは、野生動物が高尚であって、人間は堕落しているという考えなんです。そこで意気投合したのか、平岩はシートンを動物文学として高く賞賛し、子どもだけでなく、大人にも読み物として推奨し、それが日本で読み続けられるきっかけになったと考えています。

シートンは動物の行動観察を徹底して行っていて、たとえばウサギとフクロウが雪の上に残した痕跡や足跡を辿りながら、何が起きたのか、何を食べて何に食べられたのかといった克明な分析を行っています。動物物語の中では、クマが獲物となる動物をかみ砕いて血がどくどくにじむ感覚が心地よかったというような描写をしたり、忠実だと思っていた牧羊犬が実は羊を殺していたという逸話を紹介したり、普通であれば残酷だと思うところを動物の魅力的な部分として紹介するんですよね。シートンは、ネイティヴ・アメリカンに対する尊敬の念をくりかえし表明してもいます。なぜなら、彼らは動物のことをよくわかっていて、自然の中で生きていくことができる存在であり、シートンはそうした人々を白人よりも高く評価さえするんです。逆にいえば、動物に寄り過ぎてしまって人間、特に白人を悪く描くことにさえなりますし、そこから動物から学ぼうという発想や、白人の少年をインディアンのように育てようという、ボーイスカウトの原型となる教育活動にまで展開していきます。

熊谷 「動物保護」と「人間嫌い」の交錯ですね。19世紀のものになりますが、女性作家の仕事などでも、人間゠男性manを嫌うという観点から動物について書くという事例もあります。ラシルドというフランスの世紀末の女性作家なのですが、「人間゠男たちはよってたかって私を飼いならそうとするが、私こそ、彼らを飼いならそうとしてきた」という言葉を残しています。彼女はまさに獣となって、人間゠男性が構築した秩序を侵犯することを宣言していて、後年ヴィーガンになったり闘牛反対運動をおこなうことを考えると、反人間主義、とりわけマジョリティである男性に対する嫌悪と、動物保護の関係についても掘り下げてみたくなります。

動物としての人間と快楽

信岡 シートンは動物記だけでなく、自分でイラストも描くんですけど、それらはなぜかこちら側を強く眼差している動物が多い。キツネやオオカミでも、身体は横向きになっていても顔は正面を向いて、いわゆる「ガン見」をしている状態です。野生動物写真のセオリーからいえば、動物がこちらを向いているのは良くないとされます。人間がいないところで、こちらはあくまで覗き見ているような感覚が優先されるからです。ただ、そもそも自然を一方的に見ることはあっても、それに見られていると感じることは少ないですよね。それに対してシートンのイラストは、自然に人間の側も「見られている」ということを表現していたのではないかと思います。

増田 写真との比較でいえば、第二章で検討されている星野道夫の場合はいかがでしょうか。

信岡 星野は、あくまでアラスカに行きたいという一心で、結果的に動物写真家を職業にしたと述べています。もちろん、動物にも興味はあったかもしれないですが。たとえば荒野にいるグリズリーが今、何をしていて、そこにアラスカの人々はどのように接触しているのかといったところを見てみたい。それなのに星野や彼の写真について書かれたものを見ていると、生態系の破壊に警鐘を鳴らしてバランスを保持しようとする「エコな」人だったとか、あるいは、ネイティヴ・アメリカンの神話の理解者であるという物語に回収されがちです。生態系破壊の問題への意識は一部あったと思いますが、本当は、狩猟に出かけて何の動物を撃つのかとか、あそこに行けばどんな動物が見られるのかとか、どの季節の動物がおいしいかとか、アラスカに住む人々の生活の一部としての、もっと日常的な動物との付き合い方に彼は惹かれていたんだと思います。実際、いわゆる近代的な自然保護の考え方に興味がないという趣旨のことを一文だけ、書いているところがあるのですが、そうとも言えなくなっていたのが実情だと思うんです。最後はテレビ番組のロケのために、不慣れなロシアの国立公園に行って、クマに襲われて亡くなってしまいます。

増田 野生動物写真から、「自然な」写真を撮るために写真家が邪魔になるのではないかといった問い、さらに当時に登場したばかりのデジタルによる修正可能性をめぐる議論へと展開するところが、写真論としても興味深かったです。

信岡 そもそも「野生動物写真」って変わったメディアなんですよね。まずは狩猟文化がその背景としてあって、それこそ「シューティング」という類似性もありつつ、動物を殺さずして撮影することが「高尚な」ものとして位置付けられさえする。ただ動物であれ自然であれ、いかにして珍しいものを撮影するのかという競争は、19世紀からずっと存在していましたよね。そうした場合、決してドキュメンタリー的とはいえない「ステージド・フォト」も多かったですし、実際にプリントの焼き方やフレームの取り方などの加工もたくさんなされていた。そもそも写真になっている時点で、色の問題であるとか加工しないことの方が難しいですから、そうしてみると写真を加工すべきではないという倫理的な基準ができたのは結構、最近のことだと思うんです。また競争が激化してくると、なかでも自然や動物を被写体にする場合、入ってはいけない場所に入って撮影し、自然に負荷をかけるという問題が生じてくる。これを解決するためにも、撮影した写真をボツにするのではなく、デジタル技術で被写体を消去するという発想が出てきました。

星野の場合は、そうしたデジタル技術に「頼らなかった」という意味で評価されたりもするのですが、これも実のところ、星野自身は気にしていなかったと思います。もちろん、野生動物の写真は大写しにするほど商業的な価値が上がったり、縦か横の構図が求められたり、クロースアップが好まれるけど目線があってはいけないといったセオリーもある。ところが星野の写真では、動物が風景のなかで豆粒ほどのサイズでしか写っていなかったり(笑)、過剰に余白を残したりしたものなど、先のセオリーとしては失敗作ともいえるような写真が彼の写真集には掲載されています。ただ、そうした写真もまた、これも本書で論じたように、「禅」の精神や「エコロジー」の表現であるといった言説に飲み込まれてしまう。非西洋というだけで、実際には全然関係ないと思いますし、それが私は納得いかなくて。むしろ星野は、単にダックスープを食べているおじさんや、アザラシを解体している人の様子が好きだったのだと思う。アザラシにしてもクジラにしても、それを狩猟している日常に喜びがあって、そうした素朴な快楽をどうにか描こうとして星野はエッセイもたくさん書いていますが、それもまたエコロジーの言説に飲み込まれて、ことごとく曲解されていくような体験をしていたのだと思います。

菊間 ハイダ族のトーテムポールをめぐる「文化保全」の話も面白く読みました。それを人類の文化遺産と捉え、モノとして残そうとする西洋的視点に対して、星野は人々が近代に適応していく姿そのものを見ようとしていたという部分です。

信岡 エスキモーやイヌイットと呼ばれる人々も、狩猟に便利であればライフル銃を使いますし、それを伝統的な狩猟のイメージから逸脱してしまうから使うな、というのは「不自然」です。断熱材のある家に住んで、水洗トイレやスノーモービルだって使うわけです。それは生活の営みとしてはごく自然なことですから、そうした姿を偽物だとか堕落だとかいわれる必要もない。星野はそうした人々や、そこに合流していた白人たちとも友だちとして付き合っていたので、その不自然さに気づいていた。ある意味では「素朴」なんですけれど、そうした体験レベルにとどまり続けたのだと思います。

熊谷 『快楽としての動物保護』を読んでいると、星野は人間と動物の関係、アラスカの人々が動物に対してどう振る舞っているのかに興味があったわけで、その意味では「人類学者」のようなところがあったのかと思いました。その動物との関係も、単に人間が動物を認識の対象として「理解」するだけの関係ではなかったのではないか。でもこの星野のシンプルな思いが、本人のあずかり知らぬところに飲み込まれていく様子や文脈を描き出すところがこの本にはあって、それは文学研究としてマラルメや大江健三郎を選ぶというのとは少し異なるところかもしれません。もちろん、彼らのもつコンテクストも重要にはなるのですが。

信岡 私はどうもコンテクストに妙に惹かれてしまって、背景ばかりを調べてしまうところがあり、むしろ逆に、そのための核となるような人物を選んでいるのかもしれません。なぜかわからないけどその時代や社会で流行ってしまうものがつねにあり、それもまた大衆の欲望を体現しているのだと思います。そうした欲望が発生する理由を探ろうと、あらためて作品にアプローチしたりするので、それがカノンとされる人物や作品ではない対象を選んできた理由なのかもしれません。

増田 「快楽」と一口にいっても、当の動物が不在のままに駆動させられる物語的なものから、動物とのあいだで喚起させられる感覚的なものもあれば、さらには人間が動物たちと生活を営むうちに現れ出る快楽や、そうした事例に惹きつけられるという意味でも、それぞれが今後の動物論にとって刺激的な観点となりそうです。

さらにお話を伺いたいところですが、お時間となってしまいました。本日はどうもありがとうございました。(了)

2024年5月某日 神奈川大学・みなとみらいキャンパスにて