ジャック・デリダ その哲学と人生、出来事、ひょっとすると

2024年はジャック・デリダの没後20年にあたる。没後10年のときほどの盛り上がりは見られないものの、今年も多くのイベントや雑誌特集が世界中で組まれることだろう。世界的な知名度のある哲学者であれば誰でも、その死後には「業界」と「産業」が形成されていく。デリダの場合、膨大な講義録が死後に出版されはじめたおかげで、この20年間つねに新たな話題に事欠かなかった。「獣と主権者」、「死刑」、「生死」、「赦し」といったセミネールをもとにしたテーマ群について倦むことなくおしゃべりしてきたのが、哲学者没後の業界の姿だった……と述べたとしても、まったく不当とはいえないだろう。

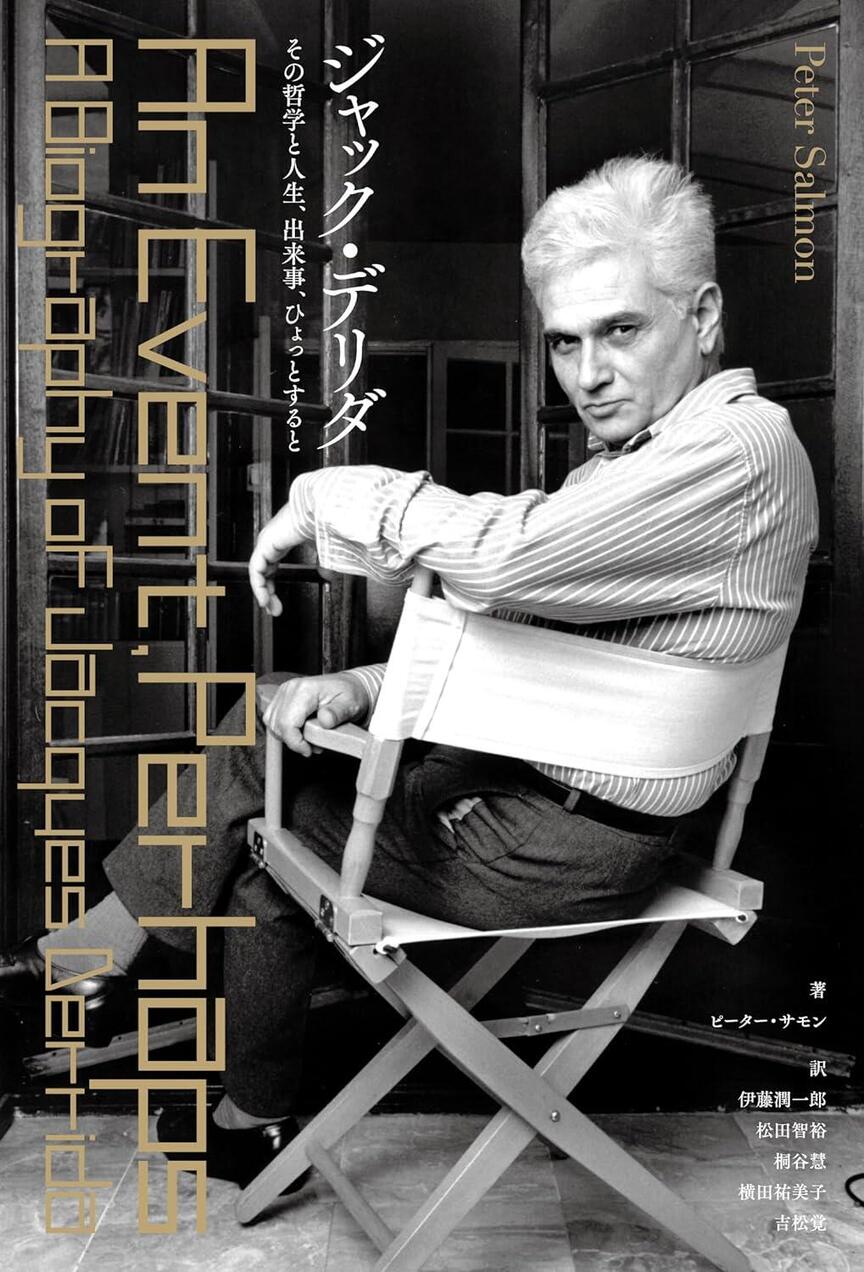

ピーター・サモン『ジャック・デリダ』の特徴は、そのようなデリダ業界の輪の外からあらためて哲学者デリダの姿を描き出した点にある。「二次文献の多くはデリダ的な言葉のごたまぜによってひとり語りをしているにすぎない」、「脱構築の名のもとに、世界中の文学部で多くのゴミが排出されたことは間違いない」といったサモンの語り口は、業界に片足を突っ込んでいる人間にとっても痛快なほど歯切れがよい。

こう書くと、批判ばかりで中身がともなっていないのではないかと疑念をもたれるかもしれないが、目次をご覧いただければわかるように、全11章のうちの第6章までがデリダの初期思想にあてられている。つまり、デリダの名を一躍有名にした『声と現象』『エクリチュールと差異』『グラマトロジーについて』という1967年の三部作までの思想の生成過程と内実が手堅く記述されており、この部分をしっかりと読めば、デリダの発想の要点を折々の人生の出来事とともにきちんと掴むことができるようになっている。舌鋒は鋭くとも、堅実な入門書だといえるだろう。

著者サモンの色がはっきりと表れるのが第7章以降で、エクリチュール・フェミニンやポップ・カルチャーとの関係、とりわけマーク・フィッシャーを経由して音楽ジャンルとなった「憑在論」などが、テンポよく語られていく。ポール・ド・マンについてはいささか偏った書きぶりとなっているものの、晩年の宗教論まで一気に駆け抜けて、デリダの生涯と思想の重要なポイントがおさえられている。ところどころでジョイスの言葉がアクセントになっているところや、昨今のポスト・トゥルースをめぐるデリダへのいわれなき非難への反論など、伝記+入門書という枠組みを超えた論点がちりばめられているのも見逃せない。

いまやデリダについてのアカデミックな研究論文や研究書は世界中で毎年無数に出版されており、すべてに目を通すことなど到底かなわないほど活況を呈しているが、そうであればこそサモンの本は論文の寄せ集めではない一冊の本の魅力にあらためて気づかせてくれる。「私はいまだに美しい書物を愛し、信じています」。本書は、エピグラフに置かれたデリダのこの言葉どおりの書物だといえるだろう。

(伊藤潤一郎)