パゾリーニ生誕100周年のイタリア 「すべては聖なるもの(Tutto È Santo)」展を中心に

はじめに

2022年はイタリアの映画監督、ピエル・パオロ・パゾリーニの生誕100周年だった。それを記念して日本では、本邦初公開作品を含むレトロスペクティヴ「ようこそ、はじめてのパゾリーニ体験へ」が企画され、四方田犬彦の1000ページ超に及ぶ大著『パゾリーニ』が上梓されるなど、大きな盛り上がりを見せたことは記憶に新しい*1。

*1 四方田犬彦『パゾリーニ』、作品社、2022年。

イタリアになると、その熱狂ぶりは日本以上で、各都市で多くの特集が組まれた。カザルサでは日記『赤のノート』が公開され、ローマでは大小合わせ30を超えるイベントが執り行われた*2。さらにボローニャでは、4K修復された作品の野外上映をはじめとして、パゾリーニが20代に寄稿した雑誌(『イル・セタッチョ』等)の展示や、100周年を記念した特別展覧会などが催された(図1)*3。2022年のイタリアはかくして、右を見てもパゾリーニ、左を見てもパゾリーニと、パゾリーニの独壇場だったと言って良い。「Pasolini100+(都市名)」と検索すれば、必ずなんらかのパゾリーニ関連の特集がヒットする、入れ食い状態であった。

*2 “Appuntamenti Passati,” PPP100- Pasolini Roma, Roma Culture, data dell'ultimo accesso 23/1/2024, https://culture.roma.it/pasolini100roma/

*3 アルキジッナージオ図書館のデーターベースでも閲覧可能。

”Pasolini’42,” Biblioteca Digitale dell’Archiginnasio Archiweb, data dell'ultimo accesso 23/1/2024, http://badigit.comune.bologna.it/mostre/pasolini42/index.html

図1 ボローニャの展覧会『ピエロ・パオロ・パゾリーニ 図像的閃き(Pier Paolo Pasolini Folgorazioni Figurative)』の入り口

図1 ボローニャの展覧会『ピエロ・パオロ・パゾリーニ 図像的閃き(Pier Paolo Pasolini Folgorazioni Figurative)』の入り口

同じ1922年生まれの監督では、フランチェスコ・ロージ、ダミアーノ・ダミアーニ、カルロ・リッツァーニがいるが、彼らと比べても、パゾリーニの愛され方は際立っている。映画、小説、戯曲、評論とマルチに活躍したパゾリーニは、もちろん、他を圧倒する歴史的・美学的重要性があるのは間違いないが、それ以上に、彼の人懐っこい人柄もこの盛り上がりに寄与したように思われる。『愛の集会』でパゾリーニはイタリアの老若男女に「性」に対する価値観を尋ね回り、『アフリカのオレステイアのための覚書』で自身の映画について黒人学生と討議した。辛抱強く他者との対話を求めたパゾリーニには、どこか人間臭い魅力があり、そうしたひたむきな性格が、人々を惹きつけてやまないのだろう。つくづくそう考えさせられた生誕100周年であった。

本稿は、ローマで開催された展覧会「すべては聖なるもの(Tutto È Santo)」のレポートである。『王女メディア』の賢者ケイローンの台詞から引用された「すべては聖なるもの」は、パゾリーニらしさを凝縮した言葉である。「理性的で非宗教的なブルジョワ世界の英雄たちと対立する」この言葉は「アルカイックで宗教的なプロレタリアの世界の神秘的な聖性を想起させる」*4。展覧会のキュレーターがそう述べる通り、パゾリーニには、貧しい農民の世界に聖性が宿るという確信があった。『アッカトーネ』や『マンマ・ローマ』で描かれたように、パゾリーニにとって聖性とは、ブルジョワの専売特許ではなく、プロレタリアの世界、日常の世俗性にこそ顕現しうるものだった。

*4 “Pier Paolo Pasolini. Tutto è Santo – Il Corpo Veggente,” Barberini Gallerie Corsini Nazionali, data dell'ultimo acesso 23/1/2024, https://www.barberinicorsini.org/evento/pier-paolo-pasolini-tutto-e-santo-il-corpo-veggente/

「すべては聖なるもの」展は、ローマの3つの美術館(エスポジツィオーニ宮殿、イタリア国立21世紀美術館、バルベリーニ美術館)で同時期に開催された。これら美術館は別々のテーマ「詩的身体(Il Corpo Poetico)」、「政治的身体(Il Corpo Politico)」、「幻視的身体(Il Corpo Veggente)」に分かれており、各々が独自の観点からパゾリーニにアプローチしている。1人の作家のために、市内の主要美術館が同時期にスペースを割いた。この点に鑑みても、「すべては聖なるもの」展が、ローマ渾身の企画だったことは想像に難くない。そこで以下では、各展覧会の概要を共有しつつ、それに筆者なりのコメントを加えた形で記述していきたい。映画大国イタリアの魅力に迫る、ささやかな報告となれば幸いである。

1. 詩的身体

はじめに紹介するのは、エスポジツィオーニ宮殿で開催された「詩的身体」である(会期:2022年10月19日〜2023年2月26日)。会場は6つのセクション「顔」「嘲笑」「女性」「衣装」「声」「試合」に分かれている。いずれのセクションも、当時の資料からパゾリーニを整理した王道の展覧会である。ダニーロ・ドナーティとピエトロ・トージが映画のために制作した「衣装」から、母スザンナ・パゾリーニやラウラ・ベッティとの関係に焦点を当てた「女性」、パゾリーニ組とベルトルッチ組で対決したサッカーの「試合」まで、パゾリーニを語る上で欠かせない展示に溢れている(図2)。

図2 ダニーロ・ドナーティによる『奇跡の丘』の衣装

図2 ダニーロ・ドナーティによる『奇跡の丘』の衣装

セクション毎に検証する紙幅はないため、以下では、「嘲笑」に絞って解説したい。「嘲笑」は最も危うげなセクションであり、パゾリーニのセクシュアリティを巡る言説が集められている。まず目を引くのは、彼のセクシュアリティを揶揄する新聞・雑誌・風刺画である。「パゾリーニのような方向け」と書かれた男性の尻型湯たんぽの風刺画、「パゾリーニは本能レベルで精神異常者であり、性的倒錯者であり、まぎれもないホモ愛好家」*5 と綴る犯罪医学者アルド・セメラリの『精神医学ノート』など、いまでは信じがたい資料が、来場者をヒヤリとさせる。

*5 Aldo Semerari, “Note Psichiatriche,” Stampa Medica Internazionale, 21 Gennaio, 1962.

他方で、そうした「ヘイト」を逆撫でるパゾリーニの戦略も紹介されている。『王女メディア』の撮影後、パゾリーニは公衆の前で、親友のマリア・カラスとのキスを披露した(図3)。クィア戦略として、これは、非常に繊細な意味を持つ。ゲイ男性がヘテロ女性とキスすることは、対内的には、プラトニックな友情の確認であると同時に、対外的には男女の模倣を通じ、異性愛規範を外部から「嘲笑」し返すパフォーマンスである。だが、パゾリーニの撹乱とは裏腹に、『ロ・スペッキオ』紙は、「PPP[パゾリーニの略称]が王女メディアを口説き落とした」*6 と、2人のキスを字義通りに解釈した。皮肉なことに新聞は、彼の冗談半分の行為を分節化し切れなかったのである*7 。パゾリーニは言う。

どんな時であれ身体は革命的である。それはコード化できないものを表すからだ。もしその身体が「生きるに値しない人生」(黒人、サルデーニャ人、ジプシー、ユダヤ人、倒錯者、惨めな人)を生きるならば、それは紛れもなく革命的である*8

図3『ロ・スペッキオ』紙の写真

図3『ロ・スペッキオ』紙の写真

*6 Adriano Baracco, “PPP ha rovinato Medea,” Lo Specchio, 18 Gennaio, 1970, p.35.

*7 『コリエーレ・デラ・セーラ』紙もパゾリーニとカラスのアルゼンチン旅行を取り上げ、2人は結婚間近だと報じた。Corriere della Sera, “Maria Callas-Pasolini nozze in Argentina?,” 11 Marzo, 1970. なお残酷なことに、カラス自身は「パゾリーニの同性愛を治療できる」と思い込んでいた。Candida Morvillo, “Piero Paolo Pasolini e Maria Callas, storia di un amore impossibile,” Io Donna, 25 Ottobre, 2015.

*8 Tommaso Anzoino, Pasolini (Firenze: La Nuova Italia, 1971), pp.1-13.

「倒錯者」だったパゾリーニは、嘲笑に晒されながらも、コード化され得ない自身を見せつけることで、イタリア社会の革命児たろうとした。展覧会のカタログで「パゾリーニは、文学史という口当たりの良い抽象領域に追いやるには、まだあまりに生きていて、あまりに居心地が悪く、あまりにリアルな作家なのだ」*9 と述べられる通り、パゾリーニとその展示資料が、いまなお、その肉感を我々に訴えかけてくるのは、気のせいではないだろう。セットの写真、ボロボロの映画衣装、監督による手書きの脚本。これらはパゾリーニが「かつてそこにいた」という事実を突きつける。凄惨な殺され方を知る者からすれば、殺人事件の証拠を眺めている感覚に陥るかもしれない。

*9 Giuseppe Garrera, Cesare Pietroiusti, Clara Tosi Pamphili, “Il corpo poetico,” in Pier Paolo Pasolini Tutto È Santo: Il Corpo Poetico, a cura di Giuseppe Garrera, Cesare Pietroiusti, Clara Tosi Pamphili (Milano: 5 Continents, 2022), p.15.

もちろん、我々は本当のパゾリーニを知らない。展示資料から感じられる肉感など、せいぜい「作家のロマン主義的アウラに過ぎない」と反論することは可能である。だが、異端者として生きたパゾリーニは、抽象的な作者概念に消えてしまうどころか、むしろ作者の実存を強化しているように思われる。

パゾリーニが作者の存在を強調するのは、ポスト構造主義的な作者への方法論、とりわけバルトの「作者の死」への反論である。パゾリーニ作品の総体は、彼を軸としたマクロ構造として理解されるべきである。作品は、作者の「天動説的」な視点を押し付けるのではなく、作者のパフォーマンスの創造に参加することを観客に要求する*10。

パゾリーニ研究者のジャン・マリア・

*10 Gian Maria Annovi, Pier Paolo Pasolini: Performing Authorship (New York: Columbia University Press, 2017), p.7.

*11 岡田温司も、パゾリーニ研究者のカルラ・ベネデッティによる著書『作者の長い影-抹消された像の探求』を引用しつつ、バルトの「作者の死」に収まらない作者のあり方を論じている。岡田温司『イタリア現代思想への招待』講談社、2008年、193-197頁。

*12 ロラン・バルト『テクストの快楽』平崎浩平訳、みすず書房、1977年、52頁。

パゾリーニはイタリア社会に拡散し、現在に至るまで我々をパフォーマティヴに挑発し続ける。彼の身体は肌理となって生き残り、生前はおろか死後すらも、我々の思考に問いかける。そして次節で確認するように、それは、後世の芸術家にも深い痕跡を残すことになった。

2. 政治的身体

次に紹介するのは、イタリア国立21世紀美術館で開催された「政治的身体」である(会期:2022年12月16日〜2023年3月28日)。この展覧会の特徴は、パゾリーニに影響を受けた作品を多く展示している点である。パゾリーニが死の直前まで乗っていたアルファロメオのレプリカ(エリザベッタ・べナッシ)に始まり、『テオレマ』の登場人物全員を1人で再現したビデオI Must Go. Tomorrw(ミン・ウォン)、『愛の集会』をもじった『愛のない集会』と呼ばれる恋愛リアリティ番組(フランチェスコ・ヴィッツォーリ)まで、ハイ/ローの垣根を超えて、パゾリーニとの対話を試みた作品が並べられている(図4)。

図4 エリザベッタ・ベナッシによるアルファ・ロメオのレプリカ

図4 エリザベッタ・ベナッシによるアルファ・ロメオのレプリカ

(作品名:Alfa Romeo GT Veloce 1975-2007)

中でもパゾリーニと関連が深いのは、大学時代からの友人であったファビオ・マウリである。1970年代、「鉛の時代」と呼ばれる政治的不安定のイタリアで、2人はファシズムの再来を危惧する作品を発表した。パゾリーニは『ソドムの市』で、サドの倒錯的世界をファシズム末期のイタリアに置き換えて描き、未完の小説『石油』で、多国籍石油企業ENIの後継者エウジェニオ・チェフェスとネオ・ファシストの蜜月を告発した。

一方のマウリは、インスタレーション《オスクラメント》を製作した。これはローマの3箇所(カンナヴィエッロ・ギャラリー、サン・アポストリ広場、写真家エリザベッタ・カタラーノのスタジオ)を会場に用いた大作である。監督ミクロシュ・ヤンチョーの胴体に彼の映画を投影した《知的》、暗部屋に俳優と蝋人形を配置した《歴史》、政治家の写真で覆ったステンドグラスや、来場者に振る舞う「戦争コーヒー」等を展示した《終焉》の3作を通じ、マウリは世界大戦と「鉛の時代」、死の雰囲気を表現しようとした。なお「政治的身体」で展示されたのは《歴史》の一部である。ここでは、黒い軍服を着た蝋人形がテーブルを囲み、座席中央にはムッソリーニが鎮座している(図5)。

図5 ファビオ・マウリによる《歴史》

図5 ファビオ・マウリによる《歴史》

(『政治的身体』より)

そして1975年3月31日、ボローニャの美術館で、2人は共同で作品を発表した。《知的》の続編として、マウリは『奇跡の丘』をパゾリーニの胴体に投影した。暗闇で観客が見つめるなか、白シャツを着たパゾリーニは椅子に固定され、自らの映画が身体に走るのをマゾヒスティックに耐えた(図6)。パゾリーニが礫死体で発見される8ヶ月前の出来事だった事実を踏まえれば、このパゾリーニ版《知的》は、当時のきな臭さを予期した作品だと言えるかもしれない。パゾリーニの身体をスクリーンに見立て、キリストの受難を上映すること。「スキャンダラスな思想のために迫害された革命家」*13 であるパゾリーニとキリストを重ね合わせ、「鉛の時代」のイタリアをかつてのエルサレムのように観想させること。マウリの予感は恐ろしいほど的中し、結果的にパゾリーニは、キリストと同様の運命を辿ることになった。

図6 ファビオ・マウリによるパゾリーニ版《知的》の再現

図6 ファビオ・マウリによるパゾリーニ版《知的》の再現

(『詩的身体』より)

*13 Annovi, op.cit., p.187.

さて、ここまでパゾリーニとマウリの関連を確認してきたが、パゾリーニの身体を「素材」に用いた作品は、何もマウリに限った話ではない。数え上げればキリがないが、例えば、写真家のディーノ・ペドリアーリは、部屋で仕事をするパゾリーニのヌード写真を撮影し、アニエス・ヴァルダは、ニューヨーク滞在中のパゾリーニにインタビューをした。さらにパゾリーニ自身は直接登場しないものの、エリザベッタ・ベナッシはビデオ作品Timecodeで、パゾリーニに扮した役者に『マンマ・ローマ』のバイクシーンを再演させ、モロッコの監督ダウード・アウラード・シアドもまた、映画Waiting for Pasoliniにて、『アポロンの地獄』に自己出演したパゾリーニと同じ格好を登場人物に施した。マウリに限らず、かくしてパゾリーニは、多くの芸術家たちに参照点を提供した。パゾリーニの身体は、後世の芸術家たちが己の作品と向き合うための「キャンバス」となり続けたのである。

では、当のパゾリーニ自身は、映画を作るにあたり、いかなる参照点に依拠していたのか。次節では、絵画、特に《ラス・メニーナス》との関連からパゾリーニを考えたい。

3. 予言的身体

最後に紹介するのは、バルベリーニ美術館の「予言的身体」である(会期:2022年10月28日〜2023年2月12日)。展覧会は主に6つのセクションで構成される。どのセクションも、身体に関連するタイトルが付され(「イメージの仮想的身体」、「エピファニアックな身体」、「スキャンダルの身体」、「喪の身体」、「大衆の身体」、「主体の身体」)、バルベリーニ美術館所蔵の絵画(と彫刻)、およびイタリア国内外の美術館から選ばれた資料が展示されている。

この展覧会の特徴は、絵画とパゾリーニの映画が「モンタージュ的に」配置されている点である。『デカメロン』のラストとジョヴァンニ・バロンツィオの《キリストの受難の歴史》、あるいは、リコッタチーズを貪る『ラ・リコッタ』のストラッチとヴィンチェンツォ・カンピの《リコッタを食べる人》といった具合に、映画と絵画が並置され、来場者はそれらを交互に見つめるように求められる。『ラ・リコッタ』の活人画のシークエンスを撮る際、ジュリアーノ・ブリガンティの著書『イタリアのマニエラ』を現場に持ち込んでいたパゾリーニである。「絵画のように」映画を撮ることは、監督お決まりの手法であり、それを辿り直す作業が、本展覧会の目的の1つだったと考えられる。

やはり紙面に限界があるため、以下では、「主体の身体」を中心に解説したい。このセクションでは、パゾリーニが絵画と映画を通じ、自己=作者の表象にどのようにアプローチしていたかが紹介される。もともと画家を志望していたパゾリーニは、美術史家のロベルト・ロンギの講義に触発され、カラヴァッジョの《ナルキッソス》風のドローイングや、水彩や油絵の自画像を描いている(図7)。この自己=作者の問題は映画にも引き継がれ、パゾリーニは『カンタベリー物語』でチョーサー役、『デカメロン』ではジョット役として自己出演するなど、絵画と映画両方で、「作者自身の表象」に関心を寄せていた。

図7 パゾリーニによる自画像

図7 パゾリーニによる自画像

(『ピエロ・パオロ・パゾリーニ 図像的閃き』より)

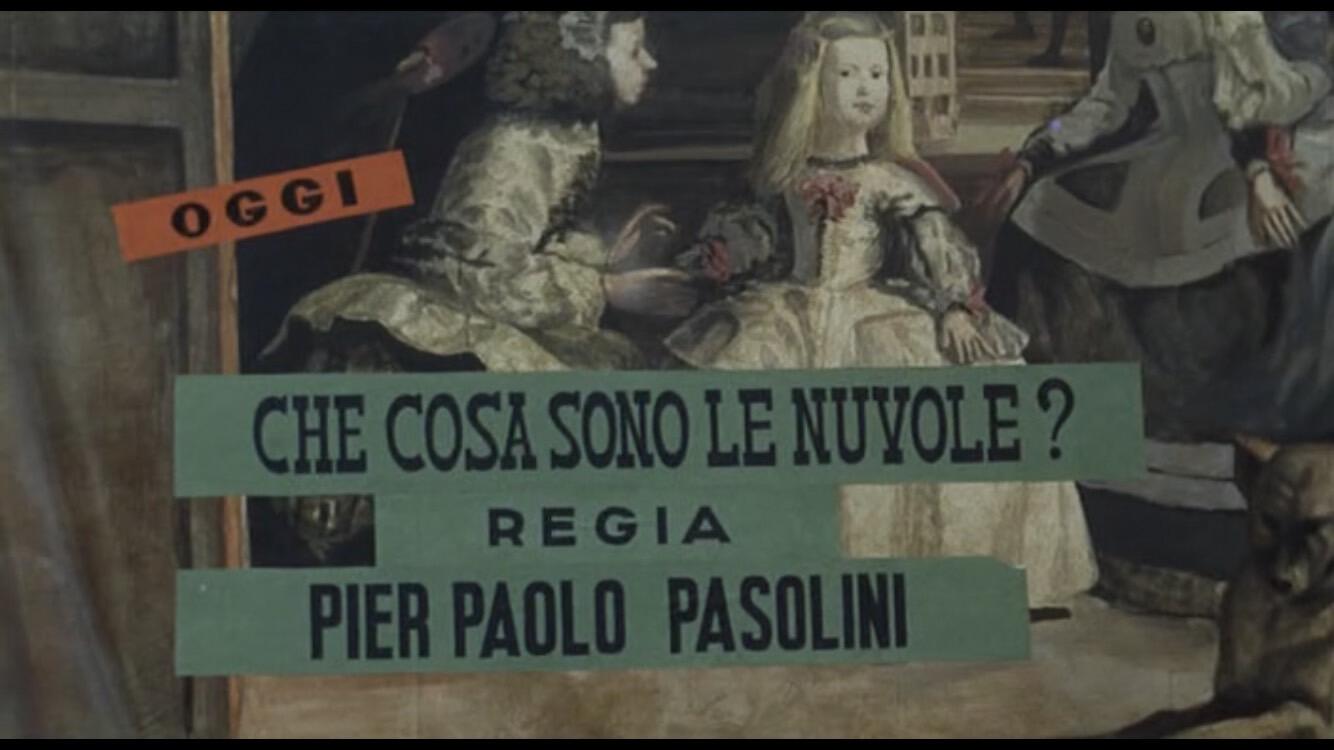

中でも特にパゾリーニを惹きつけたのは、ベラスケスの《ラス・メニーナス》である。『オセロ』の人形劇を描いた短編『雲とは何か』で、パゾリーニは、《ラス・メニーナス》を芝居看板に引用した(図8)。この映画はとある人形劇の様子を、観客側、人形側、人形使いの3視点から描いたメタ演劇的な作品である。ニネット・ダヴォリ演じるオセロ役の人形は、自己の存在に疑問を持ち始め、高次の存在である人形使いに相談する。だが舞台を滞りなく進行させたい人形使いは、人形をうまく言いくるめる。場面はやがてイアーゴの奸計に移る。イアーゴに唆されたオセロは、怒りに身を任せデスデモーナの首を絞める。あまりの暴力性にショックを受けた観客たちは、舞台で乱闘を繰り広げる。

図8 『雲とは何か』の冒頭、《ラス・メニーナス》が引用される

図8 『雲とは何か』の冒頭、《ラス・メニーナス》が引用される

観客、描かれた対象、作者、この3つのレベルの融合は*14、当然ながら《ラス・メニーナス》の主題でもある。『言葉と物』でフーコーは、実際の観客、鏡の奥に映る国王夫妻、作者ベラスケスの位置が、同じキャンバス手前の位置に収斂することを論じた。『言葉と物』のイタリア語版は1967年に出版されており、『雲とは何か』公開の1年前に当たる。おそらくパゾリーニはこの哲学者の著書を読んでいたのだろう。「何よりも《ラス・メニーナス》はそれを配置した作者の視線という、必然的に見えない点を暗示する作者の自画像である」*15とアッノービが指摘する通り、作品の中に作者自身を組み込むこの「ベラスケス効果」は、監督のオブセッションとなり、戯曲『カルデロン』や先述の《知的》でも再演された。

作者が作品の裏に隠れるのではなく、観客の前に出てきて対話する。パゾリーニが考えるこの作者の理想像は、絵画から出発し、映画、戯曲、インスタレーションへと至るパゾリーニの「詩学」全体を貫くことになった。

*14 四方田、op.cit., 448-454頁。

*15 Annovi, op.cit., p.27

*

本稿では、パゾリーニ生誕100周年を記念した3つの展覧会を紹介してきた。いずれの展覧会でも「身体」の文字が冠される通り、そこでは、パゾリーニの実体的・物質的側面が問題関心となっていた。「詩的身体」ではパフォーマティヴな実存として、「政治的身体」では後世の芸術家の参照項として、「予言的身体」では作品に対する作者の位置として、作家の身体が捉えられていた。繰り返すが、これはよくある「作者の死」でもなければ、括弧付きの抽象概念でもない。パゾリーニが我々に思い起こさせるのは、作者も鑑賞者と同様、血肉を備えた生身の存在だという、シンプルながらも力強い事実なのである。

*本研究ノートはJST次世代研究者挑戦的プログラム(JPM-JSP2110)の支援を受けたものです。