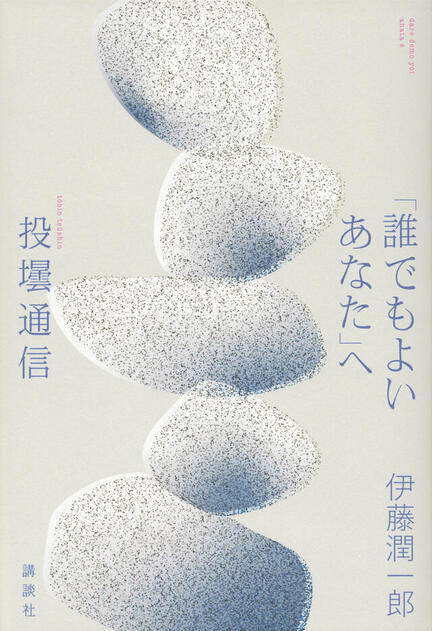

「誰でもよいあなた」へ 投壜通信

壜のなかに収められた誰かの⼿紙を岸辺で拾うとき、私たちはその⼿紙を、私に宛てられたものとして読む。そのとき、この⼿紙の⾔葉は、「誰でもよい誰か」ではなく、「誰でもよいあなた」へと、届けられている。

本書にて、著者は、パウル・ツェランやオシップ・マンデリシュタームら、20 世紀の詩⼈たちが語った「投壜通信」のモティーフを、著者のいう、「不定の⼆⼈称」を体現するものとして捉える。不定の⼆⼈称の⾔葉は、通常の⼆⼈称のように、「私」と「あなた」のあいだの特定の関係を前提せず、しかしそれでもなお、「あなた」へと宛てられた⾔葉である。本書は、不定の⼆⼈称としての投壜通信を導きの⽷として、思想家や⽂学者の⾔葉を辿り直すものである。

たとえば、ポール・リクールが弟⼦の著作について告げた、「庭を⽋いた⾔葉」。「⾚」や「緑」といった⾊名が覆い隠してきた、「私にとっての」⾊彩の描写。⽯原吉郎がシベリア抑留のさなかに経験したとされる失語。宇佐美りんが描く「うーちゃん」にとっての「かか」と、その独特の語りとしての「かか弁」。これらは、いつ誰に届けられるかわからぬが、しかしいつの⽇か「あなた」へと届けられるものとして、⼀縷の望みを託される⾔葉たちであった。

こうした投壜通信の⾔葉たちは、記憶のなかに沈澱しながら、あるときふとした拍⼦に想起される。著者の⾔葉によれば、それは時間をかけて「発酵」する。発酵の過程をとおして、⾔葉はそれが有する余⽩に、「私にとっての」意味を醸成していくのだ。それゆえ投壜通信の⾔葉は、たとえばSNSを通じて投げられるような、「誰でもよい誰か」への⾔葉と、その短期的な消費のサイクルの外部にある。

本書の魅⼒は、こうした「私にとっての」意味が⽴ち現れる瞬間を、著者⾃⾝の⽇常の経験と、その⾝体を出発点として、語り起こしていることである。たとえば、著者⾃⾝の趣味が「本を買うこと」だという気づきは、⾝の回りのいかなる書類をも捨てまいとした、ジャック・デリダにおけるアーカイヴへの衝動を読み解くための端緒となる。「私にとっての」意味は、この単独の「私」の⽣をとおして醸成することを、著者は⾝をもって⾔祝ぐ。

芸術作品であれ、学術的な論⽂であれ、個としての⾃⼰から何かを投げかける者にとって、それがはたして誰かに届くのだろうかという不安は、その創作や著述のさなかに、絶えずつきまとうのではないだろうか──少なくとも、本稿の筆者にとってはそうである。しかし、ある瞬間に、それは「きっと届くだろう」という信念をもってして投げないことには、どんな⾔葉も作品も、誰かに届くことはない。「壜を投げること」に勤しむあらゆるひとにとって、本書は──ひとつの投壜通信として──、その営みを後押しするだろう。

(折居耕拓)