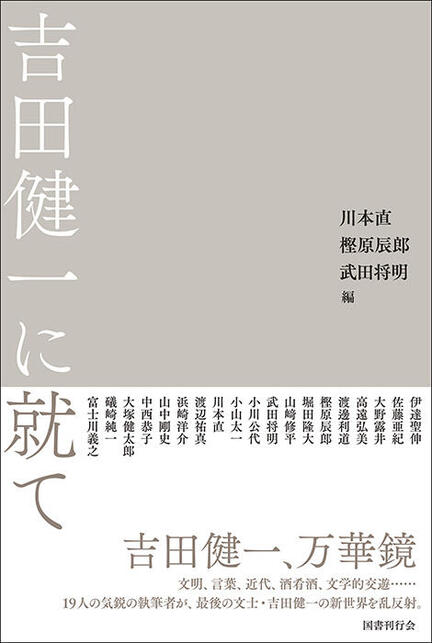

吉田健一に就て

吉田健一は息の長い作家だ。まずそのいつ果てるともしれぬ文章は作家活動のなかで次第に過激化し、亡くなる前年に刊行された『時間』(1976)のように老成とはおよそ異質な「晩年のスタイル」が生まれた。さらには『英国の文学』(初版1949)から上述の『時間』、『思ひ出すままに』(1977)に至るまで、評論・エッセイ・翻訳・小説を連綿と書き続け、これも川が下流に行くほど広く豊かなるように徐々に執筆量が増え、あたかもすべての著作がひとつの終わりなきテクストをなすかに見える。そして1977年に没してもうすぐ半世紀になろうというのに、講談社文芸文庫をはじめ各種文庫に吉田健一の著作は収められ、近年もしばしばその大河的テクストの一部が再刊されている。吉田健一は評論家でもあり翻訳家でもあり小説家でもあるわけだが、むしろそうした切り分け方を擦り抜けるような無二の個性をもっていて、その全体像を把握するのはおよそ不可能に近い。だからこそいまだに生きた作家として読まれているのだろう。

あえて吉田健一を戦後の文人的評論家の枠から見てみると、英文学者であれば中野好夫や福田恆存も評論家として活動した。彼らの著作もいまだ読むに堪えるのは言うまでもないし彼らに関する研究書も岡村俊明『中野好夫論 「全き人」の全仕事をめぐって』(法政大学出版局、2023)や浜崎洋介『福田恆存 思想の〈かたち〉』など出ているけれども、吉田健一のような捉え難さと生々しさは感じられない。もっともその妙な生々しさを胡散臭さと見做し、思想的な旗幟が不鮮明なところに(中野も福田も、まったく異なる旗ではあるが旗幟鮮明だ)不満をもつ読者もいるだろう。私自身は長いあいだ、『英国の文学』や『ヨオロツパの世紀末』(1970)で十八世紀の英国を礼賛し十九世紀に辛辣な吉田健一に対し、英文学研究では辺境に追いやられている十八世紀研究者の一人として敬意を抱きつつも、その奇を衒ったような断言や晦渋さに酔うかのごとき晩年の文体に反撥も抱いていた。

ところが、2018年ごろ評論家の川本直さんから吉田健一について本を出すので何か書くように頼まれると、川本さんの押しの強さに呑まれてうっかり引き受けてしまい、「吉田健一と『英国』の文学」という一文をものした。この拙文を含む『吉田健一ふたたび』(冨山房インターナショナル、2019)という論集は川本さんと樫原辰郎さんが編集したもので、吉田健一の評論・エッセイ・翻訳・小説のすべてを俯瞰し伝記的な章も備え、二十一世紀に吉田健一を読み直すに当たってこれだけあれば十分だと思われた。私自身上記の文章で吉田健一の英国観についての神話(吉田健一は英国を実地に知っていたので、良くも悪くも近代日本文学において特異な地位を占めることになったという見方)を解体したつもりになり、もはや吉田健一について書くことはないと思っていた。

なので『吉田健一ふたたび』刊行後息つく間もなく川本さんから連絡があり、今度はさらに充実した吉田健一の論集を刊行するので一章の執筆と編集の助力を頼みたいと言われたとき、瞬時に断ろうと決めた。それなのにまたしても川本さんの熱気に圧倒されたのか魔が刺したのか知らないが、気がついたらこの仕事を引き受けてしまっていた。だから私にとって本書『吉田健一に就て』こそ「吉田健一ふたたび」だといえる。もっとも編集については川本さんと樫原さん、さらに国書刊行会の礒崎純一さんがしっかりやってくださったので、私の出る幕はほとんどなかった。そこで自分でも少しは貢献できそうな吉田健一の英文学関係の著作、特に『英国の文学』(1949)と『英国の近代文学』(1959)に的を絞って〈芸術家としての批評家〉(オスカー・ワイルド)たる吉田の誕生を辿り直す論考の執筆に専念した。『吉田健一ふたたび』では吉田健一をめぐる神話を相手にした私だが、今回はそのような回り道をせず吉田健一のテクストに真摯に向き合うことを心がけた。

実はこのテクストに向き合う姿勢は本書のすべての章に貫かれている。劇団あはひの主宰者である大塚健太郎による戯曲「ソネット」も本書に収められているが、ここでもシェイクスピアのソネット集のあまりに有名な翻訳を含む吉田のテクストからの様々な残響を聞き取ることができる。結果として、個々の文章の読み応えという点で『吉田健一ふたたび』をはるかに凌ぐ文集が完成した。「論集」ではなく「文集」と記したのは、ジャンル横断的な吉田健一の文業にも似て本書に収められたテクストは評論とエッセイとフィクションのいずれに属すのか不明な、それだけに「文」としての味わいに富むものが多数含まれているためだ。

目次は国書刊行会のウェブサイトにあるので、そちらをご参照いただきたい。ランダムに内容の一部を紹介しておくと(いずれも副題は省略する)、富士川義之の「回想の中の吉田健一」は、『新=東西文学論』という吉田へのオマージュと思しき著作もあり、吉田健一を長年論じてきた英文学者/評論家ならではの、伝記的な背景を辿りながら吉田の心に根づいていた原風景を描出し、彼の時間論の本質を柔らかに解きほぐした名文章。小川公代「吉田健一と『社交』」では、『ケアの倫理とエンパワメント』(講談社、2021)の著者らしい視点で、吉田健一が個人主義からいかに逸脱し「多孔的な自己」同志の交流をめざしたかが述べられる。小山太一の「大海蛇のうねり」は、ふと人外へと踏み出してしまう吉田健一の想像力を吉田顔負けの息の長い文体で見事に捉え直す。川本直「小説家としての吉田健一」は、いつの間にか『ジュリアン・バトラーの真実の生涯』(河出書房、2021)という傑作フィクションを上梓していた川本が小説家としての吉田健一と一対一の大勝負を演じた雄篇。大野露井「Queerly Native」は、いわゆるバイリンガルとして育ち海外の大学に進学しながら、あえて日本語での執筆を選んだ点で吉田と重なる背景をもつ大野による、一般的な読者の盲点を衝くような吉田論。伊達聖伸「宗教と世俗の歴史から見た人新世の吉田健一」は、このいささか詰め込みすぎなタイトルに見合った重厚な論考であり、全集にも入っていない文章を発掘して吉田健一と宗教という新しいテーマを摘出し、さらには人新世を生きる私たちの読むべき作家としての吉田像まで提起している。そして佐藤亜紀「ヨオロッパの世紀末」は、筆者自身の精神的な遍歴を語りながら吉田健一を「エキセントリック」ではない「セントリック」な作家と位置づけることで、これまた吉田のアクチュアリティを摑み取っている。これでもほんの一部の紹介にすぎないが、興味のある方はぜひ手に取っていただきたい。

本書の文章を執筆中、私は『英国の近代文学』を再読しながら吉田健一の「近代」と「近代文学」について考えさせられた(なお、本書に収められた渡邊利道「吉田健一と近代」という評論は大変優れている──拙論を書いた後で拝読したので、残念ながら参照できなかったが)。それはもちろん、戦後知識人に称揚された個人主義的な近代からおよそかけ離れたものであるが、現在一般に信じられているモダニズムの定義とも完全に異質である。なにしろ彼はオスカー・ワイルドこそ英国の近代文学の起源だと述べ、ジョイスは「悲しむべき錯覚」によって近代文学以前にとどまっていると断じるのだ。この奇妙なアナクロニズムと軽さへの志向。吉田にあってはモダンとポストモダンに区別はない。これは実践としてのポストモダンの不可能性を暗示すると同時に、モダンがすでに近代的な諸概念を解体しはじめていることも示唆する。そしてこうした独自の近代観ないし時代認識が、結果として現代の思想的・文学的課題と共鳴していることも本書を読むと確認できる。すでに紹介文で触れたように、「多孔的な自己」や「人新世」といった言葉で吉田健一を論じることは十分に可能なのだ。

しかしながらここで時代が吉田健一に追いついたというのは、それ自体が度し難い近代主義で不適切である。むしろ存在と虚無、生と死のあわいにあり続ける人間の宿命を従容として受け入れたものの発する人外にも似た声がいつしか永遠に近い波形をもつ残響となり、時代を経るにつれてその響きのある部分がかえってよく聞こえるようになったのだろう。それはもちろん、吉田健一の異様な──ほとんど有機物と無機物の境界にある──息の長さと無縁ではない。

そして本書の「あとがき」にも書いたように、私は本書の一章を執筆しまた本書を一読者として味わったあとで、吉田健一との付き合いに人間的/動物的な時間の範疇での「終わり」などないことを実感している。その息の長さに倣うことなどおよそ不可能であるにせよ、その残響(あるいは吉田健一の著作から取るならば「残光」)に感覚を研ぎ澄ませること。それは非現実への逃避というより世界との関係性の更新さらには未知なるものとの遭遇へと開かれているはずだ。

(武田将明)