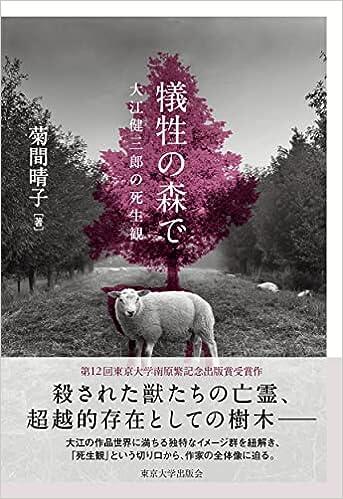

犠牲の森で 大江健三郎の死生観

第12回東京大学南原繁記念出版賞を受賞した本作は、2023年に亡くなった大江健三郎の作品群を「犠牲獣」という観点から読み通した大作である。初期作品である『奇妙な仕事』や『芽むしり仔撃ち』に親しんだ読者であれば、大江における動物表象という主題に驚きはないだろう。が、人類学や現代フランス哲学を中心に問われ続けている供儀という問題に接続することで、屠られた獣の亡霊のみならず大江作品のアクチュアリティ―そして今も失われることのないイメージの鮮烈さ―が浮かび上がる。さらにこのテーマは〈晩年の仕事〉に至って、生死を超えた「集まり(コミュニオン)」へと展開していく。いわば、大江の作品の深い森に踏み迷った読者は、「うつろ」で「古ぼけた」「社(やしろ)」、評者が専門とするマラルメの言葉を借りるなら、文学という虚構の場へと開かれる経験を得られるのである。

このような大きなヴィジョンを提示する本作の魅力は、実際の作品分析の一つひとつにあり、ここで網羅しつくすことはできないが、菊間氏と同様に文学を研究する立場から、表象文化論における文学研究の意義について語ることにとどめたい。大江の初期作品の犠牲獣の表象は、とくに同時代の評価では、主体性のない人間などというアレゴリー的な解釈がなされてきた。こうした寓意的な解釈に対して三島由紀夫は皮剥ぎという行為にエロティックなものを見ようとするが、どちらに立場もイメージそのものを見ず、それを深層=真相なるもので置き換えようとすることには変わりない。それに対して菊間氏は、まずは実際に戦時中にあった犬の献納運動を指摘するとともに、「カンガルーほどの赤んぼう」(『空の怪物アグイー』)や「犬ほどの大きさのもの」(『同時代ゲーム』)という表現に注目する。文中の言葉を借りれば、前者は「「赤んぼう」の大きさが「カンガルーほど」であることしか意味しないのにもかかわらず、その表現に触れる読者に否応なく「カンガルー」のイメージを想起させる。すなわちそれは、巨大な赤んぼうのイメージに、「カンガルー」という動物のイメージをモンタージュ的に重ねるように、読み手の想像力を駆動する表現」なのだ。

動物に人間の実存や秘められた欲望を託すような擬人法的なアプローチではなく、動物を動物のまま見つめること、あるいは動物の表象をイメージとして扱い、その表象の流通の現場を明らかにすること―、これが今後の動物表象分析に求められることであり、さらには「ことば」に対するイメージ論的アプローチの意義が指し示されるところである。歴史に残る大江健三郎論であることに加え、表象文化論としての文学研究の可能性を示した骨太な著作の誕生を、ここに言祝ぎたい。

(熊谷謙介)