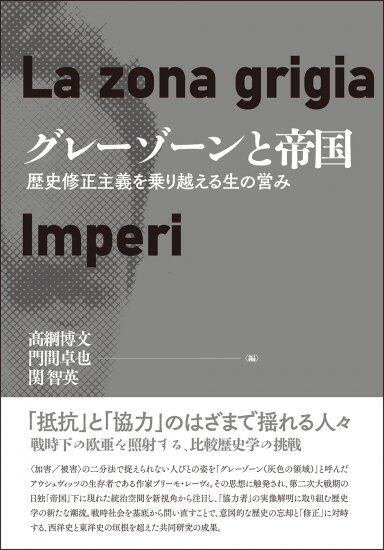

グレーゾーンと帝国 歴史修正主義を乗り越える生の営み

アウシュヴィッツを生き延びた知識人として知られるプリーモ・レーヴィは、強制収容所やゲットーで露わになった過酷かつ複雑な支配体系の下で、統治する側、される側の行動が必ずしも「加害者/被害者」という二項対立的図式に還元され得なかった事態を指して、「La zona grigia(グレーゾーン/灰色の領域)」という概念を提起した。アガンベンによる読解を始めとして、この言葉は哲学・美学領域における人間存在をめぐる議論に一定の影響を及ぼしている。

他方でレーヴィ自身の眼目に照らせば、「グレーゾーン」はナチ・ドイツの支配下という特殊な政治空間内部でこそ生起したものだった。本論集は「グレーゾーン」の歴史性に着目しながらその分析概念としての有用性を検討する目的を構えて、第二次大戦時に日独「帝国」の勢力圏で「抵抗と協力のはざま」に置かれた人びとの様態に迫った共同研究の成果である。

第一部の所収論考は、レーヴィが残したテクストと共に「グレーゾーン」概念の史学史的あるいは方法論的検討を重ねたものであり、「グレーゾーン」研究により政治史だけでなく社会史の分析を進展させる可能性が示されている。第二部と第三部に収められた実証研究に基づく論考群は、それぞれ大戦時の欧州(フランス、リトアニア、クロアチア、ポーランド)とアジア諸国(中国、ビルマ、フィリピン)の現地社会で政治家、あるいは文学者や出版人などの知識人、さらに武器を持った民衆の「協力者」がいかなる歴史的環境下で「グレーゾーン」を体現したか問うたものである。一連の考察を通じて、読者は大戦時のアジアとヨーロッパに現出した「グレーゾーン」の固有性と類似性を発見することが出来るだろう。

第二次大戦という世界史的経験、なかでも戦時暴力やジェノサイドへの強い関わりは、歴史認識のみならず我々の思索の枠組み総体に一つの価値基準をもたらしたと言える。そうであれば、今後自らが拠って立つべき視座を問い直すためにも、戦時下における人びとの生の営みに繰り返し相対する必要があるのではないか。本論集が提示する「グレーゾーン」研究の意義はそこにある。

(門間卓也)