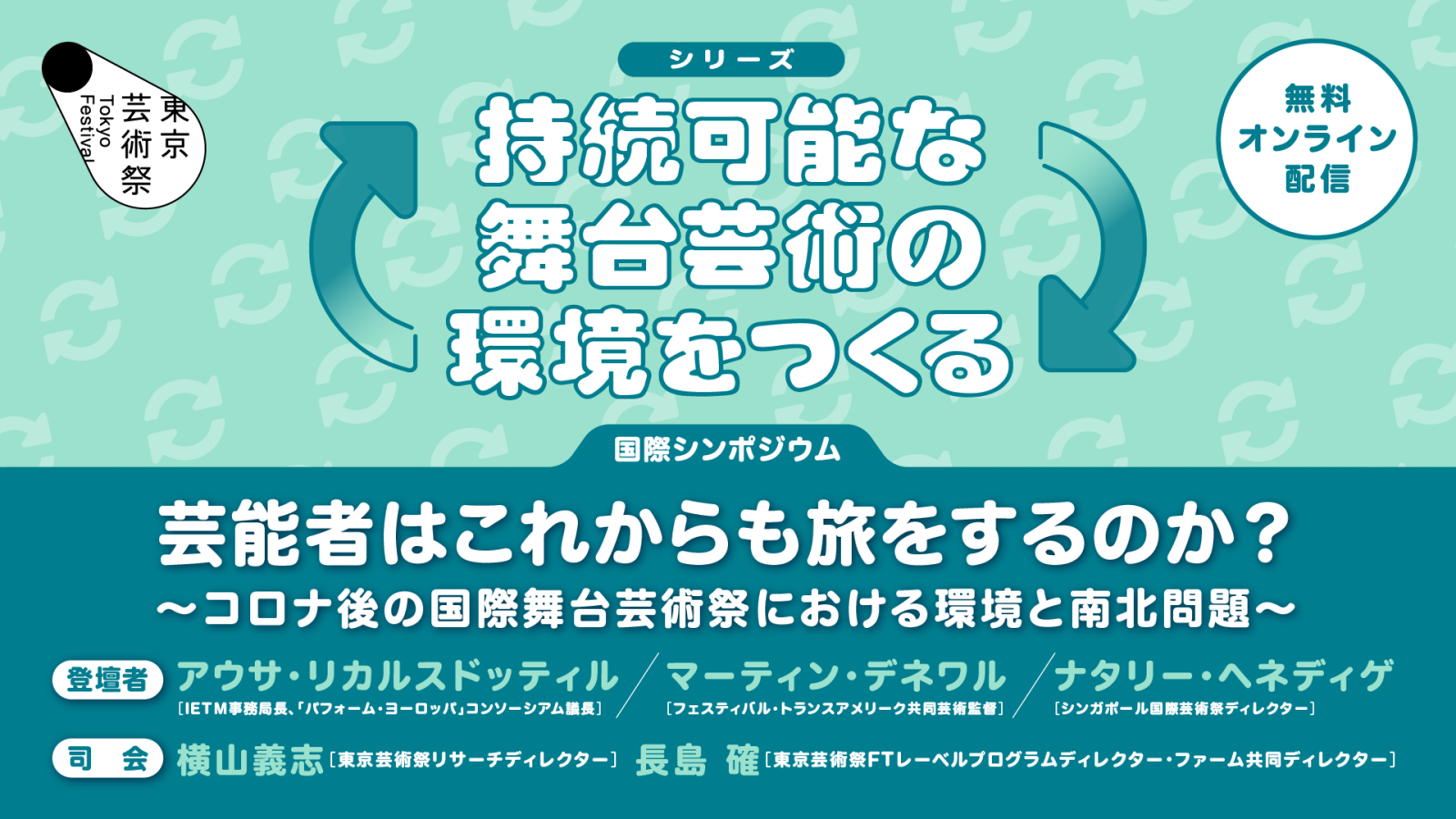

東京芸術祭 2022 シンポジウム 芸能者はこれからも旅をするのか? ~コロナ後の国際舞台芸術祭における環境と南北問題~

期間:2022年10月~12月11日

場所:オンライン配信

言語:英語(日本語字幕付)

登壇者:

アウサ・リカルスドッティル(IETM事務局長、「パフォーム・ヨーロッパ」コンソーシアム議長)

マーティン・デネワル(フェスティバル・トランスアメリーク共同芸術監督)

ナタリー・ヘネディゲ(シンガポール国際芸術祭ディレクター)

モデレーター:

横山義志(東京芸術祭リサーチディレクター)

長島確(東京芸術祭FTレーベルプログラムディレクター・ファーム共同ディレクター)

国際舞台芸術祭における表象の南北格差と環境問題

私は国際舞台芸術祭で働いているが、西洋の作品が多くなりがちで、よく南北格差を感じさせられる。劇場が「世界への窓」になりうるとしても*1、この窓は世界のごく一部ばかりがよく見える仕組みになってはいないだろうか。

近年環境問題への意識から、「一回のツアーでなるべく多くの土地を回るようにしよう」という取り組みがある。だが、それでは一部の有名なアーティストがいよいよツアーを組みやすくなる一方で、そうでないアーティストには不利になりかねない。また、「もう飛行機には乗らない」というアーティストも出てきて、渡航する代わりに、アーティストのコンセプトや指示のもとに現地のチームで上演を立ち上げるという試みもある。だがこれも、既に名のあるアーティストなら可能だが、無名のアーティストでは困難だろう*2。

南北格差の解消と環境問題への取り組みを両立させることはできないのか。こんな問題意識から、東京芸術祭で行っている【シリーズ・持続可能な舞台芸術の環境をつくる】のなかで、昨年シンポジウム「芸能者はこれからも旅をするのか? ~コロナ後の国際舞台芸術祭における環境と南北問題~」を企画し、ドラマトゥルクで東京芸術祭FTレーベルプログラムディレクターの長島確とともに進行を担い、アウサ・リカルスドッティル(IETM事務局長、「パフォーム・ヨーロッパ」コンソーシアム議長)、マーティン・デネワル(フェスティバル・トランスアメリーク共同芸術監督)、ナタリー・ヘネディゲ(シンガポール国際芸術祭ディレクター)にお話しいただいた。シンポジウムの内容については、レポートが公開されているので、そちらをご覧いただきたい*3。ここではとりわけ表象文化論に関心がおありの方々に向けて、レポートで触れられなかったことをいくつかお話ししておきたい。

*1 「劇場、音楽堂等は、国際化が進む中では、国際文化交流の円滑化を図り、国際社会の発展に寄与する「世界への窓」にもなることが望まれる。」(「劇場、音楽堂等の活性化に関する法律」前文、平成二四年六月二七日施行)

*2 Cf. Lázaro Gabino Rodríguez, Open Letter to Jérôme Bel, English Version: Juan Francisco Maldonado, 2021年2月12日, http://somosreclamos.blogspot.com/2021/02/open-letter-to-jerome-bell.html (2023年5月29日最終閲覧)

*3 https://tokyo-festival.jp/2022/special/7741/ (2023年5月29日最終閲覧) シンポジウムの収録は2022年9月8日に行われた。

表象の南北格差

この問題を考える際に、いつも脳裡に浮かぶ光景がある。カメルーンの首都ヤウンデで公演したあとの帰国便で、機材の問題があり、中央アフリカ共和国の首都バンギを経由することになった。「当機は間もなくバンギ国際空港に着陸いたしますが、人道支援関係者以外の方はそのままご着席ください」とのアナウンス。滑走路を見ると、両脇に多数の小屋が建ち並び、なんと飛行機の正面で手を振っている人がいる。内戦を経て、最初に支援物資が届くこの空港に、多くの難民が住み着いていたのである。アフリカの演劇やダンスにはなるべく注目してきたつもりだったが、そういえば中央アフリカ出身のアーティストには出会ったことがなかった。いつかもう一度、仕事でここに来ることはあるのだろうか。その日以来、この問いがずっと頭の片隅を占めている。

ここ三十年ほどで、国際舞台芸術祭はすっかり「世界化」した。ヨーロッパやアメリカ大陸だけでなく、アジア、アフリカ、オセアニアにも、重要なフェスティバルがいくつもある。そこで出会うことができるアーティストの出身地もかなり多様化した。だが、それでもなお、舞台芸術祭ではほとんど表象されることがない地域がかなり存在している。

演者と観客とが生身の身体として出会う。これが舞台芸術の本質なのだとすれば、芸術ジャンルのなかでも地域間格差が小さそうなものだが、実際には舞台芸術祭における表象には大きな南北格差が存在する。現在の世界人口はアジアが約60%、アフリカが約18%、ヨーロッパは約9%、北アメリカは約8%だが*4、これに比例するような形でプログラムが組まれることはまずない。世界をグローバリゼーションによって恩恵を受けている地域や人々である「グローバルノース」と、逆にそれによって被害を受けている「グローバルサウス」に分けるなら*5、後者に属する人々が国際舞台芸術祭に十分に参加しているとは言い難い。実をいえば、先のシンポジウムでも、ヨーロッパ、アメリカ大陸、アジアと地域的多様性は重視したものの、登壇者の出身国はアイスランド、ルクセンブルク、シンガポールと、国民一人あたりのGDPが10位以内の国ばかりだった。国際舞台芸術祭の大半が、欧米以外でも首都などグローバルノースに属する地域で行われていることは論を俟たない。

*4 World Population Prospects 2022, United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division, retrieved July 17, 2022, https://population.un.org/wpp/ (2023年5月29日最終閲覧)

*5 松下冽「グローバル・サウスの時代──21世紀を生きるために」松下冽・藤田憲編著『グローバル・サウスとは何か』ミネルヴァ書房、2016年、1-6頁.

フレームワーク問題

「表象/代表の公正さ(equitable representation)」という語は、一定の集団の中から選ばれた人が、その集団の各構成要素を公正に「代表」しているか、といった問題について使われる。舞台芸術祭においてどのようなアーティスト、どのような作品を紹介するか、ということについても、とりわけそれが「世界への窓」なのだとすれば、「公正(equitable)」であるか否かは問われるべきだろう。「優れた」あるいは「注目すべき」アーティストや作品を紹介する、ということが舞台芸術祭の目的だとすれば、必ずしも「公平(equal)」ではなくてもよいかもしれないが、そこで選ばれたアーティストや作品は、限られたプログラムの中で、一定の代表性を持ってしまうことは、プログラムを組む上で意識しておく必要がある。だが、プログラムを組む上での責任者はいるとしても、その人だけでプログラムが組めるわけでもない。舞台芸術祭における「表象」の生成には、その他にも、アーティスト、資金を提供する者、運営・実施する者、そして観客など、さまざまな人が関与している。表象の背後には、様々な行為者の間で起きる意図や利害の調整がある。そしてさらにその背景には、そこで共有されているフレームワークがある。

私たちが「優れた作品」、「注目すべき作品」というときには、何かしらの基準があるはずだ。その基準は多くの場合、西洋の演劇史、ダンス史、芸術史にもとづいている。「国際」となったときに英語が使われがちなことも、それに拍車をかけてしまう。私は十年ほど前から「アジアの同時代的舞台芸術」に関するリサーチを進めるなかで、「舞台芸術」、「演劇」、「同時代」、あるいは「芸術」、「作品」といったフレーム自体に問題があると考え、評価基準やフレームの問題を問うために「東京芸術祭ワールドコンペティション2019」を企画し、今は西洋演技論の通史的なものを書くことで「演劇」というフレームを問い直そうとしている。

モビリティの格差

だが代表性の問題を考えるには、もう一つ重要な要素として、モビリティ(移動可能性)の問題がある。国際舞台芸術祭で働いていると、移動費助成(モビリティ・ファンディング、長距離移動に対する資金援助)のお世話になることが多い。そして移動費助成には大きな地域間格差がある。移動費助成が圧倒的に充実しているのはヨーロッパであり、これも国際舞台芸術祭におけるヨーロッパのプレゼンスが大きい一因となっている*6。リカルスドッティルらはヨーロッパの舞台芸術界におけるモビリティに関する大規模なリサーチ・実証プログラム「パフォーム・ヨーロッパ」を行い、ヨーロッパ内部でも大きな「東西格差」があることを明らかにした。また、新たなモビリティに関する多くの実験を行った結果、「エコロジカルな活動は非常にコストがかかること」も実証され、「環境保護・スケールダウン・スローダウンというある種の特権と、孤立しないよう国際的つながりを求める人々との間に、緊張関係が見られた」*7。私たちが日本で目にする舞台芸術作品の多くはイギリス、ドイツ、フランスといったヨーロッパの西部・中部の作品であり、東部の作品を観る機会はずっと少ない。移動費助成もその原因の一つとなっている。この東西格差の最大の要因は経済格差だが、移動費助成の規模や使い勝手は文化的インフラストラクチュアにも依存している。後者は「舞台芸術」といったフレームワークの確立の度合い、国際的展開の度合いなどとも相関していて、これもフレームワーク問題と無縁ではない。

*6 世界のモビリティ・ファンディング事情については以下を参照。地域格差も一目瞭然である。https://on-the-move.org/resources/funding (2023年6月5日最終閲覧)

*7 シンポジウムでの発言、山口遥子訳。以下、特記しない限り、シンポジウム登壇者の発言は山口遥子訳の字幕テクストに基づく。Performe Europeに関するレポートは以下からダウンロードできる。https://performeurope.eu/resources (2023年6月5日最終閲覧)

そもそも、産業革命以来、ヨーロッパと北アメリカはモビリティにおいて圧倒的な優位を保ってきた。この化石燃料時代のモビリティにおいて、アジアは後塵を拝してきたわけだが、経済発展により、航空機の利用に関してもここ数十年で大幅に追い上げてきた。アジアで舞台芸術祭が増えた背景には、このアジアのモビリティの拡大がある。これは当然環境への負荷を伴い、さらにはCovid-19が世界化した大きな要因でもある。私たちも、その恩恵に浴する限り、それがもたらす副産物にも責任を負わなければならない。航空機による二酸化炭素排出量は人類による全二酸化炭素排出量の2.5%程度とされる*8。乗客一人あたりの二酸化炭素排出量は極めて大きいのに、自動車等に比べてずっと少ないのは、人類全体のなかでは飛行機に乗る人はいまだ少数派だからである*9。国ごとの航空機による一人あたりの二酸化炭素排出量は概ね一人あたりGDPを反映している*10。航空機による二酸化炭素排出量のシェアは、2019年の統計ではアメリカ合衆国が23%、欧州連合が19%、中華人民共和国が13%で、この三者で過半を占めた*11。航空機による二酸化炭素排出量は2050年までに2倍から3倍に増加すると推測されている*12。これは欧米以外の地域がグローバル化により「発展」しているためでもあるが、グローバルノースとグローバルサウスの格差(たとえば各国内での地域間格差)は縮小しているとは限らない。

*8 Hannah Ritchie, "Climate change and flying: what share of global CO2 emissions come from aviation?", Our World in Data, October 22, 2020, https://ourworldindata.org/co2-emissions-from-aviation (2023年5月30日最終閲覧)

*9 正確な統計は存在しないが、ボーイング社のCEOは2017年に「人生で一度は飛行機に乗ったことがあるという人は世界人口の20%に満たない」と発言している(Lizzy Gurdus, "Boeing CEO: Over 80% of the world has never taken a flight. We’re leveraging that for growth", MAD MONEY, CNBC, December 7, 2017, https://www.cnbc.com/2017/12/07/boeing-ceo-80-percent-of-people-never-flown-for-us-that-means-growth.html 2023年5月30日最終閲覧)。

*10 Hannah Ritchie, “Where in the world do people have the highest CO2 emissions from flying?”, Our World in Data, November 9, 2020, https://ourworldindata.org/carbon-footprint-flying (2023年5月30日最終閲覧) 一方で、例えばラテンアメリカにおいては鉄道網が発達していないため、航空機を利用しなければ「地元でしか働けなくなる」(Rodríguez, op. cit.)し、アイスランドや日本のような島国では近隣諸国に行くにも飛行機を利用せざるを得ないといった個別の事情も大きく影響している。

*11 Brandon Graver, Dan Rutherford, and Sola Zheng, “CO2 emissions from commercial aviation: 2013, 2018, and 2019”, Report, The International Council on Clean Transportation, October 8, 2020, https://theicct.org/publication/co2-emissions-from-commercial-aviation-2013-2018-and-2019/ (2023年5月30日最終閲覧)

プランテーション新世

フランス海外県マルティニーク出身のポリティカル・エコロジー研究者マルコム・フェルディナンが『脱植民地主義のエコロジー』で指摘するように、産業革命と植民地主義は並行関係にある。「地球のエコシステムの破壊、非人間とされた者の奴隷化も、戦争による暴力、社会格差、人種差別、女性に対する支配と同様に」、自らを「人間」のモデルとした白人成人男性によって構築された収奪のシステムに起因する。フェルディナンは「人新世」という概念を植民地主義がもたらした不平等を隠蔽し、全ての人類が等しく環境を破壊してきたかのように見せるものとして批判し、新たな地質時代を「プランテーション新世(Plantationocène)」と呼ぶべきだとする。植民地において自然と「非人間」から収奪する大規模単一品種栽培(プランテーション)のシステムが、工場(プラント)による工業化のモデルともなり、植民者の国々にも波及していった。このシステムはさらに、いわゆる「発展途上国」の工業化にも採用され、その国の内部において中心が周縁を収奪し、さらに収奪した物品を「先進国」へと輸出することで、中心的都市だけは「グローバルノース」の一角を占めるようになっていく。このようにグローバル化した植民地主義的システムがローカルな物質代謝のシステムを破壊し、地表を変えていったのである。にも関わらず、アメリカ合衆国やフランスにおける環境運動や環境問題を扱う団体では、多くの場合、中産階級出身の白人男性が支配的で、それ以外の参加者は人口比に比べ少ない(sous-représenté)。このプランテーションの世界化によって収奪の対象となってきた人たちを議論の当事者とし、その知恵を有効活用しない限り、環境問題は解決しない*13。では、白人成人男性を「人間」のモデルとして普遍性を標榜する言説を、「国際舞台芸術祭」を通じて再生産しないようにするにはどうすればよいのか。

*12 “Analysis: Aviation could consume a quarter of 1.5C carbon budget by 2050”, INTERNATIONAL POLICY, Carbon Brief, 8 August 2016, https://www.carbonbrief.org/aviation-consume-quarter-carbon-budget/ (2023年5月30日最終閲覧)

*13 Malcom Ferdinand, Une écologie décoloniale. Penser l'écologie depuis le monde caribéen, Paris, Seuil, 2019. この著作はマーティン・デネヴァルが紹介してくれた。「プランテーション新世(Plantationocene)」は2014年にアナ・チンやダナ・ハラウェイらによって提唱された概念。ダナ・ハラウェイの見解については、高橋さきの訳「人新世、資本新世、植⺠新世、クトゥルー新世:類縁関係をつくる」『現代思想』第45巻22号、2017、104-105頁、n. 5を参照(ここでは「植民新世」と訳されている)。もちろん日本も植民地支配の加害者であり、この視角によって日本人を含む「非白人(フェルディナンのいう「人種化された人々(les racisés)」)」の環境破壊に対する責任が問われなくなるわけではない。

フィジカル空間とヴァーチャル空間の相補性

20世紀を通じて、「演劇」や「舞台芸術」は、映画やテレビや映像作品と差異化され、演者と観客が同じ空間で出会うことが必須の要件であるとされるようになった*14。そのため、コロナ禍によって大きな打撃を受け、その要件自体も再び問い直されてきた。アウサ・リカルスドッティルはオンラインでのミーティングが可能になってから、たとえば予算について話すために飛行機に乗ることはなくなったという。そしてナタリー・ヘネディゲは、コロナ禍による渡航制限のなかで、「サイト上を旅する」ことで多くのアーティストと出会い、フェスティバルのプログラムを立てたという。コロナ禍によってフィジカル空間の共有が不可能になった時期、東南アジア諸国のアーティストたちは盛んにヴァーチャル空間(オンライン)で発信するようになった。このことは、経済的格差にもとづくモビリティの格差に依存しない、よりヒエラルキーの少ない出会い方を可能にした面もあった。だが、今回のシンポジウムを通じて、オンラインでの対話が可能になり、重要になったことが共通認識となった上で、全ての登壇者が実際に同じ空間で出会って時間を過ごすことの重要性に言及していた*15。そこには、「作品」を越えて、人と人とが同じ生存条件を共有し、互いの身体性を体感する経験がある。この経験が対話の有効性を高めるということは、多くの方が経験的に納得してくれるのではないだろうか。だとすれば、とりわけ各自の生存条件に関わる問題を語る上で、プランテーションの世界化によって恩恵を受けている者とそれによって大きな被害を被っている者とが同じ空間を共有して対話を行うことの重要性も明らかだろう。そして、その恩恵を受けている者がそれによって被害を受けている者を「代表」することができないことも、また明らかである。

*14 「座談会 オンライン演劇は可能か 実践と理論から考えてみる」岩城京子+須藤崇規+長島確+横山義志[兼・司会]、『表象』15号, 2021, pp. 22-23.

*15 今日におけるヴァーチャル空間の共有とフィジカル空間の共有の相互依存性については、【シリーズ・持続可能な舞台芸術の環境をつくる】東京芸術祭 2022 シンポジウム「なぜ他者と空間を共有するのか? ~メディア、医療、パフォーマンスの現場から~」(登壇者:坂本史衣、ドミニク・チェン、MIKIKO、モデレーター:横山義志、多田淳之介)報告レポート(https://tokyo-festival.jp/2022/special/7732/ 2023年6月5日最終閲覧)をご参照いただきたい。

「作品」と採取主義

だからといって、グローバルサウスを「代表」する者をこれまでと同じように舞台芸術祭で「紹介」していけばよいというわけでもない。マーティン・デネヴァルはフェスティバルがグローバルサウスの作品を「キュレーション」して提示することの暴力性について、こう語っていた。

私が国際舞台芸術フェスティバルの運営を夢見始めた1998年当時と比べ、現在フェスティバル・プログラマーであることの意味は大きく変わりました。当時、フェスティバル運営者とは、広く旅するヨーロッパ中心主義的コスモポリタンであることを意味していました。当時のやりかたは採取主義的でした。つまり、特権的な立場の人がどこかへ出かけて作品を見つけ、そのコンテクストから作品を引き離し、別の場所に持っていくわけです。

こうした行為にまったく倫理が欠けていたとは言いません。それに当時の私は、多くの言語を話し、各土地についてより良く知り、その土地の美学がいかにその文化的・社会的コードに根ざしているかの優れた分析をなすことこそ、倫理だと思っていました。

その一方で、私は気付いていなかったのです。アニバル・キハノ(Aníbal Quijano)やウォルター・ミニョロ(Walter Mignolo)のような人々が「植民地的プロジェクト」と呼ぶものに、私たちも陥っていたことに。たとえば、美学の重視や、芸術/芸能、芸術/人類学、モダニズム/伝統といった二分法や、フェスティバルプログラムを決定するやりかた、何が「同時代的」かという私たちの考え方自体が「植民地的プロジェクト」の一部だったのです。*16

*16 山口遥子訳一部改変。

これは西ヨーロッパで培われた「芸術作品」という概念自体に内在する暴力性でもある。このフレームを通じて見ることは、良くも悪しくも、一定の距離を取ることが可能な「表象」として見ることになる*17。だが、このような「作品」をつくり、鑑賞することが全人類にとって普遍的な営みでないことは言うまでもない。ある共同体のなかで実効性を持つ儀礼を、その文脈から切り離し、このフレームに入れて鑑賞することは、その呪術的な意図を無効化するための手段でもある。植民地化を被った先住民たちは多くの場合、植民者を放逐する手段を失ってから、観光、文化、学術、芸術といったフレームのなかで、その儀礼を「尊重」されるようになった。これは、西洋近代が「自然」を制圧した後に鑑賞の対象として再発見したことと相似している*18。植民地化によって成立した国々の舞台芸術祭において、これまで先住民の「作品」があまり「紹介」されて来なかったことの一因は、「芸術作品」を生産する仕組みの前提となる教育制度において、植民者の子孫のほうが先住民の子孫よりも優位に立ちがちだったからである*19。この問題を根底から見つめようとすれば、私たちはこれらのフレーム自体を問い直さなければならないだろう。そのためにも、これまでこれらのフレームになじめなかった人々との対話を求め、その人々が主体的に発話できるようなフレームを発明しつづけなければならない。

*17 Cf. 拙著「「表象」と「上演」──森元庸介『芸術の合法性 決疑論が映し出す演劇の問い』がひらく問題圏」、『REPRE』45, https://www.repre.org/repre/vol45/topics/yokoyama/ (2023年5月30日最終閲覧)

*18 たとえば、『中世家庭本』(1475-1480)など中世後期の絵画における風景描写と絶対王政期の風景描写を比較して、ノルベルト・エリアスはこう述べている。「平原など、当初ほとんどつねに人間の点景として描かれていた「自然」は、上流階級の都市化ないし宮廷化が進行し、都会生活と地方生活の分離が大きくなるにつれて、描写のうえで次第に思慕の対象としての色合いを帯びるようになってくる。」(『文明化の過程(上)』赤井慧爾、中村元保、吉田正勝訳, 法政大学出版局, 1977年, pp. 395-396.)ここで分析されている作例の年代はコロンブスによるいわゆる「新大陸発見」の直前にあたり、ヨーロッパ内部における中央集権化・都市化の進行と植民地時代の進展が並行していたことも見えてくる。

*19 たとえば、2021年のカナダ国勢調査では、非先住民族と答えた人のバカロレア(日本の大学に年次修了に相当)取得率は17.9%だが、いずれかの先住民族の一つに属すると答えた人は7.5%だった(Statistique Canada, Tableau 98-10-0414-01, « Plus haut niveau de scolarité, selon le principal domaine d’études et l’identité autochtone : Canada, provinces et territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement y compris les parties », DOI : https://doi.org/10.25318/9810041401-fra 2023年6月5日最終閲覧)。一方で、高等教育に進学する都市部の先住民系学生は、自らのアイデンティティに関連する領域として、芸術系分野を専門に選ぶ者が少なくないという(Illa Ticci Sarmiento, Analyse des parcours scolaires exceptionnels des élèves autochtones au Canada, mémoire présenté comme exigence partielle à la maîtrise en science, technologie et société, Université du Québéc à Montréal, 2017, pp. 80-81, https://archipel.uqam.ca/10874/1/M15207.pdf 2023年6月5日最終閲覧)

スローダウン、スケールダウン?

そしてもちろん、誰を招くにしても、モビリティと環境負荷の問題については考えつづけなければならない。日本の舞台芸術界においては、グリーン・トランジションへの余地は大きい。また、コロナ禍の直接の影響は小さくなったものの、航空券が高騰し円安が進行し光熱費も上昇した現在、大規模な引っ越し公演は予算的にも困難になっている。そのなかで「世界への窓」を閉ざさないようにするにはどうすればいいのか。マーティン・デネワルはチュニジアのドリーム・シティというフェスティバルを紹介してくれた。ドリーム・シティでは、毎回一人のアーティストをチュニスに招聘し、事前に企画書を書くことなく、現地で数ヶ月過ごしてもらい、現地の人たちを巻き込みながら、その間の出会いから作品を作ってもらう*20。これはアーティストが出会いを活かす能力に信頼を置くことによって一回の渡航の意義を最大化するための試みとして注目に値する。

*20 これについては「なぜ舞台芸術祭をまちなかで?(そしていかにしてこの感染症の時代にさえも開催するのか)」(F/Tシンポジウム, フェスティバル・アップデート, 2020年10月21日)のなかで、ドリーム・シティ(チュニス)芸術監督ソフィヤーン・ウィーシーが詳しく語ってくれた。

4月のAPP(Asian Producers' Platform)キャンプでバンコクとチェンマイを訪れた際にも、作品をつくり、観客と出会うためのフォーマット自体を自分たちで創り出そうとしているアーティストやプロデューサーに数多く出会った。多くは極めて時間のかかる試みで、劇場での公演以上に採算を合わせることは困難だが、出会った人たちには着実に影響を与えているように感じた*21。アウサ・リカルスドッティルが言うように、「スローダウン・スケールダウン」は環境負荷の軽減には有効だが、効率を求めることは難しくなり、その分アーティストや舞台芸術を仕事にしている人々に負荷をかけることにもなりかねず、そのことへの同意形成を社会全体で行っていく必要がある。そうでなければ、産業構造の変化とコロナ禍ですでに困難な状況にある舞台芸術を職業として存続させることがより困難になっていきかねない。また、近年日本の舞台芸術界においても観光への寄与が語られるようになったが、観光には学びや対話を促進し、脱中心化・脱植民地化を促す意義がありうる一方で、環境への負荷や収奪を強化する可能性もあり、慎重な議論が必要になる。

日々の暮らしを営む身体を互いに見つめ合いながら、時間をかけて対話し、時間をかけて考える。このことは今、人類が急速に失いつつある実践の一つである。この実践から生まれてきた知恵を見つめなおし、時代と状況に即した形で次代につないでいくことは、「芸術」というフレームを利用するにしても、それを更新するにしても、あるいはその外部に出るにしても、「表象」を考える私たちにとって喫緊の課題の一つだろう。

*21 APPキャンプ2023@バンコク・チェンマイについては以下のFacebook頁で詳細な報告がなされている。とりわけ【APPキャンプ3日目】リサーチ・グループ5「エコロジーへの意識」、【5日目】近年の抗議活動と舞台芸術に関するレクチャー「社会で何が起きているのか?B-Floor創立者・芸術監督Kage Mulivalaiの観点と行動を通じて」を参照。https://www.facebook.com/producersconnect.jp (2023年5月30日最終閲覧)