寄稿4 驚愕効果から考える『女神の継承』

『女神の継承』(2021年)を観て考えたことについて書いてみたい。この映画は韓国のナ・ホンジンが原案・製作を担当し、タイのバンジョン・ピサンタナクーンが監督したタイと韓国の合作ホラー映画である。ナ・ホンジン曰く、元々は『哭声/コクソン』(2016年)に登場した祈祷師を主人公にした映画を企画していたが、そこから舞台や主人公を改めた結果、当初予定していた『哭声/コクソン』の続編とはまったく別物の作品になったものである。物語の基本骨子は祈祷師が悪魔祓いを試みるというものだ。映画は祈祷師の日常を追いかけるというドキュメンタリースタイルを採用しており、『REC/レック』(2008年)のようなファウンドフッテージスタイルの映画になっている。主人公はニムという祈祷師であり、その職業は先祖代々受け継がれてきたものだ。彼女には姪がおり、その娘の名前はミンという。ある日を境にして、ミンが奇行に走るようになる。撮影班はなぜミンの様子がおかしくなったのかを調査し始める。もちろんニムもその謎に挑む。その過程でこの家系に隠された秘密が徐々に明かされていき、我々鑑賞者を予測不可能な物語展開へと巻き込んでいく。おおまか物語の流れは、こんな感じだろう。おそらくこの映画について語るべきことは多々ある。しかしこの小論でスポットライトを当てたいのは、どちらかというと、本質的ではなく瑣末的と思われる現象である。瑣末的というのは、例えば次のようなシーンのことだ。

【図1】『女神の継承』。ミンがフレーム内部に闖入してくる。

【図1】『女神の継承』。ミンがフレーム内部に闖入してくる。

『女神の継承』においては撮影班がそれぞれニムとミンを追うという構成をとっている。映画が始まって30分あたりのところで、ミンは夜遊びしたあと、職場に忍び込んで、そのまま寝てしまう。朝になり、職場が開き、皆が入ってくる。ミンは同僚に起こされて目を覚ます。彼女が皆を前にして立ち尽くしていると、目の前にいる一人がミンの下の方に目をやる。彼女が自分の下の方を向くと、股から血が流れてきている。彼女は急いでトイレに駆け込む。そのあとを撮影班が追いかける。カメラはドア越しを覗き込むようにして、彼女の様子を窺っている。すると、彼女は撮影班の存在に気づき、振り向く。撮影班は慌ててカメラを左方向にパンさせる。もう大丈夫かと思い、カメラを右方向にパンさせると、ドア越しにはミンの姿は見当たらない。一瞬安堵する。と思ったのも束の間、彼女がフレーム内部に闖入してくる。このようなフレーム内部に他者が闖入し、鑑賞者を驚かせる現象を「驚愕効果(startle effect)」と呼ぶ。ロバート・ベアードの定義だ*1。

*1 Robert Baird, “The Startle Effect: Implications for Spectator Cognition and Media Theory.,” Film Quarterly, Vol. 53, No. 3 (Spring, 2000), p.15.

おそらく多くの鑑賞者はこのような驚愕シーンをホラー映画の中で見飽きるほど経験してきたのではないだろうか。実際このような驚愕シーンは「ジャンプ・スケア」とも呼ばれ、批評家や一般の鑑賞者からも揶揄されてきているような映画的現象である。ただ単に突如異物を目の前に放り込んできて驚かせるなど、虚仮威し以外の何物でもない。そんな声が聞こえてきそうだ。例えば2010年代に盛り上がりを見せた『ミッドサマー』(2019年)や『ザ・ウィッチ』(2014年)に代表される「プレステージ・ホラー」*2(「エレベーテッド・ホラー」*3、または学術的には「ポスト・ホラー」*4とも呼ばれる)に分類されるホラー映画群において、今言ったような驚愕シーンを経験することはほとんど皆無といっていいだろう。シリアスな主題、語りの曖昧さ、知的洗練さなどの特徴を持つ新たなホラー映画のトレンドにチープなだけの虚仮威しなどかえって邪魔なだけだろう。しかしこのような虚仮威しと思われがちな驚愕シーンには長い歴史がある。ベアードが指摘するように、驚愕シーンの起源は1941年製作の『キャット・ピープル』にまで遡ることができる*5。いわゆる「バス・ショックbus shock」効果だ。その効果はこんな感じだ。この映画の中でジェーン・ランドルフが演じるアリスが夜道を一人バス停に向かって歩いている。彼女は誰かにこっそりと追われているのではないかと思い、怖くなってバス停に向け走り出す。彼女の鼓動は激しく波打ち始める。やっとの思いでバス停に到着し、安堵した瞬間、目の前に突如バスが急停車する。ベアードはこのシーンに収められた重要な要素を三つに分ける。一つ目は登場人物が存在すること。この場合は夜道を一人で歩く女性のことだ。二つ目はオフスクリーンに何かしらが存在しているのではないかと不安感だ。単に何かがいるというより、邪悪な何かである。三つ目は他者がフレームに闖入することである。ここでは、バスだ。これら三つの要素を併せ持ったシーンは鑑賞者を驚愕させることができる。簡単な話だろう。それゆえのことなのか、『キャット・ピープル』のバス・ショック効果以後、ハリウッド製のホラー映画を中心にして驚愕シーンは大量生産されることになる。『ジョーズ』(1975年)や『エイリアン』(1979年)のような名作から『エルム街の悪夢』(1984年)や『13日の金曜日』(1980年)のようなスラッシャー映画まで、さまざまなタイプのホラー映画に認めることのできるホラー映画特有の現象、それが驚愕である。

*2 Tim Posada, “‘Prestige Horror’ Attacks a Long History of Incredible Cinema”, Beverly Press, October 29, 2020. <https://beverlypress.com/2020/10/prestige-horror-attacks-a-long-history-of-incredible-cinema/> 2023/6/26時点でアクセス可能。

*3 Kelsi Kapinski, “Does Elevated Horror Really Exist”, Study Breaks, August 14, 2021. <https://studybreaks.com/tvfilm/elevated-horror-genre/> 2023/6/26時点でアクセス可能。

*4 David Church, Post-Horror: Art, Genre, and Cultural Elevation, Edinburgh University Press, 2022.

*5 Baird, “The Startle Effect.” p.14.

もちろんホラー映画において怖がらせる手段とは、可能性としては無数にあることだろう。しかし、実際にはジャンルとは一定の規範ないし約束事の集合体として考えることができるので、怖がらせる手段も様々な作品間でおのずと似てくるだろう。その集約的な現象として驚愕シーンは存在する。ホラー映画を作ろうと考える者は、伝統を無視してはならず、かつ全く同じであってもならない。しかし誰にとっても新しい恐怖を構築することは難しい。そこでとりあえずこれをしておけば、ホラー映画っぽいものになるという決まり事のひとつが、驚愕である。『女神の継承』もこれをしているのだ。この映画には驚愕シーンが合計三つある。二つ目は次のようなものだ。

映画が始まって80分くらい経ったあたりだ。ミンは完全に悪霊に取り憑かれてしまい夜な夜な奇行に走り、家中を獣の如く徘徊するようになっている。その様子を監視カメラが撮影しているフッテージだ。カメラは彼女がテーブルの上で尿を漏らすのを捉えている。どうやら彼女はカメラの存在に気づいたようで、カメラを睨みつけたあと、カメラの視界から消える。数秒経過したあと、カメラの右方向から突如飛び込んでくる。もちろんこの瞬間が鑑賞者を驚愕させる。

【図2】突如フレームインするミン。

【図2】突如フレームインするミン。

三つ目は映画が始まって90分くらいの箇所である。ミンは叔父の赤ん坊を家から連れ去り外に逃げ出す。もちろん叔父は姪のミンを追いかける。幸いにして赤ん坊は無傷で見つかる。しかしミンの姿は見当たらない。叔父は懐中電灯で当たりを照らしながら、彼女を探している。懐中電灯の照明を右方向に向けたその先にミンが突如フレームインする。ミンは邪悪な笑みを浮かべている。おそらくこの三つ目の驚愕シーンがもっともベアードの公式を要約しているシーンだろう。振り返ると、一つ目には登場人物の叔父がいる。この人物を驚かせにくるわけだ。二つ目には恐ろしい怪物のミンがどこにいるか分からないという不安感だ。オフスクリーンのどこかに彼女は潜んでいる。三つ目にはカメラを右方向に振った先にミンが待ち構えている。つまり、フレーム内部に他者が闖入してくる。

【図3】邪悪な笑みを浮かべたミンが突如フレームインする。

【図3】邪悪な笑みを浮かべたミンが突如フレームインする。

ここまで取り上げた三つの驚愕シーンはいくぶん効果的であったとは言え、いずれも完成度の高い驚愕シーンであったとは言えないだろう。ここで重要なのは、アジアホラーの『女神の継承』がハリウッド製のホラー映画に起源を持つ規範を採用している点である。もし『女神の継承』がホラー映画に見えるとするならば、その理由の一つは驚愕シーンにあるというのが、この小論の目的である。驚愕シーンがホラー映画らしく感じられるという理由は少なくとも二つある。一つ目は、もちろん『キャット・ピープル』のバス・ショック効果以後の70年間にある。やはりこの半世紀以上の間にさまざまなホラー映画で実践された驚愕シーンの歴史的な蓄積の意味は大きだろう。我々鑑賞者もホラー映画の約束事を内面化しているわけだ。二つ目は、同時代的なものだ。ここで想定している同時代とは、2010年代のハリウッド製ホラー映画の動向である。

2010年代に突入する前の10年間、つまり2000年代に流行したハリウッド製ホラーのトレンドとは「トーチャー・ポルノ」*6であった。その十年間とは、過剰な身体損壊を特徴とするスプラッタ映画のアップデート版がホラージャンルを席巻していた時代であったと、とりあえずいうことができる。もちろん9/11をモチーフにしたホラー映画群*7もあり、またハリウッド以外では『ハイ・テンション』(2003年)や『アレックス』(2002年)に代表される「ニュー・フレンチ・エクストリーミティ(new French extremity)」*8と呼ばれるフランス製ホラーの新たなトレンドも認められる十年間でもあった。一見するとバラバラに見える三つの傾向だが、共通して言えることは、都市を殲滅するスペクタクルや過剰な身体損壊に認められる、その破壊性だろう。つまり血や死体や廃墟といった、死を予感させるイメージを映像に焼き付ける傾向と言える。それらのトレンドに対して2010年代とは、そのような破壊性を抑制した時代だったと言える。例えば先に挙げたプレステージ・ホラーの重要な構成要素とは、シリアスな主題や知的洗練さであって、過剰なスペクタクルではない。仮にこれらの映画に血や暴力があったとしても、それらの映画のシーンやショットには抑制的な演出が施されているだろう。そしてもう一つ、2010年代における重要なトレンドが、驚愕である。

*6 David Edelstein, “Now Playing at Your Local Multiplex: Torture Porn”, New York Magazine, Jan. 26, 2006.<https://nymag.com/movies/features/15622/> 2023/6/26時点でアクセス可能。

*7 Kevin J. Wetmore, Post-9/11 Horror in American Cinema, Continuum, 2012.

*8 Alexandra West, Films of the New French Extremity: Visceral Horror and National Identity, McFarland, 2016.

2010年代におけるホラー映画の幕開けをどの作品にするかに関しては、意見が分かれることだろう。しかし驚愕を軸にして考えるならば、それは間違いなく、ジェームズ・ワンの『インシディアス』(2010年)だろう。一家がある日、新しい家に引っ越してくる。彼らは五人家族で、そこで新しい生活を送ろうとする。しかし突如長男が原因不明の昏睡状態に陥る。何やら邪悪な存在が家の中に潜んでいるのはないか。主人公夫婦はそう考える。そこで引っ越すが、異常な出来事は変わらず起こる。どうやらパトリック・ウィルソン演じる旦那ジョシュの過去に理由があるみたいだ。そのことについてジョシュを前にして、妻ルネとジョシュの子供時代を知る母親の三人が会話している。このシーンには、もはや伝説的と言っていいくらいの驚愕が用意されている。母親は自分が最近見た悪夢について話している。フラッシュバックが始まる。カメラは不気味な音楽と共にゆったりと暗い家の中を彷徨っている。カメラは子供部屋にたどり着き、長男がベッドで寝ている様子を捉えている。よく見ると左のあたりに黒い人影が立っている。その黒い人影は左の人差し指をゆっくりと長男に向ける。映画はそこで現実に戻る。すると、黒板を爪で引っ掻いたような効果音が鳴り響く。その瞬間、ジョシュの後ろに、少し前に母親の悪夢の中に出てきた黒い影が突如出現する。驚愕だ。

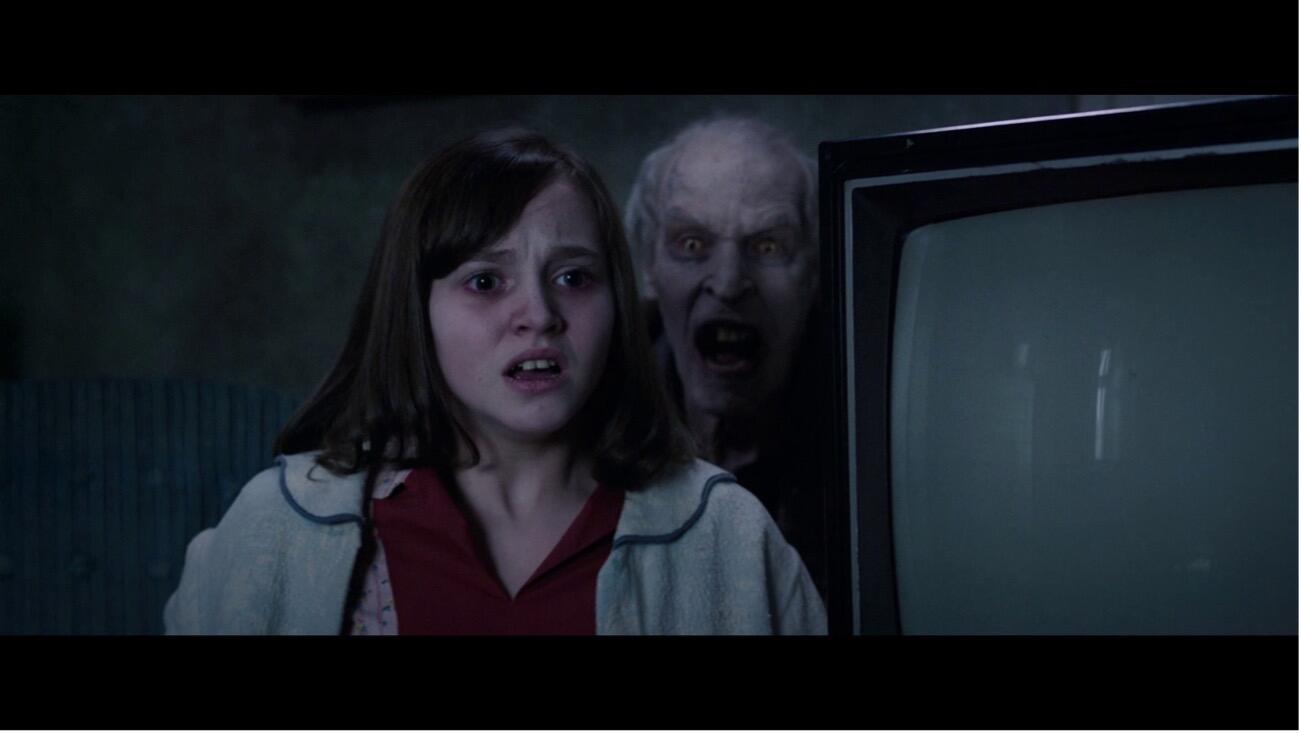

【図4】『インシディアス』。ジョシュの後ろに邪悪な存在が闖入する。

【図4】『インシディアス』。ジョシュの後ろに邪悪な存在が闖入する。

何気なく始まった会話から、少しずつ異様な出来事の正体に迫っていく会話の流れ。そして会話の終盤で悪夢のフラッシュバックを挿入して、緊張感を否が応でも高める構成。耳に鳴り響く不気味な効果音。最後にフレーム内に闖入する怪物の異様な相貌。すべての要素が緊密に絡み合った結果誕生したのが、この驚愕である*9。『インシディアス』という作品の恐怖のすべてがここに集約されているというのは、やや言い過ぎかもしれない。しかしワンは続編の『インシディアス 第2章』(2013年)でも複数の驚愕シーンを仕掛けている。さらに第3作目『インシディアス 序章』(2015年)と第4作目『インシディアス 最後の鍵』(2018年)にも驚愕シーンは用意されており、驚愕シーンはこの『インシディアス』フランチャイズのトレードマークにすらなっている。ワンは『インシディアス』フランチャイズとは別にもう一つのホラーフランチャイズ『死霊館』(2013年〜)シリーズを展開させるが、このフランチャイズにおいても驚愕は欠かせない映画的現象になっている。例えばワンが自ら監督した『死霊館 エンフィールド事件』(2016年)では、先の『インシディアス』の驚愕シーンと同様の驚愕フレーム(図5)を採用して、鑑賞者を驚愕させようとしている。ワン監督率いる『インシディアス』フランチャイズと『死霊館』フランチャイズのみならず、『IT/イット “それ”が見えたら、終わり。』(2017年)や『ライト/オフ』(2016年)や『ロスト・バケーション』(2016年)らのホラー映画群にも驚愕は偏在している。いずれも完成度が高く、決して安直に鑑賞者を驚かそうとしているわけではない。

*9 『インシディアス』における驚愕シーンについては、以前に以下の論文で詳細に分析したことがある。西川秀伸「ホラー映画における「驚愕」のタイプ論──『インシディアス』における「驚愕」シーンの分析を中心として」『Core Ethics』vol. 16、2020年、145-155頁。

なぜここまで驚愕が2010年代を席巻したのかについては、さまざまな原因が考えられるだろう。しかしこの小論が想定しているシナリオはいたってシンプルだ。それはさまざまなホラー映画の作り手たちが競っているというものだ。競争心に火をつけたのは、もちろんワンの『インシディアス』における驚愕だ。この完成度の高い驚愕シーンが多くの作り手たちに驚愕の魅力を改めて再認識させ、他の作家たちも競って驚愕シーンの創作にのめり込んでいった。もちろん映画会社が要請しているといった外的な条件もあるだろう。しかし単に強制されているという理由だけで、ここまで多くの、かつ完成度の高い驚愕シーンが2010年代のホラー映画群を乱舞するようになるとは考えにくい。作家たちの内的な要因、つまり競争心があったと推定するのはそこまで的外れでは無いだろう。

【図5】『死霊館 エンフィールド事件』。『インシディアス』同様、登場人物の後ろに邪悪な存在が映り込む驚愕フレームの採用。

【図5】『死霊館 エンフィールド事件』。『インシディアス』同様、登場人物の後ろに邪悪な存在が映り込む驚愕フレームの採用。

また驚愕を効果的に使用した短編を作ったあとに長編製作に至るというパターンもある。例えばパーカー・フィン監督が長編デビューの『スマイル』(2022年)を製作できるきっかけとは、短編の「ローラは眠れない」(2020年)*10である。この短編がSXSWで上映された際、パラマウントの目に留まったことが、長編製作のきっかけになっている。この短編では女子大学生が精神科医に自分の幻覚について相談しているのだが、徐々に彼女の精神は幻覚に蝕まれていき、最後には崩壊してしまうというものだ。主人公が少しずつ幻覚に苛まれていく様子は、緊張感に満ちている。しかしこの短編のハイライトは、おそらく、最後の驚愕フレームだろう。主人公がふと気を緩めた瞬間に、おどろおどろしい形相がフレーム内部に闖入する。同じようなパターンで短編から長編製作に至るケースとしては、短編「消灯 (lights out)」(2013年)*11をきっかけにして長編『ライト/オフ』(2016年)を製作したデビッド・F・サンドバーグにも当てはまるだろう。緻密に構築された驚愕は、夢の長編映画デビューも実現させる力があるのだ。

*10 「ローラは眠れない」は以下のURLで視聴することができる。

<https://www.youtube.com/watch?v=uy3t633Q4w0&list=LL&index=132&t=294s> 2023/6/26時点でアクセス可能。

*11 短編「消灯」は以下のURLで視聴することができる。

<https://www.youtube.com/watch?v=FUQhNGEu2KA&list=LL&index=1> 2023/6/26時点でアクセス可能。

このように見てみると、驚愕シーンを創作するというハリウッド製ホラー映画の規範はかなり根強いものがあると言えるだろう。このような単純な映画的効果が誕生してから70年経った後も廃れずに生き残っているという事実にも驚かされるが、新世代の作り手たちが、いまだに卓越した驚愕シーンを作っているという現状にも目を見張るものがある。数々の驚愕シーンを観察していると、何か映画の本質なるものがこれらの驚愕に隠されているのではないかと、疑ってしまうほどだ。ハリウッド製ホラー映画のみではない。ホラー映画が容易く国境を越えるという事実を踏まえると、驚愕の規範はハリウッド以外のアジアホラーにも感染し定着するのではないだろうか。その可能性が『女神の継承』における完璧ではないが十分効果的な、三つの驚愕シーンに秘められているのだ。

【図6】「ローラは眠れない」。主人公の目の前におどろおどろしい形相をしたものがフレーム内に闖入する。

【図6】「ローラは眠れない」。主人公の目の前におどろおどろしい形相をしたものがフレーム内に闖入する。

西川秀伸(立命館大学)