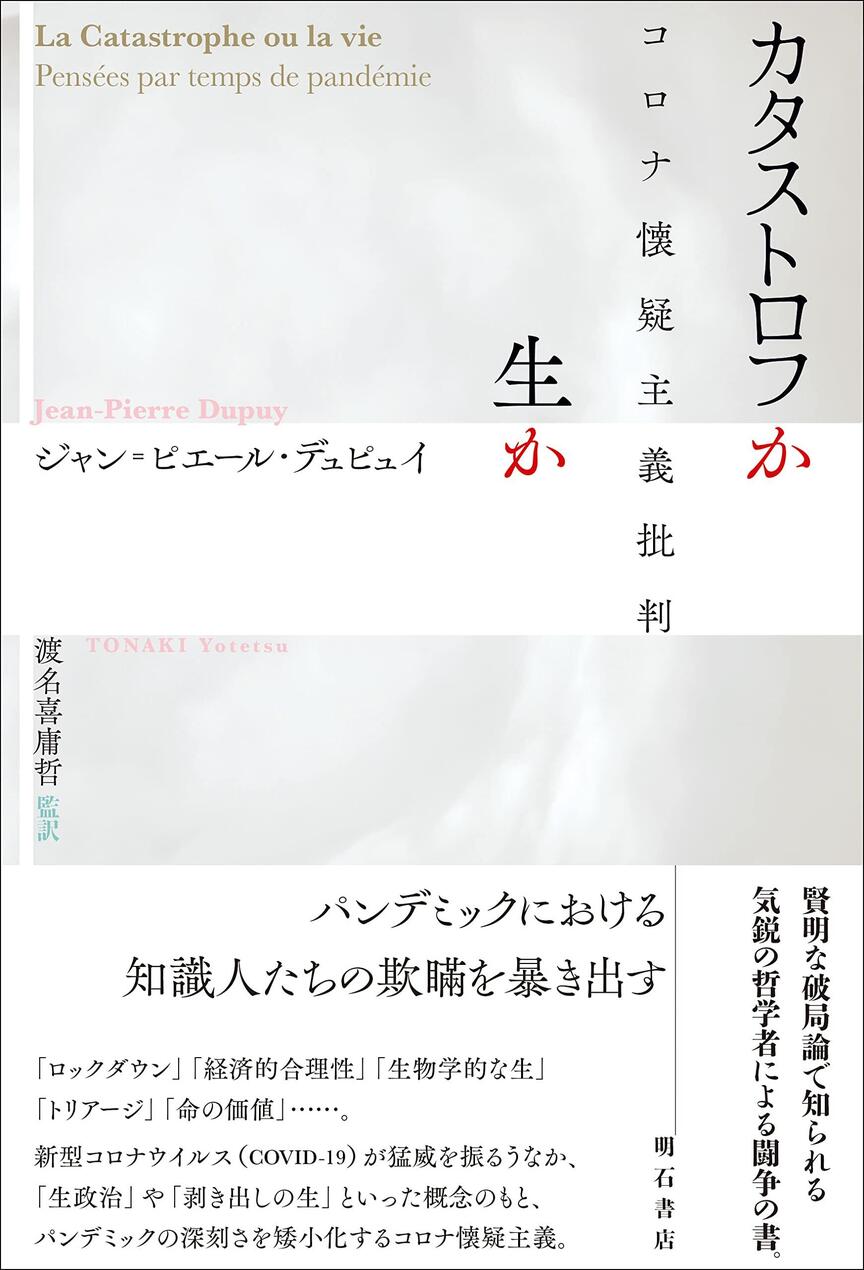

カタストロフか生か コロナ懐疑主義批判

本書は、「賢明な破局論」で知られるフランスの哲学者ジャン=ピエール・デュピュイによるコロナ禍についての考察である。日記風の断章からなるが、その一つの軸には、デュピュイが「コロナ懐疑主義」と呼ばれる論証への批判がある。「コロナ懐疑主義」とは、一言でまとめれば、「COVID-19」は騒ぎ立てるほど深刻なウイルスではなく、ロックダウンや営業自粛など、経済を止めてまでの対策は過剰であって、むしろそちらのほうが人びとに有害だ、という主張だ。もとより、デュピュイはインターネットやジャーナリズムに見られる「陰謀論」や単なる政府批判を取り上げるわけではない。むしろ、哲学を生業とする人びと、しかもその多くはデュピュイ自身の友人であった人びとが、こうした「コロナ懐疑主義」的な主張に同調することに目を向け、それが立脚している根本的な論理を明らかにすることを目指している。ただし、「生政治」ないし「生権力」という表現は頻出するものの、「生政治」的なCOVID-19論の代表格とも言えるジョルジョ・アガンベンの議論自体がターゲットになっているわけではない。基本的には、デュピュイが従来の著作において(とりわけ「カタストロフ」概念をめぐって)培ってきた考察に基づきつつ、コロナ禍があらたに炙り出したさまざまな問題、とりわけ、「生」と「死」の関係、「予防」、「マスク」、「トリアージ」、「ネットワーク」等々といった問題に対して哲学的な分析を施すことに頁が割かれている。

デュピュイが「Y2Kの詭弁」と呼ぶ、予防によって到来を阻止することができた可能世界をどのように評価するかという問題をはじめ、興味深い考察が随所に見られる。とりわけ、われわれが「生命」と呼んでいるものとは何かという問いをめぐって、パスカルらの古典からジェンケレヴィッチらの現代哲学へ、さらに現代科学技術から現代生物学へと縦横に行き来しながら進める考察は、理系出身の哲学者ならではのものだろう。「生」とは、まさにそれが失われようとしているときにはそれに思いを馳せるものの、日常においては当たり前のこととして顧みられることのないものの最たるものだろう。この「当たり前」について、われわれが例外状態においてだけでなく日常生活においても、いかに考え、いかに行動すべきかについて、本書が教えてくれることは少なくない。

(渡名喜庸哲)