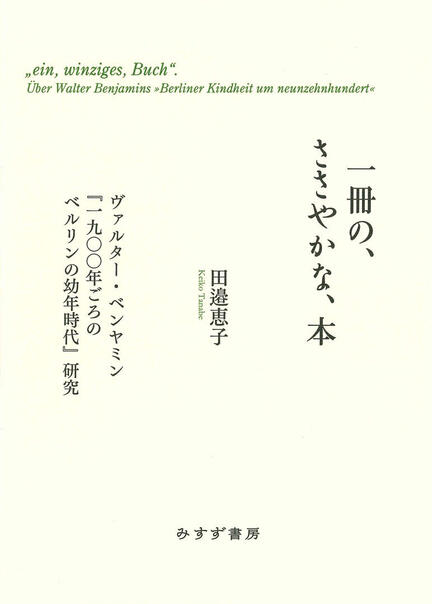

一冊の、ささやかな、本 ヴァルター・ベンヤミン『一九〇〇年ごろのベルリンの幼年時代』研究

本書は、1940年に死したベンヤミン自身が「一冊の、ささやかな、本」と呼んで、1932年の覚え書き『ベルリン年代記』から1938年の「パリ・タイプ稿」まで幾度も改稿を繰り返した作品『1900年ごろのベルリンの幼年時代』について、2008年から刊行がはじまった新全集版に収録された各改稿ヴァージョンの異同に着目するとともに、その過程での副次的なメモ、あるいは同時期──すなわち死が迫る30年代に書き綴られた作品群を介在させることで、そこにベンヤミンが封じた、歴史への願いを端正な手つきで紐解くとともに、ベンヤミン自身の「パフォーマティヴ」な次元へと目を向けることで、一冊の書物を繰り返し書き直す、という運動それ自体についての、ひとつの考察の試みともなっている。

序論では、ナチスドイツによる陥落直前にパリを逃れたベンヤミンが、当時国立図書館の司書であったジョルジュ・バタイユに預け、彼によって図書館奥深くに隠された「パリ・タイプ稿」と呼ばれる「暫定的最終稿」が、時を経た1981年にジョルジョ・アガンベンによって発見されるという、『1900年ごろのベルリンの幼年時代』が辿った歴史的変遷を確認する。そのうえで、「以上で整理したテクスト成立史をもとに、「「一冊の、ささやかな、本」として形式的にも内容的にも完成形のかたちをとる、このパリ・タイプ稿を一次文献に据え」、同時に「ベンヤミンが試行錯誤を重ねて『幼年時代』を「パリ・タイプ稿」へと発展させた事実を鑑み」て、アガンベンによる発見以前には完成稿とみなされていた「暫定的完成稿であるベルリン・タイプ稿」との「比較検討によってはじめて、かかる書物としての完成形の意義を理解することが可能となる」として、この成立過程そのものがまた主要な対象であることが宣言される。

第一部「故郷の削除──回想方法」では、先行研究を踏まえたテクスト読解をつうじて、度重なる改稿それ自体が「プルースト作品に由来する「無意志的記憶」「書き込み」が前景化していた」「準備稿『年代記』成立段階」から、「稿が改まるにしたがって、「郷愁の念の抑制」を目標とし、テクストの削除を特徴とする「意図的」な回想=「書き直し」へと方法論的推移が生じた(本書p.146)」とされる。この意図的な回想は「独自の匿名的形象としての「わたし」が語りを担う」かたちで、「現実空間としてのベルリンではなく、過去と現在が二重写しとなった情景を前景化」することをつうじておこなわれ、「「幼年時代のイメージ」の発見」を目標とするものであることが、序文や、改稿において削除された記述、「研究という方法論にたいして決定的な影響を与えた」とされるフランツ・ヘッケルの著作への詳細な分析によって導き出されている。

そのうえで、こうした意図的な回想それ自体が「せむしの小人」という形象において具象化されていることが指摘される。この際、草稿における「不器用さ(Ungeshickt)──これがせむしの小人の名前だ」という微細な記述の相違に着目するとともに、「故郷ベルリンを回想する「わたし」もまたこのように縮こまった姿勢で祈る者であるとすれば、彼の姿はパリ・タイプ稿版「せむしの小人」冒頭部における子どものそれにあまりにもよく似ているのではないか(本書p.173)」として、「「忘却」という重荷」を背負った小人が「散歩の途中で地面にある鉄格子の隙間」を覗き込んでいた幼年時代の「わたし」自身であり、幼年のわたしが携えていながら「すでに喪失した能力としての「不器用さ」をかつての「わたし」=子どもから「学び」とる」ことこそが、祈りの姿勢において再び身振りを重ねることで意図的に回想を試みる「わたし」の目指すものであるという解釈が提示される。

この部分に典型的に表れているように、本書からは、テクストの微細な読解をつうじた説得的な解釈が、それにとどまらずテクストが喚起するイメージを媒介とすることで、より豊かな解釈へと変容されるとともに、各トピックごとの解釈が有機的に連結されることを可能とし、一冊の本として結実しているという印象を受ける。

こうした分析特性を基盤として、続く第二部ではなぜ『ベルリンの幼年時代』の主人公が子どもでなければならなかったのかについて、カール・ホブレッカーやトム・ザイトマン=フロイトといった当時の児童関連書籍の著者たちからの影響関係にも触れながら、子ども特有の「周辺世界の模倣や擬態として発現する独自の言語・身体能力」を主軸とした分析がなされていく。それとともに、『歴史の概念について』における歴史叙述との関連を指摘しつつ、「子どもをめぐるベンヤミンの思想は、当時のナチス・ドイツによる〈大きな物語〉に対抗する、子どもの想像力に由来した〈小さな物語〉の可能性を提示する(本書p.34)」ものであるという解釈がなされる。

さらに第三部では、「パリ・タイプ稿」という「書物としての完成体」を「反復的遂行作業」をつうじてベンヤミンが執拗なまでに追求した背後には、「この形式そのもの」に「読者層である亡命者=「国を追われた何千ものドイツ人たち」のためにしつらえられた、一種の代替的居住空間としての役割(本書p.35)」があることが指摘される。

その後、アドルノの論考「書物を愛する」からの補助線をつうじて、アドルノによって『ベルリンの幼年時代』に与えられた「作者ベンヤミンの意図を無視したもの(本書p.360)」とも捉えられかねないような作者の死後の編集という「傷」こそが、作品の「「変容と新生」の余地」をもたらす契機となることで、ベンヤミンの「言説をパフォーマティヴに実践(本書p.361)」し、この「「一冊の、ささやかな、本」を「真の書物」たらしめている(本書p.362)」という結論が導き出される。

第一部の起点となるのは、ベンヤミンにより「パリ・タイプ稿」から付け加えられた序文における、「わたしは[……]亡命生活においてきわめて強く郷愁の念を喚起するイメージ──幼年時代のイメージ──を意図的に自分の内部に呼び起こそうとした。このとき憧憬の感情は、ワクチンが健康な身体にたいして作用しないのと同じく、精神を支配するものであってはならない。わたしは[……]意図的に憧憬の感情を抑制することを試みたのである(本書p.73)」という記述に、「故郷の削除」という意図を読み取り、それが「パリ・タイプ稿」における「無意志的想起」に関連する大幅な記述の削除につながるとする解釈である。

この読解においては、「憧憬の感情(Sehnsucht)」と「郷愁の念(Heimweh)」が同一視されることで、「郷愁の念」の抑制––––削除の意思が汲み取られている。そして同時に、「予防接種」あるいはワクチンが「「郷愁の念」に対抗する手段を表現する比喩(本書p.75)」とも述べられる。

しかし、文脈上明らかに、「憧憬の感情」(の過剰な発揮)がワクチン(の過剰な作用)に重ねられているのであり、すると「郷愁の念」に対抗する手段が「郷愁の念」であるという破綻が生じる。

つまり、「憧憬の感情」と「郷愁の念」とを同一視することはできない。

たしかに「憧憬の感情」は「字習い積み木箱」では忘却と関連付けられ、「皇帝パノラマ館」ではアウラの定義「どんなに近くにあろうとも、遠くにあることの現われ」に関連する「遠さ」と結び付けられている以上、「無意志的想起」に連なるものと考えられる。だが本書も論拠として参照するプルースト論においては、「老化と追想との拮抗作用」を「最も歪められることなく支配している」「万物照応」の時間性のさなかで、「一刹那のうちに全世界を、人間の一生分だけ老化させる」こととしての「若返り」こそが無意志的想起にほかならないとされ、それに対して、「郷愁は類似の状態において歪められた状態への郷愁」、すなわち「せむしの小人」に連なるものとして提示される。したがって、「歪み」を介して「郷愁の念」が「無意志的想起」の対極に位置づけられている以上、「憧憬の感情」のたち現れと「郷愁の念」の「意図的な」呼び起こしもまた「両極」をなす位置づけにあることになる。

上記の構造を踏まえて序文を、意図的な「郷愁の念」という病に対する、「憧憬の感情」というワクチンの過剰作用への戒めと解釈するとしても、「せむしの小人」を核に据え、「無意志的想起」に関連する記述を削除したという本書の読解の大勢との整合性は保持されるだろう。

だがそもそも、過剰さの抑制と削除とは全く異なる事態であり、それをもって「ノスタルジーの徹底的規制」、「結果として無意志的・偶然的契機は必然的に排除されなくてはならなかった(本書p.114)」あるいは「視覚優位かつ自伝的な記憶のあり方に異議を申し立てている(本書p.247)」というように、草稿における「無意志的想起」を中心とする視座からのベンヤミンの思考の転換をみることは、晩年の「ボードレールにおけるいくつかのモチーフ」をはじめとするいくつもの作品で、引き続き「無意志的想起」が主要な対象となっていることとの間での整合性のために──おそらくベンヤミンのテクストの外部からの──さらなる理由付けを必要とするだけでなく、ひいては無意志的想起についての記述が豊富な草稿『ベルリン年代記』から『ベルリンの幼年時代』への変遷を方法の深化、「進歩」とするような価値判断につながるのではないか。

また、「物語作者」からの引用をつうじて、子供における「巧妙さ(List)と大胆さ」とをひとまとめに扱っているが、「物語作者」自体の引用部に連なる部分では、これらは「勇気(Mut)」の「小胆さ(Untermut)──策略と大胆さ(Übermut)の両極」への分極として記述されている。

他方で、この「両極」は、同様に「物語作者」における、「かつては追想(Erinnerung)のなかで統一を保っていた」、長編小説という一つの作品が完結した文学形式における「想起(Eingedenke)」と、物語という連綿と語り継がれ改変を繰り返す文学形式における「記憶(Gedächtnis)」という2つの記憶の形態の「分化」という事態と対応していると考えられるが、この、作品を完結性と非完結性の両側から眺めるベンヤミンの眼差しは、本書でも一冊の書物と、蒐集において様々な人々の手に渡ることによって古びることや口頭伝承における筋書きの改変による「新生」として提示されているように思われる。

しかし、本書において最終的に、蒐集行為は──「書物としての『幼年時代』に焦点を絞ってみると」──「「運命」に内在するパラドクスに陥っている(本書p.347)」として棄却されてしまう。このパラドクスとは、書物はベンヤミンが「もっとも重要な運命」と呼ぶ「蒐集家との出会い」によってコレクションに組み込まれることで一冊一冊が「ひとつの世界秩序」を形成し、新生と保護の効果を与えられるが、同時に「「コレクション」に居場所を見出すことによって生成を止め、「蒐集家」以外の人物との出会いの機会もまた喪失される(本書p.347)」ことで読者に読まれる可能性を剥奪される、というものであるとされる。しかし、このパラドクスは、ベンヤミンのテクストからというよりは、蒐集家のコレクションと展示とを同一視する解釈のうえで、「書物を一冊として構成することと、その書物が一時的な刺激的価値を放つ展示品に変身することは、両立しない(本書p.348)」というアドルノからの引用を呼び水に、導き出されているという印象を受ける。

ベンヤミンの想定する蒐集の歴史的スパンは、蒐集家の手に渡ってもその死後に離散し、別の誰かの手に渡るという死を超えるような長大なスパンであり、ある蒐集家のコレクションになることは「新生」をやめることではなく、ある連続的過程における静止画にすぎない。

完全な展示品として恒久的に保存されることで、もはや人々の手による「痕跡」のつくことのなくなった一冊の書物は、たしかに「痕跡」による「新生」をやめるが、それは蒐集の性質ゆえではなく「複製技術時代における芸術作品」に連なるような問題系、つまり容易にテクストが複写され、物質的に「触れる」ことなしに「読む」ことが可能になるがゆえである。しかし、本書が依拠する新全集版がそうであるように、それはテクストがより多くに読まれることをむしろ促進するのではないか。

おそらくこの混乱の根底にはアドルノとベンヤミンの相違がある。アドルノの論考「書物を愛する」においては、人の手で持ち運ばれ、読まれることとそれによる物理的「痕跡」としての「傷」の発生が不可分のものとして綴られている。それに対して、たとえばパサージュ論においては、ある事物の「成立、[……]以前の所有者[……]といった一見どうでもいいような歴史」の「痕跡」までも見て取るために、有用性や機能連関といった使用価値を度外視する必要が蒐集家にはあるとされ、そうした蒐集家のなかでも蔵書家は、「おのれのコレクションを必ずしも機能連関から切り離すことをしない唯一の蒐集家」として例外視されているように、読むことと、「痕跡」を残すことや見てとることは不可分な関係にはなく、書物を読むことと蒐集することは──当然といえば当然だが──両立しうる。

プルーストに、創作の核としての「最も歪められることなく支配している」時間性における「無恣意的想起」と「歪められた状態への郷愁」にまみれてベッドに倒れ伏す現実の生活という、「特定の創作行為と、この特定の病気との共生」を見てとるように、あるいは『複製技術時代の芸術作品』において、歴史を「芸術作品そのもののなかにある二つの極(Polarität)」である「礼拝価値」と「展示価値」のあいだの抗争(Widerstreit)」における「一方の極から他方の極へと重心が交互に移動してゆく」過程として捉えるように、アドルノが述べるのとは異なり、ベンヤミンは書物が一冊の書物という完結性を備えることと、蒐集されコレクションに組み入れられる、あるいは展示される運動を──たとえそれが止揚へと決して至ることのないとしても──矛盾としては捉えていない。むしろそれらは「一回性」と「反復」の両極なのであり、本書でも「アゲシラウス・サンタンデル」から引用されているように、それらがともに救われることこそがベンヤミンの目指す救済であり、歴史の天使が欲するものにほかならない。

天使は幸福を欲している。この幸福とは抗争(Widerstreit)である。この抗争において、一度限りのもの、新たなもの、まだ生きられていないものの恍惚が、反復の、ふたたび所有することの、すでに生きられたものが持つかの至福とともに横たわっている。(本書p.250)

ベンヤミンが早くから大衆性や複製技術における可能性に独自の眼差しを向けていたのに対して、アドルノはそれに概ね否定的であったという具体事象への異なった姿勢が、矛盾と両極性という形而上学的水準での相違と折り重なり、ベンヤミンであれば書物という事象の2つの側面、それをいかに感知するかによって「一冊の書物」としても、展示品あるいは蒐集家のコレクションとしても捉える二重性として感知する事象が、アドルノにおいては矛盾となり、一冊の書物としての可能性を生かすために、それが集積されることのもつ可能性は棄却される。

ベンヤミンが蒐集と述べるとき、強調されているのは、傷一つつけずに保存されたコレクションという側面ではなく、むしろどれほど丁寧に取り扱ったとしてもそこに「痕跡」として宿ってしまうような「近さ」に、ある書物をふと手にとり背表紙を撫でただけの「痕跡」が折り重なっていく歴史的な堆積である。

このとき、蒐集家とは特定の人物像を指定するだけのものではなく、たとえば遊戯室の床に、本棚から自分の目に止まった本を引き出して積み上げたものの、読みもせずに家路についた子供もまた一人の蒐集家であり、一つ一つの本を取り出しては戻した、そのときどきに織りされた配置それ自体もまたそれら本の「運命」に組み込まれるのだと考えてはならないのだろうか。

この名もなき蒐集家がときに、ある本のテクストの記述に吸い込まれ、思わず読みいってしまうとき、そしてそのささやかな出来事を、後になってふと思い返してみるときにいくつもの本の内容がないまぜになって思い返されることもあれば、あるキッカケにより駆動して、一冊の書物のある一文がはじめて読んだかのように立ち上がることもあるならば、それらはもはや対立でも矛盾でもなく、質の異なる記憶が、どのようにたち現れたかの違いにすぎなくなる。

アドルノに仮託された、書物への改変を「傷」として肯定的に捉える解釈の先で、本書は『ベルリンの幼年時代』という一冊の書物に加えられたアドルノによる、ベンヤミンの当初の意図とは異なる編纂をもまた「傷」として捉えなおす。

同時に、本書において『ベルリンの幼年時代』には、ナチスによる歴史の修正とそれによる構築される大文字の「正しい」歴史によって、忘却──というよりもはじめからなかったことに──されてしまいかねない歴史を、一冊の書物という隠れ家の秘密として匿う試みという位置づけがなされている。

だが、ある出来事が思い出される可能性を損なう危険性において、ナチスによる歴史の編纂と修正から、アドルノによるベンヤミンの作品への手入れを「傷」として肯定的に区別することは本当にできるのだろうか。

そこには、ある出来事を、善悪の基準や現在に立脚した結果において測定するという前提が隠れてはいないか。

「傷」という考え方は更新という考え方と不可分であり、そこには常に現在においていかなる状態にあるか、という現在において見、聞き、読むことの優位がある。

「傷」による「新生」は本書の述べるようにそれ自体肯定されるべきものであることは間違いない。だが同時に、現在において「傷」ついた状態のみでなく、これまで無数に傷ついてきた一つ一つの瞬間が等しく肯定されるのでなければ、結局は遺されたものの優位性は揺らがないのではないか。無数にある、過去の瞬間瞬間の、傷ついた一つ一つの──作品の、そして歴史そのものの──姿が肯定されるのでなければ。

あらゆるものに独自の可能性を見出そうとするベンヤミンの身振りは、美術館における恒久的な展示やナチスによる大文字の歴史が、いかに自身の生を苛んだとしても、それを一定の個人や集団の意思に基づく行為に帰する側からではなく、歴史における時代的条件の側から眼差すことを可能にする。

ベンヤミンにおいて確かに、現在において遺されているものを基準とした考えが一方にはある。だが同時に、他方で、通常のあらゆる意味においてもはや遺されていないものをいかにして再び新たに見出すのかを最後の瞬間までベンヤミンは繰り返し問われている。このとき、現在において眼差されるものは過去において眼差されるものと呼応し、過去において読まれたことは、現在において読まれることと横並びの位置まで引き上げられる。

アドルノが述べるようにショーケースに入れられることが読むことを妨げているとすれば、それは蒐集の過程で痕跡として宿っているもはや誰のものか区別できない記憶の、無数の堆積の運動のためではなく、むしろその運動を停止してしまうこと、読むことも触れることもできず、蒐集家の死によってもそれが二度と散逸することがない、死を飛び越える永続性のためではないか。

本書の序論において「膨大な研究文献の蓄積があるからこそ、読解の自由が狭くなりがちな現在の研究状況」において「われわれ読者に求められるのは文献学的探査の成果を踏まえつつも、ベンヤミン作品をひとつのプロジェクトとしてとらえること、言い換えるならば作品を開かれたものとして改めて読解しなおすこと(本書p.20)」を執筆の動機としてあげているように、むしろショーケースに入れられた散逸の不可能性へと作品を接近させる危険は、「学術研究」という身振りそのものに宿っているのではないか。

ある遺物に隠された「痕跡」が新たに見出されることは、現代においてはそれを可能にする調査技術の革新とほぼ軌を一にしている。このベンヤミンの意図とは異なる、唯一の「正しい」痕跡の発見という価値観は、ある書物を読むという行為においては、唯一の「正しい」想起をおこなうこと、それによってベンヤミンのテクストの唯一正しい読み方を絶えず刷新し「進歩」させていくという形態をとり、もはや──そのようにしか──読むことのできないという、永続する実体なきショーケースを構成する。

そうして「正しさ」において測定することで「正しい」ベンヤミンの完膚なきイメージを抽出するという、本書の言い方を踏襲すれば「パフォーマティヴな」次元は、それ自体がベンヤミンの述べるコンスタティヴな次元を裏切っているのではないか。

人文学研究という括りそのものや制度としての位置づけの変動にはさしたる興味はないが、ベンヤミンが教授資格論文として提出した『ドイツ悲劇の根源』を「理解不能」として門前払いされ、死に向かっての窮乏の道をまた一歩進めた背後にも、やはり同様の「正しさ」という規範が控えていたのではないか。当時のアカデミズムが拒絶したものを現在のアカデミズムが手放しに称揚するのは「進歩」によるものなのか。

言うまでもなく、すでに構成済みの「正しさ」の上に積み重ねられ続けた「正しい」研究成果が、誤読の蓄積であり、コンスタティヴな次元においてすら研究対象への裏切りの巨塔となる可能性は排除しえない。

むしろ、研究という身振りそのものが研究の対象を裏切ってしまうことへの恐れこそが人文学と呼ばれるもののまとまりをかろうじて保っているとすれば、それが希釈され損なわれつつあるのは、制度といった外圧のためではなく、唯一の「正しい」痕跡を蓄積させ、唯一の「正しい」想起をおこなおうとする意識未満の内圧、その《伝播》によるのではないか。

だが同時に、おそらくベンヤミンほど読むことで書かれていることから逸れ、「使う」ことが容易な書き手もいないだろう。むしろベンヤミンへの忠実さ、彼が言ったとしか言い切れない次元に踏みとどまりつつベンヤミンから逸脱する身振り、もはやどちらが述べているかわからない忠実さのさなかで逸脱を貫こうと試みることこそが、ベンヤミンのいう作品の「死後の生」に触れうるのではないだろうか。

おそらく、序論の「資料にたいして忠実であるべきなのはもちろん大前提としてありつつも、豊富に与えられた素材が発する声をいかにして聞きとるか、その学問的な想像力が真に求められている(本書p.20)」という言葉もこのことからそう遠くはないだろう。

本書の数多くの実りある読解をつうじて、ベンヤミンに、そして本書それ自体に触れる読者が、忠実さのさなかでの逸脱を貫くことができるかは、各々に委ねられている。

(髙田翔)