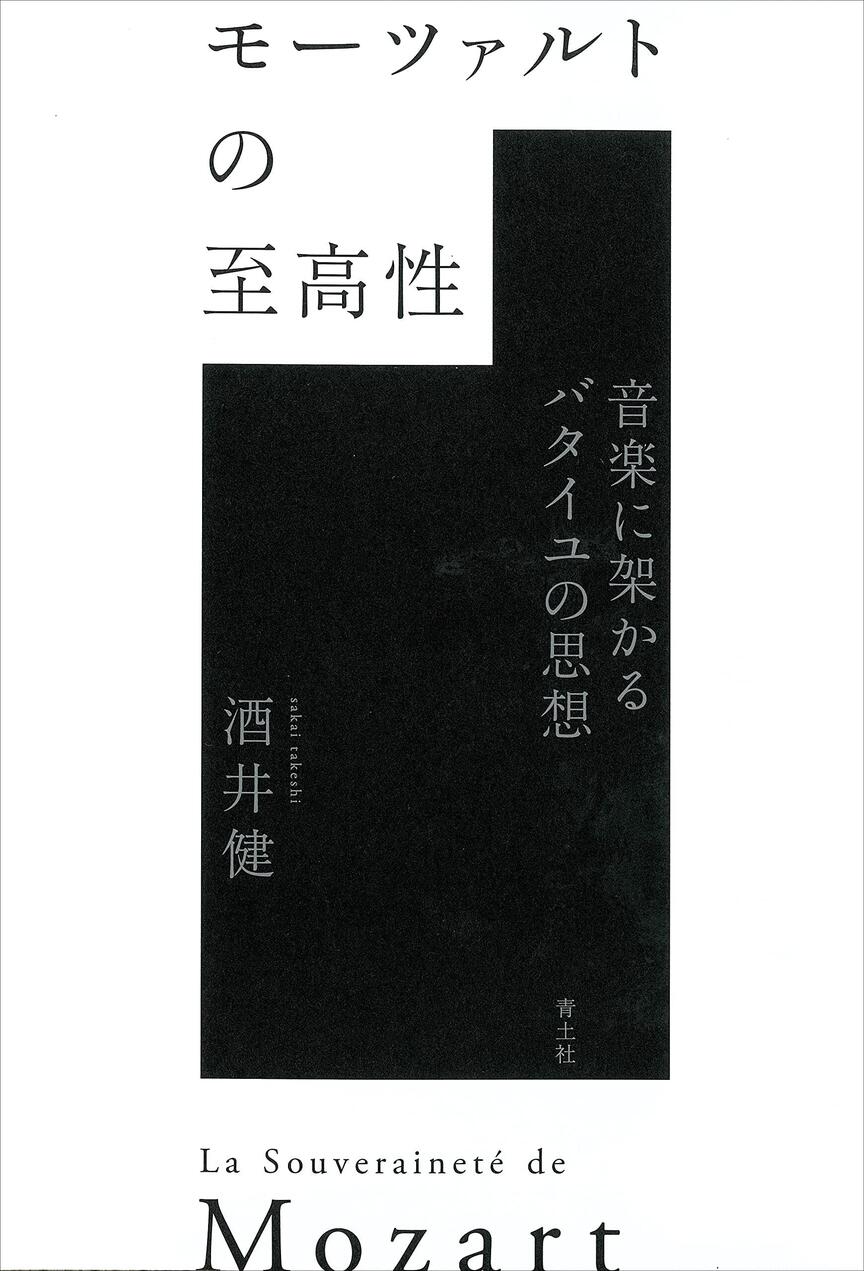

モーツァルトの至高性 音楽に架かるバタイユの思想

バタイユとモーツァルトに「橋を架ける」大胆な芸術論。バタイユの著作に音楽への言及は少なく(モーツァルトについては『ドン・ジョヴァンニ』序曲に触れたわずかな一節があるのみ)、それでなくとも「老練なモグラ」を自称するこの地下の思想家が、玲瓏珠の如き天上の音楽とどう繋がるのか、戸惑う人もいるだろう。だが本書を開けば、バタイユが芸術のうちに愛したものと、モーツァルトが音楽によって煌めかせるものとの間に、思いがけない確かな橋が渡ることが分かるはずだ。

「パロディ」、「洞窟」、「転調」、「空無」、「死を笑う」といったモチーフを切り口に、著者はモーツァルトの多数の楽曲、書簡、周辺事情と、バタイユの芸術論・宗教論を交錯させていく。それは、モーツァルトの長調に地下的な「悲しさ」を聴き取り、バタイユの宗教論にあっけらかんとした「軽さ」を読み取る、キアスマティックな架橋作業である。両者を結びつけるのは、いきなり反転するものや、矛盾を内包しつつ軽やかであるものへの同じ嗜好であり、また「自然人の幸福」への愚かしいまでの陶酔、個の思考や表現を複数のそれへと変えていく志向、「何ものでもない」ことの無邪気な肯定だ。著者が総じて「軽さの美学」と呼ぶこれらのテーマは、モーツァルトとバタイユを超えて、おそらくは宗教と芸術を深く結び合わせる橋梁でもあるにちがいない。

加えて本書は、若かりし頃バタイユ思想とモーツァルトの音楽に心揺さぶられ、以来ずっとそれに寄り添ってきた著者の、研究者としての足取りを辿った一冊でもある。「涙脆い」著者が、同じく涙脆かったモーツァルトとバタイユとどのように出会い、打たれ、今日までずっと震わされ続けてきたかが、率直な体験的言葉によって綴られている。死を受け止めてなお軽やかに笑う者たちの「遠方のパトス」へ捧げられた、円熟のエセー。

(大池惣太郎)