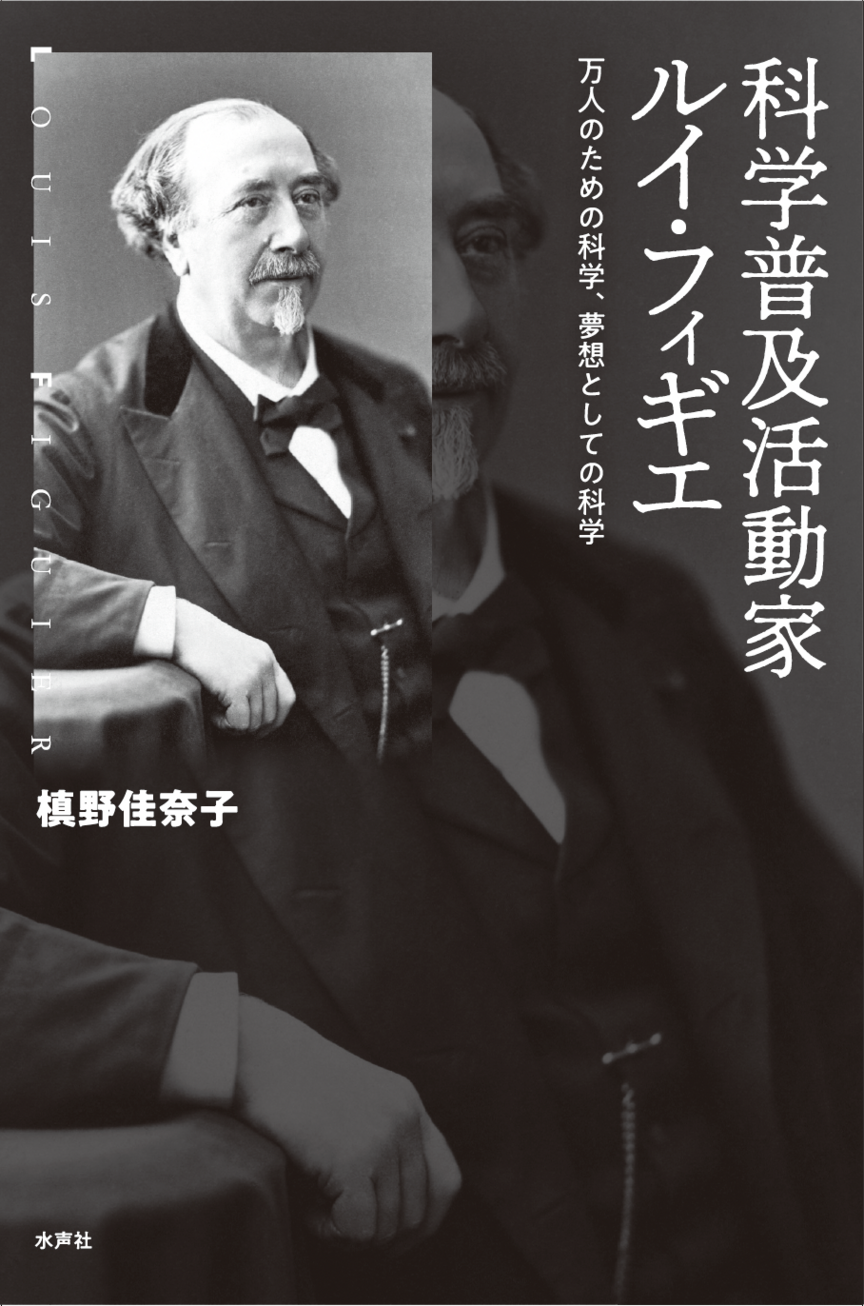

科学普及活動家ルイ・フィギエ 万人のための科学、夢想としての科学

「…様々な技術が日々発展し日常生活に浸透していく中で、専門知識に乏しい一般大衆は、これらの新技術を分かりやすく解説してくれる新聞記事や雑誌記事、単行本を求めていたのである。」

本書の冒頭(11頁)にあるこの一節は(最後にインターネットという媒体をくわえるなら)、あたかも最近の状況を指摘したかのようにも聞こえる。ただ、その後に続く本書の内容は、ルイ・フィギエという「科学普及活動家」をとおして19世紀中頃のフランスを検証したものであり、さらには、この時期の写真というメディアの社会的な位置付けが従来とは異なる角度から明らかにされていく。

個人的な関心をまじえると、本書の中心人物であるフィギエの名を知ったのは、松浦寿輝著『知の庭園 19世紀パリの空間装置』(筑摩書房、1998年)でのことであった。19世紀の近代都市に生じた技術の進展とその社会的なインフラへの浸透は、それらの内実を分かりやすく普及してくれるフィギエのような人物を必要としていた(科学普及活動とは"vulgarisation"の訳語である)。合計4巻を数える『科学の驚異』(1867-1870)を主著とし、進展著しい科学一般を解説する通俗読み物の作家として人気を獲得したフィギエの姿は、いわば「サイエンス・ライター」の原型とも呼べるものであり、本書はその彼の仕事をあくまで一次資料の分析を中心として丹念に描き出していく。

しかし、この時代のフランスの文化史とフィギエの仕事に注目を促すだけでは、本書の一面を捉えたことにしかならない。というのも三部構成のうち、第一部から第二部の内容は、フィギエや同時期の批評家たちが論じた科学技術のうちでも「写真」に関連する当時の言説に焦点を当てることにより、文化史や科学史のみならず、写真史にとって貴重な内容となるためである。

たとえば第一部第一章は、フィギエの登場に先立ち、フランスでダゲレオタイプを発表する以前のダゲールによるディオラマ関連の仕事に着目し、その後に発表されることになる写真技術との連続性が指摘される。これに続くのは、F・アラゴによる写真の公開演説の内容を掘り起こし、同時期に並行して写真技術を開発していたW.H.F. トルボットやH・バヤールとの緊張関係を仔細に検証した第二章である。このように紹介すると、写真史に頻繁に登場する教科書的な史実のように思われるかもしれないが、その細部を実際に検証した日本語の先行研究はそう多くはないだろう。そしてなにより、こうした誕生直後の写真について早くも1848年の時点で「歴史化」を試みたのが若きルイ・フィギエであり、第三章ではその彼の仕事が、後の写真史や写真評論の雛形として位置づけられる。

いわば黎明期の写真「史」が、どのようにして(フランスを中心として)形成されることになったのか──詳細については実際に本書にあたって頂くとして、その軸となるのは、科学としての写真に芸術としての価値を認めるようになったフィギエの態度変更である。結果として、第二部以降で示されるように、フィギエの評論はボードレールの著名な写真批判とは対照的な態度を打ち出すものであったが、その双方を引用していたのが、本書にもたびたび登場するベンヤミンであった(120頁)。これらの点に着目した議論は、写真がその登場から政治・科学・芸術の緊張関係に取り込まれる一方で、それらの領域を大きく変革するメディアでもあったことを詳らかにする。

この他にも、カルト・ド・ヴィジット(ディスデリ)や絵画複製写真(ル・グレイ)、心霊主義/写真(ビュゲ)など、これも19世紀の写真史ではお馴染みの事象や人物が、フィギエという人物を言わば「レンズ」にすることにより(その偏光も含めつつ)検証されていく。第三部では、写真から離れつつあったフィギエを追いつつ、議論はその背景に控える宗教と科学のあいだのジレンマに迫ることにもなるだろう。それらを著者とともに読み解く作業は、ネットで調べただけでは到達しえない歴史の厚みと想像力にあらためて気づかせてくれるはずである。

(増田展大)