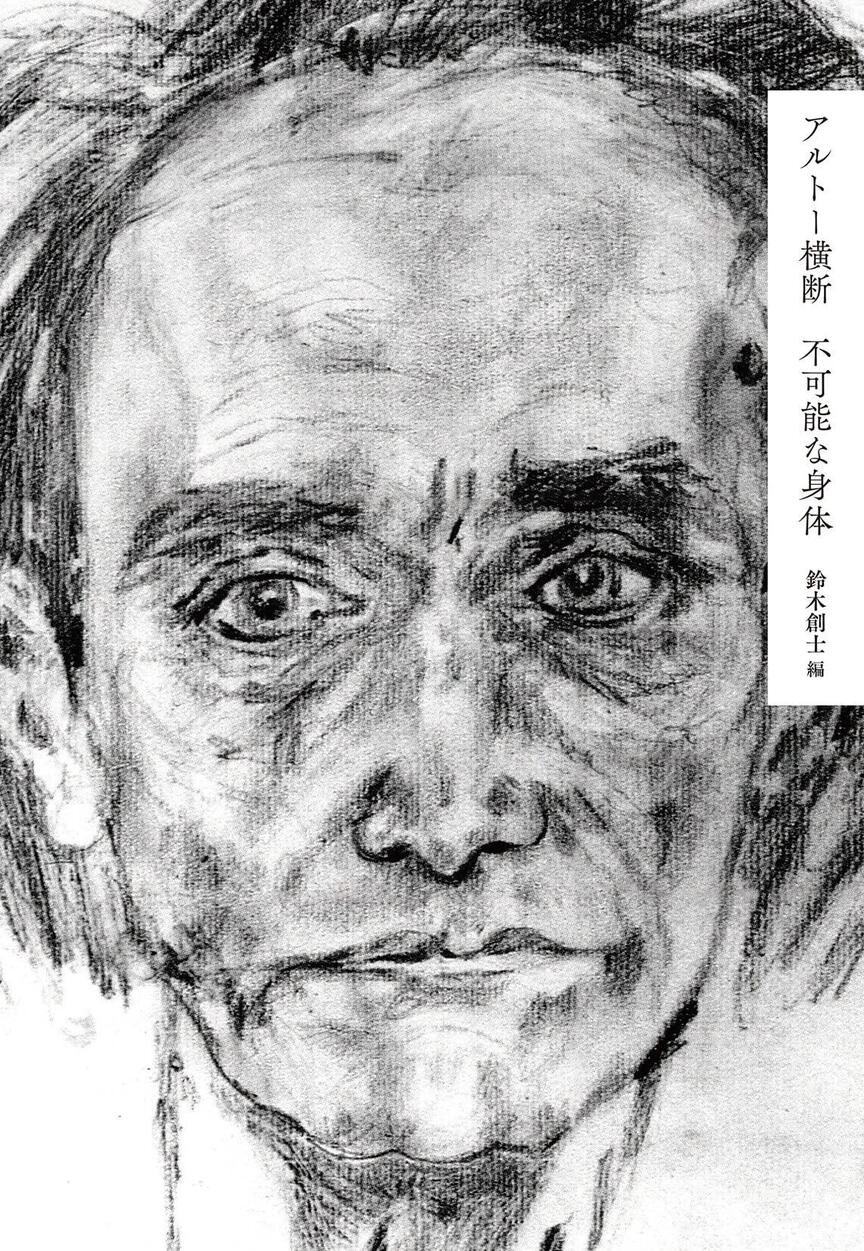

アルトー横断 不可能な身体

アントナン・アルトー(1896-1948)については、それまで刊行されていなかったカイエ群が2011年にエヴリーヌ・グロスマンの編纂により出版され、21世紀に入ってからも、博士論文や研究書、関連書がフランス内外で国際的に断続的にあらわれており、また、大規模であれ小規模であれ、展示だけでなく上演もあちこちでなされている。本書は、昨夏から昨秋にかけて、月曜社から『ロデーズからの手紙』、『アルトー・ル・モモ』、『カイエ』、『手先と責苦』からなるアルトー・コレクション全4巻刊行を契機として編まれたものである。アルトーにとっての自殺とは隠喩であり何者かによる殺人を意味することをしめす自殺論三篇の翻訳のあと、編者である鈴木創士氏へのインタビューがまず置かれ、そこでは現代思潮社から『アントナン・アルトー全集』が出版された1970年代当時の回想や、アルトーにとっての演劇・ペスト・身体、オカルティスムとの訣別、ロデーズの精神病院に入院してからのイエス・キリストのテーマ、デッサンのモティーフについて、わかりやすく明かされている。

「アルトー問題」と題されたインタビューで、江川隆男氏は、ドゥルーズの『意味の論理学』でアルトーを知り、『アンチ・オイディプス』を経、みずからのスピノザ問題とも重ねるかたちで、アルトーの「器官なき身体」、さらには不死の身体と自殺の主題から、残酷と無能力という、より一般的な哲学的問題を立てたプロセスを述べているが、ここで『手先と責苦』や『カイエ』が参照されているように、精神病院収監以降、そして死後、さらにはごく近年になって公刊されアクセスが容易になったテクスト群が、今回の寄稿者たちによって少なくなく参照されているのが本書の特徴だろう。なかでも、異言(グロソラリー)と呼ばれる解読困難な不思議な文字羅列をめぐっては、荒井潔氏が1943年1月22日にジャン・ポーラン宛の書簡にはじめてそれが現れて以来の変遷について神をはじめとする〈他者〉の言語の介入といった観点からたどり、中村隆之氏は宗教的、精神医学的な語義を確認したうえで無限からの生成と呪文と身体の結びつきから考察している。言語学と関連して、岡本健氏は、マラルメのフランス語への態度とも比較するかたちで、アルトーの言語否定のありさまを記している。堀千晶氏は、アナーキーと演劇の実践としての『ヘリオガバルス』をアンティゴネーへの生成という観点から読み解き、遺骸的言語の振動がタブローの表層の震えと結ばれることを明かしているが、村澤真保呂氏が、カンバス上での絵の具の積み重ねが生きた身体をもたらすというゴッホの視点からゴッホ=アルトー=ニーチェの一体を見出し、ガタリによる非物質的世界との照合を示しているように、アルトーの絵画/デッサンの実践はそれ単体では済まないすべてと絡み合った問題系となっていることが見て取れるだろう。『手先と責苦』の訳者である管啓次郎氏のテクスト「COS MAGONIE」は先にみたような異言に共鳴する詩作品である。ほかに、どのようにアルトーと出逢ったのか、自分にとってのアルトーについて、金子薫氏は創作の楔となっていることやメキシコへの旅をめぐって、原智広氏は存在の欺瞞や神学的格闘をめぐって、個人的エピソードを寄せている。なお、『アンチ・オイディプス』において神との訣別によって初めて機械論が現れトマス・アクィナスの伝説が反転されたことを突く丹生谷貴志氏の1985年の文章も再録されている。

わたしはブランショにとってのアルトーを振り返るかたちで参加した。通読し、アルトーを総合的かつ多角的に見るだけでなく、彼の晩年にほとんど重なる第二次世界大戦とその前後の時代状況から、いまを批判的に考えるヒントが随所に散りばめられているように思った。たとえば、宇野邦一氏が、デリダとソンタグのアルトー解釈を批判的に再読しつつ、アルトーのデッサンそのものが、1939年10月に落雷のように彼に訪れた過程を読み解き、最後、「アルトーのデッサンは人間の再生工場のようなものか。哀れみの工場は地獄に似ていたか。アルトーがそれを描いた頃、実際に世界はいたるところ地獄だった。さていま世界は?」(88頁)と結んでいるように。あるいは、高祖岩三郎氏が、北米先住民のペヨーテの儀礼と西洋植民地主義の暴力への抵抗の連関を語り、管理機構との実存的齟齬が強まる現在、「アルトーは、そんな子供たちと若者たちに、内奥からの怒りを呼び起こし、心身の病や制度への適合不能性を能動的な力に変えて、闘争としての生を生きる可能性を指し示しているのではないか」(227頁)とし、「地球的共棲媒介(プラネタリーコモンズ)」の問いを提示しているように。アルトーのテクストは、はじめて読むと、このような生を生きた人がいたのか、このようなものを書いた/描いた人がいたのかと驚きがあるかもしれないが、ジャンルを問わず思いがけない扉が開かれており、これから何度でも新しくアルトーの読者は生まれるように思う。

(髙山花子)