編著/共著

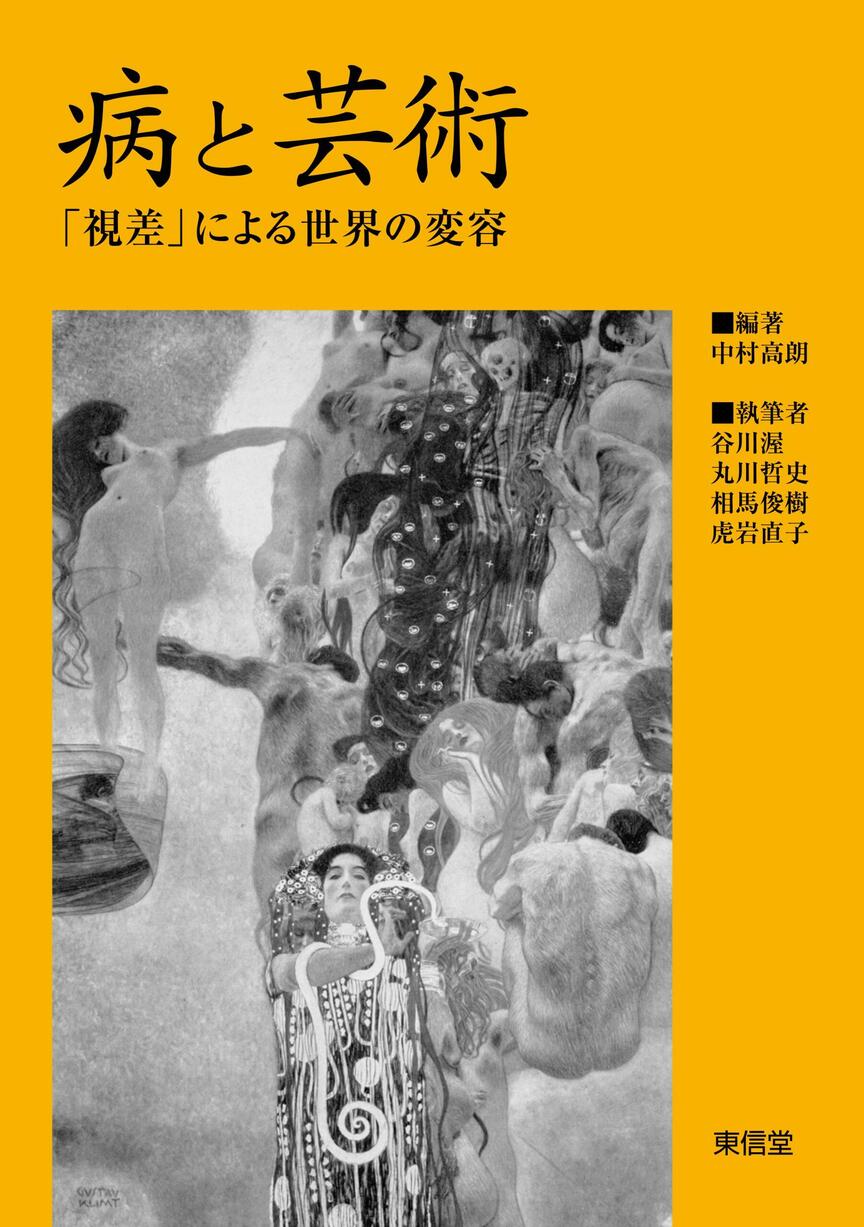

病と芸術 「視差」による世界の変容

東信堂

2022年12月

複数名による共(編/訳)著の場合、会員の方のお名前にアイコン()を表示しています。人数が多い場合には会員の方のお名前のみ記し、「(ほか)」と示します。ご了承ください。

『病と芸術』(東信堂)は2021年12月にオンライン開催されたシンポジウム「病気と芸術」が基になっている。シンポジウムが計画されたきっかけは、2019年末に確認されて以来猛威を振るっていた新型コロナ感染症である。本書が示唆しているのは、病気が単なる芸術作品の素材ではなく、病気そのものが誘発する世界の見え方の変化を露わにするのが芸術であるということだ。謂わば「良」に対する「非良」からの視点を芸術は提示する。その手法と題材はさまざまで、以下の通りである。

冒頭の美学者谷川渥による「大正デカダンスとその病」は20世紀初頭日本文学を牽引した漱石、芥川、谷崎、朔太郎などの作家に共通する「神経衰弱」という「病」に着目している。次の丸川哲史の論考は『細雪』に頻出する肉体の病を、急速に近代化していく日本の歪を具現するものと読解する。相馬俊樹が紹介する女性画家ロメーン・ブルックの女性像は「健全なエロス」から逸脱したエロスをダンディズムへと結晶させた。最後の虎岩直子論文は、現代アイルランド出身の英語詩人シネイド・モリッシー作品を分析して、「病気」によって解体された世界像の彼方に新たな結合の可能性示唆している。

(虎岩直子)