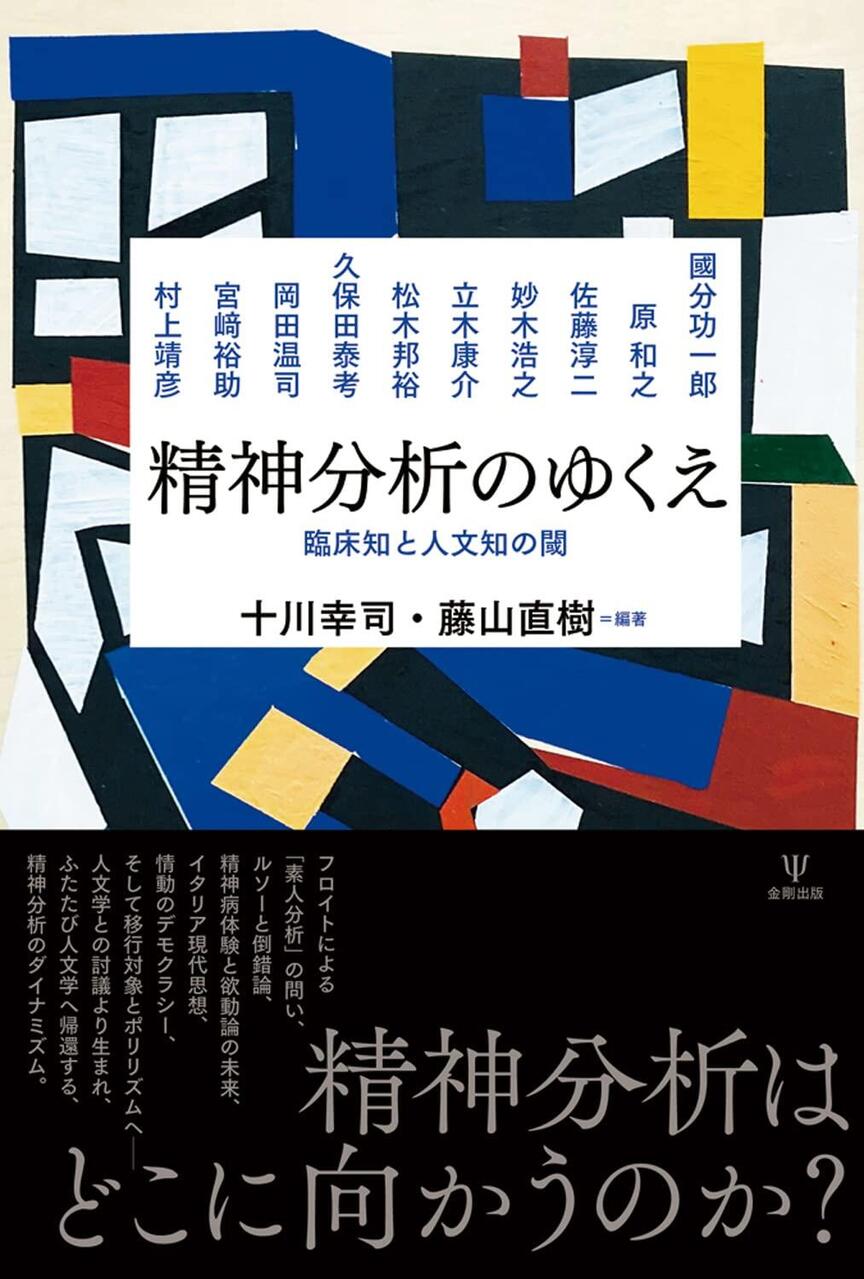

精神分析のゆくえ 臨床知と人文知の閾

「ゆくえ」という言葉は「行方不明」や「行方知れず」といった繋がりでよく見ることもあって、「精神分析のゆくえ」という表題のうちに、あるいはその将来に対する漠たる不安の表現を見る向きもあるかもしれない。しかし本書を開いた読者はすぐに、その間違いに気づくことになるだろう。

本書は2016年から始まった、小寺記念精神分析研究財団における「学際的ワークショップ」の第1回から第5回までの発表を一冊の本にまとめたものである。著名な国内の精神分析家、精神科医、人文系研究者を集め、毎回特定のテーマを設定して開催されたこのワークショップは、精神分析がフロイトにおいて持っていた人文学との「緊密な関係」を回復せんとする試みだ。ただこれは単に懐旧復古の試みではなく、ワークショップの企画者でもある編者らの「精神分析を日本に根づかせるという希望」(p. v)によって動機づけられている。世界の他地域と比較してその導入が順調であったとは言い難いこの日本の地に精神分析が根づくためには、おそらくそこにその誕生にも比すべき大きな変化が生じなくてはならない。そのための手がかりとして、フロイト以後自律した分野として専ら臨床を参照軸に定めた精神分析を、それが発生状態にあった時の雑種性に、すなわち新たな経験を記述するためあらゆる学問分野を参照しなくてはならなかった欠乏(ぺニア)の状況に引き戻すことが試みられているということだろう。

フロイトの論文「素人分析の問題」を取り上げた第Ⅰ部ではまず、精神分析と医学の「自明な」繋がりが議論の対象になる。臨床抜きの精神分析が決してありえない一方で、フロイト自身この論文の中では神経症の治療における精神分析の利用を「その応用例の一つ」に過ぎないとして、精神分析を医学とは異なった養成過程を必要とする自律した分野と位置付けていた。そうした医学を超過する精神分析の性質が、ここでは二つのキーワード―國分功一郎氏が分析実践と当事者研究との共通性を指摘しつつ導入した「研究する存在」(p. 12ff)、および藤山直樹氏が分析の訓練の到達点を定式化する表現として提示した「最良の素人」(p. 31)―を通して強調される。「無意識」を考えるということが、自身のことを隅々まで心得た者など誰もいないということを含意するとすれば、その「誰も」のなかには当然精神分析家も、ということは精神分析そのものも含まれるのでなくてはならない。そこから帰結するのは、医学に寄りかかって主張されるその同一性(アイデンティティ)が決して最終的なものではありえないということだ。

こうして確認される、差し当たって主張された精神分析なるものの輪郭の緩みは、「倒錯」をテーマとした第Ⅱ部で佐藤淳二氏が展開する、精神分析を手掛かりとしたルソーの「倒錯」をめぐる文学研究が、やがてフロイトが指摘したのとは異なったユーモアの次元を反照するさまに(p. 66ff)、あるいは妙木浩之氏が少なくとも一部の分析家のもとに指摘する、倒錯を「異常」ではなく「ネオセクシュアリティ」(p. 78)として、「治療」の対象という一面的な位置づけから解放する身振りの躊躇いのなさに、その効果を見て取ることができる。これは両氏の「討議の後に」(本書ではこう題されたパートが各部の終わりに配されている)これを受け止めた上で展開された、立木康介氏の「父権主義的異性愛という「倒錯」」(p. 96)の主張においてさらに際立つことになるだろう。

精神分析の硬直的な同一性(アイデンティティ)ないし輪郭はまた、それがそのまえで立ち止まるものによっても規定されている。「精神病」をめぐる第Ⅲ部で松木邦裕氏は、それを精神病を特徴づける「消滅の不安」とそれが由来する「こころの非表象領域」に認め(p. 121)、その領域を描写しうるこころのモデルを精神分析の未来と位置付ける。松木氏がそうしたモデルを、精神分析の内部ではなく、哲学や宗教学、基礎医学、理論物理学などの他の学問分野との対話に求めようとするのに対して、十川幸司氏は自閉症を「これまでの精神分析理論を揺るがす可能性を持つ新たな病理」(p. 135)としつつ、欲動論をベースとして、自閉症が精神病と区別されていなかった時代のフロイトの精神病論に二つの系列を区別する議論を展開し、その一方によって精神病が精神分析的に治療可能な病と位置づけられること(p. 144)を説くとともに、同じ欲動論の観点から自閉症を解明する、フロイトの欲動論の拡張という構想を提示する。そしてこの精神分析にとっての精神病と自閉症という点については久保田泰考氏から、精神病のイメージをかつて定めていた「分裂病」が現代では後景に退く一方で、クライン的な議論の起源の一つとなっている症例ディックは精神病というよりむしろ「自閉スペクトラム症例」であり、「自閉的なエレメントに対する臨床的直観を通じて対象関係論学派の精神病論は構築されている」(p. 152)という指摘があり、これは精神分析の内部に突破口を見出そうとする十川氏の議論を別角度から支えるものとなっていると言えるだろう。

そして最後の第Ⅳ部では、「現代思想」との対話のなかに、自己同一的な輪郭を揺るがされた精神分析の新たな位置づけを求めるということが問題になる。きわめて精神分析的なテーマを、精神分析を必ずしも参照することなく論じてきたジョルジュ・アガンベンが、フロイトを参照しつつメランコリーの「否認」を論じた例外的な個所から、岡田温司氏は「二つのものの境界がぼやける領域、その場なき場、グレイ・ゾーン」(p. 163)を指すものとしての「閾(soglia)」という語を引き出すが、本書の副題が示す通り、これはその輪郭を曖昧にした精神分析が知の他領域と取り結ぶ関係を名指す表現となる。さらに宮崎裕助氏はフロイトがテレパシーへ寄せた関心をデリダの議論を手がかりに論じつつ、「呼びかけへの応答という出来事」(p. 192)として始まるテレパシーが、「異物」ないし「私たちのコミュニケーションに内在する外部」(p. 194)であり、そうした外部をそのものとして分析の中心に据える点に精神分析の出発点を見て取っている。すでに得られている知の伝達ということによるのとは異なった仕方で描かれる、精神分析の新たな輪郭、新たな同一性(アイデンティティ)を予感させる議論だが、これは精神分析が向き合う主体の同一性(アイデンティティ)の定義にも反映されないではいない。村上靖彦氏は集団的な精神療法の場において、さまざまに働く規範から脱出する者としての主体とそこで「移行対象」が果たす役割に注目し、ウィニコットが論じたのとは別の文脈におけるその具体的な表れとして、二つの事例からそれぞれ「ユーモア」と「ポリリズム」を提示する。いずれにおいても重要なのは「〈やりとりそのもの〉を享楽すること」(p. 221)であるという村上氏の指摘は、宮崎氏の議論とは別の水準において、精神分析がもたらすべき変化が、コミュニケーションの捉え方に、あるいはそれに対するポジションのとり方にあるということを示唆しているように思われる。

精神分析なるものの存在の延長線上に思い描かれた「未来」とは異なった形をとる、その「ゆくえ」への問い。筆者はこの試みに一発表者および(第Ⅰ部の「討議の後に」の)一執筆者として参加しており、今回本書ではじめて読者としてその全体を通覧する機会に恵まれたが、精神分析の来たるべき姿を一意的に描くかわりに、「不安」「リズム」「ユーモア」といった複数の概念が繰り返し現れて「ポリリズム」を刻むその議論には、精神分析の予測不可能なかたちを誘い出す、知的興奮に満ちたポテンシャルを感じることができた。

(原和之)