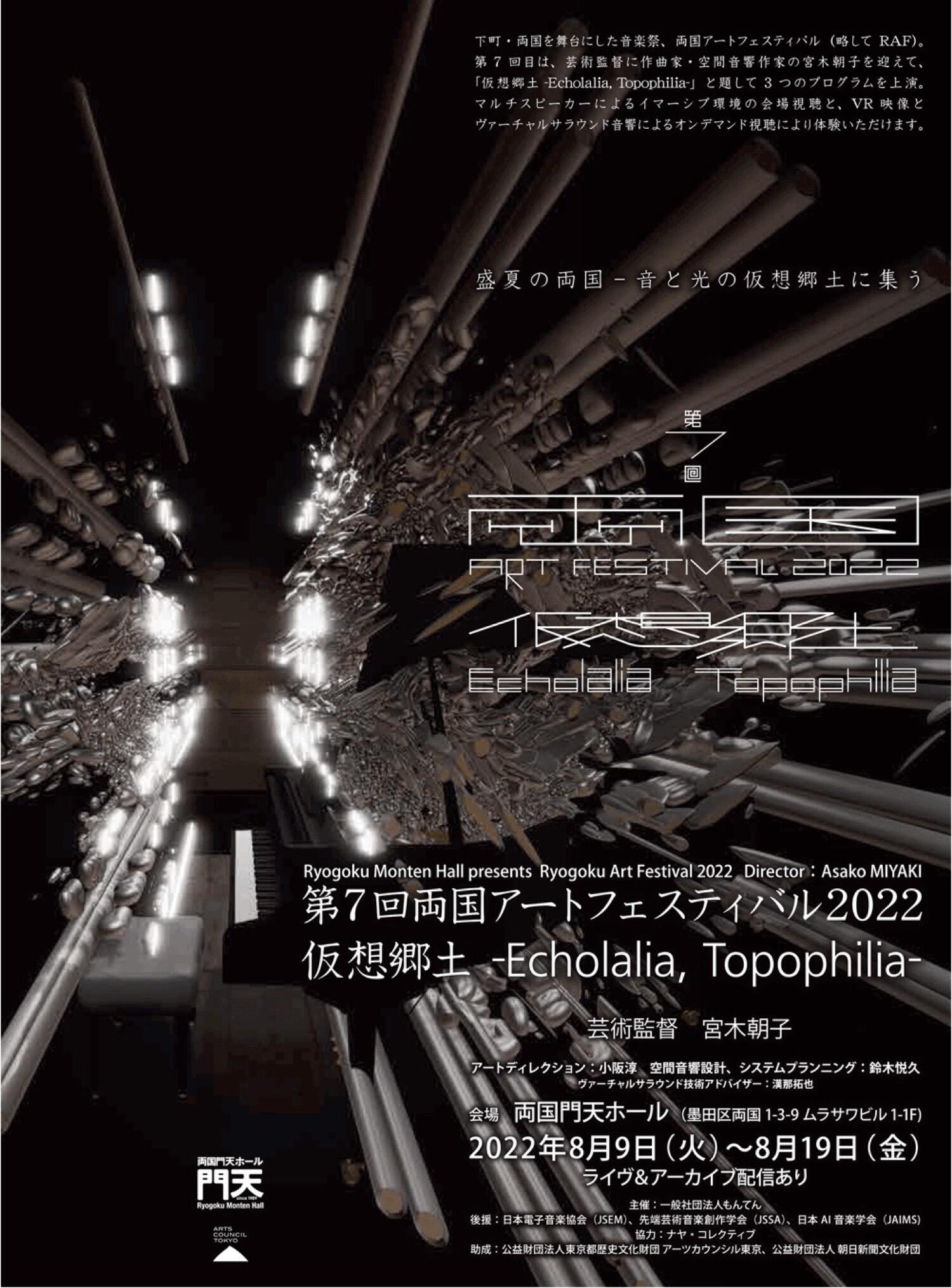

第7回 両国アートフェスティバル2022〜仮想郷土 -Echolalia, Topophilia-

芸術監督:宮木朝子 空間音響設計:鈴木悦久 アートディレクション:小阪淳

日時:Aプログラム2022年8月9, 10日 Bプログラム8月11,12日 Cプログラム8月19日

会場:両国門天ホール

主催:一般社団法人もんてん

後援:日本電子音楽協会(JSEM)/ 先端芸術音楽創作学会(JSSA)/ 日本AI音楽学会(JAIMS)

協力:ナヤ・コレクティブ

助成:公益財団法人東京都歴史文化財団アーツカウンシル東京 / 公益財団法人朝日新聞文化財団

両国アートフェスティバルについて

東京・両国にある両国門天ホールは、小規模ながら、東京の現代音楽シーンにおいて重要な発信を続ける拠点の一つとして知られる。両国アートフェスティバル(略してRAF)は、このホールを舞台に、一般社団法人もんてんの主催により、個性ある国際性豊かなフェスティバルの創出を目的として、毎年指名を受けた異なる芸術監督によって企画されてきた。

第7回目となる今回は、芸術監督:宮木朝子 アートディレクション:小阪淳 空間音響設計、システムプランニング:鈴木悦久のプロジェクトチームにより、「仮想郷土 -Echolalia, Topophilia-」と題して3つのプログラムが上演された。A,Bプログラムはコンサート形式で、9.1chマルチスピーカーによるイマーシブ環境の会場視聴と、VR映像とヴァーチャルサラウンド音響によるリアルタイム配信とそのオンデマンド視聴により体験された。

フェスティバル最終日のCプログラムは、シンポジウムと基調講演として行われた。そこでは企画者に加え、聴覚文化論、ゲームオーディオ研究、AI研究の研究者が登壇し、フェスティバルのテーマについて活発な問題提起と議論が交わされた。

プログラムの概要

両国アートフェスティバルはこれまで、「ホール所有のスタインウェイピアノを活かし、個性ある2台ピアノの現代音楽作品を上演する」という意図の下で毎年開催されてきた。

今回はそれに加え、両国門天ホールという場所そのものをテーマに、ここにもう一つの仮想的環境を立ち上げることが志向された。具体的には、“AURO-3D ”という、耳の高さのスピーカー配置に加え、頭上よりも高いところにもスピーカーを配置したサラウンドスピーカーシステムによって、イマーシブな環境、すなわち聴衆者に没入感を与え、高臨場感をもたらす音響環境が実現された。そしてこのシステムを用いた立体音響による音楽と、映像、生演奏と共に作り出されるヴァーチャルな創造の場を立ち上げる、ということが目指された。さらに、コロナ禍ということもあり、リアルタイムに会場内の映像と音響を配信する形式での視聴も行われた。

Aプログラムのオーディオ・ヴィジュアル・コンサート『Yadori_avatar』は、「視覚-聴覚の融合、そのあり方の問い直しを通じて、“リアルとヴァーチャルの往来”を表現する」というテーマで行われた。リアルタイム上演とオンライン配信とによる現代音楽―現代アートとしてのゲームプレイ=上演の新作を中心にプログラム構成され、今回の芸術監督である宮木朝子(筆者)によるイマーシブな3Dサラウンド音響によるサウンドと、ゲーム映像、VR映像のそれぞれ異なる映像作家(小阪淳、馬場ふさこ、千田泰広)とのコラボレーションによる作品が上演された。作品によっては、ヴァイオリン(林原澄音)、サクソフォン(大石将紀)の演奏をソフトウェア内でリアルタイムに変容させていく、ライブエレクトロニクス形式による上演も行われた。

さらに海外招待作品として、ドイツからZKMの元客員作曲家・石井紘美、ドレスデン音楽大学電子音楽スタジオ元所長の作曲家、ヴィルフリート・イェンチを迎え、映像と音楽の間に主従関係を持たずに同一のコンセプトから生成された素材を元に成立する“ヴィジュアル・ミュージック”の上演と、ヴィデオ出演によるレクチャーが行われた。

Bプログラムの『Imaginary Piano_Scape』は、これまで2台ピアノの祭典として開催されてきた両国アートフェスティバル本来のコンセプトを受け、ホール内の“リアル”ピアノ(スタインウェイ・ピアノ)と、メディアを通して生み出される“ヴァーチャル”ピアノによる作品によって構成された。

国内外から選ばれた公募入選作品5作品と、水野みか子、鈴木悦久、顧昊倫の委嘱新作と、宮木朝子とAI研究者大谷紀子、小阪淳によるAI自動生成画像を用いた映像とサラウンド音響による新作が上演された。2台ピアノという条件を、1台は「仮想のピアノ」と位置付けることで、その条件を拡張し、そのことによりこれまでの2台ピアノ、というジャンルの枠組みを超えた発想が生み出され、AIが解釈したピアノ作品の原曲と、人間が再構築した同じ原曲が一つの時空間の中で時に対立するようにして交差する新作や、その場に存在しない仮想ピアノが、リアルなピアノを制御するという作品などが初演あるいは改定初演された。

さらに海外招待作品として、元ラジオ・フランス、GRMの作曲家、現在トゥールーズにて実験的なマルチメディアパフォーマンス作品を発表しているフランソワ・ドナトの、「デジタル・コードの可聴化と、テクノ=資本主義社会に対する抵抗行動によって生じる音響の生成」をテーマとした、マルチチャンネル音楽作品の上演と、ヴィデオ出演によるレクチャーが行われた。

Cプログラムの『リアルとヴァーチャルの往来-ゲームと芸術表現について』では、福田貴成(聴覚文化論)による基調講演1 『聴覚メディア経験における〈ヴァーチュアルなもの〉と〈アクチュアルなもの〉』、山上揚平(音楽学・ゲームオーディオ研究)による基調講演2 『デジタルゲームにおける音楽・音響の諸相〜新しい聴体験メディアとしてのゲームの可能性』、今回のアートディレクションや委嘱作品の映像を手がけた小阪淳(美術家)による基調講演3『“今”に宿るアバター〜図形楽譜の拡張としての偶発的仮想造形』が行われた。

後半は、AI研究の大谷紀子と芸術監督が加わり、シンポジウム『リアルとヴァーチャルの往来』として、本フェスティバルのテーマやテクノロジー、上演作品を巡り、様々な議論が交わされた。

本企画における“リアルとヴァーチャル”の意味

本企画における“ヴァーチャル”は、「現実に対する虚構ではなく、対象のうちに潜在的に存在する、創造的な可能性としての力=virtus(フィリップ・ケオー)」、と捉えられている。その際焦点とされるのは、シンポジウムのタイトルでもある “リアルとヴァーチャルの往来”で言われるところの“リアル”と、“ヴァーチャル”の間に生じる多層的な関係性である。

まずはリアルな視聴環境として、包み込まれるような立体音響環境の中、“リアルな”生演奏によって、いま・まさにここで生み出される音の空間を共有すること、その一回性の行為、瞬間に立会い、その中に身体をおいている状態がある。

それに対する“ヴァーチャル”は、その場の様子を映し出す映像と、その場の音響をリアルタイムにバイノーラル(ヘッドフォンやイヤホンでの両耳聴取)変換したもの──まさにヴァーチャル・サラウンドとも呼ばれる──が伝送され、遠隔の場で同じ時間に体験すること、あるいはそれを記録したオンデマンド映像を後日体験すること、その体験のことを指す。ここでは会場視聴というリアルを同時に体験、あるいは追体験すること、あたかもその場所にいるかのような質の体験となることが技術的な目的とされたが、現実にはその場とはまた異なる質のリアルな体験に立ち会うこととなった。このことについてはクリエイションとしては肯定的に捉えることが可能であるが、純粋に会場視聴の追体験を求める場合には、疑問を呈される結果となった。

もう一つのリアルとヴァーチャルの関係は、上演作品の中でテーマとされたものである。Aプログラムの委嘱新作《 Yadori_Scape_Notation -game映像と楽器奏者のための 》(映像:小阪淳 音楽:宮木朝子 サクソフォン:大石将紀)では、ゲームエンジンを用いたCGによって精確に再現されたもんてんホールがスクリーンのなかに生み出され、そのヴァーチャルもんてんの中に様々な仮想造形のオブジェクトが登場する。その映像自体を作曲者がまず映像楽譜として読み解き、立体音響の電子音響音楽として映像データに加える。その段階での映像―音響データがスクリーンに投影され、それをサクソフォン奏者が映像楽譜として読み解いてゆく。その音響をリアルタイムにコンピュータによって変調し、即興的に立体音響空間として出力していくというものである。ここではそうした映像の中でのヴァーチャル環境が現実のホールの環境と入れ子構造になっていて、その映像の中に対応した音響自体は実空間内でサラウンド再生されることもあり、観客の知覚は次第に撹乱されてゆく。つまり視聴する身体自身はリアルな空間におけるイマーシブな空間音響のただ中に晒されつつ、視覚的にはスクリーン内のこの場と同じ場所「かのような」中での出来事に引き込まれつつ、その出来事が導き出す音は実空間の中にあり、同時にスクリーンが鳴り響くかのように感じる状況であった。

本企画におけるテクノロジーと創造性との関係

本企画では、先端的テクノロジーを用いることで可能となる空間音響表現、様々な視点、アプローチ、コンセプトからなるクリエイションによって、リアルとヴァーチャルが往来する場としてのトポスを会場の実空間内に立ち上げることを目的としていた。それが今回の企画タイトルの「仮想郷土-Echolaia,Topophilia-」に反映されている。

今回用いられたテクノロジーとして、AIによるクリエイション-フレーズや画像の生成など-、イマーシブ・オーディオというあたかもその場に立ち会っているかのような臨場感を保証するサラウンド音響技術、そしてその会場内の立体音響を、遠隔の聴衆が追体験できるよう変換、転送するバイノーラルの音響技術などが挙げられるが、今回の企画の目的は、こうした技術を使用することでその最大限の効果を実証することではなかった。そのことについては、基調講演で福田より提起された問題、“本フェスティバルが目指している世界にとって、技術的なキーワードであり、基本環境として設定された「イマーシブな(没入的な)聴取環境゠頭上のレイヤーも含むサラウンドによって実現される、包み込まれるような音響体験」が、果たして必然的に要請されるものなのか”への答えにもなる。

実際にこの基本環境を共有した多数の作品が異なるアプローチで上演されるに至り、別の意味での臨場感──つまり、「あたかもその場にいるかのような」で名指されるところの「その場」自体が、現実とは異なる仮想的なもう一つの場所であり、その「未だ出会ったことのない未知であると同時になぜか懐かしいと感じる場所」に立ち会っているような状況に遭遇し、聴衆からもそのような感想を聞くことがあった。それはおそらく、作品内容によって仮想の場所が生み出されたことと同時に、その場の音響の収録、リアルタイム配信におけるリアルタイム・バイノーラルの方法が生み出した、異なる場の創出-追体験ではなく──に起因する。自然主義的で、無個性な、一律に受け止められるイマーシブ(没入)空間ではなく、主観的で創造的な営みとしての空間がここでは目指されていたとも言える。

聴取者あるいは演奏者自身がコミットすることで刻々変化していく音響空間において、自分の身体が今まさにここにあり、包み込まれることでその一部となる世界と関わりあうという直接的な体験を保証するベースのテクノロジーとして、今回必要とされたのが、AURO-3Dだった。“発する音によってその生成に自らの身体、知覚が関与することのできる場所”をまず確保したいという目的から選択されている。

新しく登場したテクノロジーは常に、技術的に明確な目的を掲げるが、それは創造性の契機になるとともに、ときには過剰な制御となる危険もある。今回の場合で言えば、AURO-3Dについて喧伝される際の「日常聞いている音そのままに取り囲まれた、まさに実際にその場にいるかのような感覚を生み出す」という「自然そのままの聴取」が、画一的な聴取を強いる、あるいは、そうした聴き方をできるような作品を良しとするのであれば、それは発想にとっては足枷ともなり兼ねない。

そうしたことから逃れるための方法論、戦略としての作品が考案されるべきであり、今回はそこに、「ゲーム」というキーワードが導入された。ゲーム空間は虚構世界でありながら、リアルな身体でコミットしなければならないという、まさにリアルとヴァーチャルが地続きになる環境である。さらに、そこで行われるのは“鑑賞”ではなく“探索”であり、その虚構世界を眺めるのではなくそこに入り込み、変化を見逃すことなく行動しなければならない。ここでは、聴取者、視聴者は、ただの鑑賞者ではない。仮想の空間にその身体と知覚を浸すようにして、その世界を探索するのである。山上が講演の中で指摘した通り、ゲーム空間では多数の聴取のモードを使い分けなくてはならない。メッセージを受け止め、読み解き、反応しなければならない。そしてその時の作品世界はしばしば複層的、多次元的、現実空間よりもあるときは極端で、凝縮され、身体や知覚に撹乱をもたらすこととなるが、ゲームの虚構世界に足を踏み入れることによってのみもたらされる全く新しい知覚と身体感覚の獲得と、世界の体験へとつながるきっかけともなる。

また、テクノロジーとの関係としてさらにシンポジウムで小阪により提起されたことの一つは、フラクタル関数やAIの自動生成によって立ち現れる偶発的仮想造形が切り開く新しい知覚の次元と、その結果生み出される独特の世界観に遭遇することで、「人間ならでは」「人間でなくてはできないこと」の呪縛から逃れること、そうしたクリエイションのあり方であった。

例えば今回Bプログラム内で上演された《 AI自動作曲との協働あるいは対立によるPassion in Air 》(原曲:J.S.バッハ 電子音響:宮木朝子 AIプログラミング:大谷紀子 画像:小阪淳)におけるAI のクリエイションは、知性の発現であるというよりは、ある歪つな世界の中で、身体を持たない何かが人間の文明を学び、独自の文化を築こうとしている様子にさえ見える。また、前述の作品《 Yadori_Scape_Notation 》や《 Echolalia 》における、フラクタル関数が無限に生み出す、時に有機的な自然造形に見え、時に人間の高度な文明が作りだした精緻な建築物にも見える仮想造形、このシンプルな数式が導き出す形態が、生き物のように感じられることがもたらす今まで感じたことのない感覚の獲得などが想起された。さらにこうしたAIとのクリエイションの未来について、身体を持たないAIが、やがてある種の“こころ”を持つ可能性についてまで言及された。このようにまさに現在進行形の問題を共有し、一つの解答に収束することなく、シンポジウムは終了した。

追記:文字数の関係で触れられなかった、実際の上演を通じて得られたこと、Cプログラムの基調講演、シンポジウム内での数々の問題提起と議論の内容については、また改めて報告する機会を持てれば幸いである。

両国アートフェスティバル プログラム詳細 http://www.monten.jp/RAF7R