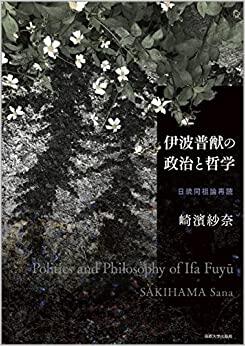

伊波普猷の政治と哲学 日琉同祖論再読

俊秀のデビュー作である。沖縄学の巨人、伊波普猷。沖縄研究を志す者なら誰もが一度は向き合わねばならないこの高峰に挑み、かつて見たこともなかった光景を描き出してみせている。

本書の試みを一言でいえば、伊波普猷の全テクスト、ことにその生涯の主張であった「日琉同祖論」の「脱構築的」読解である。「脱構築」とは、主体が対象に適用する方法や操作ではなく、形而上学的欲望を完遂しようとする言説がつねにすでに内側から解体されつつあることをテクスト自体に即して示すこと、にほかならない。このことの正確な理解に立って、著者は、伊波が蘇鉄地獄をきっかけに初期日琉同祖論の限界に気づき、柳田國男や折口信夫の影響を受けながら、琉球の古謡である「おもろ」などの「郷土研究」に移行し、そこに何を見出したのかを明らかにする。

著者によれば、伊波の後期日琉同祖論は、記紀神話により隠蔽・抹消されてしまった「海部」(アマミキヨ)の神話を起点として、「真(だに)の神」のもとでの「支配なき絶対平等」の共同体である「原日本」と「原沖縄」との同一性を語るものだった。しかし著者は、まさにこの「政治神学」とも称すべき伊波の議論のなかに、伊波のめざす理想の共同体を不可能にする「脱構築的」契機として、善悪の決定不可能な両義性をもつ「稲」が含まれていることを指摘する。

むろん、これはあまりに性急な要約以前の要約にすぎず、本書の魅力はいたるところに仕掛けられた多くの斬新な議論にこそある。デリダのみならずベンヤミンやシュミット、とりわけランシエールの政治論など現代思想の諸命題を参照しつつ、日本に対する同化と異化の狭間で揺れた沖縄近現代思想史の根本問題に応答し、そのうえ、現代沖縄の基地問題をめぐる政治的論争にも独自のスタンスで介入する。大胆かつ見事というほかはない。ちなみに、本書の元になったのは、東京大学大学院総合文化研究科超域文化科学専攻表象文化論コースにおける著者の博士論文である。

(高橋哲哉)