『サザエさん』と象徴天皇制 日本における政教分離の再考へ向けて

1、旧統一教会問題と象徴天皇制

本稿が公開されるまでに何がしか「良き」改善への糸口がみえていることを切望するしかないが、2022年9月12日の現時点で、旧統一教会(現在の世界平和統一家庭連合)と政治との癒着、特に自民党との異様なほどの癒着は全く改善の兆しをみせていない。自民党による自主点検は案の定、客観的とは言い難いものであったし、また案の定、強い疑惑を持たれていた党の重鎮たちや事の発端となった元首相は点検の対象から外されていた*1。そして案の定、国民の自民党および旧統一教会に対する反感は昂じる一方で、その反感の強さは本日開票の沖縄県知事選で表面化した*2。

*1 「旧統一教会との接点、自民党の自主点検リストに「あの面々」の名前なし SNS上で批判殺到」『東京新聞 Tokyo web』2022年9月10日付(https://www.tokyo-np.co.jp/article/201358、最終閲覧日:2022年9月12日、以下、最終閲覧日に関しては全て同日)、など参照。

*2 「旧統一教会問題も逆風 支持広がらず 佐喜真淳氏 沖縄知事選」『毎日新聞』2022年9月11日付(https://mainichi.jp/articles/20220911/k00/00m/010/141000c)、参照。

以上の経緯を記す中で三度も「案の定」と言わざるを得ないように、この予測可能な経緯はシンプルな二項対立に基づく。旧統一教会に代表される「カルト教団」は悪であり、それと癒着した自民党も悪であり、私たちはそれと闘うのだ、という構図である。そして、事態に対する改善は、自民党が旧統一教会と完全に手を切ることに収斂していく。

もちろん執筆者は、自民党と旧統一教会との癒着は断つべきと考える。癒着がきちんと罰せられることは、霊感商法や高額献金等による現在の被害者を救済し、今後の更なる被害を防止することにつながるからだ。しかし、それのみで本当の意味での「良き」改善と言えるのか、疑問は残る。

この点を考察するには、元教団信者である仲正昌樹の発言が参考になる。様々な媒体での仲正の発言をまとめると、その論旨は主に二点である。まず第一に、政教分離を定めた日本国憲法も、宗教と政治のあらゆる関係を違憲とするわけではない。よって仲正は、いかなる宗教活動や癒着を違法とするか、その具体的な線引きに関して、詳細な調査と慎重な議論を積み重ねるべきだと主張する*3。また第二に、旧統一教会の問題が急激に焦点化されるなかで、教団を「反社」と決めつけて差別する議論が横行している。仲正は、こうした差別意識が信者・二世・元信者の社会復帰を著しく阻害し、逆に教団の結束をも強めかねないと指摘する*4。こうした議論は、昨今の感情的な極論に対し冷静さを取り戻す一助としても機能しうると思われる。

*3 仲正昌樹「統一教会問題で「政教分離」という言葉が独り歩きしている危険な兆候」『Best Times』2022年8月11日付(https://www.kk-bestsellers.com/articles/-/1577305/2/)。

*4 仲正昌樹「旧統一教会、元信者が危惧する「進学・就職差別」──“逆・山上” が生まれる可能性も」『Smart FLASH』2022年9月14日付(https://smart-flash.jp/sociopolitics/200772/1)、など参照。

ただ仲正は、明言はしないものの、もう一つ重要な指摘を行っているように思われる。例えば日本にフランスのような政教分離を徹底する反セクト法を導入する可能性に関して、仲正は以下のように述べる。

私はフランスのような政教分離を行うことには懐疑的な立場です。フランスでは2004年に公立学校でのヒジャブ着用を禁止する法律ができ、11年には公の場でも禁止されました。結局、ライシテといってもフランス人の9割を占めるカトリックが基準になっていて、マイナー宗教いじめ的な側面があるのです。〔中略〕日本でも、神道は日常文化に浸透しているから表立った活動をする必要はない。しかし、新宗教は派手に活動しなければ教勢が衰退する一方になってしまう 。*5

*5 宮崎哲弥・島田裕巳・仲正昌樹・小川寛大「政教分離から暗黒史、安倍国葬まで語り尽くす」『文芸春秋 online』2022年9月10日付(https://bungeishunju.com/n/nd1a29b74d57c)。

つまり、政教分離の語義通りの徹底は、国家と宗教との完全な分離を達成するどころか、逆に既存の宗教的マジョリティを強化し、国家権力による宗教的マイノリティの迫害を招きかねない。そして、その点で仲正は、日本における神道勢力の問題を示唆する。別の論考でも仲正は同様の議論を展開し、「天皇制自体が宗教性を帯びていること」に危惧を示す*6。

実際、日本では今も天皇制と結びついた神道勢力が大きな影響力を有する。戦時中まで、帝国主義戦争を「聖戦」とし人々を暴力へと駆動したイデオロギー装置である国家神道は、敗戦後のGHQによる諸改革により建前上は解体された。しかし、宗教学者の島薗進によれば、それは以下二つの方向性において延命している。一方で、天皇家の「私事」とされながら政府高官らが臨席する皇室祭祀が営まれ続けており、国家神道の中心に置かれる天皇の聖性は維持されている。また他方で、神社本庁を主たる担い手とする日本会議や神道政治連盟といった宗教的組織が、国家神道を再興すべく積極的な政治活動を展開し、天皇崇敬を「日本人」アイデンティティの主軸とする世論形成を促進している*7。

こうした現状に鑑みるとき、仲正の指摘は不穏な可能性を暗示していないか。もし、フランス社会におけるカトリックと同様、日本社会では国家神道が今も多くの人々に無意識裡に浸透しているとしたら、政教分離の徹底へ向けた目下の世論傾向は、旧統一教会という宗教的マイノリティへの迫害を強めると同時に、今は無意識裡に留められている宗教的マジョリティたる国家神道の勢力を一層強化しかねない、ということになる。つまり、旧統一教会と自民党の癒着は、実は国家神道に関与する宗教的組織と自民党の癒着とも連関しているのであって、日本における政教分離の再考は、まさに敗戦後の国家と天皇制-国家神道との関係性に手をつけなければ、本質的に「良き」改善へ向かわないと思われる。

そこで以下では、今後の「良き」改善へ向けて、敗戦後の国家と天皇制-国家神道の問題、特に、敗戦後の天皇制たる象徴天皇制が、どのように意識的ではないかたちで、この国の人々に影響をもたらしてきたのか、という問題を考察したい。ただし、この問題は到底この場で全体を考察しきれるものではないため、対象を絞る。

まずは、近代天皇制が人々に浸透した過程を振り返る。家族国家観に関する諸研究が明らかにしてきた通り、近代天皇制国家は天皇と臣民の関係を「家」家族での父子関係に擬制するイデオロギーにより、「家」の構成員を国家に滅私奉公させることができた。そこでは国家神道によって皇統の万世一系と家長の連綿たる系譜とが擬制し合い神聖化され、子の父に対する崇敬や奉仕といった家族関係における感情的反応が天皇を通じて国家に対しても惹起された*8。すると、敗戦後の国家と象徴天皇制の関係性を考える際も、家族体制を一つの注目点としうるだろう。

*8 松本三之介『明治思想における伝統と近代』東京大学出版会、1996年、伊藤幹治『家族国家観の人類学』ミネルヴァ書房、1982年、川島武宜『イデオロギーとしての家族制度』岩波書店、1957年、参照。

そして、戦時中までの家族体制が天皇と臣民の関係に準えられた家族の理想像に依拠していた以上、敗戦後に関しても、「日本的なもの」として理想化される家族像とそのイデオロギーに注目する必要があるだろう。この観点から対象として浮かび上がってくるのは、例えば『サザエさん』*9ではないか。原作者の長谷川町子により敗戦直後の1946年から1974年まで連載され、1969年から放映開始されたアニメ版は「国民的アニメ」とも称され、現在も一般にイメージされる「日本の家族」像を提供している本作は*10、分析対象として不足ないように思われる。そこで次節以降では、紙幅の都合上、概要となるが『サザエさん』の分析を進める。

*9 本稿はあくまで概要なので原作漫画とアニメ版にのみ注目し、両者の相違や歴史的変遷に関しては割愛する。また、「『サザエさん』」との表記で原作漫画とアニメ版を総称する。なお、『サザエさん』は実写映画やラジオドラマやテレビドラマにも翻案されているが、それらに関しても本稿では割愛する。別稿を俟ちたい。

*10 2009年のアンケート調査では、いわゆる中流家庭を営む男性の好むアニメ・漫画作品として、『サザエさん』・『鉄腕アトム』・『巨人の星』が挙げられる。回答者の多くは現在もアニメ版を視聴しているとし、記者も「あの家族のあり方に憧れているのだろう」とする(『日経デザイン』2009年11月号、87頁)。また、2018年の「終わってほしくない「20年以上続くTV番組」ランキング」では『サザエさん』が第2位であり、「刻々と時代が変わりゆくなかでも忘れてはならない“一家団欒”。今もその姿がサザエさんからは見てとれるだろう」との取材班の言葉が添えられている(『日刊SPA!』2018年3月14日付(https://nikkan-spa.jp/1460513/2))。

2、サザエさん一家における歴史的齟齬

『サザエさん』では、いかなる家族が描かれていると思われてきたのか。この点に関し、鶴見俊輔は原作漫画の一読者として、大正時代に現れた「家庭中心主義」という「思想」に注目する。この「思想」は、戦時中の軍国主義に抑圧されながらも生き延び、敗戦後に復活したのであり、『サザエさん』はそれを「再現」するからこそ現在も多くの人々を魅了するとされる*11。

確かに、「家庭中心主義」が大正時代に生じたという指摘は歴史的事実として確認される。西川祐子がまとめるように、戦時中までの日本の家族体制は「家」家族と「家庭」家族が併存する二重構造として捉えられる。「家」家族は、明治民法によって定められた戸籍制度に基づき、家長たる年長男性・父が他の家族構成員に対し強大な権力を有する階層構造をもった大家族である。そこには、前節で指摘した近代天皇制のイデオロギーが浸透しており、家族関係は子の父に対する崇敬を表わす「孝」の概念を以て家父長制的に構成された。ところが、1900年前後から1920年代にかけて、近代化と帝国主義戦争に伴う産業化や都市化により、大家族たる「家」家族から離れて単身で都市部等へ流入する者が増え、移転先で核家族世帯を営むようになった。こうしてこの国の核家族化が開始されるのだが、この「家庭」家族と呼ばれる家族形態では家長の権威が希薄化し、家族構成員同士の水平的関係性が生じる。そしてイデオロギー的には欧米の近代家族に準拠する「家族愛」や「一家団らん」が称揚されるようになる*12。

*12 西川祐子『近代国家と家族モデル』吉川弘文館、2000年、9-37頁、参照。

ここで重要なのは、鶴見が「家庭中心主義」を敗戦後に「再現する」とするサザエさん一家が、形態としては「家」家族が営まれるはずの大家族であることだ。本来は核家族世帯で育まれ社会に浸透したはずの「家庭中心主義」が大家族で育まれたかのようにすり換えられるというこの齟齬を、いかに考えればよいか*13。

*13 西川は前掲書において、こうした「家庭」家族で称揚される家族愛は戦時中に抑圧されたのではなく、国民を動員する際の絆の強調のため積極的に活用されたと指摘する(同前、22頁、参照)。また、軍国主義を悪とし家庭中心主義を善とする鶴見の見方は、ジョン・ダワーが析出した敗戦後の天皇免責のためのイデオロギー戦略、軍部高官を悪と強調することで天皇と国民の戦争責任を後景化させる戦略とも共鳴する(ジョン・ダワー『増補版 敗北を抱きしめて 下』三浦陽一・高杉忠明・田代泰子訳、岩波書店、2004年、3-37頁、参照)。

この齟齬は、鶴見が一読者として指摘するに止まらない。アニメ版製作側も同様である。例えば、初代プロデューサーの久保田榮一は以下のように発言する。

私は核家族化で日本が変わってしまったと思っているんです。親から子へ伝える日本古来の道徳や一家団らんの風景など、日本人が昔から持っている良さを『サザエさん』からはなくしたくないと思って作って参りました。

日本人の原点である大家族主義をアニメで視聴者のみなさんに届けられたことは、大変有意義でした。*14

*14 『サザエさんヒストリーブック 1969-2019』、43頁。

鶴見にみられた齟齬は一層深まり、矛盾の域に達している。久保田の言う「大家族主義」は、歴史的実態としては「家」家族にみられるものであり、そこでは「孝」という道徳の継承は目指されても「一家団らん」は育まれなかった。そして、その「一家団らん」を日本社会にもたらしたのはまさに「核家族化」と「家庭」家族の増加なのだが、それらが「一家団らん」を奪った悪として貶められる。

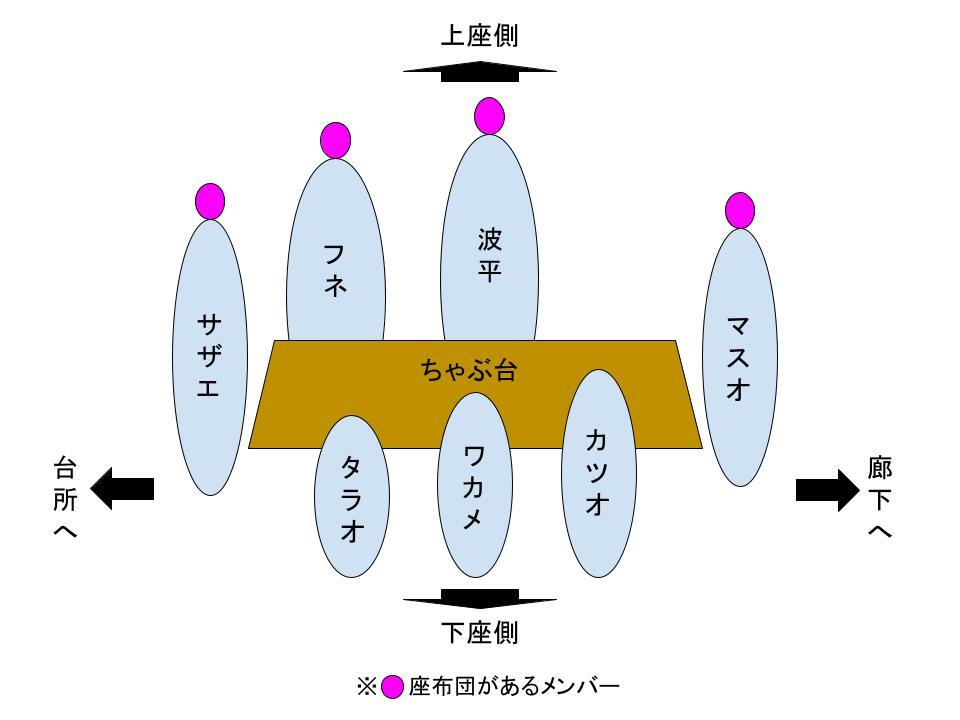

但し、こうした齟齬や矛盾は、『サザエさん』という作品の構造的特徴に起因すると思われる。例えばアニメ版では、【図1】に示す配置による一家団らんのシーンがほぼ毎回提示される。

【図1】サザエさん一家の一家団らんシーンにおける配置図

確かに一見、彼らは「家庭」家族的な一家団らんを営んでいるようである。しかし席次を見ると一般的な上座・下座の慣習に倣っており、出入り口側から一番遠い上座に波平が座し、下座に行くに従い年少者が座し(しかも子供達に座布団はない)、年功序列の規律が明らかである。また波平から向かって左(画面右)が左上位として男性構成員に占められ、男尊女卑の規律も守られている*15。一見、「家庭」家族的な構成員の水平的関係性と愛情を提示しながら、形式上は「家」家族的な家父長制イデオロギーが温存されている。

*15 なお、こうした一家団らんでの食事習慣も「家庭」家族で始まったであり、普及するのは核家族化が本格化する高度経済成長期に入ってからである(表真美『食卓と家族──家族団らんの歴史的変遷』世界思想社、2010年、136-145頁、参照)。

つまり、『サザエさん』で描かれるサザエさん一家自体が、鶴見や久保田のような見方を促す構造を備えている、と考えられるだろう。サザエさん一家は、時折いさかいを起こしつつも全体としては円満に暮らし、一家団らんを営む大家族として描かれる。この物語内容は、この大家族で育まれる家族愛の方を前景化し、温存された家父長制的階層秩序は目に留まりにくい席次などにしか表れない。こうして、家族愛のある大家族という、この国の歴史に鑑みるならば例外的または幻想でしかない印象が前景化してくる。

では、なぜ『サザエさん』はこうした歴史的に齟齬を孕む家族像を提示するのか。

3、家族社会学からみた『サザエさん』

『サザエさん』に関して、落合恵美子は家族社会学の観点から重要な指摘をしている。まず落合は、核家族化により「日本古来の」「家」が崩壊したとする、前節の久保田にみられるような通念を反証する。実際、高度経済成長期において核家族世帯は増加するものの、旧来の「家」家族である大家族の世帯数は減少せずに維持されているからである*16。

落合はこの現象を人口学の知見から説明する。近代社会へ移行する過渡期には、一時的に多産少死の状況が生じ、人口が増加する。日本の場合は偶然この移行期世代が高度経済成長期に当ったのであり、この世代は兄弟姉妹が多いという特徴を有する。よって、実家の大家族は長男が継承して維持され、その他の兄弟姉妹は気軽に都会に出て核家族世帯を営み、核家族化を促した*17。

*17 同前、74-91頁、参照。

この事態がイデオロギー的にいかなる影響を有したのか、その点を落合は「家制度と訣別しないままの核家族化」と指摘する。移行期世代の長男以外の大多数は、「家」家族の維持は長男に任せ、自分たちは「家」家族の家父長制的抑圧と対峙したり訣別したりする必要がなかった。そのため彼らにとっての「家」家族は、窮屈そうに思えても、郷愁を誘いもする。高度経済成長期の核家族世帯とは「大家族を夢みる核家族」だったのだ*18。

落合は以上を踏まえて『サザエさん』を捉える。高度経済成長期には、この核家族世帯が夢みる大家族を具現するようなホームドラマが量産されているが、その特徴は、大家族を描きながら、「家」家族の家父長制的側面が薄められ、「家制度の形と戦後の民主的な核家族という中身」を有する点にある。つまり前節で指摘したサザエさん一家の特徴、家族愛のある大家族という幻想は、当該時期のホームドラマ全般の特徴でもある*19。

しかし、なぜ『サザエさん』だけが長期に渡って愛され続けるのか。その点を落合は「妻方同居」、つまりサザエはフグ田家に嫁入りしたにも拘わらずその一家が夫ではなく妻の実家・磯野家に同居する設定に見出す*20。

*20 同前、80頁。

樋口恵子の分析を参照して補足するならば、この国では例外的であるはずの妻方同居という設定は以下二つの機能を果たす。まず、サザエは嫁入り婚後も実父母と同居することで、本来は家父長制に基づく抑圧を一層発揮しうる波平に対して強く当たることができる。またフネも実母であり、嫁姑問題からも解放される。こうしてサザエさん一家の家父長制的側面は緩和され、「家庭」家族の家族愛を「家」家族に導入することができる*21。

しかし『サザエさん』において、妻方同居は重要な設定であると同時に、意識化されてはならないものでもある。もし、サザエの体現する解放性は例外的な妻方同居ゆえにすぎないと読者または視聴者が意識化してしまったら、この一家は特殊事例とされて同一化や理想の対象にはならず、むしろ嫉妬の対象にすらなりかねない。そのため、本作はマスオの実家・フグ田家の存在を希薄化するという方針に貫かれてもいる。

例えば、フグ田家の家長であるマスオの父は死んでおり、またマスオは次男のため、実家と距離を置きやすい設定になっている。それにしても、実家・フグ田家からの帰郷の要請は異様なほど少ない。また、マスオは実家が大阪にあり関西出身だが、作中で関西弁を話すことは皆無である。そして、磯野家の表札には「いその」としか書かれていない*22。これらの演出は、フグ田家というもう一つの「家」の存在を後景化させる。おかげで読者および視聴者はサザエの妻方同居をさほど意識化せず、安心してサザエさん一家を自らの家庭生活と引き付けて享受し、またこの一家を一つの「家」として結合したものと幻視し(本当は二つの「家」に分裂しているのに)、この家族愛こそ日本の大家族だと印象付けられる。

*22 同前、57-69頁、東京サザエさん学会編『磯野家の謎──「サザエさん」に隠された69の驚き』彩図社、2011年、75-77頁、および嘉門達夫「NIPPONのサザエさん」(作詞・作曲:嘉門達夫、1994年4月6日リリース)、参照。

この幻想が、十五年戦争によって露呈したはずの日本における家父長制の暴力性を隠蔽するイデオロギー的機能を有するのは明らかだろう。では、『サザエさん』と天皇制とは、どのような連関を成しているのか。次節では、近代天皇制において重視された万世一系の観念に鑑み、家長の系譜という観点から分析を進める。

4、父のイメージの分裂とそのイデオロギー的機能の広がり

再度【図1】の配置図を見てみたい。ここでは一見、上座に波平-フネの祖父母世代、中ほどにマスオ-サザエの父母世代、そして下座にカツオ-ワカメ-タラオの子供世代が座しているように見える。しかし実際には、カツオとワカメはマスオの子供ではなく、波平の子供である。つまり、本来の家長の系譜は波平からカツオへと世代的に引き継がれるが、一見すると波平とカツオの間にマスオが挿入されているように見える。よって、カツオから見た場合、父は波平とマスオとに分裂していることになる。一方の父は本来の父であり、サザエさん一家の「家」家族的側面における家長、妻方同居するサザエの力により緩和されてはいるが、厳しく強い家父長制的な父・波平である。もう一方の父は見た目上の父であり、妻方同居のため立場が弱く、またサザエおよびタラオと「家庭」家族を構成する優しい民主的な父・マスオである。本作は視聴者および読者に、これら二つの分裂した父のイメージを提示していることになる。

この父のイメージの分裂を支えているのは、一家の年齢設定である。サザエとカツオの間には16歳もの年齢差が設定されている(サザエ27歳、カツオ11歳)*23。この年齢差により、カツオがあたかも義兄マスオの息子であるかのような印象が生じることになる。

そして、この印象は、家族愛のある大家族という幻想を強化する方向に働く。一見すると建前上は、カツオは民主的な父・マスオの後を継ぐように見えるからだ。しかし、実際の世代間の家督相続上は、カツオは波平という家父長制的な父の後を継ぐはずである。ところが『サザエさん』は、11歳で小学五年生のカツオをその年齢に留める。カツオが成人し波平が没して家督相続が生じない限り、カツオが磯野家という「家」家族を継ぐのであって、「家庭」家族としてのフグ田家とその民主的な父親像を継ぐのではない、という事態は露呈しない。こうして『サザエさん』は、分裂した父のイメージを内包し続けることで波平が体現しうる家父長制の抑圧構造を民主的な父・マスオの挿入によって緩和し、「家」家族の暴力性との対峙を読者および視聴者から繰り延べ続ける。

そして、当の近代天皇制も、敗戦後に同様のイメージの分裂を抱えている。天皇-マッカーサーの会見写真から敗戦後の天皇イメージの女性化を考察した北原恵は、以下に示す1946年の「御詠」の分析を通じて、このイメージの分裂を鮮やかに析出した。

ふりつもるみ雪にたへて いろかへぬ

松ぞををしき 人もかくあれ

北原の分析を踏まえるならば、たとえ敗戦後の現在は「雪の重み」に喩えられる占領の屈辱に甘んじるとも、その雪の下には「ををしき」日本的精神が温存されているのであり、今は建前上は女性化されて見えようとも、本音では無傷の男性性が温存されているのだというのが、「ナショナリズムを鼓舞する」この天皇の歌のメッセージである*24。

*24 北原恵「表象の“トラウマ”──天皇/マッカーサー会見写真の図像学」、森茂起編『トラウマの表象と主体』新曜社、2003年、113頁、参照。

女性化され劣った男性性、庶民と同じ「人間」であると建前上提示することで、本音では象徴的父としての天皇の聖性が温存される。つまり、象徴天皇制のイデオロギー的機能こそが、そもそも本音と建前の分裂により、無力に女性化された天皇のイメージを前景化させることで戦時中の暴力性を隠蔽するのであり、その弱く平和的な相貌の裏側には、戦争責任を免責された戦時中までの国家神道における家父長制イデオロギーとそれを支える象徴的父としての天皇の聖性とが、不可視化されつつ温存されているのだ*25。そして、『サザエさん』の方は、確かに象徴天皇制を直接には描かないが、まさに「象徴天皇制的なもの」を、本音では波平からカツオへと継承される家父長制的な父の系譜を温存しつつ、建前上は民主的な父・マスオを挿入するという分裂した父のイメージを描く。こうして『サザエさん』は、この家族像を敗戦後の家族体制に浸透させ、国家と家族との暗黙裡の擬制をあたかもこの国の伝統であるかのように、しかもそこには暴力性はなく家族愛のみが溢れているかのように偽る幻想を伝達し続けてきたと言える。

*25 ちなみに、この本音と建前による父のイメージの分裂は、戦争および敗戦をめぐる外傷性記憶、特に自らの戦争加担や加害の暴力の記憶に対する自己防衛のためのヒステリー化として考えることができるように思われる。本件に関しては別稿を俟ちたい。

実際、『サザエさん』では男たちの戦争の記憶、特にその加害の暴力の記憶は周縁化されている。年齢的に明らかに兵役体験があったと思われる波平の二等兵としての記憶は、原作漫画でも一作品でしか表出されない*26。むしろ波平は【作品1】に示すように、マッカーサーとの会見写真を通じて敗戦後に女性化され劣った男性性のイメージを建前とすることで戦争責任を免責された昭和天皇を模すかのように登場することすらある。

【作品1】*27 ©長谷川町子美術館

©長谷川町子美術館

*27 長谷川『サザエさん』、1巻、32-33頁。

そして全般的に、波平は時代錯誤の頑固おやじ風と禿頭の相貌を与えられることで風刺されつつ、サザエさん一家に笑って受け入れられる存在となる。そこには確かに、大日本帝国を支えた「家」家族における家長の権威の失墜がみられるが、しかしこの「家」家族が戦時動員に向けていかなるイデオロギー的機能を担ったのか、その暴力性と読者が対峙する機会は、波平が風刺を通じて無力化されている以上、回避される。こうして波平および多くの旧皇軍兵士の暴力と戦争責任は思い出されることなく隠蔽され、仮想の無害の「家」家族が幻視される。

つまり、サザエさん一家には戦争の暴力の記憶が極めて希薄であり、あたかも先の十五年戦争で暴力など振るわれなかったかのようであり、加害なき帝国主義戦争など存在しない以上、つまり先の戦争など戦争として存在しなかったかのようなのだ。いや、確かにサザエとカツオとの16歳という年齢差は、サザエが生まれたあと波平が徴兵されたため、戦時中はフネとの子供ができなかったことを暗示するのかもしれないが*28、しかし以上の考察を踏まえるならば、この年齢差によってこそ「家」家族の戦時中の暴力性は隠蔽される。すると、実のところ『サザエさん』の時間線とは、家族愛だけに溢れ戦争としての戦争などなかったという、実際の歴史ではないパラレルワールドのそれであり、サザエさん一家とは、この理想化された仮想世界における大日本帝国の大家族の愛に溢れた肖像かもしれない。もし、あの戦争がなかったら──、まぎれもなく戦争があって惨敗した上でのこの集団的願望に巧妙に応える家族の肖像を描き得たからこそ、『サザエさん』は半世紀以上、かくも愛され続けるのか。いずれにせよ今週もこの肖像を、この敗戦国の人々は眺める。

*28 この説はインターネット上で密かに噂されている。ユッコ姉「サザエさんとカツオはなぜ歳が離れているのか?・・・って」、ブログ『ユッコ姉の日記』2016年11月13日付(https://blog.goo.ne.jp/kokiyu922/e/7a9dba5bdc26300368ee87f178b01042)、など参照。

5、結びにかえて

以上の考察では、『サザエさん』が、いかにして象徴天皇制と通じ合うイデオロギー的機能を果たしているかを分析してきた。そこでは、父-天皇のイメージの分裂という戦略が採られ、「家」家族-近代天皇制の駆動する暴力とそれに伴う戦争責任が対峙されることなく隠蔽され、人々はこれら諸体制を愛に溢れた自国固有のものとして尊ぶ。この国民の崇敬の中心には天皇の聖性が座しており、そして、そこで紡がれるのは国家神道の再興に極めて親和的なイデオロギーである。

すると、敗戦後日本における政治と宗教の関係性、国家と象徴天皇制との関係性を再考するためには、皇室祭祀や神社本庁の活動といった可視的な宗教的諸活動をみるだけでは不十分と言える。敗戦後、国家神道が延命すべく隠れ蓑としたのは、まさに『サザエさん』のような大衆文化だったのではないか。

ハリー・ハルトゥーニアンは、象徴天皇制における「天皇の非政治化」に注目し、象徴天皇のイデオロギー的機能を「文化的全体の媒介者」と指摘した*29。すると、敗戦後の政治と宗教との関係性を再考するには、人々が「日本人の原点」などとする文化的諸実践において、象徴天皇制がいかに媒介として機能するかを調べる必要がある。

*29 ハリー・ハルトゥーニアン『歴史と記憶の抗争──「戦後日本」の現在』カツヒコ・マリアノ・エンドウ編・監訳、みすず書房、2010年、311-313頁。

その点で、『サザエさん』は現象としても興味深い。アニメ版は、1969年10月5日に放映が開始されてから、途切れることなく現在も毎週日曜日、午後六時半からの30分枠で放映されている。つまりこの敗戦国では、毎週同日同時刻になると、多くの人々がテレビで『サザエさん』を鑑賞したり、SNSなどを通じて「今週のサザエさん」の内容を知ったり、何も目にしなくとも「今週もサザエさんがやってるだろう」と漠然と思ったりするのだ。こうした現象が半世紀以上ずっと続いてきたし、これからも続く。毎週一回、常に架空の、しかし理想の大日本帝国の家族像に触れ続ける、これが天皇制国家の儀礼でないとしたら、なんであろう。しかも、この儀礼の参加者たちはそれを儀礼と意識できないほどに、その宗教を内面化している──。

多木浩二が指摘したように、近代天皇制が浸透するにあたっては御真影をめぐる様々な人為的儀礼が効果を発揮した。人々は儀礼の政治的空間に身を浸すことで、天皇制の背後に神話的悠久の時間性を感得し、天皇崇敬を内面化した*30。よって敗戦後には、儀礼が儀礼として意識されないかたちで継続しているとも考えられよう。つまり敗戦後における政治と宗教の関係性を再考するには、宗教学上の儀礼の概念を拡大し、意識の上では大衆文化としか思われていないものも、無意識裡に営まれる一種の儀礼として捉える研究が必要である。そして、象徴天皇制と儀礼の問題をかくも拡大して捉えなければ、敗戦後の国家神道の生存戦略は捉えきれないし、この戦略が明らかにならなければ、この敗戦国で一体どのような宗教活動までを法的に許容しうるのか、旧統一教会の問題を端緒とする政教分離をめぐる「良き」改善もまた成し得ないように思われる。但し、この問題はさらに多くの探求を要するので、ひとまずここで筆を擱く。

*30 多木浩二『天皇の肖像』岩波現代文庫、2002年、188-201頁、参照。

(角尾宣信)