写真とメモのフラッシュバック 「アビシニア高原、1936年のあなたへ —イタリア軍古写真との遭遇—」展へ寄せて

わたしは写真研究の徒ではないが、かつて写真資料の整理した経験がある。写真の撮影者は高橋善幸。京都で写真館を営んでいたカメラマンで、京瓦や伊吹山の草木の写真集などの仕事があった。高橋が生前に撮影した数千点のネガとポジが遺族により日本文化研究所に寄贈され、手付かずになっていた。筆者は研究所の一室で撮影の日時、被写体、撮影場所を可能なかぎり特定し、大まかな項目を立てていった。単調な作業を繰り返すなか、ふと感じたのはいいようのない罪悪感であった。大量の写真を見続けていると、それが何なのかかえって判らなくなってくる。もちろん、印画紙には植物、家屋、祭り、花火、道具、部屋など、それを判る対象が浮かんでいる。だが、エクセルにそれらの基本情報を入力するたびに、イメージが内包している大切な何かが抜け落ちていくような気がしてならなかった。写真をそれ自体として理解することの「おぼつかなさ」、あるいはイメージそのものの「得体の知れなさ」をまざまざと思い知らされた経験だった*1。とはいえ、高橋が撮影した写真すべてが、寄る辺のない像にとどまっていたわけではなかった。写真の余白には時折メモが記されていた。たとえば、走り書きされた「イブキスミレ」という片仮名は、画面のなかの花をそれと認識させてくれる。つまり像を揺るぎのないものにしてくれたのはそのメモであった。タイピングされた文字による記録とは、決定的に違う何かがそこに宿っていた。

*1 日本文化研究所のホームページによると、高橋の写真は現在、「個人撮影写真」という項目で登録されている。https://www.nichibun.ac.jp/ja/about/statistic/ (最終閲覧2022年9月9日)。

それから10余年が経過し、「説明責任」や「エビデンス」という言葉が日常生活に溶け込んで、どんなものであれ説明がつけやすく、伝達・理解可能なものがもてはやされる社会が到来した。だからこそ、写真展「アビシニア高原、1936年のあなたへ—イタリア軍古写真との遭遇—」(PURPLE、京都、2022年7月7日—8月9日)は出色の企画であった。それは、幾度かの偶然を経て、映像人類学者、川瀬慈氏のもとに届いた写真プリントからなるギャラリー展示であった。写真のなかにはアビシニア、エチオピア北部地域で1936年前後に撮影されたとおぼしき人、動物、催事、構造物、風景があり、1936年にその地を制したイタリア人兵士たちの集合写真、民俗学的関心を暗示する現地人の肖像なども含まれていた。それら計223枚がディスプレイケースに収められていた*2。

*2 会場風景や写真の一部は以下に掲載されている。https://purple-purple.com/exhibition/itsushi-kawase-2022/(最終閲覧2022年9月9日)。なお、本稿掲載の写真画像について、所有者の川瀬慈氏より使用許諾を得ている。記して感謝申し上げる。

一連の写真はイタリア中部の街、ルッカの蚤の市で入手されたという。はたして誰が、どのような意図で撮影したのか。撮影依頼者はいたのか。所有者は誰だったのか──それらを知るすべはない。そもそも、単独の撮影者によるものかさえ定かではない。もしかすると、アフリカの表象に強い関心を抱いたある人物が、別処から購入したものをひとつに束ねた可能性も否定できない。いずれにせよ、出自は不明なままである。それが(聞こえは悪いかもしれないが)無造作に配置されたのが今回の展示であった。提供されたイメージ群はそれゆえ、熟慮の末に選び抜かれたものでも、綿密に練り上げられた計画に基づくものでもない。言うなれば未処理の生データによる、剥き出しの写真展であった。

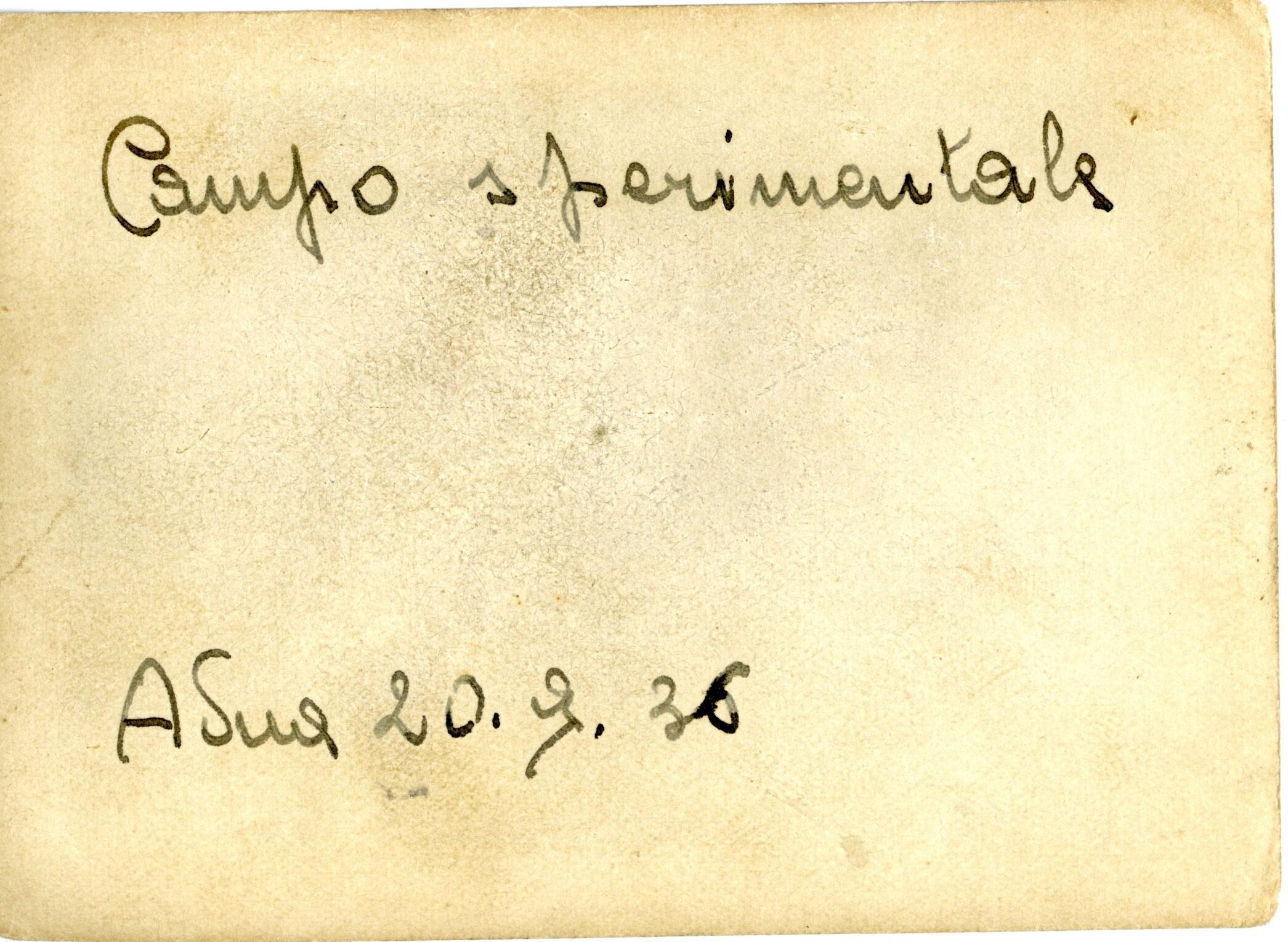

そのことがおそらく、冒頭で披露した写真調査の記憶を呼び覚ましたのであろう。実際、会場ではいくつかの写真が裏返しで展示されていた。文字が記されているからだ。比較的読み取りやすい数字は日付を指していた。「36」や「1936」は撮影年だが、イタリアはその前年に始めた戦争でエチオピアを掌握済みであった。他方、手書きのアルファベットは筆者には一見判読不可能であったが、そこにこそ、写真の出自の一端を示唆する、重大な何かが隠されているような気がしてならなかった。言葉は像の意味を固定化してしまう恐れがある一方で、像の視覚情報だけでは見えてこない相貌を垣間見せてくれる。わたしは後者に賭けてみたくなった*3。

*3 困難を極めた写真裏の文字解読の成果については、本展での対談企画「コロニアル建築とファシズムのあと」(川瀬慈×鯖江秀樹、2022年8月7日)の折に用いたパワーポイントのスライド「オレの隣の奴はフェルッチョ」が以下に講演資料として公開されている。https://researchmap.jp/multidatabases/multidatabase_contents/detail/257638/e019bd6f57f238fa8f679bb94b4b7e2e?frame_id=502021

例として一枚のプリントを挙げよう。左の写真の左手には、統帥ムッソリーニを意識するところがあったのか、この写真群に何度も横顔で登場する長身のイタリア兵。その隣に私服の男がいる。右の写真は、その裏側だが、癖のある文字で 「Campo sperimentale Adua 20.9.36」と記されている。「campo」には戦場の意があるが、後に置かれた形容詞が「実験的な(sperimentale)」であることからすると、「試験農地」と理解しておくのが適当だろう。

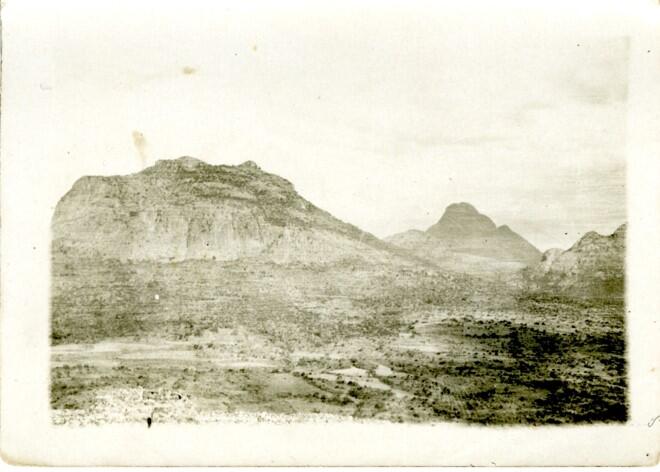

そういえば、写真群にはインフラ工事の様子を写したものがいくつか含まれている。また、このプリントが、エチオピア北部の町アドワにて1936年9月20日に撮影されたというのが事実だとすると、時代の符牒も合わせやすくなる。エチオピアへ侵略戦争により、1936年2月、国際連盟はイタリアへの経済制裁を宣告した。それに対してイタリア政府は翌月、アウタルキー(自給自足)を国策として掲げた。だとすれば、一連の写真のうちのいくつかは、エチオピアの地を自給自足に資する農地として開拓しようとする国家事業との関連性を帯び始めてくる。表に写る私服の男は、地理や農業に精通した学者であると解釈する途が開けてくる。さらに補足するなら、下の写真のような、取り立てて特徴のない大地(ないしは地質)を撮影したものをいくつか見つけ出すことができる。これらの写真はいずれも、戦地の様子を報道する従軍カメラマンの成果というよりはむしろ、獲得した土地の生産性を検証する「資料」のようなものとして撮影されたとは言えないだろうか。

イタリアから唐突にもたらされた写真たちが伝える戦地の写真はこのように、その画像と文字を合わせ読むことでようやくイメージとして活性化する。別の言い方をするならそれは、カメラのシャッターが押されたその瞬間、その時代の網目に向かって写像を投錨するような試みであった。そもそも、そうした企図が可能なのは、本展の写真が未処理の生データだったからだということは、繰り返し指摘しておきたい。また今日、現代イタリアの写真と訊けば、マリオ・ジャコメッリとルイジ・ギッリを思い浮かべる人が多いだろう。彼らが写真に向けた貴重な思考の軌跡はすでに日本語でも堪能できる(ジャコメッリ『わが生涯のすべて』、ギッリ『写真講義』、ともに2014年)。だが、本展との関わりでならむしろ、『イタリア写真の精粋 1945-1975』(邦訳2010年)の意義を強調しておくべきだろう。この写真集には、先述の名高い写真家たちの静謐なる作品に比して、あまりに残酷で悲痛でさえある戦後イタリアの実像を報じる写真が数多く収録された。その序文で、写真史家にして写真コレクターでもあるパオロ・モレッロはいみじくもこう述べている──「どの写真にも、耳を傾けることさえできれば、その中に一つの物語がある」、と*4。今回の写真展は、得体の知れない根無し草のイメージに、耳を傾けることの意義を強く突きつける機会であった。

*4 パオロ・モレッロ『イタリア写真の精粋 1945-1975』、青幻舎、2010年、8頁。

(鯖江秀樹)