島の耳目をそばだてる:「SIDE PROJECT:《Island Eye Island Ear》再考とその副作用」ログ(A)

島の耳目をそばだてる:「SIDE PROJECT:《Island Eye Island Ear》再考とその副作用」ログ(A)*1

2019年9月初頭のある日、友人のジュリー・マーティンから連絡が入った。いまスウェーデンにいて、数日後にストックホルム沖合のクナーヴェルシェア島に行くから一緒に来ないかという誘いだった。その島には行ったことはなかったが、名前はよく知っていた。1970年代にデーヴィッド・チュードアがまるごと巨大な楽器に仕立て上げようとした島である。《Island Eye Island Ear(島の目、島の耳)》というやや素っ頓狂なタイトルの付いたそのコンサート企画を、技術から人脈に至るまでサポートしていたのはExperiments in Art and Technology(E.A.T.)という団体だった*2。そしてその中心人物である物理学者兼エンジニアのビリー・クルーヴァーの公私にわたるパートナーであり、E.A.T.の活動にも初期のころから深く関わっていたジュリーは1974年の夏、チュードアらとともにその島で二週間の現地調査を行なっていた。そこを45年ぶりに訪れようと言うのだ。いつもながらジュリーの突然の思いつきに面食らい、また飛行機代のことを考えると足が竦んだが、同時にこの機会を逃せば御年80歳の彼女と一緒にこの島に行くことはまずないだろうと思った。ちょうど夏休みの只中でもあった。迷ったあげく、子どもとじゃんけんをして決めることにした。運よく負けて、一番安いフライトに飛び乗った。

*1 このレポートは2022年2月に行なわれた「サイド・プロジェクト」のための北海道滞在と立ち上げシンポジウムの記録として書かれている。類似のレポートをサイド・プロジェクト側からも同時に頼まれたため、二通りに経緯を記録することにした。それぞれ独立した読み物となるように心がけたが、通して読んでもらっても良いし、ところどころに互いへの言及もある。サイド・プロジェクト側の「郷に入らさると:「SIDE PROJECT:《Island Eye Island Ear》再考とその副作用」ログ(B)」も参照されたい:

https://siaflab.jp/reports/blog_side/p9675/

*2 E.A.T.については、REPRE44に書いた「アーカイブのゆとり」も参照されたい:https://www.repre.org/repre/vol44/topics/nakai/

*

島をまるごと楽器化するという不思議なアイデアは、1970年の大阪万博でE.A.T.が手がけたペプシ館に関わったチュードアがその直後に言い出したらしい。そのことを2014年に、チュードアのコラボレーターとして《IEIE》に関わった中谷芙二子さんにインタヴューしたとき、はじめて知った。なぜかずっと他の人の誘いによってはじまった話だと思っていたので、チュードア自身が島を探し求めていたと聞いてとても驚いたことを覚えている。ただし、ペプシ館の延長に位置づけたとたん、それまでは謎めいていたこの島のコンサートでチュードアがなにをやろうとしていたのかが見えてくるような気がした。なぜなら大阪万博でサウンド・システムを任されたとき、彼はパヴィリオン全体を巨大な楽器として構想していたからだ。オルガン奏者からキャリアをはじめたチュードアは、西洋音楽史上もっとも大きな楽器であり、設置された教会の建築と一体化して響きを作り出すオルガンによって「自分の音に対する想像力が制御(control)されていた」と晩年のインタヴューで認めているが*3、その「制御」は音だけではなく音を作り出す楽器に対する想像力にも及んでいたようである。つまり、「楽器」を手元にあって人間と対峙する何らかの物体ではなく、演奏者と聞き手もろともその内部に含んださまざまな構成要素のネットワークとして思い描いていたと思われるのだ。じっさいチュードアは、60年代後半からさまざまな巨大楽器を自作自演するようになる。だからその文脈に置けば、パヴィリオンの次に島を考えるというのは、楽器のスケールのさらなる拡張を図っていると見なせる*4。

*3 David Tudor, “Interview by Jack Vees (Stony Point, NY, July 12, 1995), 241 r,” Oral History of American Music, Yale University Library.

*4 中谷芙二子「中井悠によるインタヴュー」2014年1月7日(だが後述するように、中井の記憶違いを含む可能性がある)

こうした見方は、同じ2014年のインタヴューで中谷さんがふと思い出した、チュードアの奇妙なこだわりにも結びついた。「あのスケールが、フィードバックがかかる最大限のスケールの島だということだったんです。だから島でもかなり大きい、長いところで、 チュードアが探していたのは、 歩いて20分くらい、それで一回りして一時間くらいのところでした。そこを「楽器」として探した。」

じっさいこの当時のチュードアは巨大楽器の輪郭を、ネットワーク状に繋いだ諸楽器を流れる音響シグナルの循環によって理解していたように思われる。たとえばペプシ館であれば、テープ音源がさまざまな回路によって変調され、ドーム状のパヴィリオン壁面に設置されたスピーカーから流れでて、演奏者の耳あるいはマイクに入り、さらなる変調の操作や音源の変更を促した。それはじっさいのパフォーマンスにおいて起動される可変的な全体であり、物理的なスケールに由来するが同じものではない。だからペプシ館のあとでチュードアが巨大楽器の拡張を考えはじめたとき、フィードバックの最大限のスケールをそのリミットとして念頭に置いていたというのは、とてもよくわかる話だった。

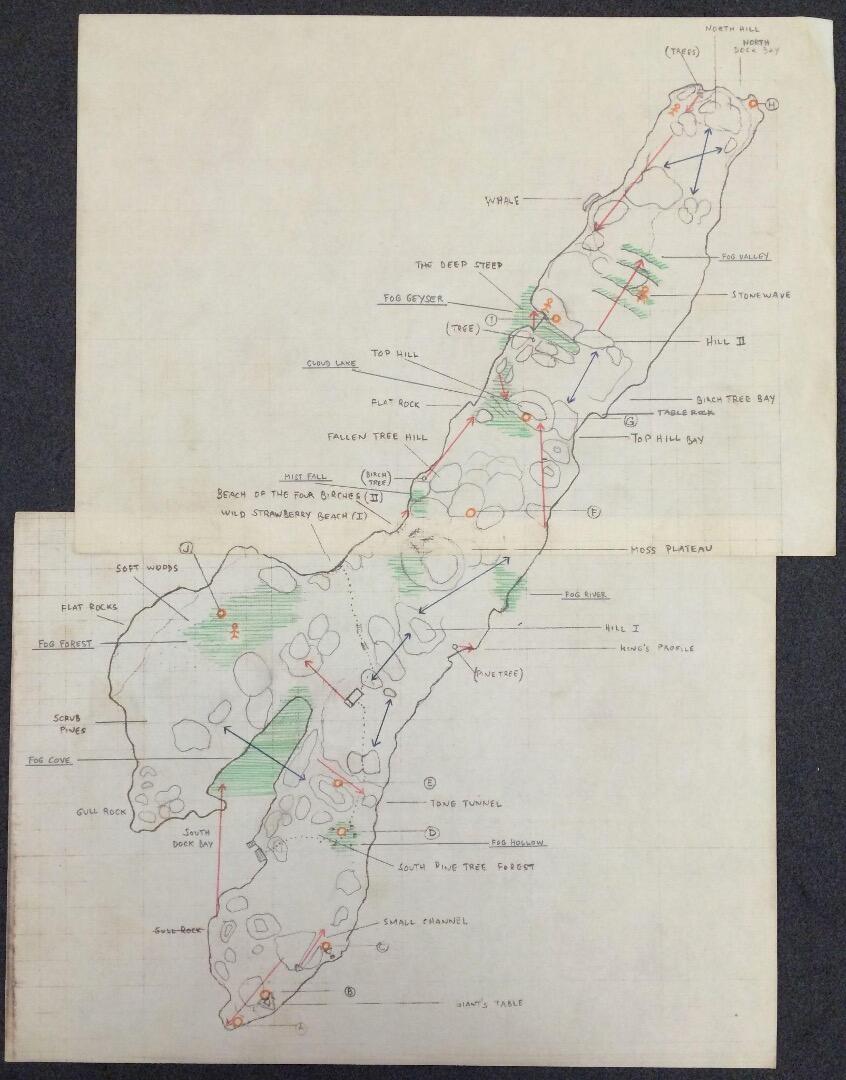

少なくとも、中谷さんがそう言ったようにぼくは理解し、ずっと記憶していた。だから、そのような枠組みを念頭に置きながら、クナーヴェルシェア島でチュードアがじっさいに計画していたことを点検していった。基本構想は拍子抜けするほど単純である。パラボリック・アンテナとスピーカーを組み合わせることで作り出されるサウンド・ビームを島中に張り巡らせ、それぞれから島の別の場所で録音した音を流す。それに加えて、視覚的な要素として、中谷さんの担当する霧の彫刻とジャッキー・マティス・モニエが手がける凧を、同じように島のあちこちに設置する。これらの仕掛けを通じて島の隠れた自然をあらわにすることが全体の目論見として掲げられ、そのような自然の筆頭に「風」が挙げられた。サウンド・ビームにしろ、霧にしろ、凧にしろ、みずからの変化を通じて、風を間接的に見聞き可能にするセンサーとして選ばれたわけである。【画像1】

画像1:1974年7月の現地調査の際に作成されたサウンド・ビームや霧の設置箇所が記されたクナーヴェルシェア島の地図

だがそうだとすれば、非常に奇妙なことが判明する。フィードバックがかかる最大限のスケールを基準にしながらも、チュードアの構想のどこにもフィードバック現象が見当たらないのである。《IEIE》には、回路内部でシグナルを循環させるエレクトロニック・フィードバックも、スピーカーとマイクを介したアコースティック・フィードバックも関わっていない。だから困った。しばらく途方に暮れたが、あれこれ考えた挙句、苦し紛れにアクロバティックな解釈を思いついた。サウンド・ビームから島の別の場所の音が流れるということは、じっさいに島内を散策する観客の個別の経験をヴァーチャルに辿ってみると、あるところで耳にした音を、しばらくあとで別のところでふたたび聞くことになる。つまり、観客の行なう想起(リフレクション)という行為を通じて、現在の音と過去の音が結びつけられるわけだ。そして、このプロセスを通じて島という楽器が出力した音が入力に差し戻されていると見なせなくもない。《IEIE》でチュードアが追い求めていたフィードバックの極限とは、特定の回路でもスピーカーやマイクでもなく、島を訪れる特定の観客の経験と想起を通じた循環として思い描かれていたのではないだろうか。突拍子もなく聞こえるかもしれないが、島全体を楽器として構想したという言葉を真に受けとれば、その内部を歩き回る人間たちもネットワークの構成要素になる。だから「一回りして一時間くらい/(端から端まで)歩いて20分くらい」という楽器のスケールに関するかなり具体的な条件は、技術的な要因などではなく、人間の想起に関わるリミットとして想定されていたのかもしれない。島とはその内部を歩き回る聞き手によって演奏される楽器なのだろう。

じっさいチュードアは《IEIE》について語るとき、いつも不思議なほど観客の個別の経験を強調しがちだった。たとえば、島を楽器化することでなにを達成したいかという問いかけに対して、彼は次のように答えている:「島にいるときは、周りに他の人がどんなにたくさんいても、周囲から遠く離れている感じがいつもあります。そのことでそこにあるすべてのものを注意深く観察することができるんです。」*5周りから切り離されていることで、その場自体に対するフォーカスの度合いが高まるというわけだが、この島の特性についての説明は、そのままサウンド・ビームの特性にも当てはまる。つまりサウンド・ビームとは、いわば「音の島」を作り出す楽器なのだ。こうして個別の観客が楽器を内側から経験する仕方のそれじたい島的な性格が浮かび上がってくる。霧や凧の動きを通じて、風を間接的に見ることにしても、時間スケールはちがえど個別の観客が行なう反省(リフレクション)作用に基づく鑑賞体験である。こうしたことを踏まえると、《島の目、島の耳》というタイトルには、島全体の知覚と、各観客の島的な知覚が折り重ねられているようにも思えてくる。たしかに、このように部分と全体を重ね合わせ、相互に反映(リフレクト)させる操作は、当時のチュードアの作品に一貫してみられる特性だった。そして、《島の目、島の耳》に決まる前のタイトル案に挙げられていたのは《Reflection》という言葉だった。

*5 David Tudor, “Interview with David Tudor by Billy Klüver (November 24, 1978),” Box 21, Folder 8, David Tudor Papers, Getty Research Institute.

*

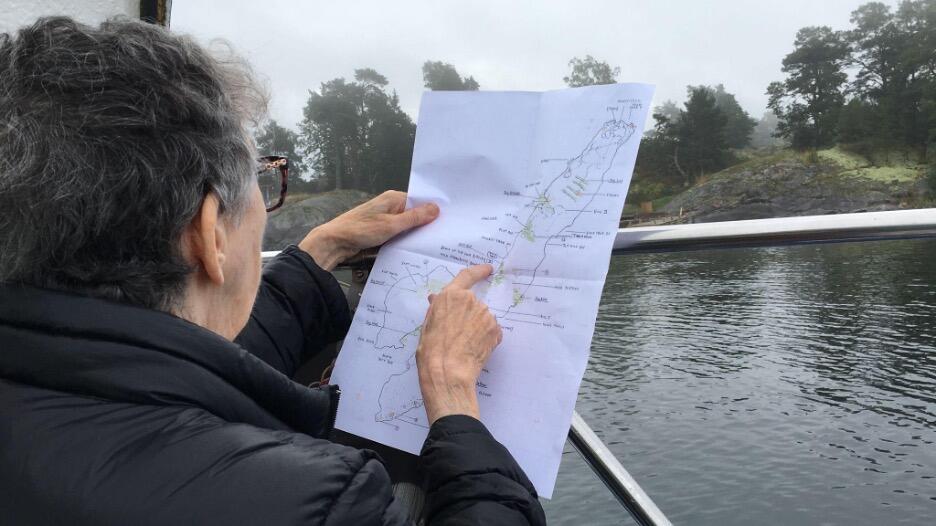

10年以上かけて、候補の島を変えながら実現に向けて取り組んだものの、チュードアが一番重要なプロジェクトだと考えていた《IEIE》はついに実現にいたらなかった。それから45年という歳月が流れた。2019年9月10日、クナーヴェルシェア島に向かうボートのなかで、ジュリーに彼女たちが1974年夏に作成した調査のログと、サウンド・ビームや霧の設置箇所を記した地図のコピーを渡すと、それらを目の前の風景と照らし合わせながら、さっそく記憶の糸を手繰り寄せはじめた。それはクナーヴェルシェア島を舞台に目の前で上演される、チュードアがかつて想定していたスケールを大幅に超えるリフレクションの作業だった。【画像2】

画像2:2019年9月、45年前に作成された地図を手に、クナーヴェルシェア島での出来事を思い出すジュリー・マーティン(撮影:中井悠)

島で撮影した写真を何枚か中谷さんに送ったら、そちらでも記憶が活性化されたようで、《IEIE》の半世紀越しの実現可能性を探るイベントを日本でやろうという話にただちになった。こうしてクナーヴェルシェア再訪から四ヶ月後の2020年1月に、ジュリーを石川県の加賀に呼んで、岡﨑乾二郎さんも交えた《IEIE》をめぐるディスカッションを、中谷さんと岡﨑さんが主催するかがく宇かんの催し物として行なった*6。ジュリーを招待するとき、候補となる島を見つけるという強気の触れ込みをしていたが、はるばるニュージャージーからやってきてもらったあとで、加賀には島がそもそもないということが判明した。だからイベントの翌日、うちの家族とジュリーで隣の福井県まで島を探しに行った。残念ながら良い島は見つからず、ジュリーは帰途についた*7。

*6 かがく宇かん公開研究会「かがくとくうかん / 際だつチカク」(2020年1月25日):

https://kagakuukan.org/jpn/event/openconference_02

*7 その当時、ぼくはチュードアの本(Reminded by the Instruments: David Tudor’s Music [New York/Oxford: Oxford University Press, 2021])をすでに書き上げていたが、使うつもりだった画像資料の大半が所蔵されているゲッティー・センターからなかなか使用許可が降りないことに頭を悩ませていた。ゲッティーはチュードア財団が著作権を持つことを知りながら、財団経由で使用料を払わず大量の画像を出版するという先例ができると、これからのチュードア研究すべてに対して画像の使用料を取れなくなってしまうため、答えを渋っており、数ヶ月いろいろな担当者の間をたらい回しにされていたのだ。そのことを日本滞在期にジュリーにぼやいたところ、アメリカへの帰り道にわざわざロサンゼルスに寄って、ゲッティー・センターのキュレーターを呼び出し、チュードアの本が世に出ないのは困るから、画像の使用許可をすぐに与えるようにと叱りつけたらしい。その翌日、ゲッティーから全ての画像を使用料なしで使っていいというメールが届いた。これも加賀のイベントの思いもよらない副産物だった。

具体的な成果があがらずがっかりしたが、加賀に行ったことで、イベントの運営協力をしていたキュレーターの明貫紘子さんと知り合った。それから一年半経ったころ、その明貫さんからとつぜん連絡があった。札幌国際芸術祭(SIAF)の技術的サポートを受け持っているSIAFラボという団体が主宰する三年越しのプロジェクトにキュレーターとして呼ばれたが、そのテーマとして《IEIE》をとりあげたいのでアーティスティック・リサーチャーとして参加してくれないかという誘いだった。こうして、たまたまスウェーデンに居合わせたジュリーの思いつき(と子どもとのじゃんけん)から実現したクナーヴェルシェア再訪の思いがけない副産物として、北海道を舞台に《IEIE》の今日的な実現可能性を探る長期プロジェクトをはじめることになった。

SIAFラボはこのプロジェクトのプラットフォームをS.I.D.E.と名づけようとしていた。その頭字語があらわす文字列については諸説あってはっきりしなかったが、いずれにせよ札幌国際芸術祭に対するラボ自体の立ち位置を表すとともに、ラボの活動のなかでのプロジェクトの立ち位置を表す「サイド」という言葉がやりとりのなかで浮かび上がってきた。それはぼくの側からしても、副産物の連鎖として生じた企画にぴったりの言葉だと思われた。だから、いっそのことプロジェクトの名前を「サイド・プロジェクト」にして、テーマを「サイド・エフェクト」にしようと話した。

*

2022年2月中旬に札幌を訪れ、数日に渡って手はじめの調査を行ない、最終日に札幌文化芸術交流センター(SCARTS)にてサイド・プロジェクトの立ち上げシンポジウムを開催した。《IEIE》についての発表を頼まれていたが、正直あまり気が乗らなかった。じつは加賀のイベントで同じような発表をしたとき、フィードバックのリミット問題を扱おうとしたら、中谷さんから自分はそのようなことをインタヴューで言ったつもりはなく、フィードバックには限界があってはならないとつぜん言われた。そのときはすでに発表直前だったこともあり、仕方なくその問題に触れずに島の楽器化計画について話したが、そもそもぼくの理解の根底に、中谷さんから聞いたように自分では記憶しているフィードバックのリミットの話があるため、見えない風によって翻弄される凧のごとく、話には出てこない不在のトピックの影響が端々に感じられるギクシャクとした語り口になってしまった。だからもし札幌で発表をするのであれば、この問題を解決しなければならなかった。

もちろん問題は、どちらが記憶違いをおかしているのかではなく、そもそもなぜ中谷さんはフィードバックの限界という観点から《IEIE》を語ることを嫌がったのかということにある。そこで、1978年11月にE.A.T.のビリー・クルーヴァーが中谷さんに対して行なった《IEIE》についてのインタヴューを読み返してみた。すると二年前に加賀のイベントに合わせて自分で日本語に訳したときには気づかなかった次の言葉が目に止まった。

「私は三日間かけて島の特徴を研究し、それが1000年前にどうあったか、そして今から1000年後どうあるかを想像してみました。私は島の現在の経験を超えたところで経験することができる様々な特徴に、人を敏感にさせたいんです。つまり今の紅葉だけではなく、無時間的な特徴や、とても長い時間をかけて変化する特徴、たとえば風が島の輪郭に反応する仕方や、木が風によって曲げられる仕方のことです*8」。

つまりリフレクションには、いまここに存在するがそれ自体として知覚できない対象を間接的に知覚可能にする作用と、いまここで知覚できる対象からいまここにない対象を思い起こす作用に加えて、いまここには存在しない過去の対象を間接的に知覚可能にするという第三の位相がある。たとえば、島の木々の特定の傾きはいま吹いている風(だけ)ではなく、これまで島に吹き寄せてきた長年の風の歴史を記録している。このようなリフレクションは、個人の記憶と経験を超えた想起であり、それはまた、自分のいない遠い未来を想像することにも折り返されるだろう。そして中谷さんは、はじめからこのようなスケールで考えていたからこそ、リフレクションをあらかじめ制限してしまうフィードバックの限界問題にぼくが拘わりはじめたとき、それを記憶違いとして咎めたのかもしれない。いずれにせよ、同じクナーヴェルシェア島で見聞きしたものから、チュードアとは別のリフレクションを行ない、異なることを思い出してしまう他者を通じて、個人にはとうてい帰還しえないとても長いフィードバックの可能性が引き出されていた*9。それはとりもなおさず、チュードア自身の経験と記憶を超えた《IEIE》の可能性である。

*8 中谷芙二子「ビリー・クルーヴァーによる中谷芙二子へのインタヴュー(1978年11月24日)」中井悠訳、Kagakuukan website:

https://kagakuukan.org/jpn/texts/fujiko_ieie

原文はこちら:Fujiko Nakaya, “Interview with Fujiko Nakaya by Billy Klüver (November 24, 1978),” Box 21, Folder 8, David Tudor Papers, GRI.

*9 とはいえ、コンサートを《島の目、島の耳》と名づけたときチュードアの念頭にあったのも、個人の生に還元できない島という自然物固有の時間スケールだったのかもしれない。チュードア自身の音楽におけるこうした長いフィードバックの探求と他者の位置づけについては、最近ベルギーのオルフェウス・インスティチュートが発行する実験音楽ジャーナルECHOに掲載された以下の論考を参照されたい:You Nakai, “Late Realizations,” Echo #3, 2022 https://echo.orpheusinstituut.be/article/late-realizations

*

クナーヴェルシェア島を再訪したときに、地図とログを片手にそのような長いリフレクションを上演してくれたジュリー・マーティンは、福井県での島探しが徒労に終わった長い一日の最後に、笑いながら次のような思いつきを口走った。「Maybe Island Eye Island Ear is now this whole process of trying to find an island!(もしかすると、アイランド・アイ・アイランド・イヤーとはいまやこうやって島を探そうとするプロセスになってしまったのかもしれない!)」ぼくは笑いながら同意した。じっさい、《IEIE》の実現可能性を探るとは、島に行って耳をそばだて、サウンド・ビームが設置されたあかつきに聞こえてくるであろう音を想像する行為にくりかえし身を投じることである。北海道のさまざまな島を舞台にこれから数年間に渡ってそのような作業に携わっていくわけだが、島を楽器に仕立て上げるだけでなく、聞き手を演奏者に仕立て上げる《IEIE》の構想に照らし合わせれば、たしかにそのような移動によってそのつど島をヴァーチャルに演奏していることになるのかもしれない。そしてこのように島を探し求める行為自体がそのつどの上演をいわば副産物として生み出すのであれば、《IEIE》は未完であるどころかすでに幾度となく演奏されてきたのかもしれない。

しかし副産物とは定義上それじたいとして目的化することができないものである。それは仮にであれ目的を設置することではじめて生み出される。ちょうど、チュードアの盟友であったジョン・ケージがかつて《4分33秒》という作品において、舞台上にいながら音を発しないピアニストとしてチュードア自身を仮の目的に据えることで観客の意識を沈黙という副産物に向かわせたように。だからサイド・プロジェクトでは《IEIE》の実現をとりあえずの目的と据えながら、それを求めるプロセスにおいて出てくる副産物にもできるだけ耳目を傾けることを基軸に設定した。

そうやってじっさいに調査をはじめてみると、現在のテクノロジーでサウンド・ビームを比較的容易に作り出せるパラメトリック・スピーカーの研究が、世界的に見ても北海道では盛んであることがわかった。アメリカに住んでいたころ、一時帰国するたびに秋葉原で買い漁っては、《IEIE》からの遠い影響でいまもサウンド・ビームを使った作品を演奏しているチュードアのコラボレーターたちに有料のおみやげとして渡していたパラメトリック・スピーカーの自作キットを開発しているトライステート社は苫小牧に本社があった。また札幌の大学では、道路に参上するシカなどの野生動物を撃退するために車に設置する大型のパラメトリック・スピーカーの研究なども進められている。こうして、まったく予想していなかったことだが、北海道こそ《IEIE》の今日的な実現可能性を探る理想的な場であるようにも思えてきた。そもそもフィードバックがかかるスケールの拡張を空間にも当てはめるのであれば、北海道も巨大な島であることには違いないのだ。

*

今年7月1日から10日にかけて、デーヴィッド・チュードアの音楽祭《Unexpected Territories》がドイツのベルリンで開催されるが、一連の催し物のひとつとして、ジュリー・マーティンやぼくが《IEIE》をめぐってあれこれ話しながら、パラメトリック・スピーカーのデモなどをする四時間のワークショップが予定されている。またサイド・プロジェクトでは今年の8月に北海道のモエレ沼公園で、パラメトリック・スピーカーのワークショップを行なう計画を立てている。ロサンゼルスのゲッティー・センターでは、2023年に開催予定のE.A.T.展で《IEIE》の縮小ヴァージョンを演奏する話がいま持ち上がっている。このプロジェクトは他者を巻き込みながら展開していくことに主眼を置いているので、関心がある方はぜひ連絡してほしい。

サイド・プロジェクト・ウェブサイト:https://siaflab.jp/project/side/side-effects/

(中井悠)