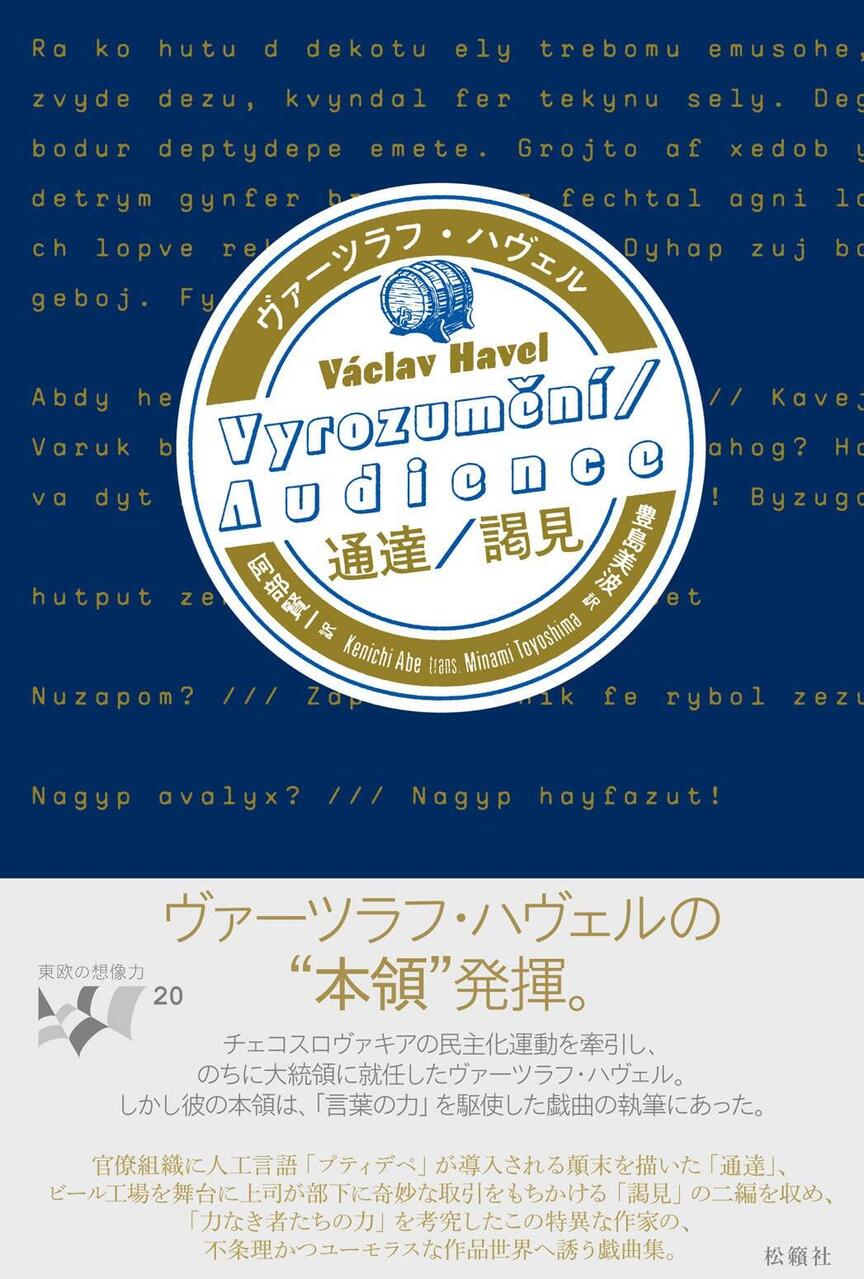

通達/謁見 東欧の想像力20

英国の哲学者バートランド・ラッセルが分析哲学を深めるにあたり人工言語を意識していたこと、あるいはドイツのカトリック神父ヨハン・マルティン・シュライヤーが天啓を受けて人工言語ヴォラピュクを作ったことはよく知られている。今日では、プログラミング言語の発展も著しいものとなっている。このように、哲学、宗教、アルゴリズムといったそれぞれ異なる文脈から、人々は人工言語へ関心を寄せてきた。

旧チェコスロヴァキア出身の戯曲家であり、のちにチェコ大統領となるヴァーツラフ・ハヴェルもまた、人工言語を題材にした作品を1960年代に発表している。『通達』(初演1965年)は、とある役所で導入された「プティデペ(Ptydepe)」という人工言語をめぐって繰り広げられる十二幕の戯曲である。グロスは局長だというのにそのことを知らされておらず、導入の経緯を調べると、局内では、精確であるがゆえに難解な言語の授業が行われていたり、翻訳センターが設置されているのを知る。人々のコミュニケーションを円滑にし、誤解を排除する目的で用いられた人工言語によって、役所の人々はかえって翻弄される様子が描かれていく。

社会主義体制下の不条理な状況を肌で体験してきたハヴェルにとって、官僚制度における「言語」は切実な問題であり、戯曲、エッセイなどでたびたび取り上げている。本作では、誤解を生まないはずの「プティデペ」は理想的な言語であるにもかかわらず、むしろ混沌を招くという逆説的な状況が生まれている。人工言語について衒学的に講義を行う教師のペリナ、局員のふざけたやりとりを逐一記録する監視員のイルカなど、言葉に対する過剰な反応もまた、コミュニケーションにとどまらない言語の機能を逆に示すものとなっている。

『通達』では「プティデペ」の人工的な特徴に焦点が当てられているのに対し、自然言語の含意、アイロニーの妙が巧みに描かれているのが一幕劇『謁見』である(正常化以降、戯曲を公に発表できなくなったハヴェルが友人のために一晩で書き上げた作品でもある)。ここでは、ビール工場の醸造長と、劇場からほされて、今は同工場で働く戯曲家ヴァニェクとの会話が終始続く。ビールの瓶を次々と空けてヴァニェクに飲むように勧める醸造長は、一見、居酒屋でくだを巻いている酔っぱらいのようである。だが、人間味にあふれる振る舞いの背後には、人前で口にできない想いが秘められている。醸造長の情感たっぷりな言葉とヴァニェクのインテリらしい言葉が対比的に用いられているが、二人はある意味で同じ境遇にあることが判明する。

この二つの戯曲は1960年代(『通達』)、1970年代(『謁見』)に執筆され、それぞれ作風もまったく異なるものだが、ある意味で人工言語と自然言語の可能性と限界を描き出しているとも言える。不条理演劇の戯曲家サミュエル・ベケット、ウジェーヌ・イヨネスコの作品もしばしば言語を扱っているが、ヴァーツラフ・ハヴェルの戯曲もまた言語の本質を問う作品になっている。本作は、人工言語・自然言語、あるいは不条理演劇といった視点だけではなく、日常生活における「言語」の問題という観点からも数多くの示唆を与えてくれるだろう。

(阿部賢一)