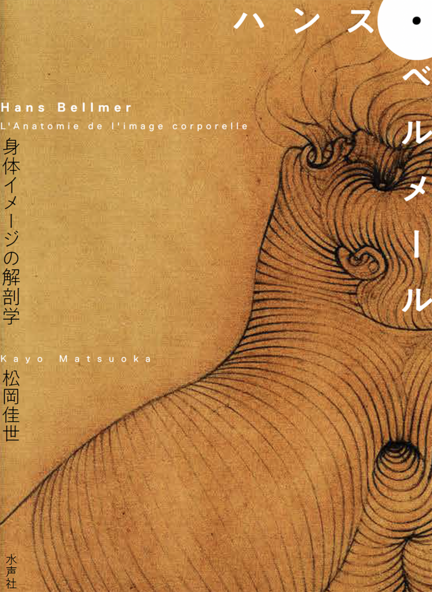

ハンス・ベルメール 身体イメージの解剖学

ハンス・ベルメール(1902-1975)という芸術家の名前は、彼の制作する球体関節人形のイメージと強く結びついてきた。本書においても、ベルメールの球体関節人形は作家と同時代に活躍したシュルレアリストや、四谷シモンや押井守といった日本のクリエイターに大きな影響を与えてきたことが示されている。そして、球体関節人形の持つ少女性や特定の身体部位への過剰なフェティシズムといった特徴によって、またベルメール自身の言及によって、ベルメール作品はフロイト理論と結びつけられて解釈されることも多い。著者は、こうしたベルメールを巡る先行研究や作品の影響を丁寧に概観しつつも、従来の研究が見逃してきたベルメール作品の理解のための重要なキーワードとして<交換可能性>という概念を挙げ、べルメール作品の「身体イメージ」をこの概念を通して検討することで、ベルメール研究の新たな視座を提示する。

<交換可能性>とは、ベルメールが制作した球体関節人形において、たとえば臀部を頭部に、腕を足にと置き換えることができるような、「身体イメージ」における「交換可能」な性質を指す。筆者は、ベルメールの<交換可能性>が彼の作品だけでなく、作家と作品の関係や、作者と作家を取り巻く世界との間の関係においても機能していた可能性に着目して議論を展開する。

本書の構成を概観したい。第Ⅰ部では、ベルメールの初期人形写真から球体関節人形を対象として作品における身体部位の<交換可能性>を検討している。第Ⅱ部では、<交換可能性>が作品レベルから、制作者のアイデンティティや性の「交換」、身体部位と外界のオブジェとの「交換」へと拡大していくプロセスを、シュルレアリストやベルメールと親交の深い作家たちとの交友を通じて明らかにしている。第Ⅲ部ではさらに射程を広げて、<交換可能性>とその身体イメージが制作者・ベルメールとどのような関係を結んでいるかを、制作とテキストの両面から精査している。このように、<交換可能性>の対象となる範囲がミクロからマクロへと拡大していくことによって、読者はベルメールの作品と理論を再考することができる仕掛けになっている。

ベルメールは制作において個人的な趣味の世界に耽溺していたというステレオタイプなイメージを抱いていた私にとって、自身と外界との「交換」を行い、その交接点で出会う「想像的なもの」をつかもうとしていた、という筆者の見解は大変新鮮であった。なぜなら、筆者も指摘するように、制作主体である人間と人間の意識の及ばない外界との感覚を交換することによって想像力を得るという思想は、「客観的偶然」をはじめとするシュルレアリスムの思想と共鳴するものだからである。よって本書は、従来のベルメール研究を刷新するという射程を超えて、シュルレアリスム研究における人間と外界との関係を問い直すことにも繋がり、シュルレアリスム研究の新たな地平をも開いたと言えるだろう。

(利根川由奈)