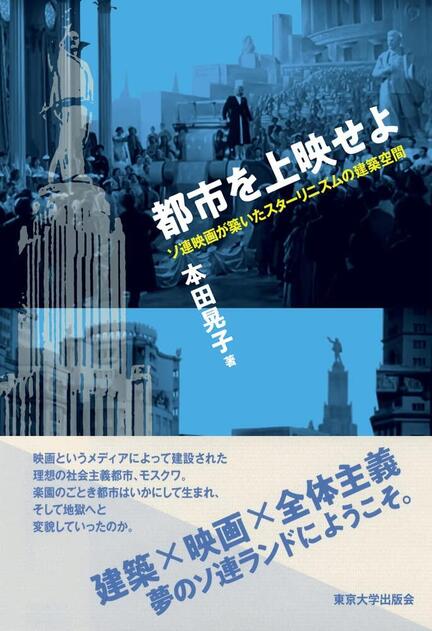

都市を上映せよ ソ連映画が築いたスターリニズムの建築空間

スターリン時代のソ連映画が社会主義リアリズムを体現する建築・都市空間によって、上映/遮蔽(screen)してきた全体主義の力学を明らかにする一冊。具体的には、エイゼンシュテインの『全線(古きものと新しきもの)』(1929年)でセット撮影された虚構のソフホーズ(国営農場)、映画に繰り返し登場しながらも実際にはアンビルドにおわったソヴィエト宮殿、スターリン期に建設されるもフルシチョフ期にデザインが変更されたモスクワ地下鉄の駅などの建築空間が映画でどのように活用されたのか、丁寧に読み解かれていく。理念上の「あるべき現実」をリアルに描く社会主義リアリズムと映画の親和性が、可視性・可読性といったメディアとしての観点だけでなく、コメディ・ミュージカルやパニック映画といった「ハリウッド的」ジャンルのローカル化からも指摘されているのが興味深い。それ以上に本書の白眉は、ポスト・ソ連映画である『ナスーチャ』(1993年)と『全線』の対比など、スターリン期以後の映画が社会主義リアリズムのスクリーンを食い破る瞬間を見出していくスリリングな展開の妙である。また、各章の合間に設けられた「幕間」が映画の外部の「現実」を簡潔に補足しており、読者の手助けをしてくれる。「あるべき現実」とその外部の不条理な暴力に満ちた「現実」の拮抗関係をめぐる本書は、今こそ読まれるべきであろう。

(今井瞳良)