第4回「情動」論オンライン研究会「脳―身体の循環の中で創発する情動-生物学的心理学からのアプローチ―」

【日時】2021年5月15日(土)14:30-16:45(日本時間)

【会場】オンライン(無料)

【プログラム】

講演:木村健太(産業技術総合研究所)

司会:柿並良佑(山形大学)

第4回「情動」論オンライン研究会では、産業技術総合研究所の木村健太氏のご講演「脳―身体の循環の中で創発する情動-生物学的心理学からのアプローチ―」を開催した。

木村氏は、産業技術総合研究所におけるご自身の研究活動として、脳-身体の相互作用メカニズムの研究について説明した。認知科学のアプローチは、コンピュータの情報処理過程とのアナロジーによって、人間を含む生物の”心”の理解を試みるものである。

認知科学者間で感情(情動)の定義は一定ではないが、評価に基づきさまざまな反応を生じる現象としてとらえられている。1990年代以降、ジョゼフ・ルドゥーやアントニオ・ダマシオ等に代表される感情の認知心理学的研究は、感情を生物に普遍的なアルゴリズムと考える基本感情理論をベースにすることで一定の成果をあげてきた。これに対して、バレットの表情の文化普遍性への反証など、基本感情理論への批判も近年なされてきている。また、感情の心理学的構成主義では、快―不快、覚醒―沈静等のコア・アフェクトの形成とカテゴリー化によって、情動(経験)が創発すると考える。

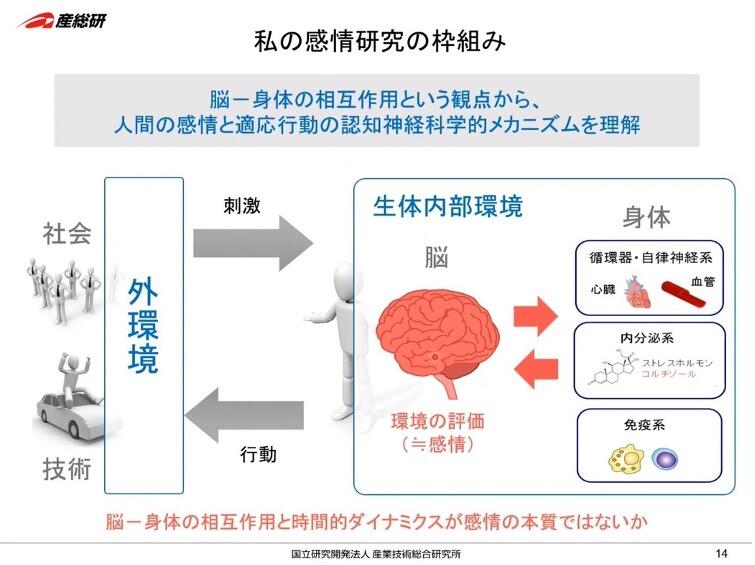

このような理論的系譜をふまえ、木村氏の感情研究とは、生体内部環境の脳と身体の循環によって感情が作られるとし、脳と身体の相互作用という観点から、人間の感情と適応行動の認知神経科学的なメカニズムを理解することである。

木村氏は、修士研究で、感情が身体に及ぼす作用の時間的な特性について、心的ストレスによる内分泌系の反応は、時間的に遅延した応答を示すことを明らかにした。そして、心理的ストレスの生起により、生体の“炎症”物質が増加することに注目し、ストレスが身体に影響を及ぼす時間的特性に生体システム間で違いがあるとした。ストレスの認知的な評価は、心理状態と身体内部状態を変調する。外環境とのインタラクションにより心理・身体状態は更新されていく。木村氏は、生体のシステムの構成要素による独自の時間的応答性を検証し、外環境の評価により主観的な感情経験や身体の内部状態は更新されるという研究成果を博士論文にまとめた。

この研究成果を受けて、木村氏は、身体の内部状態は脳により制御されるだけなのか、脳の心的活動は身体の内部状態に依存するのかという問いをもとに、心臓のような圧受容器からの求心性フィードバック(内受容信号)が、認知・感情に関連する脳領域に投射し、恐怖刺激の知覚と恐怖経験の強度を高めることを報告した。これは、恐怖に関連する刺激により喚起される感情が身体の状態に依存して変調する可能性を意味しており、刺激評価の身体依存性が認められることを示す。

次いで、木村氏は、心臓からの内受容信号がその心臓の持ち主にとって重要性の高い情報、例えば、人種的ステレオタイプや、快楽の刺激の処理も促進するという研究を報告された。内受容信号が感情に関わる意思決定に強い決定力をもつ見込みがあり、身体状態によるリスク認知の変調も考えられる。ようするに、行動や意思決定は、身体状態に依存するのである。

心臓から脳への内受容信号は、心的状態(認知・感情)に数百ミリ秒単位の“ゆらぎ”を生じる。この”ゆらぎ”や”ずれ”によって感情の創発が違う。もちろん、心臓だけではなく、内分泌、免疫系も同様に、身体の内部状態の変容に関わっている。木村氏は、体内で生成されたコルチゾールが、血流にのって脳内へ流入し、標的領域の神経活動を変調する内受容信号として機能すると考え、体内のコルチゾールの上昇が、ネガティブな感情への注意を促進するという実験結果を提出している。

さらに木村氏は、コルチゾールの上昇が衝動性を高め、自己制御を阻害することや、反射的な行動傾向と関連すると述べられた。コルチゾールは、感情に関わる刺激の受容や固定的な行動を促進するため、増加すると環境に合わせた柔軟性が低下し、感情的な行動をとりやすくなることが証明されている。ほかにも、免疫系の炎症性サイトカインは、脳へフィードバックすることで、疾病行動を誘発し、感情へ影響を及ぼす。

木村氏の研究から分かることは、私たちの心的活動が、その時の身体の内部状態に依存するという事実である。身体の内部状態に影響されるため、私たちはつねに同じように外界を認識するとは限らない。では、身体内部から生じる内受容信号は、何か目的とする状態、生物としての機能があるのだろうか。この問いへの答えに、木村氏は、心臓、コルチゾール、炎症性サイトカイン等による身体の内部状態の調節が、野性環境での一過性の適応を促すための合目的的な状態形成(「感情駆動的状態」形成)の一部である可能性があると示唆されている。(例として、鹿は、身体の状態から恐怖を高めることによって、外敵から早く逃げ、身を守る行動をとる。)

身体状態は、過去の履歴により予測的に制御される特性(アロスタシス)をもっている。身体の内部状態の予測的調節は、母体内の環境適応からはじまり、発達過程での環境との相互作用が感情の形成に関与している。このように生体の内部環境は、動的に変化し続けると木村氏は結論づける。つまり、脳―身体の相互作用は、外環境と個体の相互作用を絶えず変調しているといってよく、感情(情動)は脳-身体の動的な循環の中で創発される一回性の経験といえるのかもしれないのである。

木村氏は、今後の研究の展望として、テクノロジーと感情との関連にも言及された。現在、ロボットに感情を実装する目的で、感情的なコミュニケーションを担うロボット、内受容感覚を模したシステム開発が進められている。

ただし、仮にロボットに感情を実装できたとして、人間の感情とロボットの感情は同じものなのだろうか。ロボットの感情創発を人間のそれに近づけるためには、ロボットの“素子”を人間の細胞のような柔らかい構成要素に変えることが重要であるとして、木村氏は、最後に「ソフトロボティクス」と呼ばれる柔らかいロボットの開発を紹介された。

人工知能技術の発達により、アフェクティブ・コンピューティングの研究も盛んだが、感情をどう扱うべきかという倫理的課題が消えることはない。フェイクニュース等のデジタル空間を介した感情拡散に見られるように、感情が技術による制御・介入の対象となる場合、どのような社会的仕組みの整備が必要かをあらためて考えていく必要がある。

*本研究会は科研費若手研究「古典映画期における観客のアテンション管理ーグリフィスの映像アーカイブを中心として」(研究代表:難波阿丹、研究課題番号18K12232)の助成によるものである。

(難波阿丹)