パネル4 脱創造 ──外部と接続するための創造的営為

日時:2021年7月4日(日)13:00-15:00

・クリストファー・アレグザンダーの脱創造への「バトル」/長坂一郎(神戸大学)

・日本画の写実性「書き割り」による脱創造/中村恭子(九州大学)

・個の救済とポップなものの哲学/大橋完太郎(神戸大学)

【コメンテーター・司会】郡司ペギオ幸夫(早稲田大学)

人工知能の隆盛に伴い、「人工知能に創造性はあるのか」が頻繁に議論されるようになってきた。しかし、この問いにはいくつかの罠がある。「創造とは何か」と問うた刹那、創造は「わたし」のものではなく「われわれ」にとっての客観的な、一般概念となる。「人工知能に創造性はあるか」の創造は、われわれにとっての創造であるがゆえに、わたしではない誰かに置き換え可能なものの創造性である。だからこそ、人工知能にさえ置き換え可能となり、「人工知能に創造性はあるか」が自然で妥当な問いとして受けいられてしまう。われわれにとっての創造とは、部分(わたし)を全体(われわれ)に相関させる創造である。それは真の創造と言えるようなものだろうか。創造とは本来、徹底して個人的な、しかし私的に閉じてはいない、当事者の営為ではないか。そのような「わたし」にとっての創造とは、この相関的全体(われわれの創造)を解体し、その外部へ接続することと考えられる。「わたし」は相関的全体としてアプリオリに成立するものではなく、外部との接続において、生成=存在=創造する。それは「わたし」が生きること自体である。本パネルでは、このような「わたし」にとっての創造を、われわれの創造から抜け出す意味で「脱創造」と呼び、3人の演者と1人のコメンテーターによって解読を試みた。メンバーと演題は以下の通りである。

長坂一郎(神戸大学)クリストファー・アレグザンダーの脱創造への「バトル」

中村恭子(九州大学)日本画の写実性「書き割り」による脱創造

大橋完太郎(神戸大学)個の救済とポップなものの哲学

郡司ペギオ幸夫(早稲田大学)コメント:ポストモダンを継承・転回するものとしての脱創造

第1講演者の長坂は、早稲田大学で建築を専攻し、東京大学で人工物工学を専攻した後、神戸大学で数学基礎論に基礎付けられた設計の理論を研究し、現在、神戸大学文学部に籍をおいている。

長坂は、建築家クリストファー・アレグザンダーの前期と後期を創造・脱創造に区分し、彼の建築を通して脱創造の解読を試みた。アレグザンダーは、2012 年に発表した著書『バトル』の中で現代のデザイン・建設原理を「システム B」、生き生きとした構造をもたらす原理を「システム A」と呼び、これら2つのシステムの間の激しい戦いの様子を描いた。「システムB」とは、効率を重視した合理的・機能主義的なデザイン・建設原理を意味する。アレグザンダーはこの原理のもとでは、人が生きるに値する生き生きとした構造は生成できないと批判する。この批判の対象になっている「システム B」には、彼自身がその前期において作り上げた「形の合成に関するノート」、「都市はツリーではない」、「パターン・ランゲージ」といったデザイン理論も含まれており、このことは自分自身の前期理論をもたらした世界観をまるごと否定することを意味している。そして、後期において「システム A」と向かったアレグザンダーは、我々が生きるに値するような「生きた構造」を作り出す方法を『ザ・ネイチャー・オブ・オーダー』の中で示した。それは、デザイン・建設の各ステップにおいて、リアルな状況に実際に身を置きつつ、そのステップの隙間に紛れ込んでくる外部からの介入を受け入れ続けることで生きた構造を生成し続ける、そうした方法であった。発表では、このように自身のデザイン・建設理論の前期・後期において、創造(システムB)・脱創造(システムA)を経ているアレグザンダーの道筋を辿ることにより、創造・脱創造間の「バトル」を浮き彫りにした。

アレグザンダーとの対比で、建築家・篠原一男も取り上げられた。彼は当初、機能に由来しない空間に、強引な力・秩序(例えばシンメトリー)を与える設計を意図したが、後にこれを否定し、秩序の美と混乱の美の接合を試みた。しかしそれは、外部さえも制御し尽くそうとする試みで、脱創造の待つことを積極的に仕掛ける態度とは大きく異なるものだと結論づけられた。

第2講演者の中村は、東京藝術大学で日本画を専攻し、学部から博士までを過ごしている。その後、東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所の研究員、新潟大学の特任助教を経て、現在九州大学芸術工学部に在籍している。

中村は脱創造を、自らが日本画の画題としても見出してきた書き割りを通して論じた。創造行為とは、外部と接続することである。そのとき、外部を消失点のごとく結ぶことで捉えんとするのが素朴な「創造」である。たどり着けない無限遠としてこちら側の延長上に外部を設定することは、誰しもが容易に理解に至れるという点で喜びを与えるが、その等質性は、外部を都合の良い装置(消失点)で隠蔽しているだけであり、外部をこちら側のものにすることを繰延べて反復し続けているに過ぎない。それはいわば擬似外部、素朴な向こう側であり、外部に接続し新しい何かを生み出す、創造とは言えない。対して脱創造は、そのような反復の危うさへの感性を持つ。アガンベンは「為さないことができる」様態を潜勢力として示し、それを脱創造とした。これまでの郡司との共同研究により、脱創造を示す空間表現として「書き割り」の視点を捉えた。日本美術に見られる写実性の中で、とりわけ琳派などが表現してきた山々は、舞台背景装置の書き割りのような緑色の半円として連なっている。書き割りの山は、その向こうに、経験的に想定されるだけの向こう側など無い(裏側が無い)ことを示す。言い換えれば、経験の総体である認識世界、現象学的志向世界の外部を示している。アクセスできない書き割りを前にして我々は待つことしかできない。すなわち為さないことができる。書き割りの視点は、単純な遠(外部)・近(内部)すら問題にしない。書き割りの視点は、アクセス可能な素朴な向こう側を有限に断ち切りながら、同時に全くの外部を開く脱創造なのである。発表では、書き割りの視点を実装した中村自らの作品によって、脱創造としての創造的営為が具体的に示された。またチリのアニミータ(客死した個人の墓碑)が、故人を離れてそれ自体信仰の対象となるという人格化の事例に対し、故人の生前を追憶し、死後を悼むための墓碑が、その生前・死後を蒸発させることで、墓碑が「書き割り」化し、人格化が到来するという解釈を与え、自らの絵画とともに論じた。

第3講演者の大橋は、京都大学でフランス文学を専攻し、東京大学で表象文化論を専門としながら、神戸女学院文学部を経て、現在、神戸大学文学部に在籍している。

大橋は、郡司の天然知能に展開される外部を召喚する技術に、生命を召喚するものとしての脱創造を見出し、創造という能動的芸術的「神話」に替わるものと定義する。それは、哲学における相対主義批判に呼応するものではないか。主体の成立を前提とし、主体との関係においてモノを対象化する既存の哲学は、全てが主体と相関する相関主義へと陥る。現代哲学の一つである思弁的実在論は、相関主義批判から真の外部へ至る路を切り拓いた。ここではメイヤスーによって論じられた亡霊のジレンマの解決を例に、その方法を論じた。亡霊のジレンマとは、「亡霊、すなわち非業の死を遂げた者たちに、いかにして真の喪が可能か」という問いから出発する。宗教は、死者たちになおも「何か」を望む存在を認める、来世の生を担保することで現世の限られた存在に死を課す神を正当化する。対して無神論は、死者たちにいかなるデミウルゴスの存在も認めず、ただ無辜の死が広がる現生の荒廃を認める。ここから生じるジレンマとは、「究極の悪を放置し生み出すことを愛と呼ぶ神の神秘」を選択するか、「神なき生の不条理」を選択するかというジレンマである。すなわち我々人間にとって、そのいずれもが、不合理である。これに対する第一の解決は、宗教と無神論の立場を共に認めるものだ。それは「神はいずれ来るが、今はまだ存在しない」とするものだ。しかし、このように神を偶然的で制御不可能なものとすると、神が復活するという別の自然法則の可能性を擁護できないという問題が生じる。第二の解決は、過去、現在に適用された自然法則をラディカルに懐疑し、志向可能なカオスに到達する思弁的態度の徹底に求められる。これによって、思弁的思考は、過去現在未来におけるあらゆる存在および非存在について最大の「関心」をもつ特異性=もの自体へと到達する。これこそが、正しい外部であり、相関主義的世界の外部へ至る方法である。こうして、(相関主義的)世界からはみ出したと見做されてきた、「個的なもの」を救い出すことこそ、脱創造であると論じられた。

コメンテーターの郡司は、東北大学で地球科学を専攻し、神戸大学で28年過ごした後、現在早稲田大学基幹理工学部に在籍している。

郡司は、ドゥルーズ・ガタリの『哲学とは何か』やデランダを通して、外部を召喚する装置=態度としての天然知能というモデルに至った。ここでは天然知能を通して、3人の議論を論じ、脱創造の方法論を述べた。ドゥルーズの差異に力点を置いた議論が、ともすれば外部を内形式化する操作とも解釈されるため、相関主義の誹りを受ける点を理解しながら、ポストモダンが志向した外部への逸脱を継承する意味で、継承・転回という表題をコメントに当てている。

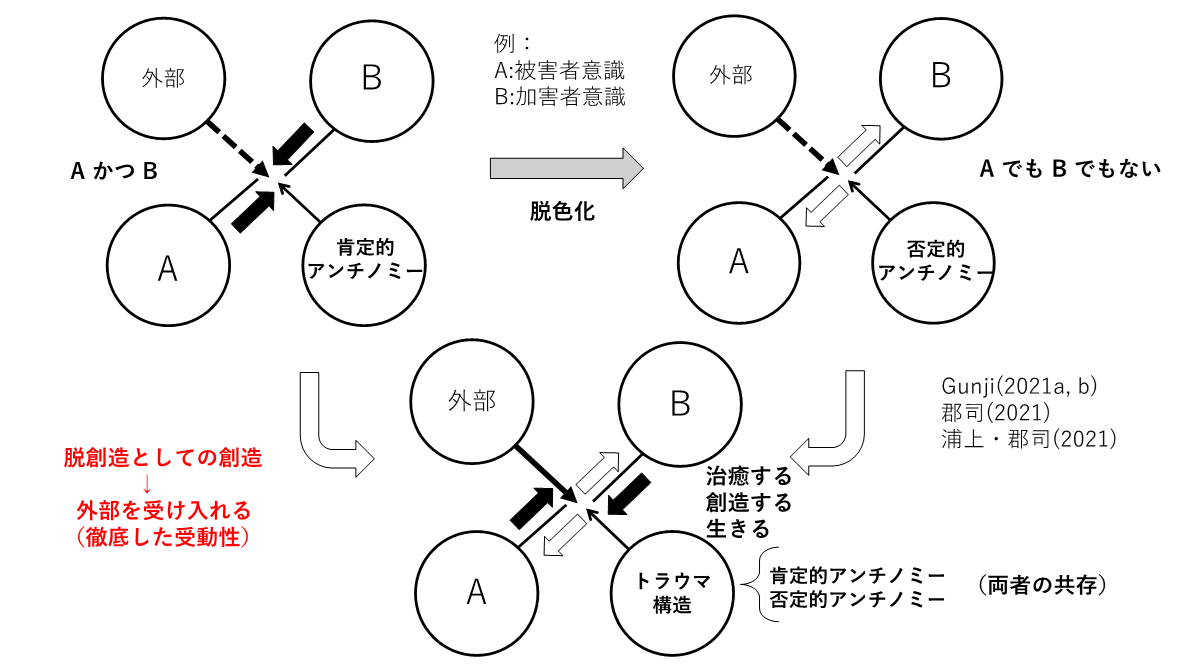

図1.トラウマ構造を内在する天然知能.

ここで天然知能は、つながりを示唆しながら二項対立的な概念、A, Bを共に肯定する肯定的アンチノミーと、共に否定する否定的アンチノミーの共立するトラウマ構造によって定義された。肯定的アンチノミーによってA, Bは接近を余儀なくされ、否定的アンチノミーによって両者は離反する。この緊張状態によってA、Bを想定する当初の文脈に亀裂が入り、その外部が召喚される(図1)。Aを意図、Bを実現とするならそれは、まさに外部を召喚する脱創造としてのデュシャンの構想を普遍化したものと言える.

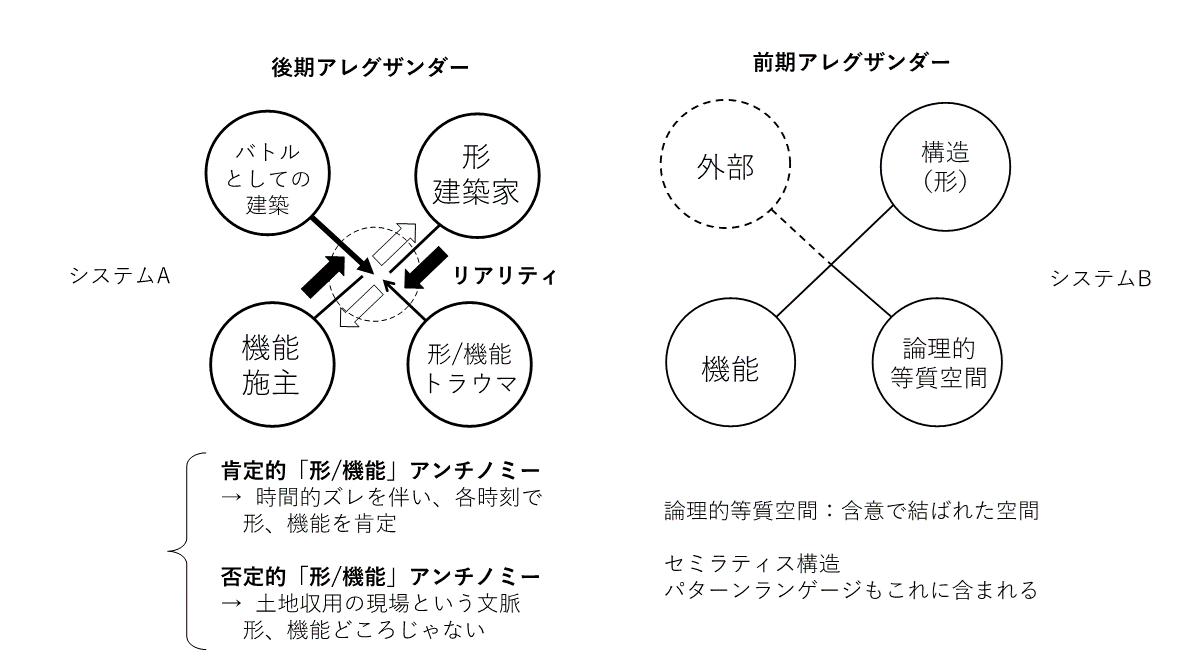

長坂の論じたシステムAとシステムBは、まさに天然知能と郡司のいう意味での人工知能に対応する。図1のAを機能、Bを形に置き換えた時、両者を一致させるようとする設計思想こそがシステムBであり、両者の間に軋轢と緊張状態をあえて作り出し、外部(アレグザンダーにおいては宇宙)からやって来るマルティプルセンターを召喚するという設計思想こそ、システムAである。したがって、システムAとBは、図2に示すような対照を成すと考えられる。

図2.システムAとBの天然知能に関する対比.

長坂=アレグザンダーによる前期アレグザンダー批判は、日本のポストモダン哲学の潮流で盛んに紹介されたセミラティスや、現在でも応用されるパターン・ランゲージにも及んでおり、その射程の深さは極めて学ぶ点が多い。

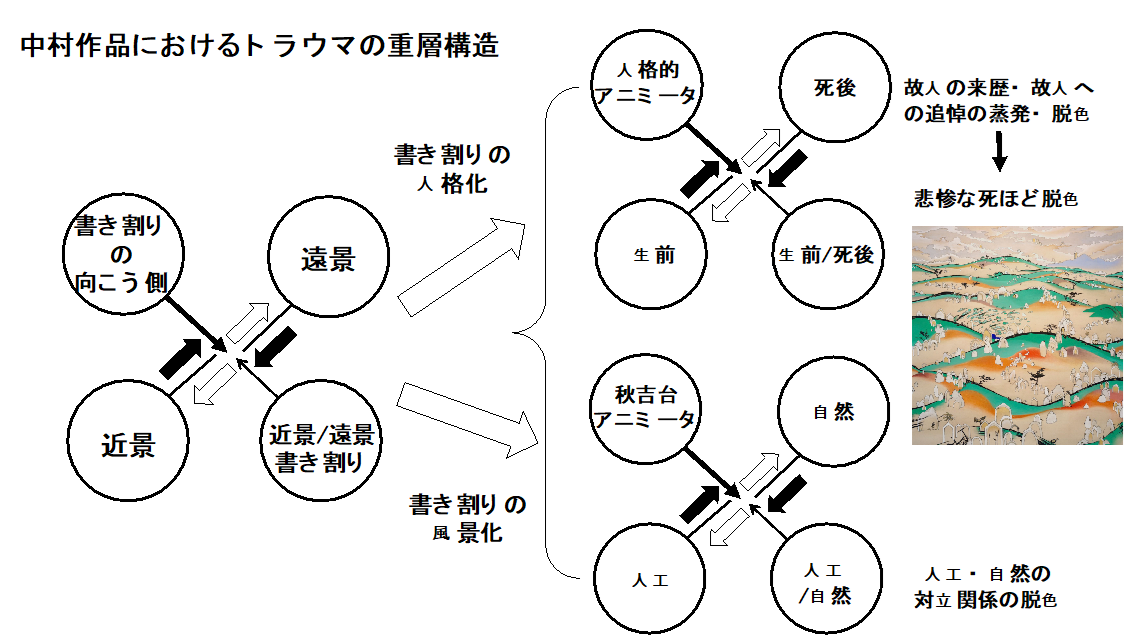

図3. 中村の作品『脱色の街—アニミータ』におけるトラウマの重層構造.

中村の作品『脱色の街—アニミータ』では、トラウマ構造が重層化された複雑な構成によって、我々が知覚できない外部を感得させてくれる.「書き割り」は山の近景(A)と遠景(B)を共に一枚の板状の面に描きこんだ様相を示し、裏側がない板によって近景・遠景を無効にし、山の向こう側を示唆する。この構造に生前の個人の来歴(A)、死後の哀悼(B)の共立(肯定的アンチノミー)と両者の脱色化(否定的アンチノミー)によって人格化を実現するものだ。中村はさらに、秋吉台の現実の風景に見出される石灰岩の岩塊をアニミータに見立て、人工と自然のトラウマ構造を画面に仕掛けることで、何重にも書き割り化された秋吉台の向こう側を我々に感じさせる作品で、脱創造を実践してみせている。

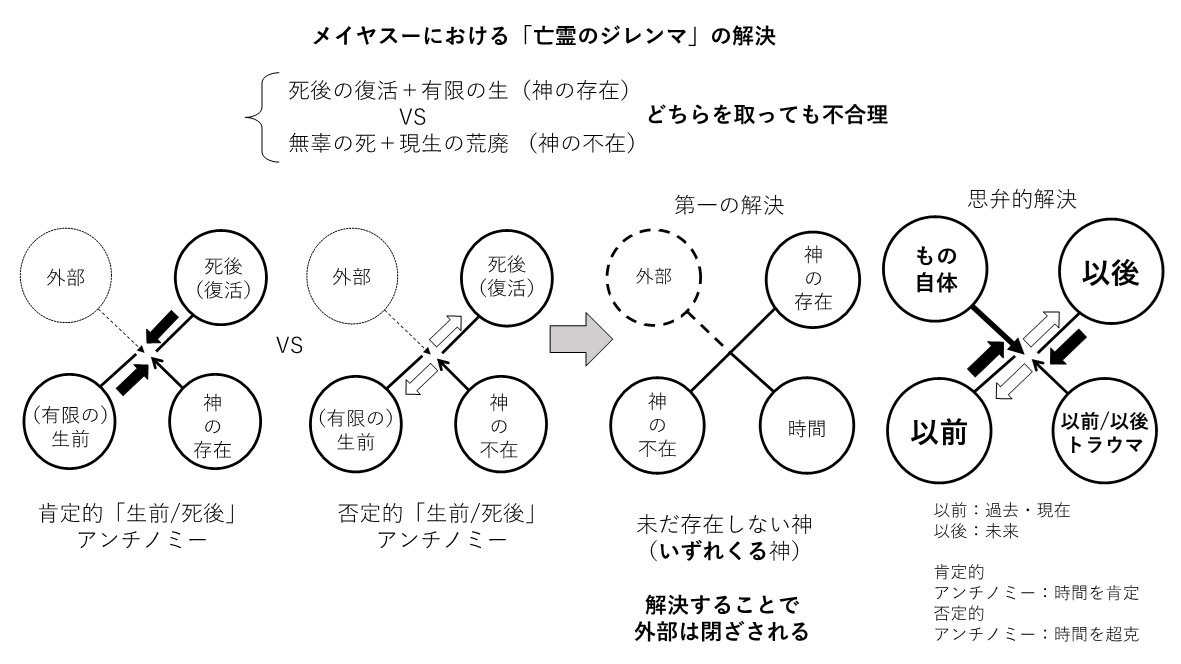

図4. 亡霊のジレンマの思弁的解決.

大橋が論じた、メイヤスーの亡霊のジレンマの解決の第一の解決は人工知能的理解に留まり、思弁的解決は天然知能的、脱想像を示すものと考えられる。実際、ジレンマを構成する神の存在と不在は、図1のAを(有限の)生前、Bを死後(の復活)と置き換えると、神の存在が肯定的アンチノミー、神の不在が否定的アンチノミーだと理解できる。ジレンマとは、両者の間のジレンマと考えられる。第一の解決とは、神の不在と存在を時間において関係づけることで、今は不在・未来において存在とする解決だ。これは長坂の言うシステムBであり、中村の言う素朴な創造に対応する。対して思弁的解決は、図1のAを神の不在を示す以前(過去・現在)、Bを以後(未来)とし、両者を認める時間を担保しながら、両者を否定的に超克するトラウマを仕掛け、外部に到達している。

全体のまとめ

・創造する・生きる・知覚する営為は、脱創造(外部を受け入れること)でしかあり得ない。共生や共創を陽に射程に入れたソーシャルアート、インクルーシブアートでさえ、外部を受け入れる装置・方法に関して殆どの者は無自覚だ。中村の方法論は、そのような抽象レベルでさえ力を発揮するだろう。

・外部を、真に受け入れた(発見した)のなら、純粋理論としての説明・解釈には留まれない。外部を説明体系に組み込む限り、外部発見以前に回収されるしかない。理論として留まる創造と、そこから脱する脱創造は、一般に違いが理解されないが、長坂が示したようにバトルを惹起するものだ。

・哲学は、外部を受け入れる実践=理論として、転回されるしかない。思弁的実在論は外部の発見に留まっているが、大橋が言及し時間切れとなった「ポップ哲学」はその一つの可能性かもしれない。

(郡司ペギオ幸夫)

参考文献:

長坂一郎(2015)クリストファー・アレグザンダーの思考の軌跡—デザイン行為の意味を問う.彰国社.

Nakamura, K. (2021) De-Creation in Japanese Painting: Materialization of Thoroughly Passive Attitude, MDPI, Philosophies 2021, 6(2), 35; doi.org/10.3390/philosophies6020035.

中村恭子(2020)「書き割りの身をうぐいすは無限小の幸福」『アフェクトゥス (情動) : 生の外側に触れる』西井涼子(編)箭内匡(編集), 京都大学学術出版会, pp.8-32.

中村恭子, 郡司ペギオ幸夫(2020)書き割り少女—脱創造への装置—.共創学, 2(1), 1-12.

カンタン・メイヤスー(2016)有限性の後で:偶然性の必然性についての試論(千葉雅也, 大橋完太郎, 星野太(翻訳)), 人文書院.

カンタン・メイヤスー(2018)亡霊のジレンマー思弁的唯物論の展開—(千葉雅也他・翻訳), 青土社.

郡司ペギオ幸夫(2019)天然知能, 講談社メチエ.

郡司ペギオ幸夫(2020)やってくる, 医学書院.

パネル概要

創造とは本来、徹底して個人的な当事者の営為ではないか。しかし「創造とは何か」と問うた刹那、創造は「わたし」のものではなく「われわれ」にとっての一般概念となる。「人工知能に創造性はあるか」の創造は、われわれにとっての創造であるがゆえに、わたしではない誰かに置き換え可能で、人工知能にさえ置き換え可能となる。われわれにとっての創造とは、部分(わたし)を全体(われわれ)に相関させる創造である。つまり「わたし」にとっての創造とは、この相関的全体(われわれの創造)を解体し、その外部へ接続することと考えられる。「わたし」は相関的全体としてアプリオリに成立するものではなく、外部との接続において、生成=存在=創造する。それは「わたし」が生きること自体である。

本パネルでは「わたし」にとっての創造を、脱創造と呼び、3人の登壇者とコメンテーターの議論から明らかにする。長坂は建築家アレグザンダーの前期・後期を、上記の意味での創造・脱創造に対比させ、脱創造を浮き彫りにしてみせる。日本画家でもある中村は、アガンベンに依拠しながら、脱創造を、潜在性逆照射の装置として捉え、作品化さえしてしまう。思弁的実在論から美学を構想する大橋は、相関主義の解体と創造・脱創造の関係を明らかにする。コメンテーターである郡司は、全体の議論としてコメントしながら、脱創造が拓く新たな可能性を論じる。

クリストファー・アレグザンダーの脱創造への「バトル」/長坂一郎(神戸大学)

建築家クリストファー・アレグザンダーは、2012 年に発表した著書『バトル』の中で現代のデザイン・建設原理を「システム B」、生き生きとした構造をもたらす原理を「システム A」と呼び、これら2つのシステムの間の激しい戦いの様子を描いた。「システムB」とは、効率を重視した合理的・機能主義的なデザイン・建設原理を意味し、アレグザンダーはこの原理のもとでは人が生きるに値する生き生きとした構造は生成できないと批判する。この批判の対象になっている「システム B」には、彼自身がその前期において作り上げた「形の合成に関するノート」、「都市はツリーではない」、「パターン・ランゲージ」といったデザイン理論も含まれており、このことは自分自身の前期理論をもたらした世界観をまるごと否定することを意味している。そして、後期において「システム A」と向かったアレグザンダーは、我々が生きるに値するような「生きた構造」を作り出す方法を『ザ・ネイチャー・オブ・オーダー』(2003)の中で示した。それは、デザイン・建設の各ステップにおいて、リアルな状況に実際に身を置きつつ、そのステップの隙間に紛れ込んでくる外部からの介入を受け入れ続けることで生きた構造を生成し続ける、そうした方法であった。本発表では、このように自身のデザイン・建設理論の前期・後期において、創造(システムB)・脱創造(システムA)を経ているアレグザンダーの道筋を辿ることにより、創造・脱創造間の「バトル」を浮き彫りにする。

日本画の写実性「書き割り」による脱創造/中村恭子(九州大学)

創造行為とは外部と接続することである。そのとき、外部を消失点のごとく結ぶことで捉えんとするのが素朴な「創造」である。たどり着けない無限遠としてこちら側の延長上に外部を設定することは、誰しもが容易に理解に至れるという点で喜びを与えるが、その等質性は、外部を都合の良い装置(消失点)で隠蔽しているだけであり、外部をこちら側のものにすることを繰延べて反復し続けているに過ぎない。それはいわば擬似外部、素朴な向こう側であり、真に創造とは言えない。対して脱創造は、そのような反復の危うさへの感性を持つ。アガンベンは「為さないことができる」様態を潜勢力として示し、それを脱創造とした。これまでの郡司との共同研究により、脱創造を示す空間表現として「書き割り」の視点を捉えた。日本美術に見られる写実性の中で、とりわけ琳派などが表現してきた山々は、舞台背景装置の書き割りのような緑色の半円として連なっている。書き割りの山は、その向こうに、素朴な向こう側など無い(裏側が無い)ことを示す。言い換えれば、外部を示している。アクセスできない書き割りを前にして我々は待つことしかできない。すなわち為さないことができる。書き割りの視点は、単純な遠(外部)・近(内部)すら問題にしない。書き割りの視点は、アクセス可能な素朴な向こう側を有限に断ち切りながら、同時に全くの外部を開く脱創造なのである。本発表では、書き割りの視点を実装した中村自らの作品によって、脱創造としての創造的営為を具体的に示す。

個の救済とポップなものの哲学/大橋完太郎(神戸大学)

近代哲学の始まりにおいて一つのトポスを形成したのは、「いかにしてわたしから問いを発するか、そして、しかるのち、いかにしてそのわたしから距離を取るか」という考えではなかったか。デカルトに代表されるこの身振りは、哲学史的な展開のなかで(スピノザなどの強力な例外はあるものの)、「主観性=主体」が成立する前提として機能し続けている。そこでは物は主体との関係に置かれ、「モノ=対象=オブジェクト」となることを免れ得ない。これは視点を変えれば、ある構造──それを相関主義という人もいる──が、「わたし」や「物」を、「主体」や「対象」、あるいはそれらの相互関係として定位させることでもある。

現代哲学の一つの潮流は、こうした構造からはみ出した「個的なもの」──個人、個物、個体を含めてさしあたりそう呼ぶことにする──を救い出すことにあるのではないか(もちろんここで言われる「個」がどのようなものであるかについてはさらに仔細に検討する必要がある)。ドゥルーズ&ガタリからメイヤスーにいたる理論的枠組みのなかで、個的なものが、発生論的ないしは様態論にどのような位置付けにあるのかを確認し、個を「救済する」手がかりとして提示したい。ドゥルーズ&ガタリの議論を参照するならば、こうした議論の地平においては、芸術がおそらく主導的な役割を果たすことになる。発表者は芸術のこの機能を「ポップなもの」の名において考えることができると想定しており、その点についても検討をおこないたい。