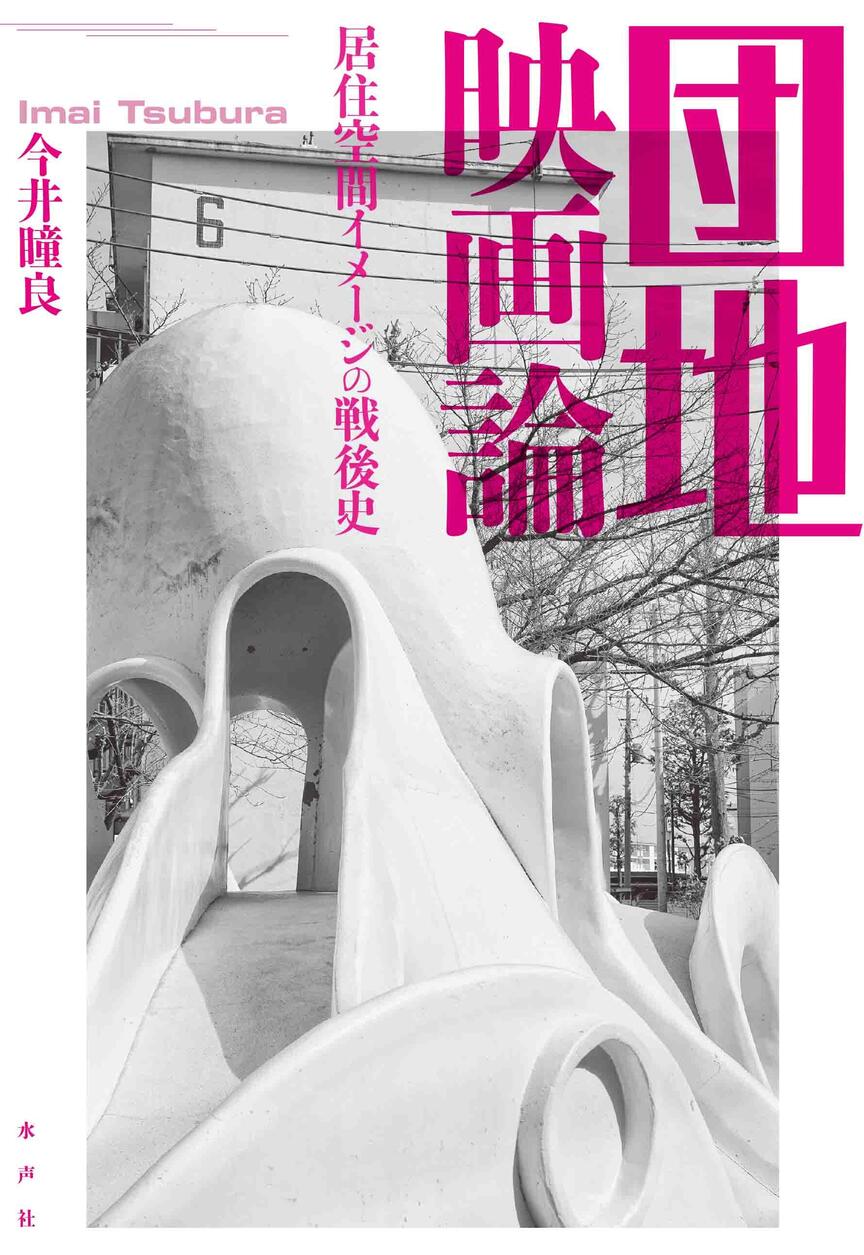

団地映画論 居住空間イメージの戦後史

戦後、立ち遅れていた住宅復興を解決する目的で建設されていった<団地>は、時代の推移とともに、人々の間でイメージの転換がおこなわれていく。本書は、この団地イメージならびに団地生活者たちの「日常生活」の変遷に対して、戦後日本映画が映し出してきた団地表象が、どのような批評性を有していたのかを読み解いていくものである。

すなわち、団地イメージは、1950年代後半から60年代にかけては、中産階級の憧れとしての「団地族」、70年代になって私生活主義で女性化された「団地妻」、そしてその後に「ノスタルジア」へと転換をみせる。本書で取り上げる団地映画は、こうした支配的イメージで覆われた団地の実情、あるいは団地が抱えている問題系に鋭く踏み込んだものとして提示され、それぞれに豊なテクストを内包していることが、著者の精緻な分析によって明らかにされる。

著者は、「団地妻」言説に多大な影響力を及ぼした日活ロマンポルノの「団地妻」シリーズや、団地の一室を文字通りの舞台として狡猾な人物たちによる異常な応酬が目撃される『しとやかな獣』(1962)など、団地映画として看過されることはない映画に新規な視座を提供している。ただ、それ以上に特筆すべきなのは、一見したところ団地がどれほどの意味を持つのかわからないような映画にも光を当て、充実した論考を展開しているところである。

例えば、本多猪四郎監督『フランケンシュタイン対地底怪獣』(1965)は、前述の映画に比べて、団地の登場ははるかに少ない。けれども、同じ監督によって、同様の怪獣映画として1954年に公開された『ゴジラ』と比較することで、『フランケンシュタイン』の団地が特別な意味を持っていることが明らかにされる。どちらの映画も、戦災や被爆の問題に結びつけられるが、『ゴジラ』公開後に建設されていった団地が、『フランケンシュタイン』の中では、そうした問題を『ゴジラ』とは別の視点で追及するための鍵になっている。団地を通して、戦後の日本映画を眺めると、違った日本映画史の景色が覗ける、そんな一冊である。

(北浦寛之)