公開研究会 20世紀イタリアの芸術と文化

★開催概要

【日時】2020年12月26日(土)14-17時(zoomによるオンライン開催)

【プログラム】

-未来派と“踊り子の画家”/横田さやか(東京大学)

-彫刻の死、彫刻の母胎──アルトゥーロ・マルティーニと古代文明の再解釈/池野絢子(青山学院大学)

-両大戦間期の美術界における伊仏関係──ヴァルデマール・ジョルジュの周囲で/飛嶋隆信(東京農工大学)

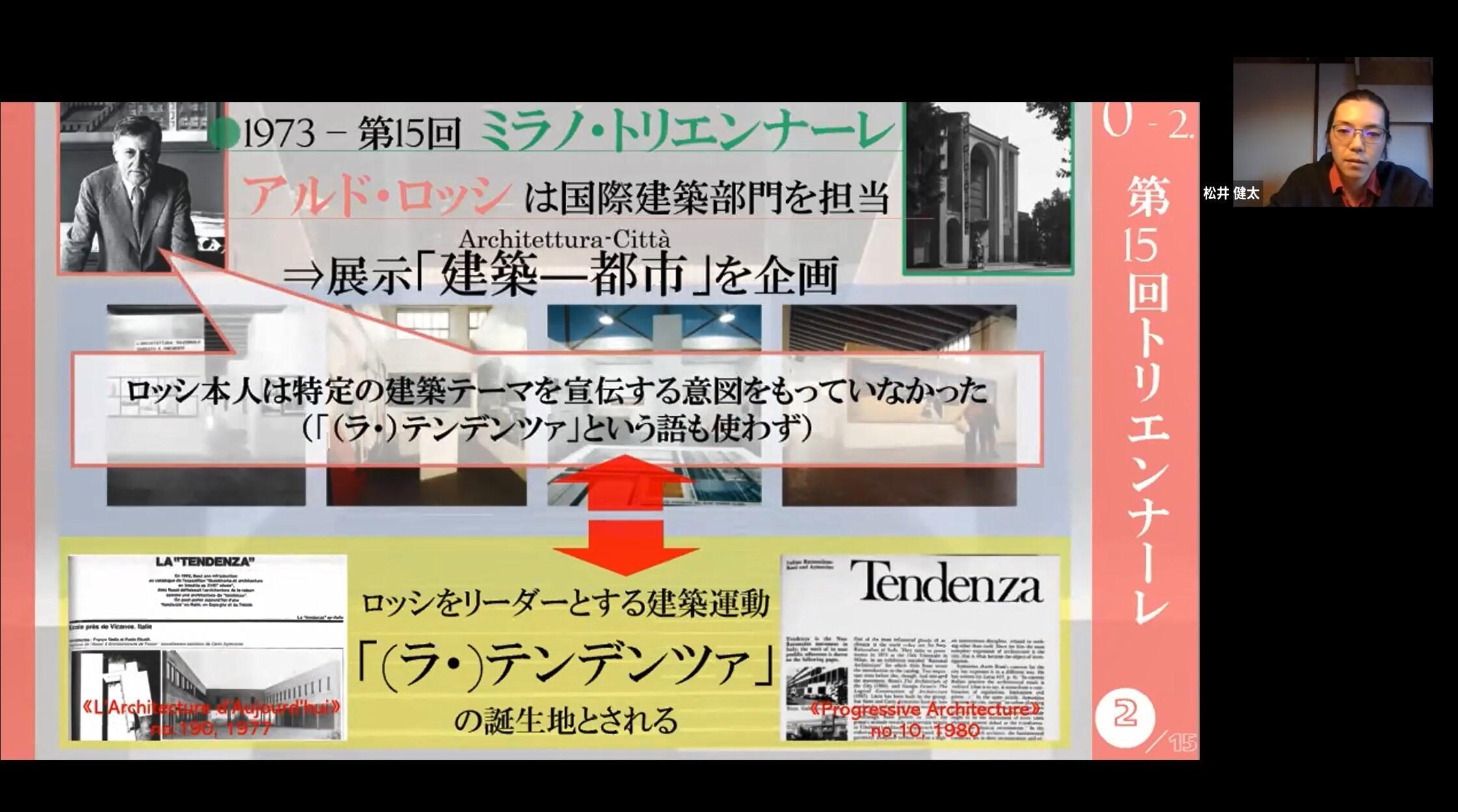

-テンデンツァというパラドクス──アルド・ロッシと第15回ミラノ・トリエンナーレ(1973)/松井健太(千葉大学)

この会は、2018年に開催された公開研究会の第二弾である。近現代イタリアの芸術や文化を専攻する研究者の成果発表と情報交換の機会として、報告者が主催している。この第二回研究会は、もともと2020年3月に予定していたが、新型コロナウィルスの感染拡大に鑑み、12月に延期し、zoomを用いてのオンライン開催となった。以下では、発表内容を簡単にまとめることにする。

まず、最初の発表者である横田さやか氏は、イタリア未来派における「踊り子」の表象について論じた。ダイナミズムを重視する未来派にとって、運動による芸術表現である舞踊は、その理念を体現するジャンルである。ダンサーは、舞台上で絶えず躍動するだけでなく、機械によって変容された身体を持つ超人としても振る舞う。このような未来派による前衛的舞踊の実践は、1920〜1930年代に実現されており、未来派が最初の発展を遂げる1910年代は、未来派舞踊にとってはいわば「黎明期」といえる。とすれば、この時期に制作されたものとその後の未来派舞踊にはいかなる関係を読み取ることができるだろうか。横田氏はジーノ・セヴェリーニとジャコモ・バッラを例に、前者の描く踊り子の、ロマンティック・バレエとは異なる足を打つ動きや、後者による、動きを抽象化して捉えた進行線・速度線に着目し、それらを未来派舞踊の前史に位置づけた。また、横田氏はこうした動く身体に対する関心を、19世紀のエドガー・ドガ以来の踊り子の表象の系譜に位置づけることで、絵画表現とパフォーマンスとの密接な結びつきを示唆した。

次に報告者の池野は、20世紀イタリアの具象彫刻を代表する彫刻家アルトゥーロ・マルティーニについて、彼が1920年代という作風の形成期にあって、エトルリア美術から多大な影響を受けた経緯とその理由について論じた。同内容については前号のPrefaceにおいて概述したので、詳細は割愛する。重要なのは、マルティーニのエトルリア美術への傾倒が個人の趣味の問題に留まらず、ときに素材や様式の問題を超えて、彫刻という造形物の起源にたいする関心を示していたことである。発表では、マルティーニのこうした傾向が、ファシズムの時代における「国家」の美術史の再編という言説と結びついていた可能性があることが指摘された。

飛嶋隆信氏は、両大戦間期にフランスで活躍したポーランド出身の美術批評家ヴァルデマール・ジョルジュのテクストを対象として、複数文化圏を横断しながら紡がれたその批評の複雑な芸術的・政治的側面を浮き彫りにした。1910年代以降のヨーロッパの芸術界では「秩序への回帰」と呼ばれる復古的傾向が強まる。フランスではルネ・ユイグを中心に、フランス美術を周辺諸国とは異なるバランス感覚を備えたものとみなす、いわば「中庸」の美学が広がっていった。ヴァルデマール・ジョルジュはそうした流れを引きつつも、ユイグらが周辺諸国の美術を批判したのに対し、イタリアの美術批評家マルゲリータ・サルファッティと彼女が支持するノヴェチェント派に強く影響され、接近していくことになる。飛嶋氏は、ヴァルデマール・ジョルジュの批評言説の展開を丁寧に跡づけながら、彼が全体主義を支持しつつ、ユダヤ人としての自身の出自を、イタリアを中心とした普遍文化圏へと統合しようとした経緯を明らかにした。

最後の発表者である松井健太氏は、建築家アルド・ロッシによる1973年の第15回ミラノ・トリエンナーレ国際建築部門の企画を取り上げた。「建築-都市」と題されたこの企画は、一般に「ラ・テンデンツァ(傾向)」と呼ばれるロッシ率いる建築運動の誕生と考えられているが、ロッシ自身の意図は別のところにあった。なぜこうした状況が生じたのか。それは〈傾向〉という言葉が、もともと1968年を契機に大学の建築教育に導入された、実験的な「研究グループ」の試みに由来しているからである。ロッシらはこの研究グループ制度に、複数の傾向がヘゲモニー内部に存在し対峙することで建築の自律性を担保する可能性を見出していた。第15回ミラノ・トリエンナーレでロッシが行った展示は、この建築教育の場で生じた〈傾向〉概念を明らかに引き継いだものである。このことを松井氏は、「建築-都市」展の具体的な会場構成や、それに対する反響から読み解いた。結果的に〈傾向〉という言葉は、教え子たちが積極的に用いたことによってロッシの率いる建築運動を指す語として定着していくが、そもそもこの展示においてロッシが試みたのは、さまざまな建築傾向(複数形の〈傾向〉tendenzeと言ったほうがよいだろう)が対峙しあう、その場自体を生み出すことであった。

四人の発表者のあと全体討議と参加者からの質疑応答が設けられ、多岐にわたる議論が交わされた。参加者の一人として、充実した他三名の発表を拝聴しながら改めて感じたのは、イタリアの近現代の芸術文化に、ファシズムという政治体制がいかに根深く関わっているかということである。イタリア未来派はもちろんのこと、両大戦間期の「秩序への回帰」をめぐる言説もまた、たとえそれが純粋なフォルムを問題にしていたとしても、ファシズムの思想と切り離して考えることはできない。他方で、1970年代に建築の領域で〈傾向〉概念が重要になったのは、それがかつての全体主義と、そして、その崩壊後にある意味でそれを引き継いだ資本主義が体現する社会の一元化に、いかにして抵抗を示すかが問題だったからではないだろうか。今回、本研究会はオンラインでの実施となったが、イタリア在住者を含む遠方の参加者とも議論を共有することができたのは、結果的に幸いだったように思う。今後も継続的にこうした機会を設けていく予定である。

(池野絢子)

*本研究会はJSPS科研費19K13014(若手研究「1910-1920年代イタリア美術のモダニズム再考:「秩序回帰」と純粋な造形性」、代表:池野絢子)の助成によるものである。