インタビュー3 能のテキストを読み、舞台に立ち上げて見えてくること──原点としての「橋の会」第1期(1980-82) 松岡心平(東京大学名誉教授)

「橋の会」のはじまり

──まずは、松岡先生がどういうきっかけで能の舞台の現場に関わるようになったのか、というお話からお伺いしたいと思います。

私が能楽舞台の現場と関わるようになったのは、「橋の会」の運営委員になったことがきっかけでした。そのきっかけはほとんど偶然みたいなもので、荻原逹子さんという有名なプロデューサーで銕仙会の事務局長のようなことをやっていた方が、観世寿夫亡き後、どういう活動をしていったらいいかということを模索するなかで、「若い人を集めて何かやろうじゃないの」という話になり、4人のメンバーを集めたんです。その4人というのが、土屋惠一郎さん、松本小四郎さん、鴻英良さん、そして私でした。どういうわけかよくわかりませんが、どうも荻原さんに私は目をかけられていたようでした。松本さんと土屋さんは、内野儀さんや河合祥一郎さんも通訳をしていた利賀村にいて知り合い、松本さんはそこでフランス語の通訳もやっていました。また、私と鴻英良さんも何かのきっかけで知り合いになって、一緒に永島忠侈(能楽師・観世流シテ方)さんのところで謡や仕舞を習ったりしていました。その4人が何となく集められたわけです。

松岡心平氏

「橋の会」という名前は中村雄二郎さんがつけたんです。中村さんのほか、表章さん、横道萬里雄さん、それから作曲家の松村禎三さんといった人たちを発起人として、若い人たちを集めて何かやる会をつくりましょうということで、荻原さんが中心になって私たち4人を集めたんだと思います。ほかの3人は30代すぎくらいだったわけですが、私だけは大学院修士の2年くらい、25歳くらいでした。

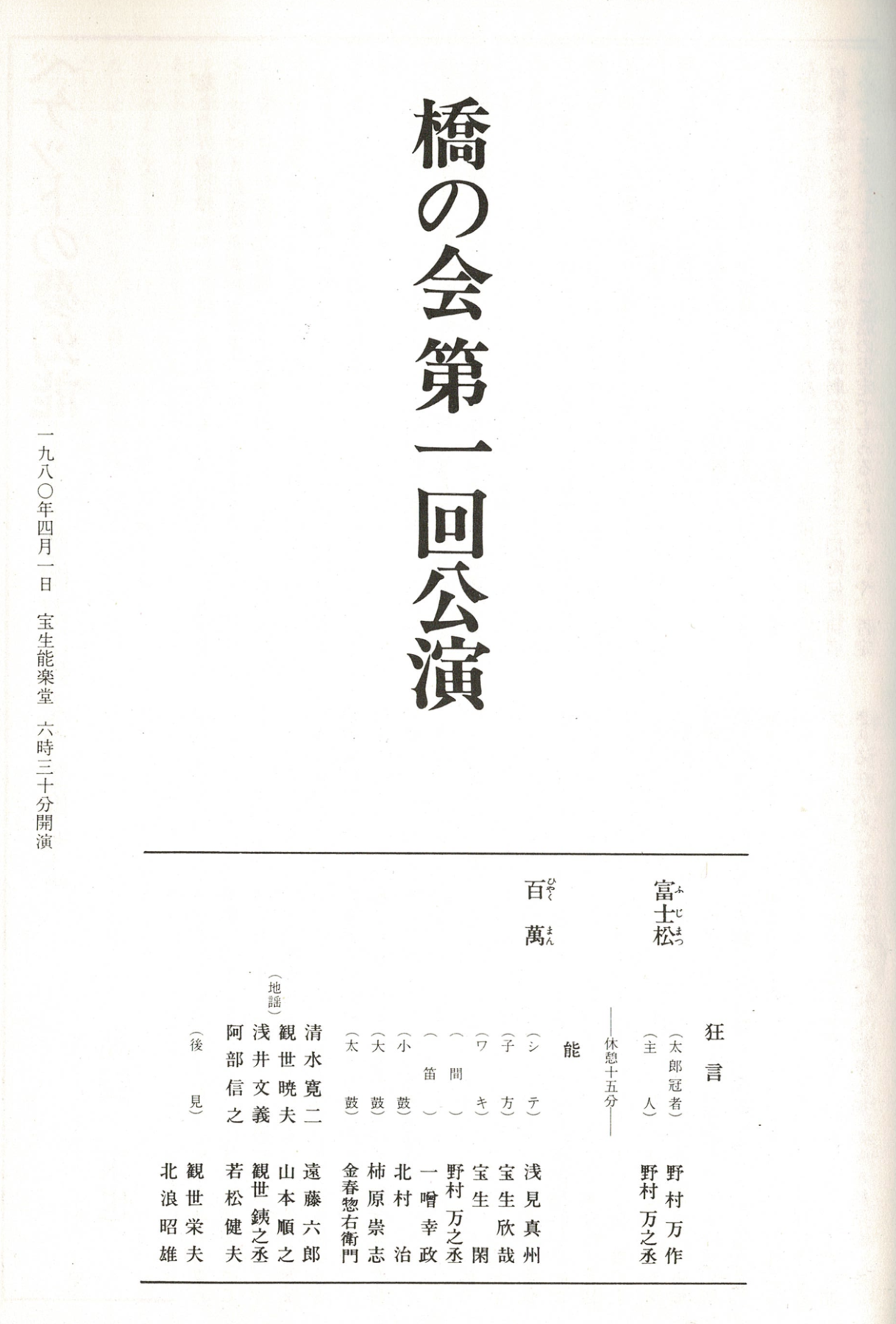

活動は1979年からはじまりました。「能楽’80橋の会」とつけて、1980年4月1日に能「百万」の公演をやることになり、79年から「百万」の研究会を毎月やっていました。わけわからず集められたというか、私はそんなことを自分からやるタイプじゃないのでいつも受動的なんだけれども、自分で能動的に動いて立ち上げようということじゃなくて、そういうふうに声をかけられて「じゃあやってみましょう」という感じでした。その頃は修士課程に入っていましたが、あまり研究者になろうとも思っていませんでした。観世寿夫に強烈なインパクトを受けて、それから能の舞台の空間の不思議さ、寿夫が立ったときの舞台の不思議さとは何なんだ、ということを考えてみたいと思いながら、能について卒論を書き、修士課程に進んでいました。そのときには「研究者の道を外れてそっちの方に行っちゃうの?」「あまり行かない方がいいんじゃないの?」という声も聞こえてきましたが、それはほとんど気にはならなかったですね。「何かおもしろいことができそうだ」「新しい世界に飛び込んでみたい」といった感じで入っていきました。

──土屋先生と知り合われたのは荻原さんの仲介ですか。

そうですね。鴻さんとはもともとよく話していましたが、土屋さんと松本さんは荻原さんとの関係で知り合いました。

「橋の会」第1回公演「百万」のための研究会

──寿夫先生が亡くなられたのは78年ですよね。そのすぐ翌年に何かやろうということになったわけですか。

そうです。寿夫さんは世阿弥の能楽論を読んでいたので、じゃ、我々は何をやろうかというときに、能のテキストを読んで、ちゃんと能の上演をやっていこうという方針が立てられました。「百万」を1980年4月1日の初回にやると決まっていたもんだから、そこから逆算して前の年に「百万」の研究会を7、8回ぐらいはやったと思います。その研究会は荻原さんの持っている青山にあるアパートを借りてやったんですけども、「橋の会」の4人のほか、詩人の高橋睦郎さん、竹本幹夫さん(能楽研究者)、それから天野文雄さん(同)も時々参加してくれましたし、浅見真州さん(能楽師観世流シテ方)を中心にしようということになっていましたから、浅見さんが来て、全部で7、8人くらい集まってやっていました。

橋の会 第1回公演 パンフレット

──能のテキストをきちんと読んで公演をやるというコンセプトには、それまでの上演に対する批判意識のようなものがあったのですか。

批判意識というよりも、寿夫さんは世阿弥の能楽論を読んでいたものの、別に能のテキストを読むところからはやっていなかったから、我々は寿夫さんがやっていなかったことからはじめて、能から現代演劇や現代音楽といったほかのところへ「橋」をかけていきたいと考えていました。「橋の会」という名前はそういう意味なんです。寿夫さんは、たとえば武満徹とも一緒にやっていましたし、そういうところにアプローチしていくために、まずは能のテキストをちゃんと読んで、考え直すところからやるのが良いんじゃないかと考えたわけです。

ちょっと専門的な話になりますが、「百万」の〔クセ〕の部分には「地獄の曲舞(くせまい)」というのが最初には入っていました。いまの「百万」ではそれを外に出して、おそらく世阿弥がつくったものと思われる非常に良い〔クセ〕が入っています。79年の暮れに郷里の岡山に帰って『鎌倉旧仏教』という日本思想大系の本を広げたときに、その「百万」から追い出された「地獄の曲舞」の前半部分の典拠を見つけたんです。院政期から鎌倉初期くらいの貞慶というお坊さんが笠置に隠遁するとき、四六弁麗体で非常に流麗な漢文調の手紙を書いているんですけれども、それがほとんどそのまま「地獄の曲舞」に引用されているんですね。これが「地獄の曲舞」の前半部分だと発見したときはまさに「ユーレイカ!」でした。それも「百万」の研究会をやっていて自分がある種研ぎ澄まされていたから、そういう発見ができたんだと思います。それは、すぐに表章さんが紹介してくれて、雑誌『観世』で論文を書かせてもらいました。これは「百万」に直接は関係ないんだけれども、「百万」にもともと入っていた「地獄の曲舞」の前半の典拠で、いまその曲舞は「歌占」という能に入っています。それは「百万」の研究会での刺激、ある種のテンションみたいなものが、そういう発見につながったんだと思います。それが私の研究履歴のなかでも最初の部分になります。

──その研究会には、能楽の研究者だけでなく、違う分野の方もいらっしゃることが大きかったんでしょうか。

そうですね。高橋睦郎さんは非常に積極的でほぼ毎回来ていました。高橋さんはその頃まだ40代で「早く40代が過ぎて50代にならないか。早く老いたい。」みたいなことを言っていました。

──そういう研究会だと、大学や国文学のなかでテキストを読むというものとは全然違いましたか。

そうですね。資料を読む主導は、例えば竹本さんだったり、私が読むときもありましたけれども、いろんなおもしろい意見が出てきて、我々の仲間だけでやる研究会とは全然違いました。そういうのは、私にとっては外からの発見でした。

──演者と一緒に読むこともなかなかないですよね。

ないですね。浅見真州さんは毎回参加してくれました。たとえば下間少進(しもつましょうしん)の『少進聞書』といった演出資料などを浅見さんに見せると、「ああここらへんで現在の型がほとんどできてるな」とか言うわけです。そういうのもおもしろかったですね。

──最初に「百万」をやられたのはどうしてなのでしょうか。

なぜ「百万」を選んだのかは思い出せません。何となく「百万」がおもしろそうだねという感じでそうなったんだと思います。そのときの子方は宝生欣哉(ワキ方下掛宝生流)さんでした。

──橋の会の回を重ねていくとともに、先生の学問のスタイル、スタンスもできてきたわけですね。

その頃ちょうど山口昌男さんや中村雄二郎さんが非常に元気で、大塚信一さんが中心になってやっていた『歓ばしき学問』のような岩波の『叢書文化の現在』シリーズ(1980-82)で、「新岩波文化人」が形成されたようになっていました。それから大塚さんが山口さんや中村さんの次の新しい若い世代を育てようとして組織したグループの研究会にも、「橋の会」に入ってから参加するようになりました。それは冨山太佳夫さんだとか八束はじめさん、田中優子さんが来て話したり、早く亡くなった如月小春さんをゲストで呼んだり、みんなで映画を見たりしていました。そういうなかでも、私は山口さんの影響を特に受けました。山口さんの文化人類学の影響を受けて、それを能の世界に戻して考えてみる、というようなことを考えていました。表章さん、横道萬里雄さんは近代的学問の非常に大きな業績をあげられた2人だけれども、それとは違う方法論、考え方を持って能を切っていこうというスタンスがありました。それが「蝉丸」という能についての公開研究会でぶつかるんですね。私が発表したことについて表さんがカンカンになって怒っちゃったことがありましたが、それにつながっていくんですね。それからその頃、「演劇」ということを中村雄二郎さんが非常に言っていましたね。そういう流れのなかに「橋の会」の研究会もあったと思います。一方では、「能なんか見なくていい」「テキストだけあればいい」というような実証主義のスタンスがあり、それに対して能楽師のなかから反発も結構あり、たとえば、野村萬さんがそういうことを言っていたと思います。

実際に舞台に立ち上げることで見えてくること

──「橋の会」で古典の能をきちんと読んで上演するとともに、徐々に復曲もするようになり、それが復曲ブームにつながっていくわけですね。能のような古典の芸能のなかで、新しい曲を立ち上げるのは難しいことですよね。研究者としてそこでやらなければならないことはとても大きいと思います。

第8回の「橋の会」の能が「葵上」でした。そのときに、世阿弥の『申楽談儀』にかなり詳しく書いてある能「葵上」の犬王の演出、つまり、六条御息所が葵上の前に出てくるときに、一人ではなくて、実際に破れ車を出して、青女房を連れながら、車のなかで謡を謡って出てくるという、いまでは「古式」という名前がついている古いかたちの演出を、公開研究会でやってみようということになりました。それはやってみると「おもしろいね」ということになりました。そのときは八世の観世銕之亟(観世静夫)さんも見に来ていて結構怒っちゃって、「現代の一人でやる方がいい」というかなりの批判をギャラリーの方から投げかけられたりもしました。が、やってみるとすぐできたし、おもしろかった。結局「葵上」は法政大学の能楽研究所が復曲することになって、「橋の会」は「古式」の復曲は本公演ではやりませんでしたが、それが復曲につながっていく動きになりました。

「橋の会」は3年を1期と考えていました。第1期は3年目が経営的にはいちばん苦しくて、観客がなかなか集まりませんでした。宝生能楽堂は600人くらい入りますが、300人の後半とか400人しか入らないことがありました。一人50枚くらいの切符を売るんですが、経営的に非常に苦しかったです。そのときに土屋さんが動き、栗本慎一郎さんを仲介にして、カルビー株式会社に頼み込んだんです。その頃副社長をやっていたカルビーの松尾聰さんが、自分の一社だけでやるよりも、理研ビタミンといったカルビーのいろいろな関連会社から協賛を集めることを提案してくれました。それで、銀行なども含めて30社くらい集め、年間1000万円くらいのお金がそこから出るようになりました。そういう体制ができて、なんとか運営ができるようになったわけです。それまで赤字の垂れ流しというか、もう店をたたまなきゃいけないくらいのところまで1期の終わりにはいってたんですが、「ここでせっかく演者も呼んできて立ち上げたのを潰してしまうわけにはいかない」と言って土屋さんが動いてくれたんです。横道さんからは企業からお金をもらうことに対して反発がありました。鴻さんもそういう考えだったかもしれません。でも、そこで安定したことは大きかったですね。

お金のことはさりながら、1期のとき、私の研究者としての人生にとってのいろんな種みたいなものがだいたい撒かれたと言えます。「百万」のときに研究会で発表したのは奈良坂の問題なんですね。「百万」の〔クセ〕は「奈良坂の。児手柏(このてがしわ)の二面(ふたおもて)。」という謡からはじまります。もちろん、奈良坂が主舞台ではないわけだけれども、私がずっと考えているのは、奈良坂のような境界的な場所で能が立ち上がっているということや、境界にいる「非人」と言われるような人たちと天皇との関係、天皇制の問題です。天皇と非人というのはネガとポジみたいなかたちだと思いますが、そういう奈良坂の境界の問題を切り口にして能を考えていきました。そこで「蝉丸」の研究会で表さんとぶつかったんですけどもね。そういうようなバックボーンで、ある種、記号論的に能のテキストを見ていくという見方に対してたいへんな反発がありました。「君の発表のそこの部分は10分の1の確率しかなくって、そこの部分は20分の1しか確率がないから、結局君の言っていることは200分の1くらいの確率しかないんだ」みたいな批判を表さんから受けて、「何を」とそのときには思いました。でも、結構ショックは受けたんですけどね。

「百万」の境界の問題は、能「重衡」の復曲にも通じていきます。「重衡」は奈良坂が舞台です。奈良坂で「火をいだせ」と言ったとき、折からの北風に煽られて、奈良の興福寺が焼け、東大寺の大仏が焼けて倒れるという大事件が起こる。重衡が木津川で首を切られた後も、「火をいだせ」と言った奈良坂の般若寺で、大卒塔婆に首が釘付けにされ曝し首にされてしまう。そこに亡霊が帰ってくるのが能の「重衡」の世界なんです。「百万」の奈良坂は、そこにもつながっていくんです。能「百万」からは、「地獄の曲舞」の発見ということもあったし、奈良坂の境界性の問題に目を向けられた。まあ無理して向けたところもあるんですが。そういう意味では、それは「橋の会」の出発点であったと同時に、私の学問の出発点でもあるなという感じがします。

──能の復曲にあたっては、どういうところから作業をはじめるのでしょうか。

テキストを校合し、本文を確定しながら読むところから始まって、そのテキストに浅見さんが謡の節を付けて、それに囃子の手がつくというかたちなので、能の場合は結構簡単なんです。だから、わりとすぐ立ち稽古に入ることができる。

──先程の「葵上」のとき、舞台としてやってみると意外とおもしろいとか、逆に批判があるといったお話がありましたが、そうしたテキストベースのものが舞台の空間、実際の身体として立ち上がったとき、どういうところに発見、面白さがあるんでしょうか。

私の印象に残っているのは「重衡」の〔上歌〕のパートにある仏閣教えですね。前シテが「あれが東大寺だよ、あれが西大寺だよ、あれが興福寺だよ」とワキに順番に教えていって、最後、不退寺を教えた後、「今日も命は知らねども」「飛鳥の寺の夜の鐘」という謡があります。「今日」と「明日」ということで、「飛鳥」の「あす」は「明日」にもかかっているわけです。そして、「鬼ぞ撞くなる恐ろしや」や「入相もすさまじや」、つまり「夕方の風景の凄まじいことよ」というような謡になるんですけれども、銕仙会の4階の稽古舞台で浅見真州さんがその場面をやってみたときに、「入相もすさまじや」のところで、ちょうど窓の外が夕方の風景になっていて、そのうつむいた佇まいに「なかなかいいな」というふうに思いました。夕方に銕仙会の4階でシテが顔を伏せてじっと「飛鳥の寺の夜の鐘」を聴いて、「入相もすさまじや」と謡われる風景を見たとき、そこに能の「重衡」の内面劇としての、心の修羅劇としての「重衡」の象徴みたいなものがあらわれていて、「「重衡」の世界というのはこういう世界なんだ」と思いました。それはテキストだけではよく分からないところだったけれども、実際に舞台に立ってそういう所作が見えたときに「ああこういう曲なのか」と感じたことで、いまでもとても印象に残っているところです。そこは「重衡」の〔上歌〕の中核になるところなんじゃないかと思います。

一方で、能の「重衡」というのは、結局ある種のフラッシュバック劇なんですね。最後の場面では火が見えてくるんですね。「春日の野守りの飛ぶ火なり」と謡われるように、「飛ぶ火」が見えたり、いろんなところから武蔵野の「飛ぶ火」が見えたり、水を見ると自分の心の中の炎が見えるとか、剣のように上から炎が落ちてくるとか、いろいろな火の描写が最後に出てきます。結局はPTSDというか、フラッシュバックのような感じで、自分が奈良を焼いてしまって重罪人になったという、自分の一番の心的トラウマの原点みたいなものが圧倒的に押し寄せてくるという描かれ方が、その能ではされているんです。ですから「重衡」は重衡の内面に非常にフォーカスした修羅能であって、ほかの曲、世阿弥の修羅能にはそういう種類のものはあんまりないと思います。そういうのが「入相もすさまじや」という前場で象徴的に見えてくる。そうして火の描写がある種の修羅の世界の描写なのですが、「重衡」に関してそれまで言われていた説は、修羅の描写が結構ぶ厚いので、「古い曲と新しい曲の中間くらいにある曲じゃないか」「世阿弥以前じゃないか」というものでした。そうではなくて、世阿弥を通り越したモダンな能を作る観世元雅の世界じゃないか、そういう、心にフォーカスしていって救いようのない世界が立ち上げられてくる、「隅田川」にも通じるような観世元雅の世界なんじゃないか、ということを考え始めたわけです。最初「重衡」に取り掛かったときは、そんなことは全く思わず取り掛かったんですが、だんだん読んでいき、舞台に上げていくうちに、重衡の内面にフォーカスされている曲であって、世阿弥とは違う系統の能じゃないかという発見が出てきました。いまはもう「重衡」は観世元雅としか考えられないというふうに思っています。

「重衡」はよく上演されていましたが、最近はやられませんね。10年前くらいに観世銕之丞さんがやられましたが、とてもよかったです。もっと、銕之丞さんなどにやっていただきたいと思っているんですが。

──「重衡」の復曲をすることになったきっかけは何だったんでしょう。

当時は復曲そのものがまだ定着していませんでした。我々のちょっと前にいまの梅若実さんのところで「大般若」の復曲がやられて、それから我々が「重衡」をやって、そのあたりから復曲ブームになりました。「大般若」と我々は関係ないんだけど、第1期が終わって、じゃあ、まだ新作までいかないけれど、復曲からはじめてみようかというときに「重衡」を選んだということですね。表さんなんかは、「暗い曲だからどうかねえ」といった意見でしたが。

松岡心平編『中世に架ける橋』(森話社、2020年)

表紙は、橋の会 第二回 花と能の宴 「重衡」 1987年10月6日 草月ホール

シテ=観世榮夫 生け花=勅使河原宏 撮影=小林忠恭

花を用いた能の舞台と「花から風へ」

──もう一つ、先生の「花から風へ」というテーマも、やはり舞台からインスパイアを受けたものだと思うんですが、そのあたりの詳しいお話を聞かせていただけますか。

それも起源は第1期にあるんです。「西行桜」という能を、3年目の第7回公演でやりました。「西行桜」というのは、桜が好きな西行のところに老いた桜の精が出てきて、その精が舞うというそれだけの能です。観世寿夫さんが手術後にやって、とても良かった能でもあります。「西行桜」には、京都の桜の名所がいろいろ出てきますが、その名所を見ていくとそれがだいたい「花の下連歌」をやっている場所であって、「花の下連歌」を支えている基層的な感情みたいなものが「西行桜」のバックボーンとしてあることが分かりました。そういうことをそのときに考えて、文章にも書きました。桜の木があんなに美しいのは冥界との繋がりがあるからで、地下の世界の樹液みたいなものが上っていってああいう花をつけるんだという、梶井基次郎の「櫻の樹の下には」みたいな感性が「西行桜」にはあります。それは冥界との繋がりがあると同時に、花の下連歌との世界とも繋がっていて、無縁平等の世界でもある。その頃、網野善彦さんの無縁平等論が流行っていたから、それに私も影響を受けていました。花の下連歌はまさにそういう無縁平等の世界で、誰が出句してもいいんですね。笠をつけて、声も変えて出句するわけです。自分を匿名にして、社会的身分や地位を捨てて裸のかたちでそういう場に参加するというのが花の下連歌の基本的なあり方です。

そういうものを場所として表現したのが「会所」と名前が付けられる中世の空間です。将軍の会所は同朋衆が裁量して飾りつけや管理をしていて、そのなかには九間(ここのま)という十八畳の空間があって、そこで連歌が行われたりする。遊宴の空間でもあり、飾りの空間でもあるわけです。飾りに関しては、唐物の飾りなどを同朋衆が担って、その管理運営をする。その会所の飾りで立花を生けるわけです。立花専門の同朋衆で立阿弥といった人が出てきて、足利義教・義政に仕えている。「西行桜」をやることによって、花の下連歌を通じて会所の問題が出てきて、私のアイデアがヒントとなって「花と能の宴」というかたちで、花と能を一緒にやってみようということになりました。会所の空間では、花もやって能の仕舞もやっていたわけです。

それで、能「半蔀」の「立花供養」という演出を、岡田幸三さんの立花、勅使河原宏さんの立花でやってみるという実験がまず宝生能楽堂で行われました。その発展形として、草月ホールで、勅使河原宏さんの植物の空間で能をやってみるようにもなりました。だからそういう意味では、私の発想も幾分かは「橋の会」の展開に寄与しているかなと思います。「花と能の宴」というのは実際にやってみるととても楽しい。岡田幸三さんのときは立花の空間が強すぎて、シテの方が潰れちゃった。基本的には、シテが立つ空間と立花が立つ空間というのは同じ原理だと思うんです。どちらも宇宙軸のように舞台に立つわけです。岡田さんのときは、立花だけで完成していて、そこにシテがうまく交わっていかなかったわけです。ところが、勅使河原宏さんの立花も同じ宝生能楽堂でやったんですが、そのときはしだれ柳も使った空間で、柳の枝が風を呼ぶような、柔らかい風が吹いているような空間、シテを自然に招くような空間ができた。そのあたりから「風」というものを考えはじめました。「植物が呼び込む風」というのを実感したのは勅使河原さんの立花、植物の空間でした。

橋の会 第一回 花と能の宴「半蔀」 1986年7月9日 宝生能楽堂

シテ=八世・観世銕之丞 生け花=勅使河原宏 撮影=吉越立雄

たとえば、室町時代の立花の図がありますが、そこでは、「真」という中心になる宇宙軸のようなものとして松などを立てて、それから枝を、連歌を付けていくように加えていき、最後、下草みたいなものをつけたりするわけです。岡田幸三さんの「半蔀」の場合は、そういう歴史的なモデルを踏まえていました。ですが、勅使河原さんの場合は柳を使うから、「真」のような松や宇宙軸はないんですよね。宇宙を凝縮したミクロコスモスみたいなものを立花で作ろうという意識はなくて、インスタレーションというか、観客もなかに入っていけるような花の空間を作っていく。それぞれの作家が自分で工夫して作っていくなかで、一方は歴史的な立花の世界を踏まえた上で自分の世界を作るし、一方は逆にそれにアンチみたいなかたちで自分の植物の世界を作る。あの頃、勅使河原さんは竹を多用していました。地裏や橋掛りから竹を出して、地謡の後ろに垣根みたいに植物が覆いかぶさってくるようにしたりしていました。アヴィニョン演劇祭に行ったのも、その延長上でした。そのときは大赤字になって、会が潰れそうになったんですけど。

もう一つ面白かったのは「定家」を草月ホールでやったときです。そのときは伊豆の山中から定家葛を大量に集めてきて、草月ホール全体に定家葛を貼りつけて、馬の鞍型のような竹の屋根に定家葛を絡ませたものを作り物にし、その下に黒いスポットの隠れ空間をつくり、その幕が上にあがるとシテが出てくるかたちにしました。そのとき思ったのは、ホール全体の空間がひんやりしているということでした。植物から発せられるひんやりした気みたいなものがあるんですよね。そこから能の「定家」の「冷え」の感覚、特に〔クセ〕のところの「冷えた世界」みたいなことが見えてきました。「定家」を書いた金春禅竹という人は、定家葛のそういう植物の「冷え」の世界を実感しながら能を作っていて、その辺りは、世阿弥の観念的な植物の捉え方とは違います。植物の生態に密着した捉え方をしている。禅竹の能は植物を合わせるととてもうまくいく。

第3回 花と能の宴 「定家」 1988年12月6日 草月ホール

シテ=浅見真州 生け花=勅使河原宏 撮影=関谷幸三

[『草月』第182号(草月会出版部、1989年)より許可転載]

「橋の会」の公演ではありませんが、オーチャードホールで勅使河原茜さんと「熊野」をやったこともありました。そのときは3月だったから河津桜しかなかったけど、河津桜いっぱいの空間のなかで友枝昭世さんが「熊野」をやりました。そのときの友枝さんの空間のおさえかたというのは、友枝さんにみんなが全集中するような感じでした。そのとき、桜がとっても生きるんですね。世阿弥の場合、「西行桜」なんかで桜の作り物を沢山出しても、あれはイマジネーションの世界の桜であって、実際の桜を出したら「西行桜」は成立しないんじゃないかと思うんだけども、逆に禅竹の「熊野」は、桜をいっぱい出したら本当に「熊野」の空間が成立してくる。友枝さんの芸も素晴らしかったんですけれど、そういう植物の問題というのは、いくつかの「橋の会」の公演から感じたことです。

──いまのお話が「風の世阿弥」(『身体──皮膚の修辞学』表象のディスクール3、東京大学出版会、2000年)や「立つこと──中世的空間の特異性」(『中世文化の美と力』日本の中世(七)、中央公論新社、2002年)といった論文に通じているわけですね。そういった理想的な舞台と論文の関係はなかなかないのではないかと思います。

駒場での活動と現状の課題

──先生が駒場の表象文化論にいらっしゃったのは何年ですか。

1990年ですね。私は表象の草創期から一応いたと思うんですよね。ごく初期はいなかったと思いますが。最初の頃の表象は、結構実技や実演を歓迎する雰囲気がありましたが、だんだんそれが失われてきて、やっぱり論文書かなきゃいけないというか、論文中心主義になってきたという印象はあります。初期の頃は実技や実演を評価する雰囲気が強かったと思います。

2001年の国際世阿弥シンポジウムは表象と橋の会が一緒にやりました。そのときは、ドゥヴォスさんが世界中を飛び回って、10人くらいの方のインタビューを集めてくれました。そのなかのロバート・ウィルソンについては、ドゥヴォスさんの訳で『ZEAMI──中世の芸術と文化04』(森話社、2007年)に載っています。ピーター・ブルックが来たときには河合祥一郎さんに出てもらいました。国際世阿弥シンポジウムでは結構面白い話が出ていたんですが、それを文字におこさなかったのは私の負い目なんですけどね。

2009年のときの駒場薪能もまがりなりに成功して、祝祭空間が現出したと思います。あの駒場図書館の前の空間が夜にお祭りの場になったのは面白い経験でした。

──橋の会の研究会という能楽研究者だけではない集まりというところと、表象文化論には通じるところがあったのではないでしょうか。

そうですね。表象にいると一つに固まらないので、そういう刺激の受け方はあったと思います。

──最後に、能楽の現場や研究の現状に対する所感があればお聞かせください。

やっぱり、橋の会みたいな会がいまはないということを思います。だから、研究者と実演者をつなぐパイプみたいなものがほとんどいま途切れちゃってると思うんですよね。橋の会の頃にはまだ、たとえば浅井文義さんがやっていた「萌の會」で研究者を入れてやるということがありましたが、いまはほとんどないんじゃないかな。事前解説をするくらいでね。でも、テキストをみんなで真剣に読むというようなことはたぶんやってないと思います。

──公演前の研究会ということですよね。

それも観客を前にしてやるのではなく、内輪で集まってやる研究会というのはいまほとんどないんじゃないかな。

──非公開というところも一つ重要なところでしょう。

そうだと思いますね。解説の会では研究者や実演者がそれぞれの立場でやるということなので。だからそういう意味では「橋の会」というのは、ある種、空前絶後みたいなところがあると思うんですよね。偶然に集まったんだけども、その偶然が24年間も続いちゃったみたいなね。まあ、何回かいろんな危機はありましたけれど。

──いろんなお客さんが来るような、ブランドが当時確立されていたわけですよね。

そうですね。友枝昭世を見に行くとか、浅見真州を見に来るということではなくて、「「橋の会」だから行ってみよう」みたいな。そういうかたちの会になっていったということはあると思います。

──上演の前にテキストを読む研究会のある種の成果物として、パンフレットがあるわけですね。パンフレットに毎回論文が載っていたんですもんね。

そうそう。やっぱりパンフレットを充実させようというのは最初から考えていたことでした。後で振り返ってみたときに、記憶をよみがえらせるよすがになるように。

──それも結構ガッツリなパンフレットでしたよね。

「橋の会」ではボリュームのあるパンフレットを作っていたと思います。それと、若いから生意気だったっていうことはあるけども、役者にダメ出しするということもありました。いまから思うとちょっと考えられないんだけれども、「それじゃ観客を見せるレベルになってないよ」みたいなことを強く言ったこともありました。

──今日のお話では、先生の活動の原点について様々なことが披露され、大変有意義だったと思います。ありがとうございました。

(2021年3月26日収録、聞き手:原瑠璃彦、白井史人、構成:原瑠璃彦)

追記:「橋の会」の公演記録については、松岡心平編『中世に架ける橋』(森話社、2020年)に一覧が掲載されています。また、同書には、松岡心平「「橋の会」という現場」、土屋惠一郎・松本小四郎・松岡心平「鼎談 橋の会の二十四年を振り返って」も収録されています。