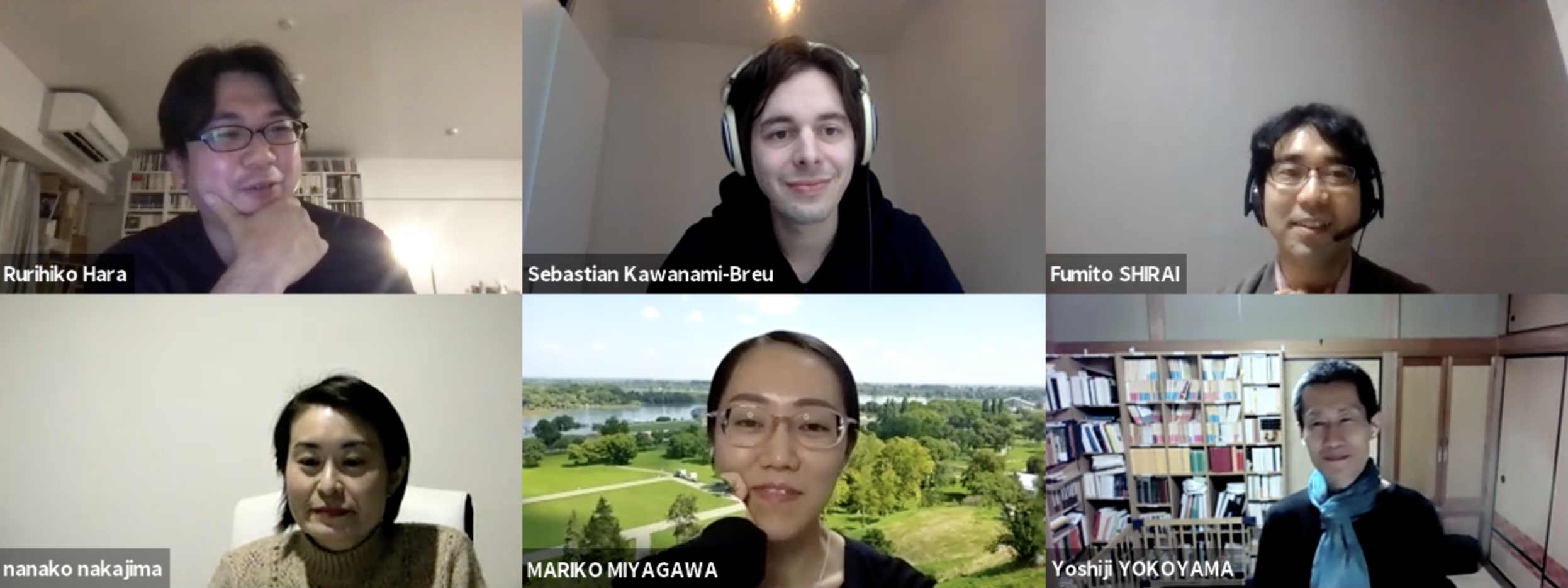

座談会 ドラマトゥルクのポテンシャルをめぐって──研究者かつドラマトゥルクとして 横山義志×中島那奈子×セバスチャン・ブロイ×宮川麻理子

登壇者:横山義志

(SPAC-静岡県舞台芸術センター文芸部、東京芸術祭国際事業ディレクター、学習院大学非常勤講師)

中島那奈子(ダンス研究、ダンスドラマトゥルク)

セバスチャン・ブロイ(ベルリン・フンボルト大学 非常勤講師、科学思想史研究)

宮川麻理子(立教大学現代心理学部映像身体学科助教)

聞き手:原瑠璃彦、白井史人、香川檀(表象文化論学会広報委員)

ドラマトゥルクをするようになった経緯

原 みなさん今日はお忙しいなかお集まりいただきありがとうございます。今日はドラマトゥルクについて、それぞれご自身のご研究との関係に主眼を置きながら、あるいは、表象文化論の観点からいろいろと議論してゆければと考えています。まず、最初に皆さんがドラマトゥルクをなさるようになった経緯について順番にお伺いしたいと思います。

横山 私は西洋の演技論の歴史が専門です。私は学生時代、修士1年くらいの頃、フランス演劇を専門にして間もないときにドラマトゥルク的な仕事をさせてもらったことがあります。1999年に世田谷パブリックシアターでフランス演劇特集があり、そのなかで、オリヴィエ・ピィと、その劇団にいたエリザベット・マゼフの作品のリーディング公演がありました。そこで、大学の先輩の藤井慎太郎さんのご紹介で、藤井さんの代わりということで、その現場にドラマトゥルクとしてつかせていただき、フランス語のテクストの説明をしたりしました。それが楽しかったというのが一つのきっかけですね。私は当時フランス演劇を専門にしていて、舞台を見るのはとても好きでよく劇場に行っていたけれども、「こういう仕事があるんだ」と思いました。現場で俳優の人と話す機会もなかなかないし、現場で自分が役に立つことができるんだと嬉しくて、それから通訳や翻訳など、世田谷パブリックシアターでいくつかお仕事をさせていただきました。そのとき長島確さんにも出会ったんですよね。長島さんは戯曲の翻訳をなさっていました。フランスに留学してからも、通訳などをしていました。

横山義志氏

私はいまSPAC-静岡県舞台芸術センターと東京芸術祭というところで働いています。いまSPACの芸術総監督をしている宮城聰さんはク・ナウカという劇団をやっていて、私がフランスに留学しているとき、たまたまク・ナウカのロシア・フランス・モロッコツアーというのがあったんですね。そのツアーのコーディネーターをしていた知り合いの通訳の方が「モロッコに行くのはちょっと億劫なのよね」とおっしゃっていたので、「私はすごく行きたいです!」と言ったら、「代わりに行ってくれる?」ということになり、通訳兼コーディネーターのようなかたちでモロッコ公演に入ることになりました。それ以来、ク・ナウカのツアーでは何度か通訳や字幕の仕事をしていて、それがきっかけで、宮城さんが静岡に行くときにお声がけいただき、SPACで働くようになりました。それからは主に海外招聘の仕事をしていまして、文芸部という部署にいます。

平田栄一朗さんの『ドラマトゥルク』という本に「演目ドラマトゥルギー」ということが書いてありますが、それを読んで「自分はそういう仕事なのか」と思いました。作品創作の場でのドラマトゥルクの仕事に関しては、フランス語圏の演出家や振付家の話し相手的なかたちで関わることはありました。

平田栄一朗『ドラマトゥルク──舞台芸術を進化/深化させる者』(三元社、2010年)

中島 よろしくお願いします。私はフリーランスとしてドラマトゥルクをやっています。時期によって大学でフルタイムのかたちで舞踊論を教えたりしていますが、それ以外の時間でドラマトゥルクをやっているというかたちで、インディペンデント・スカラーかつフリーランス・ドラマトゥルクというのがいまの肩書きです。

中島那奈子氏

ドラマトゥルクを始めた経緯は、2004年にニューヨーク大学の大学院ティッシュ・スクール・オブ・ジ・アーツに留学し、パフォーマンス・スタディーズを専攻していた頃、そのアドバイザーがアンドレ・レペッキさんという研究者で、実験的な作品づくりで有名な振付家メグ・ステュアートのドラマトゥルクとしても有名な方ですが、彼の「ドラマトゥルギー」という授業を受けたのがきっかけでした。ドラマトゥルクというのが何かよくわからないまま、何をやるかもよくわからないままに受講しました。受講希望者が多かったので選抜されたのですけれども、ここでは理論を学ぶだけでなく、大学の外の現場に入って作品作りに関わるという双方向性を持った授業でした。それが一番初めのきっかけです。その授業は、それぞれの学生が別々の舞台作品やプロジェクトに参加していて、人によっては現代アートのギャラリーや建築事務所に行った人もいましたが、ドラマトゥルクがどういう場合にどういう役目を果たすのかというのを実地で実験するものでした。そして、授業で読んでいくドラマトゥルギーに関する理論的文献を、実践とつなぎ合わせていくなかで、協働した振付家チャメッキレルナーという方との仕事が一番初めでした。その作品の上演が、ニューヨークの劇場ダンスシアターワークショップ(現在のニューヨーク・ライブアーツ)で2005年にありました。ここは、私も観客としてよく通っていたダウンタウンの代表的なコンテンポラリーダンス専門劇場で、初めからこのような本格的な現場に入れたことを、非常に幸運だと感じていました。その一方で、日本とは舞台作りの方法が違ったり、学生だから軽く扱われたりしつつ、理論的な部分は振付家やダンサーより勉強しているという点で重宝がられました。その「ドラマトゥルギー」の授業のなかでも、私は、その振付家との協働がうまく行った学生だったようです。ほかの学生はアーティストと喧嘩して現場から追い出されたり、学期の最後まで作業を完了できなかったりしていました。私はその後も、その振付家チャメッキレルナー周辺のアーティストのネットワークから、ドラマトゥルクとして、セント・マークス教会やNYジャパン・ソサエティ、PS122といった劇場で上演する作品の創作現場に呼ばれるようになって、いろいろ繋がってゆきました。だからニューヨークに留学していたときが、私のダンスドラマトゥルクとしてのキャリアの始まりですね。

その後、ドラマトゥルクの仕事だけではなく、研究も一緒にやっていきたいと探し求めるなかで、ベルリンという場所が出てきたので、ニューヨークからベルリンに移りました。いまはまたそこから日本に戻ってきた感じです。

ブロイ 今日は中島さんとは初めましてですね。色々な知り合いから中島さんの話は聞いていたんですが。いまベルリンに一時帰国しているのですが、原くんとか横山さん、宮川さんも久しぶりです。半分同窓会のような気がしますね。

セバスチャン・ブロイ氏

演劇との縁ですが、最初はただ「見る側」でした。ベルリンに住んでいた当時、フォルクスビューネだったり、ヘッベル・アム・ウーファー劇場(以下、HAU)だったり、そういう場所で演劇公演をしばしば観にいくというだけの関係だったんですけれど、たまたま2011年から日本の劇団快快(ファイファイ)のベルリン公演でローカライズのお手伝いする仕事を引き受けてから、彼女たちとすぐに友達になり、本格的にドラマトゥルクとして活動をするようになりました。ノリといえばノリです。これは2011年の話で、当時HAUのある演劇祭に快快がゲストとして呼ばれて、僕は現地のオーガナイズから通訳や字幕に到るまで多面的にサポートをしていました。『SHIBAHAMA』という作品の一部だった現地フィールドワークにおいては「ベルリン通」の役割も果たしていました。その滞在の流れで私たちは非常に仲良くなって、「これからも日本でドラマトゥルクをやらないか」との提案をもらって、気がつけば劇団メンバーになっていたのです。

そのとき、私は観念のレベルで「ドラマトゥルク」という自覚があまりなく、ただ、あまり深く考えずに私なりの知的なインプットを注ぎ込んでいたのに対して、演出の篠田千明から、「セバスチャンのやっていることはドラマトゥルクなんだよね」ということを言われて、「あ、そうなんですか」と思って腑に落ちたんですね。ドラマトゥルギーの理論と歴史についてきちんと学ぶようになったのは、その後のことです。

2011~12年あたりから定期的に来日するようになって、劇団快快のほかにはチェルフィッチュの岡田利規さん、それから飴屋法水さん、本谷有希子さんの公演、またはリミニ・プロトコルのF/Tでの来日公演(2013年)でも現地ドラマトゥルクとして参加することになりました。近年はサエボーグ(「ラテックス彫刻家」ともいうべき、視覚美術とパフォーミング・アーツの両域を横断するアーティスト)と一緒にインスタレーション系の作品を立ち上げました。(図1)だから、中島さんと同じくフリーですね。良くも悪くもフリーで、作品のなかで幅広い意味でのドラマトゥルギーを担当しています。脚本の文案だったり、役者と演出の間のつなぎ役だったり、調整役だったり、あるいは作品のコンセプト・枠組みの創造だったり、これまでは本当にいろいろやってきました。ギターとシンセが趣味で、場合によっては音響の作成やライブ演奏を担当することもありました。幅広いリサーチ兼現場のドラマトゥルギーというのが、これまでの私の経験です。

2014年に東大の表象の博士課程に入りました。結果的に、博士論文のテーマは演劇学じゃないものに変化したのですけれども、実践の上ではこれからも舞台に関わっていきます。研究のほうでは思想史と科学史が主要な関心で、博士論文のテーマは人工神経網(ニューラル・ネットワーク)の科学思想史、つまり表象文化論と科学技術論の観点を合わせた歴史的なテーマについて書いています。身体の歴史とは多少の関わりがあるんですけれど、入学したときのテーマだった「演劇理論」とは確実に無縁のものになりました。

横山 いや無縁じゃないです、きっと。(笑)

ブロイ そうですね。少なくとも具現化された知の形、または文化におけるテクニークの一種への関心として、演劇は私の研究のなかでまだ生きていると思います。それでいまドイツに一時帰国中で博士論文を書いているところです。現代思想や哲学系の書籍化にもフリーランスで関わっているのですが、パートナーの河南瑠莉と一緒に翻訳したマーク・フィッシャーの『資本主義リアリズム』(2017年)はそのなかで非常に充実した企画でした。

原 飴屋さんと本谷さんの舞台「 」(2016)のときは、出演もしていましたね。

ブロイ 「幅広い意味でのドラマトゥルク」というのは、そういうことですね。

原 ラストシーンで、建物の屋上でギターを弾いて歌っておられたのを覚えています。

ブロイ 当時は何を歌うかという議論があったんですけれど、ウェス・アンダーソンの『ライフ・アクアティック』にギタリストのSeu Jorgeが船の上で演奏する場面があるじゃないですか、ああいう場面とまるかぶりすることはどうしても避けたいと飴屋さんが言っているので、私の提案だったデヴィッド・ボウイは禁止されました。(笑)

原 岡田利規さんとのご縁はどういうきっかけだったのですか。

ブロイ 2012年、岡田さんがまっさら状態になって新しい作品を作ろうとしていたときに、ちょっとしたお手伝いをする人がいないかということになったのですが、快快との縁もある制作の事務所で「セバスチャンがいま日本に来ているんだね」という情報がまわりスカウトされました。学士時代に私は日本学という専攻をしており、ちょうどその頃ヨーロッパで公演するようになったチェルフィッチュについて卒業論文を書いたのですが、そのときから、演技論と美学の意味で岡田さんのツボを理解している「ドラマトゥルク」は他にいなかったと思います。「じゃあぜひ一度稽古に来てみてください」ということで繋いでもらったんですが、岡田さんと会ってみると話は早い。『現在地』の「演出助手」に「ドラマトゥルク」がついたわけです。

また、あまり知られていないんですが、ベルリンの元飛行場だったテンペルホーフ公園の演劇祭でも、小さな作品を野外でやったことがあるんですよ。『Unable To See』というタイトルでした。多分舞台に自分が出されるようになったのはあれが初めてです(会場で流れる音楽の作成も担当しました)。字幕を映す場所はなかったので、私も装着した状態ですべてのセリフを同時通訳するという役で入ることになりました。異物的なものをそのまま舞台に出すというのは、岡田さんの趣味でしょう。だから、同時通訳の人も役で、なぞのスーツを着るわけです。舞台空間は原子炉の建物をなぞらえた木製のパビリオンでした。

原 岡田さんとやっていたのは日本に来てからだったんですね。

ブロイ 快快の2011年と先ほどの話を除いて、ほとんど日本ですね。

中島 テンペルホーフの上演は見ました。でも出演者は防護服を着ていたので、どなたかはよくわからなかったです。

ブロイ そうですよね。あまり力の入っていない防護服、脱力系の服でした。ベルリン到着後に俳優たちとスポーツ屋のセールに行って買ったバイクの雨具が元ネタです。

原 では、最後に宮川さんお願いします。

宮川 今日は皆さま多方面でご活躍されているなかに私が混ざって大丈夫かという心配があるのですが(笑)、私は小さい劇団のなかでいろいろもがきながらドラマトゥルクらしき活動をやっている事例として聞いていただければと思います。「劇団」と言いましたが、研究者として専門にしているのはダンスの方で、特に大野一雄を中心とする舞踏の研究をしています。また、舞踏が出てくる文脈としての戦後の現代舞踊の歴史もちゃんとやろうと思い直して、改めて調査をはじめています。最近は舞踏を扱うコンテンポラリー・ダンスの作品が出てきているのでその辺りの研究もしています。なので、研究の方は演劇ではない感じですね。

宮川麻理子氏

ドラマトゥルクを始めた経緯ですが、大学に入ってからずっと劇団をやっていて、「鮭スペアレ」というちょっとふざけた名前の劇団なんですけれど、10年以上続いています。初めはずっと俳優として出演するだけだったんですが、あるときからふと思い立ってドラマトゥルクを名乗りだしたんですね。多分それが2011年とかそれ以降のことだったと思います。なぜそうなったかというと、もともと鮭スペアレは、主宰の中込遊里が作・演出をやるというパターンで台本を書いたり演出をしたりしていたんですが、そのなかで、私は意見を言ったり相談に乗ったりしてきたんです。ですが、あるとき作品に対して責任を持とうかなと思って、クレジットにドラマトゥルクとして名前を書くようになりました。先ほど横山さんがおっしゃっていた平田先生のドラマトゥルクの本が出版されたのが2010年で、ちょうどその頃に私も読んで「これだ!」と思ったんですね。その時期が大学院に入って舞踏の研究を始めて、他にも表象文化論の先生方の授業を受けて、多少なりとも視野が広がったという時期で、そうした私自身の環境の変化もあって、自分たちの活動をより客観的に見られるようになったというところがあります。それから、私は大学院で大野一雄の研究をしていたのですが、2009年ごろから大野一雄さんの息子で、ご自身も舞踏家でいらっしゃる大野慶人さんの稽古場に実際に行くようになりました。参与観察といえば多少研究者らしく聞こえますけれども、実はこの稽古が、劇団における演技のあり方にも大きく影響していて、慶人さんの稽古でやったことを劇団に持って帰って実践したりもしました。「舞台に立つ」という根本的なことを教わる、とても貴重な機会でした。もはやドラマトゥルクの役割ではないのかもしれませんが、舞台の上で私たちは一体どういう身体を提示するのか、その観点からはかなり研究と実際の現場が結びついています。基本的には劇団で演劇をやってきたんですけれど、ご縁があってダンスのドラマトゥルクも3回くらいやらせていただきました。2013年から2014年にかけて、早稲田大学で藤井慎太郎先生が開講されたドラマトゥルク養成講座を受講しまして、そのときは横山さんもブロイさんもゲストで来ていただいたんですが、この講座を通した体験も大いに刺激になりました。

横山 そのときブロイさんと私は同じ回で出ましたっけ。

ブロイ そうですよ。知り合ったのはあのときなんですね。いい思い出になりました。

横山 その時に受講していた方がここにいるんですね。藤井さんにやっていただいてよかったですね。

宮川 あそこに参加していた人には、いまも舞台に関わっている人が結構いますね。吉祥寺シアターでお会いしたり、翻訳をやっていらっしゃる方もいたり、ドラマトゥルクとは名乗っていなくても活動を続けていらっしゃる方が多い気がします。

原 鮭スペアレさんは古典の演目をやるときもありましたよね。

宮川 最初はずっと創作をやっていて、2013年に利賀演劇人コンクールに出て、チェーホフの『桜の園』をやったんです。それから古典をやりだして、「名前の由来だしとりあえずシェイクスピアをやるか」という話になっていまに至ります。

原 「鮭スペアレ」というのはシェイクスピアからきているんですか。

横山 それまでシェイクスピアやっていなかったんですね。

宮川 Shakespeareをローマ字読みすると「鮭[シャケ]スペアレ」になるという……。それはちょっと主宰が大学生のノリでつけたので、いまでは恥ずかしいと言っています。

原 そのほかダンスのドラマトゥルクをなさったのは舞踏系に限らないんですか。

宮川 舞踏は1本だけで、あとはコンテンポラリーダンスの作品ですね。2014年から2015年にかけて、創作期間の大部分はパリに留学中だったのですが、鈴木優理子さんの『BANANA』という公演にドラマトゥルク として関わりました。スカイプ越しに相談にのったりして・・・。それから2016年に南阿豆さんの『Scar TissueⅣ〜消えない傷跡〜』という舞踏の公演に関わりましたが、この時は稽古場で客観的にいま出来上がってきている踊りを見て意見を言う、みたいな役割でした。2017年には白井愛咲さんの『名称未設定』に参加して、この時はなぜかダンサーとして出演もしています。

研究と現場から「演劇」というフレームワークを問い直す

原 ありがとうございます。次に、ご自身の研究とドラマトゥルクという話と絡めて、ドラマトゥルクとしてのスタンスをお伺いしたいと思います。横山さんに戻ってお伺いしたいんですけれど、SPACは日本のなかで特異な劇場だと思います。日本で唯一劇団が運営している公立劇場だということもあると思うんですが、横山さんはそこの文芸部にいらっしゃいますね。時々そのなかでもドラマトゥルクというクレジットでお仕事することもあるのでしょうか。

横山 SPACではドラマトゥルクというクレジットで作品に関わったことはないと思います。ただ、「文芸部」という肩書きの英訳をDramaturgにしています。Dramaturgというと創作に関わっているのかなと思われがちなんで、ドイツ以外ではいろいろ説明しないといけないですけれど。

原 海外招聘をサポートされるなかで、先ほどおっしゃっていた「演目ドラマトゥルギー」に関して、ドラマトゥルクと呼べるお仕事をされてこれられたわけですね。

横山 そうですね。色々な作品を見に行って資料を作って、海外招聘の選択肢を提示するというのが主な仕事です。

原 そのなかで翻訳をされることもあるわけですね。

横山 戯曲の翻訳をすることもありました。ただ、作品の翻訳を自分でやると頭がいっぱいになってしまって演劇祭の全体が見えなくなるので、資料をつくったり、字幕の翻訳チェックをしたりはしていますが、一つの作品の翻訳にかかりきりになるということは最近はあまりしないようにしています。こういう形で現場に関われる機会は貴重なので、なるべく多くの方に関わっていただいた方がいいとも思って。

原 横山さんのなかで研究と舞台の現場とは、どんなかかわりがありますか。

横山 自分のなかではすごく関わっているんですよ。皆さんのお話を伺っていて、ブロイさんは歌えるし、宮川さんは踊れるし、中島さんもそうですよね。以前、横浜でフィリピンのアーティストと一緒にご飯を食べに行くとき、「ベルリンで日本舞踊を習ったお師匠さんがいるので連れてきてもいいか」というので、誰かと思ったらそれが中島さんでした。それが初めてお目にかかったときで、「不思議な方がいるな」と思ったものです。ですから、みんな歌って踊れる方ばかりでうらやましいです。私は何の芸もなくて。(笑)

私の専門はリアリズムの演技論で、一言でいうと、ヨーロッパで歌って踊らない演技というのがなぜできたのか、というのがここ20年くらい私が取り組んでいる問いです。普通に考えたら、わざわざ劇場に行くときに、ただふつうに人がしゃべっているのを見るって変でしょう。足がすごく高く上がるとか、高い声が出るとか、そういうのを見たいじゃないですか。縄文時代に、縄文人が焚き火を囲んで、縄文人の日常をリアルに淡々と描く作品を上演したりしていたとは思えないでしょう。

ブロイ 縄文ブルジョワジーですね。(笑)

横山 そうですね。縄文市民劇。(笑)だから、人類はなんでこんなものを作ってしまったのか、というのが問いですね。ブロイさんはいま人工神経網の研究をしていると言っていましたが、私はもともと生物学をやっていたところ、道を誤って演劇を専門にしちゃったんです。だから人類はどこで道を誤って(?)、わざわざふつうにしゃべっている人を見るということになってしまったのか、というのがいまの私の主なテーマです。私が主に扱っている西洋の演技論というのはけっこう特殊なものだと思っていて、いってみれば身体性の魅力、すごい身体が持っている魅力をあえて見ないことにするような舞台作品の形式を作ってしまったということの意味を考えています。

一方で、海外招聘担当としては、フランスに7年いてヨーロッパの舞台の方がよく知っていたので、これまでもよくヨーロッパの作品を招聘したり、ヨーロッパのアーティストと作品を作ったりしてきました。その仕事には実は葛藤もあって、もともとヨーロッパの舞台が面白いと思って、フランスが居心地よかったので何年もいたんですけれど、年々つまらなくなってきている気がして、これは袋小路なんじゃないかと思ったんですね。「企画書演劇」と私は名づけているんですけれども、「企画書は面白かったんだろうな」と思わせる作品が増えていって。公立劇場で公的資金を使って作品をつくると、企画書が書ける人ほど資金が得られて、芸術監督とかにもなりやすくなるという仕組みになりがちなんです。そういう意味で、ある種、見ていて身体的な喜びがない作品が増えていくように思って、これからはヨーロッパよりもアジアのほうが可能性があるんじゃないかと感じたんですね。それで、「日本の公立劇場で働かないか」というお誘いをいただいて、「それも面白いかな」と思ったということがありました。そこでヨーロッパの作品を主に紹介しているというのはちょっと皮肉なところもありますね。

SPACで「ふじのくに⇄せかい演劇祭」のプログラムを組んでいると、毎年ヨーロッパの作品が多くなってしまうんですよね。最近はアジアに行く機会の方が多くて、アジアの作品も毎年提案しているんですけれど、プログラムを選考する会議のときには、「面白そうだけどあんまりお客さんこなそうだよね」といわれて終わってしまったりして。なかなかアジアの作品、特にアジアのコンテンポラリーものはやりにくいんですね。「演劇」というフレームワーク自体に問題があるんじゃないか、という気がしてきています。つまり、「演劇」、「シアター」という枠組自体がすごくヨーロッパ基準でできていて、しかも歌わない踊らない演劇というものが基準としてあって、価値基準もヨーロッパ中心にできている。その基準からすると、アジアの作品はヨーロッパの作品と比べて選びにくいというのがあるんじゃないかという気がしています。さらにいうと、SPACという劇場自体のミッションが「パーマネントなアンサンブルがあるレパートリーシアター」というヨーロッパ型の公立劇場を日本で定着させようというもので、でも、そのモデルになるような劇場がアジアにはそんなにないんですよね。なので、結果としてアジアの作品がやりにくいということがあります。そんなわけで、2019年に、「東京芸術祭ワールドコンペティション」という世界基準のあり方自体を問い直す企画をさせていただいたんです。自分の研究と現場でのミッションはそれなりに一貫していて、ヨーロッパでできた演劇なり舞台芸術のフレームワークを問い直して、今後2020年代に活動していく人たちが活動しやすくなるようなフレームやツールを作っていけたらいいなあという気持ちです。

原 いま本を書かれているそうですね。

横山 コロナ禍のせいで海外招聘の方が商売上がったりになってしまったので(笑)、昨年からようやく博士論文でできなかったことに取り組む時間ができ、『西洋演技論史序説 歌と踊りのない演劇はなぜ生まれたのか』という仮題で、西洋演技論の通史的なものを書きはじめました。

ブロイ 横山さんのもともとの博士論文は西洋演技論の歴史ですよね。そこから現在のミッションである、西洋演技論とも通底する価値基準を書き直すという仕事の間に、強いコネクションがあるような感じがするんですけれど実際どうなんでしょう。西洋の演技論の歴史をみると、日本近代における固有の受容のあり方とも関係があるような気がします。僕も、演技論ではないものの、リアリズムの概念について多少の思想史的な研究をしたことがあるんですが、近代以降一つの基準ができたという感じがするんですよね。日本では、小山内薫たちの仕事によって。

横山 そうそう。小山内薫が稽古場で「踊るな、動け」「歌うな、語れ」と叫び続けた、という逸話があるんです*1。日本でいわゆる新劇と呼ばれるものを作るときに、「歌うな、踊るな」というふうにして新しい身体性を作っていったということですね。

*1 小山内薫『小山内薫全集』第六巻、春陽堂、1929年、461頁、兵藤裕巳『演じられた近代 〈国民〉の身体とパフォーマンス』岩波書店、2005年、251-252頁。

ブロイ まさにフーコー的な規律身体の話ですね。軍人のようにマイクロレベルの動作が規定されるようになって、ノイズに当たるものはすべて排除されるようになります。

横山 そうですね。それが実は西洋ではアジア性という概念を梃子にしてできたところがあるんですね。西洋演技論は古代ローマの弁論術の影響を強く受けているんですけど、ローマ弁論術で、アジアの弁論家は「歌うように話す」という話があるんですね。これも不思議な逸話があって、アジアのどこだかの民会ではざわざわしたとき、声の良い弁論家が歌い出すことによって民会が収まったそうです。アジア人は西洋人より動物的なので、身体的な魅力に弱くて、歌と踊りが好きというイメージがある。たとえばギリシア悲劇の嘆き歌(コンモス)は往々にして「アジア風の歌」ということになっています。*2

*2 キケロ『弁論家』27, cf. 229 ; バビュロニアのディオゲネス、『初期ストア派断片集』III, 89(話題になっているのは今のトルコ南西部に当たるカリアの民会); アイスキュロス『ペルシア人』1043sq, 『供養する女たち』423sq.

ブロイ 当時「アジア」と呼ばれるものは中東ですよね。

横山 いわゆる小アジア、いまで言うとトルコのあたりが一番身近でしたが、だいたいそこからペルシアくらいまでですね。そういうふうにして、西洋の演技論は、アジアを陰画として発展したところがあるんです。歌い踊るアジアの文化に対して、身体的な魅力ではなく、言葉によって論理的に説得する。「だから俺たちは自由人で、身体的な魅力に弱いアジア人はいつも奴隷になってしまうんだ、かわいそうに」みたいな話ですね。

原 東京芸術祭では西洋的な演劇のスキームではなく、ダンスよりということですか。

横山 2019年に「東京芸術祭ワールドコンペティション」をやったときは、「舞台芸術」という枠で、アジア、オセアニア、ヨーロッパ、アフリカ、そしてアメリカ大陸から、重要な舞台芸術祭のディレクターやプログラムディレクターに作品を推薦していただいてコンペティションを行いました。コンペティションというかたちにして、とにかくむりやりでも「2030年代の価値基準を想像してみるとどれが一番いいのか」を議論してもらう、という企画でした。

ドラマトゥルクかつ研究者として

原 先の話をぜひお伺いしたいところではあるんですが、一旦バトンを中島さんに。

平田さんの本ではイギリスやアメリカだとドラマトゥルクが定着していないと書かれているんですけれど、そのあたりの実情はどうなんでしょうか。

中島 確かに18世紀から歴史があるドイツと比べると、英米圏のドラマトゥルクは後発組です。たとえば、ドイツでは1956年にドラマトゥルク協会が生まれましたが、カナダやメキシコを含めた全米ドラマトゥルク協会は1985年に組織されます。ここには現在500人以上のドラマトゥルクや劇場関係者が在籍しています。イギリスにも2001年にドラマトゥルクネットワークが作られました。このように演劇のドラマトゥルクはすでに英米圏でも活躍していますが、ダンスやパフォーマンスのドラマトゥルクという形は定着していなくて、私がニューヨークにいた2004年頃が、ちょうどそのようなドラマトゥルクが米国に紹介され始めた時期で、その議論が沸騰していました。

ダンスのドラマトゥルクは1970年代末、舞踊の作品に演劇的な発想を持ち込んだ、ドイツの振付家ピナ・バウシュとともに始まり、ピナと一緒に働いていたライムント・ホーゲが一番初めだと考えられています。だから、その歴史はまだ浅いのです。ピナ・バウシュの作品はポストドラマ演劇の流れとみなされていますが、そういった試みがドイツからほかの国や大陸に流れてきた、あるいは、同時多発的に起きていたポストモダンの芸術運動のなかで、ダンスドラマトゥルクという新しい役割を希求する土壌ができたと言われます。全米ドラマトゥルク協会に私もメンバーとして参加しましたが、メンバーは演劇のドラマトゥルクが大半で、ダンスでのドラマトゥルクは始まったばかり、という状況でした。

2004年前後には、ヨーロッパからダンスのドラマトゥルクの話をしに劇場に来ていた人とニューヨークでよくお会いしました。米国よりヨーロッパの方が、ダンスを作るための予算が桁違いに大きいので、ドラマトゥルクというポジションを作りやすかった。そのため、演劇での制度をダンスに移行していくというのも早かったし、実際、そういうドラマトゥルクの勤務する制度がすでに劇場にあった。米国は芸術に予算をかけない国なので、公的な助成はないに等しいし、個人や企業からの寄付を使って、芸術作品を作るような部分がありますよね。資本家は税金対策を兼ねてアーティストにお金を寄付するのですが、アーティストはその寄付を募るために、ギャラリーや劇場で資金調達のイベントをするわけです。それくらい舞台制作の予算が限られているので、「ドラマトゥルクは贅沢品だ」という声は、まあこれは舞台芸術においてはいつも言われることですけど、一部ではかなり強く言われていました。

原 本場でさらに学ぼうということでドイツに行かれたということですか。

中島 それもありますし、研究をまとめたかったというのもあります。ニューヨークにいたときは現場の方の仕事が、とてもよく運んでいたので、研究する時間がなかった。プロフェッショナルというのは、そういうものだと思うんです。技を磨いていくというか、別々の作品に関わっていても同じような仕事をより良くこなしていく。それをスキルとして持つのがプロだと思うのですが、研究者としてはそこからさらに脱皮したいというか、更なる展開として新しい知を求めていく必要があると思います。同じ仕事を繰り返し創作の場に持ち込むというのが、自分のなかで飽きてしまうというか、そういった反復が許せなかった。別のアーティストとの仕事なので相手にとってはおそらく新鮮な関わりなのですが、私にはそれがつまらなくなってしまう。研究というのはその繰り返しの先をいくものというか、そういう新しい光が欲しかった。自分のなかでドラマトゥルクとしての研鑽を積みたい、かつ、研究を博士論文にまとめたいというのがあり、その両方ができる場所を模索した結果、なぜかベルリンになりました。

原 中島さんは「老いと踊り」をテーマに幅広く研究されていますが、そのテーマに着目されるのと、ドラマトゥルクをはじめられるのではどちらが先だったのでしょうか。

中島 そう聞かれて初めて思ったのですけれども、ほとんど同じ時期ですね。自分としては別々のものだと考えているのですが、ニューヨークにいた時はポストモダンダンスの論文を書いていたのです。でも最終的には、日本舞踊の研究や、歌舞伎舞踊の研究をしたいというのが心の奥底にありました。ただアメリカでは、日本の研究はしたくないと思っていて、ポストモダンダンスのイヴォンヌ・レイナーについて書いていたものの、どうしてかニューヨークでその二つの話をするたびに、年齢の話が出てくる。なぜここまで年齢の話をみんなにしないといけないんだと思ったときに、「老いと踊り」というテーマが出てきました。それが、日本の芸能や舞踊を外から見た一つの特徴でもあり、かつ美意識に深く根差したテーマでもあったのです。ただ、米国のパフォーマンススタディズのコンテキストだと「老い」は他者論になります。バレエを中心とした欧米劇場舞踊では、障がいや病いとともに「老い」も排除されてきたものです。しかし、イヴォンヌ・レイナーなどのポストモダンダンスのダンサーが高齢になっても踊り続けるようになって、これまでの舞踊の制度や美学を問い直そうという声が、米国では社会的弱者となる高齢者が権利回復を求めるアイデンティティポリティクスの問題と重なって、注目され始めました。それが偶然かもしれないですが、ドラマトゥルクの仕事を始めたのと同じくらいのときです。

原 中島さんには、やはり「老いと踊り」という研究をきっかけにしてドラマトゥルクへのお声がかかることが多いんですか。

中島 そんなことないですよ。はじめの頃はダンスドラマトゥルクがどのような仕事をするのかと興味を持って声をかけてくれる方も多かったですが、そのなかには私の研究については知らないという方もいました。ただ、研究を長く続けているとそちらの方が知られる場合が多くなってきて、このテーマに関心を持って声をかけてくれる方も増えてきました。ただ、研究テーマとは直接関係しない仕事も受けるべきだと最近は改めて考えています。もちろん、自分の研究と現場での創作をつなげていく方が私自身にはプラスですし、相手の方へもおそらくいろいろな情報提供ができるように思います。ただ私は、プロとしてのドラマトゥルクの立場もあるべきだと思っていて、それは、これからのドラマトゥルクの制度化のために必要だと考えています。だから、「ニーズがある」と言ってくれる方がいる限り、私の体が空く限りは応えたいと思っています。どうしても方向性が合わない人もいるとは思うのですが、できる限り、色々な仕事をしていきたいと最近は思っています。

横山 中島さんのお仕事も、ヨーロッパのダンスというフレームを「老いと踊り」というテーマによって日本なりアジアなりの視点から問い直すという感じがしますね。

中島 そうだと思います。先程の横山さんの話ともつながってくるところで、私自身がそういう社会の制度を内面化しているので、そのときに私が別の場所に移動するとその場所の制度と絡み合って、別の問題が浮かび上がってくる。それが「老いと踊り」という研究テーマとなり、また、私がドラマトゥルクとしてそれぞれのプロジェクトで働く姿勢にも、影響しています。

中島那奈子、外山紀久子編『老いと踊り』(勁草書房、2019年)

Nanako Nakajima and Gabriele Brandstetter eds, The Aging Body in Dance: A cross-cultural perspective (London and New York: Routledge, 2017)

香川 ちょっと良いですか。私は美術が専門なので門前の小僧のつもりで皆さんの話をうかがわせていただきました。中島さんはREPRE40に研究ノート「ダンスを作ることとバラすこと──ダンスドラマトゥルクの実践と研究」を書いていただいていますが、そこで「ドラマトゥルクってどんな仕事なのか」と聞かれたとき、「バラすこと」と書かれていて面白いなと思ったんです。私のような専門外からすると、実際にダンスの振り付けの現場でバラすっていうのは具体的にはどういうことなのか伺ってみたいのですが。

中島 現場の言い方で「バラす」は、上演のために作った劇場の装置や照明を解体して、次の作品のために舞台を空にすることを言うんですが、私がダンスを作ることと「バラすこと」と言ったのは、創作と分析の相互の往還が、ダンスドラマトゥルクの重要な役割だと考えているからです。その分析というのも作品の分析──研究論文というのは作品分析というかたちが多いと思いますが──をドラマトゥルクの場合はダンスを作っている過程で行うのが一つの役目だと言われています。作品が完成して外に出る前に、作っているその場で「こういうふうに見える」という上演分析のいくつかのモデルをぶつける。ただその分析が、次の、新たなクリエーションを生み出していくので、この二つは繋がっている、と言われたりします。

香川 介在して、介入していくわけですね。

中島 そうです。そういう意味で使っています。

ブロイ 飛んでいる飛行機を空中で解体するみたいな感じですよね。

中島 落ちないようにしないといけないんですけどね。バラしすぎると壊れてしまうので、そうするとクリエーションの現場もキリキリしてしまって、関わる人がみんなトラウマを抱えるような雰囲気になってしまいます。その塩梅が一番難しい。

原 通常の研究では、ある種そこで着地させてしまうわけですよね。中島さんは、最近はアジアでのお仕事も結構多いですね。

中島 そうですね。それで先程の話も、その視点で興味深く聞いていました。座談会の前の雑談でお話ししたように、日本を含めたアジアの現場に行くと、なぜか「踊らされる」ことが多いのです(笑)。ドラマトゥルクでも「踊って」とか「トロンボーン吹いて」とか、「一緒にリハーサル前のWSをしよう」のように、よく言われることに気がつきました。ドラマトゥルクも、何らかの目に見える役割をしないとみんなが不安になってしまうのかもしれず、それは近代化以前のメンタリティーではないかと思います。作業が合理的に分業され、組合まで確立していたら、それぞれが自分の専門性を全うすれば納得するはずですが、そうもいかない。アジアでは、作品が作者から切り離されない場合が多くて、作・演出を1人で、振付・踊りを1人で行う場合が多いです。みんなが家族のように一緒に作品を支えるというのがあるから、私たちはみな踊らなくてはいけないのかもしれません。そういったリアルな状況があると思うのですが、これはさきほどの演技論にも通じるように感じます。

原 ヨーロッパの方ではそういう分業化の過程でドラマトゥルクという仕事もできてきたと考えて良いのでしょうか。

中島 そう思います。だから、アジアでどう仕事するかというのはチャレンジだし、逆に身体化された、つまり言語化されていない情報をドラマトゥルクとしてどのように言語化するか、どんなふうに研究の場に持ってくるかというのは、私のこれからの課題です。つまり、書物に書かれてなかったり記録に残ってなかったりすることが、アジアの身体芸術では非常に多い。そういった身体化された知は、現場に入ってそこで体を使ってタックルするような状況じゃないとわからないものですね。

原 愚問かもしれませんが、ドラマトゥルクとしての中島さんと研究者としての中島さんというのは別々に分かれているんじゃなくて一体という感じなんでしょうか。

中島 別の答え方になるかもしれないのですが、ドラマトゥルクとして大勢の中で働いていると一人の時間が恋しくなるんです。自分の時間がもっと欲しいと思う。それは多分研究したいということで、研究するためには私一人でやる必要がある。でも、研究をするばかりだと、結局いままでの仕事を全て研究に昇華させるというふうになってしまう。それは創作現場にとっては非常に乱暴なことになると思います。ですので、やはり創作の現場に返していけるような貢献をするべきだと思っています。そうでないとドラマトゥルクの仕事が、研究のためのフィールドワークになってしまう。そういうスタンスではやりたくないと思っています。両方にとってプラスになる仕事でないと、自分では納得できないのです。

ベルリン芸術アカデミーでの「Dance Archive Box Berlin」上演後の様子 撮影:手塚愛子 Aiko Tezuka

広義のドラマトゥルギー

原 とても良いお話が聞けました。

ドラマトゥルクの仕事のとき、本当にドラマトゥルクだけに専念できるということはすごく少ないのではないでしょうか。一方で、いろいろなことをやってしまう、あるいは、やらざるをえないという状況があると思います。ブロイさんがさっき「幅広い意味でのドラマトゥルギー」ということを仰っていましたが、ブロイさんは特にすごく器用な方なので、本当にいろんなことを幅広くやってこられたと思います。

ブロイ 私は「よろず屋」なんですね。それで、先ほど中島さんの話を聞いていて、「同感!」というふうに思いました。研究の仕事と創作現場の仕事を両立させるのは、時間の問題もあって簡単じゃないと思うんですけれども、その二つがうまい関係になって結びつく形で成長するように、その方向に転がしていくことが自分のなかの希望と言いますか、これからも努力したいと思っていることです。創作現場の世界に長く浸かると、研究の世界が恋しくなる。一方で図書館に引きこもっていると、「人と話して何かをつくりたい」という気持ちになるじゃないですか。両極端なんですよね、ドラマトゥルクというのは。その両極の間で揺れ動くような存在なんじゃないかと思います。それがドラマトゥルクという仕事の魅力点と言いますか、研究者の立場から見た魅力点なんですよね。自分が考えて書いたものがかたちになっていくという、その生成変化のプロセスが目の前で展開していくのがやっぱりすごく魅力的なんです。論文や書籍が研究をかたちづくる一つの形態だと思うんですけど、先ほど中島さんから「身体化された知」というキーワードが出たように、知識というのが様々なかたちでembodyされる、様々なかたちで発表されると考えると、舞台創作もその一つなんじゃないかと感じています。だから、自分のなかで多重人格でも何でもなく、研究者がドラマトゥルクでありドラマトゥルクが研究者なんですよね。イコールなんですね。リサーチャーに近いかたちで舞台創作に参加しています。

原 「かたちになる」ということに関して言えば、そこで集団だということ、ひとりではできないことができるという点もありますね。

ブロイ ヨーゼフ・ボイスに社会彫刻という概念があるんです。人間間の関係性そのものをある種有機的なものとして捉え、それに対して取り組んでいくことができるんです。そういった様々な異物的な、それぞれの意思、それぞれの素材性や歴史性を持つようなマテリアルでものを作るというのが楽しいんです。自分もその素材の一つになって、変形していくような感じがします。まさに現地のフィールドワークでも人類学者に起こる経験だと思うんですね。

具体的な経験から話すと、リミニ・プロトコルと一緒に作った『100%トーキョー』がそうでした。結果的には池袋の芸劇で上演されたんですが、上演はある意味で氷山の一角のようなもので、それまでの非常に長い創作過程もまた記録として残されるのがリミニにおける「プロトコル」の意味なんです。ローカライズの担当として何をやったかというと、まず、統計データに基づいて東京中の人口の一部を代表する様々な人間と会って写真を撮ってインタビューをして本を作ったんです。公演に配られる当日パンフレットの代わりに本が配られるわけなんですけれども、街の統計とともに様々な人のインタビューが載っているんです。そのために本当に隅から隅まで東京中の様々な場所をめぐって、高層マンションから昭和時代の古い住宅までの建物の中で、いろいろな文脈の老若男女と会って、この会ったこともない多様な人の集まりを一つの舞台作品にしないといけないというチャレンジだったんです。この長い現地リサーチを通じて、私は、それまで知っていた東京という町を別のアングルから見るようになりました。本に掲載された世論調査的なデータや統計グラフとは対照的な意味での「社会の縮図」が目に浮かびました。しばらく東京で100人のお宅への訪問を続けると、相手の持ち物、家の本棚や家具などを見て、一定のプロファイリングができるようになります。彼ら・彼女らから聞いた物語から、脚本のセリフを作成しました。

原 パンフレットというよりも、本というもう少しボリュームのあるものを作るというところまでやることも、ドラマトゥルクとしてやりがいがあるところですよね。

ブロイ そのときは、ある意味で研究プロジェクトだと思ったんですね。

原 ブロイさんは、博士課程進学の頃はパフォーミング・アーツの方で行こうとされてたんですよね。それがいまは人工神経網の科学思想史を研究されているとのことですが、そこまでに至る展開の経緯はパフォーミング・アーツなしにはなかったんですよね。

ブロイ そうですね。パフォーミング・アーツについて歴史的にアプローチすることの難しさが一つの問題点だったと感じます。基本的なアプローチが歴史研究ですが、生きた身体の現象学、embodyされた知のあり方、そういうものについては、自分で体験していない作品についてアーカイヴ資料をベースに書くことには無理があると感じたんです。不可能だと思いませんが、私が読んできた優れた演劇研究は観劇ノートをもとに書かれたものが多いです。また、舞台芸術について理論的に考えることにはいまも普通に興味があるんですけれども、研究論文というフォーマットでそれをやりたいのかわからないなぁ、と。研究者としての本心は思想史と歴史研究にあるので、どちらかを切り離さないと、充実した研究へ発展できないと思いました。そこで、芸術作品をめぐる研究をやめて、科学技術の歴史とその理論の問題について真っ正面からアプローチするという、そのときの自分にとってラジカルな決断をしました。

横山 それで人工神経網の研究に行ったのはなぜなんですか。

ブロイ たしかにメディア論の観点からパフォーミングアーツの研究をやっている頃はありました。そこからの視点の広がりです。フリードリヒ・キットラーに代表されるドイツのメディア文化史、そしてカンギレムやフーコーに代表されるフランスにおける歴史認識論がとても大きな刺激になりました。技術の歴史、思想の歴史を研究すると、それぞれは現代社会の「無意識」的な仕組みについての手がかりが実に多く含まれていることに気づきます。私も、そのような研究をするほうが自分に向いていると思いました。歴史的な変化の様々な軸を含む、ある種の技術の哲学ともいえるでしょう。とくにサイバネティクスと情報技術の思想史に強い関心がわくようになり、2010年代なかばからいまに到るまで、ある意味ずっとそれを追求しています。そのなかで人工神経網はいろいろな意味で不気味で興味深い存在でした。これまでにない、独自の科学・思想史研究ができるかもしれないという可能性を感じました。舞台上の「場面」ではなく、科学者やエンジニアが役として出てくる歴史的な「場面」について研究するようになった、というわけですね。もともと自分の個人的な舞台上演の理解は、社会学的ないしはアンソロポロジー的なものだったので、ラトゥールなどがやっているような歴史研究との通底性がまったくないとも言えないと思います。

横山 表象文化論的なアプローチですね。

ブロイ 表象文化論と科学技術社会論と言いますか、科学の歴史と言いますか。科学の歴史については、何年に誰々が何々を発明しましたという年表的な書き方もあるんですけれども、私はそうではなくて科学的な研究対象(オブジェ)の歴史、その場面、あるいは歴史的な系譜、またそれにまつわる文化史・社会史的な側面をアーカイヴから掘り起こして、様々な角度から分析するような研究をしています。芸術と比べて非常にドライなものを扱っているわけなんですけれども、それをよりウェットな物質文化のなかで見るということです。

原 もともとブロイさんのなかに、パフォーミングアーツと理論の二つがあって、そのちょうど間くらいに歴史としての物や出来事といったものがあり、そういうところにアプローチされるようになったというふうにも理解できるでしょうか。

ブロイ 私のドラマトゥルギーの理解が非常に抽象的だと表象の偉い人に言われたことがあります。私には主に二つの定義があるんです。一つには、ドラマトゥルギーとは「ドラマトゥルクがすること」。これはまあ抽象的です。(笑)

しかし、ドラマトゥルクが「実際にやっていること」の多くが、厳密な定義からはみ出ると、その定義が果たしていいものなのかを疑ってもいいと思います。様々な方が様々なことをやるというのがドラマトゥルクの現実なんですよ。横山さんは演目のドラマトゥルクを行なっていますし、宮川さんも現場、中島さんも現場のドラマトゥルク、僕もどちらかというと現場なんですけれども、リサーチとかフィールドワークもありますし戯曲の翻訳もありますし、あるいは劇場のPRやマネージャーみたいなこともあるんですね。私の場合は演出家の相談相手というところから始まったんですけれども、そこからリサーチ、執筆、演出を担当することが多くなってきたんです。音響もそうです。あくまでも個人的な理解なんですが、ドラマトゥルクは舞台上演の総合的なエンジニア、ないしはポリテクニシャンのような存在なんです。これは厳密な定義ではなく経験、そして観察をもとに感じたことなんですが、もしも仮に定義をつけるなら、「ドラマトゥルクがすること」、つまり現代人の実践からボトムアップに考え始めないといけいない、というふうに思っています。

ある意味、演出家あるいは脚本家と似たようなことをやっているけれども、決定権力の範囲はあくまでも作品の設計図の作り方に限定されています。その決定権のなさには非常に良いところがあるんです。責任のなさというものですね。それと自由。それが思考の広がるひとつの条件ともいえるでしょう。

そこで二つ目の定義ですが、ドラマトゥルギーは経験を組織化するということです。上演における経験の組織化。ご存知だと思いますが、英米圏の社会学にもドラマトゥルギーと呼ばれる系統があります。ケネス・バークとかアーヴィング・ゴッフマンとか、そのあたりです*3。これらは人間関係と言いますか、社会的場面におけるコミュニケーションの相互作用の顕微鏡的な研究です。社会システム論や量的研究とは対照的で、ステージとしての人間社会に着目した面白い系譜だと思っていますが、そこに関心のない演劇研究者から「ブロイの言っているようなドラマトゥルギーは抽象的だ」と言われても仕方ありません。確かに「経験の組織化」と言ってしまえば抽象的ですね。だけど、ドラマに限定されない現代演劇の様々な表現形態に対応できるのも、そしてドラマトゥルクが行っている実践の現実についていけるのも、それほど幅広い、かつ、その行いの本質的な部分が何なのかを捉えようとする定義じゃないといけないという気がします。自分にとってそれは、ドラマの歴史、まさに横山さんがおっしゃった西洋演劇の歴史にとらわれないような考え方への展望を開く、ということでもあります。ドラマの歴史に限定されるような学問的に正しいドラマトゥルギーの定義ではなくて、むしろ「業者の定義」と「哲学者の定義」の両面から、ドラマトゥルギーという現実の多様性や矛盾にどんどん迫っていく、ある程度変形可能な定義のほうが良いように感じます。

*3 Erving Goffman. Frame Analysis. An Essay on the Organization of Experience. Hammondsworth, Penguin Books, 1974.

Erving Goffman. The Presentation of Self in Everyday Life, Edinburgh: University of Edinburgh Social Science Research Centre, 1956.

横山 そもそも「ドラマトゥルク」という言葉って、「動くものを作る人」という意味なんですよね。「ドラマトゥルゴス(δραματουργός)」というギリシャ語に遡ると、「ドラマ」は「動く」という意味で、「ウルゴス」は「デミウルゴス」の「ウルゴス」で「作る人」という意味なんです。「劇作家」といってもいいかもしれないけど、ここでいう「劇」というのはテクストのこととは限りません。「詩人(poet)」という言葉は「ポイエーテース(ποιητής)」という言葉からきてますけれども、これも単に「作る人」という意味の漠然とした言葉で、もともとは単にテクストをつくるだけではなくて、上演も含め、劇作品の全体をつくる人だった。だけどそれがだんだんテクストを書く人という意味に限定されていくんですね。「ドラマトゥルゴス」という言葉はギリシャ語では比較的新しい語彙なんですけど、だからもっと上演に直接に関わるような作り手という含意でつくられた言葉なのかもしれません*4。だから、「ドラマトゥルク」=「動くものを作る人」という意味では、「総合的なエンジニア」というとしっくりする感じがします。

*4 δραματουργός(dramatourgos)という言葉は、字義通りには「ドラマの作り手」を意味する。これは古代ギリシア語では比較的新しい言葉で、用例は多くない。現存テクストでの初出はフラウィウス・ヨセフス(37-c. 100)『ユダヤ戦記』I, 530である。ここでは奸計によって悲劇的事件を仕組む人物を指して比喩的に使われていて、「ドラマを作り出す人=劇作家兼演出家兼プロデューサー兼舞台監督」といった含意がある。動詞形のδραματουργέω(dramatourgeo, ドラマを上演する)も同様に「悲劇的事件を仕組むこと」という意味で使われている(I, 471. エウセビオス(c. 265-c. 339)『教会史』I, 4では、これらの『ユダヤ戦記』の記述を受けてδραματουργία(dramatourgia)という語が使われている)。『ユダヤ戦記』は同時にὑποκριτής (hupokrites, 俳優)という語が初めて「偽善者」という意味で使われるようになったテクストの一つでもある。これには、ローマ帝国に編入された地中海世界のギリシア語圏において、一人の俳優が一つの作品のなかで複数の仮面を使い分け、さまざまな人物を演じる大衆的な舞台作品が上演されるようになったことの影響があるという。当時のパレスチナでもそのような舞台を見ることができたようだ。δραματουργόςのδρᾶμα (drama)はこのような舞台のことを示していると考えられる。ποιητής (poietes)やδιδάσκαλος (didaskalos)といった語があったのにδραματουργόςという新語が導入されたのは、「悲劇」や「喜劇」ではなく「ドラマ」と呼んだ方がよいような、いわば「ポスト悲劇・喜劇演劇」の作り手を特に指し示す必要があったからだろう(Lisa Ulmann and Jonathan J. Price, "Drama and History in Josephus' Bellum Judaicum", Scripta Classica Israelica 21, 2002, pp. 97-111)。

δραματουργία (dramatourgia)の初出はストラボン(c. 前64-c. 前24)『地理誌』I, 2, 27で、エウリピデスの悲劇『ファエトン』の物語構造あるいは演出的な構想を指している。また、ルキアノス(c. 125-180以降)『舞踊について』68では悲劇の上演形態を指している。

ドイツ語におけるDramaturgieの初出はレッシング『ハンブルク演劇論(Hamburgische Dramaturgie)』(1767)で、ここでは「演劇論(Dramaturgie)」の著者としてDramaturgistという語も使われている。Dramaturgieは「詩人ならびに俳優の業(わざ)」の批評を行うこととされていて、当初の構想では俳優の演技に関する考察も含んでいたが、演技への批判は俳優たちの反発に遭い、劇作に関する考察が主になった(南大路振一訳、鳥影社、「発刊のことば」、13頁;第101, 102,103,104篇、484頁)。この語が主に戯曲に関する考察を示すようになったのはそのためだろう。Dramaturgはヘルダー『批評の森』(1769)が初出。(横堀応彦さんにご教示いただいた。)

聖書を補う史書として読まれていた『ユダヤ戦記』や『教会史』は神学にも明るかったレッシングやヘルダーにもなじみ深いものだっただろうが、Dramaturgie, Dramaturgといった語がどのような経緯で使われることになったのかはこれらの箇所では明示されていない。もしこのあたりの事情にお詳しい方がいらしたら、ぜひご教示いただきたい。

ブロイ あの「抽象的」といわれたドラマトゥルギーがつまり、もっとも古典的な理解だったのかもしれないですね。(笑)

横山 「ドラマ」を「人が動くこと」という幅広い意味で捉えるとそうなりますね。

ブロイ 社会学的な幅広いドラマトゥルギーの理解は、いま横山さんもおっしゃった通り語源に遡るものでもあるんですけれども、個人的にはベルリンのフォルクスビューネのドラマトゥルクだったカール・ヘーゲマンさんから部分的に影響を受けてそういう風に考えるようになりました。彼はもともと舞台の上演空間と社会空間が溶け合うようなパフォーマンスを作っているんですけれども、そういった60年代のパフォーマンスやハプニングといった系統にのぼるような理解が、バークとかゴッフマンが言ったような社会学的なドラマトゥルギーとも重なりあうところがあるんですね。だから広告のPRイベントにせよ、国会議員の演説にせよ、そういった様々な社会的場面を、演劇、シアトリカリティと言えばいいのか、あるいはパフォーマンスを行う身体の観点から分析するという考え方なんですね。演劇史の本で描かれている「ドラマ」だけでなく、2021年の社会的な生活の一つの構成的な要因としての「ドラマ」、演技も含めての演劇性を考えて、その観点を舞台創作に組み込むというスタンスですね。「ドラマ」が溶解してしまい、その諸要素だったものが劇場の外で顕現するようになったという感じです。

中島 ドラマトゥルギーの定義に関しては多くの議論がありますが、ポストドラマ演劇が出てきて、それ以前の状況とは大きく変わったことが、演劇学やパフォーマンススタディズで言われているかと思います。ブロイさんのおっしゃっているのは、ポストドラマ演劇という地平があって、そこでドラマトゥルクの役割が拡大してきた、そのなかでドラマトゥルクがやっていることとドラマトゥルギーの定義の拡大がつながってきたという事例として捉えられるのではと考えます。いわゆるパフォーマンスやアクションなどの新しい作品が舞台で見られるようになってきたときに、演出家のアイデアだけではない、ある種の集団創作の地平がひらけてきた。そこでドラマトゥルクのはたす仕事がドラマトゥルギーの大きな要素になってきた。その流れがあるように思います。そういった現代の舞台芸術の潮流と、ドラマの書き方、劇作術といったアリストテレスからの「ドラマトゥルギー」の定義とは、区別した方がいいと思っています。

ブロイ そうなんですよね。あくまでも最近のドラマトゥルクがやることから考えた場合、まさに中島さんがおっしゃるポストドラマ演劇というものが圧倒的に多い。そのなかで社会的な実践に取り組むドラマトゥルギーもありますし、リサーチ型のドラマトゥルギーもあります。また「インスタレーション」のように、美術研究とパフォーミング・アーツ研究の対象が互いに接近して重なり合うような光景を、発表会でもよく見ることがありますね。それこそ最近、話題になったと思うんですけど、クレア・ビショップのInstallation ArtやArtificial Hellsなどはそうだと思うんです。インスタレーションの歴史でもあるんですが、かなり多くの参照軸がパフォーミング・アーツから来ているんですね。私たちの実践だけでなく、研究のなかでもそういった境界線が大きく溶け合うような動きが生じているというわけです。

原 いまのドラマトゥルクの拡大というお話を伺っていると、それはある種、起源にも戻っているのかなという気がするのですが、どうなんでしょう。ギリシャ悲劇とかそういう時代には、ドラマトゥルク的な役割は劇作家本人がやっていたということなんでしょうか。

ブロイ その辺りは横山さんの方が詳しいと思うんですけれども、近現代の原型はレッシングとかですよね。レッシング以前、あるいは近代的な劇場以前のドラマトゥルギーというのがどういうものだったかは曖昧なんですが……。近代的な意味に相当する役割があったかどうかちょっとわからないですね。

横山 さっきドラマトゥルクの語源がギリシア語のドラマトゥルゴスだという話をしましたが、この語は近代のドラマトゥルクという職能に相当するわけではないみたいです。

ブロイ たとえば、もし古代ギリシャで『オイディプス』のような戯曲が書かれてそれを上演するときに、コンセプチュアル・アドヴァイズを行うけれども決定権が何もないという人がいたとしたら、それがいまの私たちのようなドラマトゥルクに相当するかもしれない。まあ思弁なんですがね。

横山 でもそういう無駄な人はいなかったかな。(笑) 話し合っている人はいたでしょうが、少なくとも報酬が支払われるような分化された職能としてはいなかったように思います。

ブロイ ドラマトゥルクって古代的な劇作家からみて「キミ、いなくてもいいんじゃないか」みたいな存在でしょうね。(笑)

横山 紀元前五世紀からヘレニズム時代にかけて、演劇に関わる職能が徐々に確立・分化していくんですが、ドラマトゥルクの仕事に多少なりとも近そうな職種というのはいくつかあります。たとえば「ディダスカロス(διδάσκαλος)」というのは、文字通りには「教える人」という意味です。もともとは詩人がこう言われていたようですが、何を教えるかというと、すごく具体的には、たとえば、テクストをどう口に出すか、ということですね。当時は文字を読める人は少数なので、基本的には口立てで、「こうやって言うんだ」とか「こうやって歌うんだ」といったことを教えないといけないわけです。フランス語ではト書きのことを「ディダスカリー(didascalies)」と言うんですけれども、これはギリシア語で「教えること、演技指導すること、上演させること」を意味する「ディダスカリア(διδασκαλία)」という言葉から来ています。もちろん言葉の意味が分からなかったら、その意味も伝えなければいけない。たとえば悲劇の上演は宗教儀礼で、詩人は宗教者でもあるので、その背景とかも教えられないといけないわけです。詩人はもともと、神から「教えられた」ことを教えてくれる人と見なされていた。それがやがて、市民としてのあり方を教えてくれる人とも見なされるようになった。この「ディダスカリア」には具体的にどう演じるか、上演をどうするかだけでなく、その上演の意味を伝えるということも含まれるわけです。そのうちに、詩人と現場で教える人が分かれなければならないケースも出てくる。つまり詩人が死んじゃったとか、別のところで再演したいんだけど詩人がそこには来られないとか。そういうきっかけで、「ディダスカロス」という現場で教える人が分化された職能になっていったんでしょうね。なので、これはむしろ今でいう「演出家」ですが、上演に関するアドバイスを与える職種という意味ではドラマトゥルクの職能とも近いところがあります。ほかにも「ヒュポディダスカロス(υποδιδάσκαλος)」という演出助手あるいは制作者のような職種、「コロディダスカロス(χοροδιδάσκαλος)」といってコロス(歌舞隊)の合唱指導や振付を担当する人なども出てきます。そのなかにはもしかするとドラマトゥルク的な役割の人もいたのかもしれませんね。*5

*5 Paulette Ghiron-Bistagne, Recherches sur les acteurs dans la Grèce antique, Paris, Les Belles Lettres, 1976, pp. 125-134; José M. González, The Epic Rhapsode and His Craft: Homeric Performance in a Diachronic Perspective, Washington DC, Center for Hellenic Studies, 2013, pp. 187-189, 308, 479-485. ディダスカロスは上演の責任者と見なされることがあるが、ヒュポディダスカロスは上演全体に責任をもつわけではなく、上演にまつわる業務の一部を担当する職能名である。ディダスカロス、ヒュポディダスカロスは複数形で語られる場合もあり、これらの名のもとに上演に関するさまざまな未分化の職能がまとめられていたのだろう。ヒュポディダスカロスとコロディダスカロスはしばしば同じ人物を指していて、一つの職能をちがう側面から呼んだものとも考えられる。

また、ディダスカリアには、演劇作品の内容や上演されたときの状況などをまとめたものという意味もあり、アリストテレスはこの意味での「ディダスカリア」をいくつか編纂している(fr. 618-620Rose)。レッシングはこれに倣って、はじめ『ハンブルク演劇論』を『ハンブルクのディダスカリア集』と名づけようとしていたという(第101, 102,103,104篇、南大路振一訳、鳥影社、483頁)。ここからすれば、「ディダスカロス」を「ドラマトゥルク」と翻訳してみてもよいのかもしれない。

現場という集団におけるドラマトゥルクの位置

中島 いまの舞台芸術を考えるときに、演出家の誕生というのが歴史的な契機としてあると思います。もちろんそれは近代的な作家としての振付家像と連動するものの、振付家や振付師は成り立ちが異なるので、その点で、演出家とは少し違います。演出家が一人その演劇作品のアイデンティティーをまとめる役目を担う、そういうモダニズムの構造が作られた。その構造を補足しつつ批判するかたちで、ドラマトゥルクの職能が派生してきていると私は思っています。一番初めに横山さんがSPACの話をされていましたが、私はドラマトゥルクというポジションの危うさと面白さが、その辺にもあると感じています。特にいま日本の現代演劇の現場で起こっているパワハラの問題や、演出家主義の行き詰まりを打開していくドラマトゥルクの可能性があるのではないでしょうか。ここで起きていることは、古くからの師弟制や家父長制の問題を、現場での演出家主義に置き換えていることです。みんなが意見を言えるような方向に現場が動いていく、そのことである種のマルチプルな声というか、多様性を持ったメンバーの意見を作品に組み入れていく。そういう開かれた場を作ることが、ドラマトゥルクの関わる可能性になればと思っています。

ブロイ 確かに様々な演劇の現場を見ると、古い社会制度がそのまま生き残っているような感じがします。オイコ・デスポティズム、男性中心のトップダウン型のモデルがそれです。僕がいちばん最初に関わっていた劇団は「快快-faifai-」なんですけれども、ほとんど女性なんですね。そしてヒエラルキーがない。別の言い方をすれば「分散型」のヒエラルキーがあるんですけれども、そのなかで非常にトップダウンのない作品の作り方をしているわけです。そのぶん時間と力が消費されるのですが。やっぱり作品の最終形態、その発表されるときの最終形態だけではなくて、プロセスとしての作品も政治的な意味で重要なんじゃないか。立派なメッセージをもつ作品だとしても、たとえば暴力や搾取のような関係性の上で作られたとしたら、私はあまり感心しません。

横山 宮川さんも集団のなかでそういうふうな役割を果たしたことがありますか。演出家以外の人が発言しやすくなるようにするというような。

宮川 それは現場に、というよりその時に集まった人によるところが大きいと感じています。もともと結構長く劇団をやっているので、ずっと一緒にやってきた人は、私が何か言わなくても遠慮なく発言します。ただ、演出家の言ってることがわからないとか、そういう時には俳優と演出の間でのつなぎ役みたいな形になったこともあると思います(いつだったか、誰かから「宮川さんがいなかったら、やりたいことが全くわかりませんでした」みたいに言われたこともあるので・・・)

『鮭スペアレ版・リチャード三世』 2021年4月 於:銕仙会能楽研修所 撮影:伊藤華織

これは発言するしないだけのことではなくて、いまの話を伺っていて思ったのは、うちの劇団もほとんど女性なんですけれども、だからといって完全にフラットかと言われるとそういうわけでもない。どうしても演出家に、はっきりしないけれども権力があるなというふうにおぼろげに感じていて、かといってそこでドラマトゥルクとして私がいることが権力の分散に上手くなっているかと言うと最近ちょっとそうでもないんじゃないかというふうには思っています。逆に私が演出家と近く、作品のコンセプトなどを共有していることにより、こっちにも権力が来ているのではないかと疑いだしていて……。

ブロイ 「権力」ってそういうものなんですよ。(笑)

宮川 そうですよね。だから、ドラマトゥルク自身も演出家自身も、また俳優自身もそういうことが起こりうるということを自覚しないとまずいなというのが最近の感じですね。逆に、ダンスのドラマトゥルクについたときはほとんど創作に関しては初めましての方が多かったので、また別の関係性のなかでやっていくということが多かったかなと思います。

原 平田さんの本のなかでは、座付きのドラマトゥルクは珍しいと書かれていますね。だいたい、劇場付きかフリーランスでやっている。どちらかというとドラマトゥルクは割と作っている現場を外から見ているという立場かと思いますが、宮川さんが「鮭スペアレ」さんの座付きというか、劇団員でドラマトゥルクというのはレアなケースなんでしょうか。

宮川 どうなんでしょうか。もしかしたら、「ドラマトゥルク」と名乗っていないだけで、俳優や制作、あるいは他のポジションの人がドラマトゥルク的な役割を担っている可能性はある気がします。

中島 私はそれを読み物として拝見しているだけですが、原さんもドラマトゥルクとしてクレジットされるプロジェクトがありますね。日本の伝統芸能や庭園の研究をご専門にされながら、能楽のプロジェクトで、能楽師のきっちりした構造でドラマトゥルクとして入るときの関係がどういうものなのか、興味があります。現代物のときは演出家がいるかもしれませんが、通常は演出家のいない能楽でドラマトゥルクを務める場合は、どのように立ち回るんですか。

原 残念ながら、僕は古典の能の上演でドラマトゥルクとして入るとこまではやったことはないんですよね。せいぜい、事前講座とか解説、パンフレット執筆をするくらいで。大御所の先生方が古典の能の上演にあたってドラマトゥルク的な仕事をされるときは、台本を校合したり、演出資料などを調べたり、演目についてリサーチするというのがベースにあるかと思います。そのあたりは結構、演者にとってはハードルが高いので、その辺のアドヴァイスは研究者に頼るというということがあると思います。

横山 能楽師よりも研究者の方がアクセスできるものがあるということですか。

原 やはり、そういう資料は古文書だったりするので。もちろん、能楽師の方のそれぞれのお家に伝わっている資料もありますし、そういうものをご自身でよく研究されている方もおられるので、「研究者だけが」ということはないと思うのですが。たとえば、研究所が持っている資料であったり、あるいはその家に伝わっている資料が膨大にある場合、研究者の力が必要になってくると思います。でも、演出的なところで「ここをこう演じたほうがいいんじゃない」といったことを言うのは結構ハードルが高いことだと思います。そういうことができる方はわずかだと思います。

中島 なるほど、面白いですね。ドラマトゥルクがどういう立場の人間として入るか、どういう年齢で、どういうキャリアか、によって、周りの人の対応や仕事の内容も変わってくると思います。私自身も、自分の年齢やジェンダー、キャリアのために、ドラマトゥルクとしてやりやすい、もしくは、やりにくいと感じることがあります。あとは、自分と同じ世代でチームを組むときと、違う世代と組むときの関係も全く違いますね。

原 僕自身の例で言うと、僕は割と特殊な公演が多いですね。自分では「コラボレーションもの」とは言いたくないんですが、古典芸能の人たちと、メディアアートいった他分野の人たちとが一緒にやるときに「間をつなぐ」ということをよくやっています。ドラマトゥルクにおいては「間に」というのが一つ大事な点としてあると思うんですけれども、僕は外国語はできないけれど、その古典とこっちの人の通訳をするというようなことをやっているのかなと思っています。

ブロイ でもそれがドラマトゥルクだと思うんですよね。「間をつなぐ」というのは大切なキーワードだと思うんです。多分、横山さん、宮川さん、中島さんはかなり長く舞台上演に付き合っている方だと思うんです。間を繋いで、創作現場がピリピリしたときに吸収剤というか、メンタルが崩壊寸前の演出家にちょっと安らぎを与えるような役になるということがあると思うんですが、どうですかね。

中島 安らぎを与えつつ、やる気を出してもらう。

ブロイ 半分がコーチで、半分がそれなんですよね。

原 演出家が誰々に直接言いにくいところを、ドラマトゥルクに言うというのは大きいですよね。

ブロイ そこに日本的なコミュニケーションの特殊性を感じるところもあるんですけど、ドラマトゥルクに関していえば「第三者を通す」のが一般的にあると思いますね。

中島 ドラマトゥルクは演出助手とは異なり、演出家と同等の立場でタッグを組むパートナーですが、これも近代のモデルをどう変えていくかということ、ですね。

原 今日の冒頭で、中島さんが、大学のときのドラマトゥルクの実習の授業で、途中で駄目になった人もいたけど、中島さんは上手くいったという話がありましたね。ご自身で回顧してみると、何がそのときに上手くいったのか、というのはありますか。やはり、人柄というのもすごく大きいと思うんですけど。

中島 そうですね。人柄もそうですが、お互いに尊敬しあえるか、もあるでしょうか。関心を持てて、かつ尊敬し合う関係を作れるか。「無責任」という言葉がさっき出ましたが、責任はなくてもドラマトゥルクは、最後まで一緒に走る体力が必要です。その体力を出すためには、作品とかその振付家に関心がないと走れない。頼まれ仕事だと途中で力尽きる場合もあるので、そういう関係を築けるかどうか、です。それは自分だけの問題でも相手だけの問題でもない。ですから、ほとんど運に近いのかもしれないですね。

ただ一つ思ったのは、研究を実践に活かせるという魅力です。さきほど、研究で得た知識や情報がそのままかたちになるという話が出ましたが、やはり研究を創作に活かせるという、そのキラキラした地平を見てしまったことが大きいかもしれない。何か叩くと跳ね返ってくるというか、そういうかたちで自分の研究が活かされる場が起こりうるんだという、その驚きは大きかったですね。

原 それはある種、喜びでもあるわけですね。

中島 そう、本当に喜びです。

ブロイ ドラマトゥルクをやっているなかで、頼りにされるという喜びがあると思うんですね。まぁ、これまで関わってきた演出家から頼りにされたというのもそうですし、俳優の方々から頼りにされてきたことも、自分にとってはすごく大切な思い出になっています。

横山 研究を現場に活かせるという話がありましたが、一方で、研究者がドラマトゥルクとして、「このことについて詳しい専門家」として現場に入っていたときに、最終的にはちょっとうるさがられたりとか、「自分の研究を活かしたい!」という気持ちばかりで現場に入ると難しいことが多いという話も聞きますね。

ブロイ そういえば一つの古典的な役割は、「戯曲を演出家から守る」という役割なんですよね。解釈のなかでどういうズレがあるのかとか、研究による専門性がある種の「監督」役へつながることがあります。

横山 なるほど。それはドイツの場合ですか。

ブロイ ですね。レッシングもそうだったと思うんですけど、もともとの翻訳されたものの現地の文脈、歴史的な文脈、もう亡くなった著者たちの当時の意図みたいなものを汲んで、きちんと理解していないからついつい野暮ったいことをしてしまう演出家からそれを守るみたいなことをしています。ドラマトゥルクと演出家との揉め事といえば、そこが典型だと思います。

横山 ドイツでもドラマトゥルクが必ずしも歓迎されない場合もあるということですね。

ブロイ そこは研究者の立場と演出家の立場が合わなくなるということだと思うんですけど。

原 自分の少ない経験からすると、距離感って大事だなと思っています。「オファーされているから役に立たなきゃ」とか、そういうふうに思っちゃうとダメというか。そこに責任を感じすぎるとうまくいかない、けれども仕事としてはちゃんと成立しなきゃいけないというところが難しいですよね。お金的な面でも。今日一つテーマになるかなと思っていたのが、フリーランス問題、待遇問題です。特にこの日本でドラマトゥルクをやっていくのはとても大変なことだと思います。やっぱり最終的には大学の職等をしながらやるということに落ち着くのが現実なのかな、どうなのかなと思うんですが。ドイツとかでは専職の方がいらっしゃるのかもしれないと思うんですけど、日本だと相当大変ですよね。

ブロイ 相当大変だよね。だけどドイツでもやっぱり劇場所属のドラマトゥルクというのは少数派なんじゃないかと思います。これはドラマトゥルクだけじゃなくて、芸術全般に関わる一般的な問題でもあるんですけど、「キミたちのやっていることは贅沢な趣味だ」という風に思われますよね。贅沢だから金は払わなくてもいいし、「勝手にやってください」という風潮、これがアーティストの生活を惨めにしてしまいます。報われないアルバイトと自己プロデュースの連鎖で疲れる人は多いでしょう。アーティストも一応、生計を立てる上で何らかの収入が必要なんですよね。たとえばドラマトゥルクの収入で稼げるのかと言うと、僕は結構早い時点で幻滅したんですよ。「これはどうも難しそうだなぁ」と。ドラマトゥルクって、別のものと両立させる以外、道がないという風に感じました。

原 中島さんはフリーランスのドラマトゥルクをされているわけですけれど、その辺りいかがでしょうか。

中島 私もドラマトゥルクを本格的に始めた当初、アドレ・レペッキさんに「ドラマトゥルクをやりたいのですけど……」という話をしたら、「あなたならできるかもしれない。でもお金は別のところで稼ぎなさい」というふうに言われました。NYの厳しい状況もあるかと思いますが、ドラマトゥルクとある種の研究職との両立は必要不可欠だと思いました。特にダンスは、演劇ほど業界の規模が大きくないため、予算の限られた小規模な作品が中心になりがちです。ドラマトゥルクへの賃金も、大規模なオペラやバレエ、商業的なミュージカルのようには恵まれません。

ですので、そういった二刀流を逆に活かす方が私にとってプラスではと考えていたときに、米国のパフォーマンス・スタディズや、英国のプラクティス・アズ・リサーチ、ドイツ・ギーセン大学の応用演劇学といった、研究を現場に活かす理論と実践の往還、そういう方向の新しい研究アプローチと巡り合いました。その流れに飛び込むのが、一つの方法ではないかと思っています。

ダンスでも、その流れの一つと言えるダンスドラマトゥルギーという研究アプローチがこの10年ででてきました。ドラマトゥルクの実践での経験を、研究に活かし、まとめていく方法で、これをダンス研究の新しい視点とする戦略もありだと思っています。

横山 いま中島さんのおっしゃっている「往還する」というのは、さっきブロイさんがおっしゃっていた人類学のフィールドワークの話で、昔の人類学では観察者として「未開の人」たちの生活を外部から観察して記述するようなものだったのが、近年はどちらかというと双方向的な関係が重視されるようになって、ただ観察するんじゃなくて、自分もそのなかに入って変わっていく、というようなフィールドワークのあり方になってきていると聞きます。そういうあり方が、中島さんがおっしゃっている「往還する」というアプローチなのかなと思いました。

中島 そうですね。私もさっき「フィールドワークにしたくない」とお話ししたのは、古典的なフィールドワークのあり方だと、研究者による搾取構造に陥ってしまうので、自分をその場に放り投げて影響を受ける姿勢でしか関わるべきでないと思うからです。やっぱり行きつ戻りつしないと、それは成立しない。

原 その辺に関して実務的なことも今日伺ってみたいと思っていたんですけれども、ある種ドラマトゥルクって僕は「まれびと」だと思っているんですね。制作ドラマトゥルクの場合、どこまで現場にコミットするのかというときに、平田さんの本には、あまり現場にべったり過ぎると良くなくて、理想的なのは最初と最後にだけ現場に入るのが良い、というようなことが書かれていましたが、皆さんの経験からするとその辺り、理想的なコミットというのはどうですか。もちろん、まずスケジュールが合うかどうかという問題がまずあるとは思うんですけれど。

中島 そうですね。作品によりますが、たとえばこの前参加した北京の作品ではそういうことをお伝えしました。キャストが決まって、リハーサルを始める一番初めの段階には一度入らないといけない。また、最後の本番直前ではなくて、もう少し前の段階で必ずその場にいなくてはいけない……という風に、リハーサルのスケジュールと私が入るタイミングを調整していました。そうでないと、その段階までにすでに作品の大きな枠組みが固まってしまっていて、一番最後にリハーサルに入るだけだともう何も動かせないことがあったりする。一番初めの段階では、ある作品の潜在的な方向性があって、そこをある程度触っておかないと、最後に「ギュッとまとめる」という、ドラマトゥルギーの作業が出来なくなるのです。ただ、やはり心情的にはずっと一緒にいたいというのはありますし、国際共同プロジェクトでは、全日参加が必要条件であったりもします。ただ私の経験では、ずっと一緒にリハーサルをしていると情が移ってしまうというか、距離をとって客観的に見ることは難しくなりますね。

ブロイ そうですね。理論上、そんなにベタつかない方が良いというのはよく分かるんですけど、やっぱりいままでの経験で言うと、集団創作を行って、あるいは演出家と俳優とほぼ共同生活、非常に「ベタついた」感じで作ってきました。一緒に料理を作ったりですね。九州の国東半島で飴屋法水さんと滞在制作したこともありますが、そのときは小さな村で共同生活をしてたんですね。1ヶ月ほどそこにいました。「国東アートプロジェクト」のときですね。現地の人とも結構親しくなりました。ある意味、そのように作品をつくるたびに毎回、「自我」が溶けてしまうような、そういう経験があります。そのときには作品の内容に対してうまく距離感が取れなくなることもあります。そこで苦労することもあるんですが、それのみによって見えてくるものもあるという風に思います。

原 宮川さんは結構ベタつきというか、ずっと現場にいる感じですか。

宮川 そうですね。プロジェクトにもよるんですけど、自分が出ない場合は、最初に演出家なり振付家なりとコンセプトを考えたりどういう風にやるか相談して、なので最初の頃は現場にいて、その後はちょっと物理的にいられなかった場合もあるんですけど、出演する時ほどは稽古には行かず、ちょっと間(あいだ)を置いてみて。で、また稽古を見て「いまこうなってるけどこれで大丈夫かな」というのを伝え相談する。一応、少し意識的に外からの視点を保とうとしていた気がします。で、本番前は毎日行くみたいな感じでやることが多いですね。

劇団に限らず、ダンスの公演もなぜか出ることになったときがあって、それは戦略上出なきゃいけないという感じだったので、「それも面白いかも」という感じで出たんですけど。そうなってくるともはや「稽古に行かない」という選択肢がなくて、常にいなきゃいけないので、もちろんずっと参加しました。ただやっぱりそうなると、客観的に見るのはどんどん難しくなってくるかなというのはいつも思っています。

ドラマトゥルクのポテンシャル

原 そろそろ締めの方に向かおうとしてみましょうかね。今日はすごい良い話をたくさん伺わせていただけと思っています。改めて「ドラマトゥルクの拡大」というところがとても面白いなと思うところで、ドラマトゥルクはある種不安定な存在ではあるけれども、ポテンシャル、可能性をすごく秘めているものだと思います。最後にみなさんに、研究者としてドラマトゥルクとして今後の課題、展望についてのお話をお聞かせいただけたらと思います。

ブロイ 難しいですね。最近はコロナのこともあってあまり上演に関わっていないんですけれど、最後に本格的に滞在・創作に関わっていたのは、2019年のあいちトリエンナーレなんですね。噂のあいトリなんですけど、サエボーグという方と一緒に『House of L』という作品を上演してたんですね。サエボーグは彫刻、ビジュアルアートのアプローチが強い方で、私の仕事は90%くらいは演劇でいう「演出」の役でした。彼女はヴィジュアル、動物身体の彫刻と空間をつくることに専念し、時間軸における出来事のアレンジメントをめぐる課題を私に任せました。まさに横山さんがおっしゃっていた「動くものを作る人」、演出寄りのドラマトゥルクですね。

あいちトリエンナーレ2019パフォーミングアーツ サエボーグ『House of L』写真:蓮沼昌宏

愛トリをめぐってはアートと政治の議論がいろいろあったのですが、そのなかで、「表象主義」に還元されない、より些細な批評性のある作品をつくるのが一つ重要な課題かなという風に思っていました。さっきの社会学の話とも関連するんですけど、意味のレイヤーだけに限定されない、より幅広い意味での上演というのがあるという風に思うんですよね。身体性だとか、匂いみたいなものだとか、空間みたいなものだとか。作品の批評性は、そういった要素からできているんです。ツイッターで写真をみながら云々とコメントを垂れ流す感じではぜったいに経験できないアートの「政治」が、そこにはあります。

演劇を一連の社会的な実践と同じ延長線上にあるものとして捉えるという私の理解は、ある意味ブレヒトの古典的な考えに近いかもしれないんですけど、やっぱり演劇的な表現は意識の変化、「意識の革命」を引き起こすための社会的な実践だという風に思っています。そういう方面から、これからも舞台上演に関わっていくことができたらいいかなという風に思っています。「意識の革命」なんて、すごく大口を叩いているような言葉に聞こえるかもしれないんですけど、本当はとても些細なものなんです、私が想定しているものは。ほんの少しだけ、心に揺さぶりをかけるようなところから、革命が始まると思っています。

原 舞台を見に行くこと自体もその一つですよね。

ブロイ 観客としてはそれでいいのですよ。だけど、テクニシャンであるドラマトゥルクは「経験の組織化」にとりくまないといけないので、そういう経験が可能になるような場面やシチュエーションを、ある意味計算ずくで作らなきゃいけないですね。

横山 いまブロイさんがメディア論的なことを研究なさっている上で、ドラマトゥルクとして関わっていることってとても大事な気がします。というのは、いまフレームワークの問題がすごく大きいと思うんですね。たとえば、いま「私は純粋に演劇をやっているんです」という人はあんまり多くなくなってきていると思うんですよね。そもそも演劇って何なのかということ自体が問われる時代になってきていて。そのなかで何か新しいことをやるには、メディアなりフレームなりのあり方自体を問い直さないといけない。別の文化圏から来た人、別のジャンルの人とコラボレーションをするというのもすごく普通になってきたし。

だからそのなかでは、少なくともこれからドラマトゥルクの必要性は減らないと思っています。ドラマトゥルクという仕事を日本で初めて確立した長島確さんが、「90年代以降プロデュース制の公演が増えてきて、特に公共劇場の企画としてだんだん劇団ベースではない、普段組んでない人たちが組んで作品を作るときに、時間も共通言語も不足しているなかで演出家に判断が集中してしまって、演出家が孤立し、疲弊するようになった。そこで、創作を痩せさせないためには、もう一人一緒に考えられる人間を入れる必要があった」という話をよくなさっていました。異文化間、異ジャンル間のコラボレーションでは、ドラマトゥルクが無用な誤解や混乱を避ける助けになることもあるともおっしゃっています。

「演劇」のなかだけでも、より細分化されたジャンルやフレームがいくつもありますが、作品を作るごとに、「この作品は一体どのフレームで作っているのか」ということがよく分からなくなっているときに、少し俯瞰的な立場で見られる人が必要だと思うんですよね。

よく「2500年前から演劇は同じことをやってるんだ」みたいなことが言われますが、とは言ってもほかのメディアがどんどん出てきている。たとえば杉山博昭さんの本に15世紀までは聖史劇がヨーロッパでは最大のメディアだったという話がありますが*6、活版印刷が普及して、識字率が上がってからは演劇は最大のメディアではなくなっていって、それから映画ができて、テレビができて、ラジオができてっていうなかで、メディアとしての相対的な地位は全く変わっているんですね。だから同じことやっていても同じ意味にはならないわけです。そういったことを認識した上でやらないと、意味があることはなかなかできないし、だから、そこでドラマトゥルクという職能自体は絶対に必要だと思うんですよ。これからさらにその必要性が高まっていくと思うんです。

*6 杉山博昭『ルネサンスの聖史劇』中央公論新社、2013年、233頁。

ただ、いま舞台芸術というもの自体が、そういったメディア全体の変化のなかで、産業としてはかなり厳しい状況になり、コロナ禍でいよいよ厳しくなっていますので、すぐにドラマトゥルクという職能を確立していくのは難しいとは思っています。私が長島確さんと2015年に「ドラマトゥルク連絡会」というのを立ち上げたのは、ドラマトゥルクをやりたい人が、お互いの知恵や経験を少しずつ分かち合うことで職能として確立していけたらいいなと思っていたからなんです。と思ってたら長島さんがフェスティバル・ディレクターになってしまって、ドラマトゥルクがそういう立場になるということは日本では初めてのケースだと思うんですが、それでその連絡会の活動はちょっと停滞しているんですけれども。

原 そういう背景があったんですね。

横山 はい。でも、「ドラマトゥルク」的なポストや職能があり得るという前例を少しずつでも積み上げていって、そういった仕事ができる人を増やしていければと思っています。

原 ありがとうございます。次に宮川さんにお聞きしても良いでしょうか。

宮川 いままで話していた内容とは少しずれちゃうんですけど、先ほどのブロイさんや中島さんの話のなかで出てきた身体的な「知」とか、あとはリサーチの結果のアウトプットがやっぱり論文というかたちじゃなくて舞台になるという方向、その辺りに結構思うところがあって、私もそこに可能性を感じています。個人的なスタンスとしては、もう少し実践の現場と研究の場を身軽に行き来できるようになればいいかなと思っています。

パリ第八大学のイザベル・ジノという先生がある論文で、ダンス研究者の立場とか立ち位置を、いままでのいわゆる大学の知識とか「知」とは違うかたちで、何か新しく作っていかなきゃいけないという話をしています*6。大学の知というのはこれまで身体的な「知」とか、いわゆるテキスト以外の「知」というものをあんまり入れてこなかった。だからダンスの研究者はいわゆる研究者でない人(ダンサー、あるいはジノさんが想定しているのはソマティクスの実践者ですが)とも協働しながら大学に(または大学という枠組みから必要であれば外に出たり、その枠組み自体を問い直して)そういう知を入れていくのが良いんじゃないかということを言っています。私はそれに結構共感するんですよね。

*6 Isabelle Ginot, « Inventer le métier», Recherches en danse [En ligne], no.1, 2014, http://danse.revues.org/531. 英語版:Isabelle Ginot, "Inventing the profession," Translated by Jacqueline Cousineau, 2019, Paris 8 Danse: http://www.danse.univ-paris8.fr.

単に研究から現場へ、という「知」の流れを作ってしまうことに対しては、警戒感もあります。演出家や振付家、あるいは俳優やダンサーの側に対して、何かドラマトゥルクが知識を与えるという構図が生まれてしまったら、それはうまくいかないんじゃないか。対話をしながら、研究の成果も還元しつつ、こちらも創作の現場の影響を受けて柔軟に変わっていけるように開かれた状態であること、ジノさんのテクストはそうした示唆を与えてくれたように思います。

また、研究者としては、現場にしかない「知」というのをもう少し具体的に研究していけたらいいなというのはすごく思っていて、それは中島さんもやられているかもしれないんですが、作品を作っていくプロセスの研究にもつながるんじゃないかなという風に漠然とですが思っています。特にダンスのプロセスの研究には一体どういうものがあるんだろうか、というのを最近考えたりしています。でも、その意識と劇団で創作する部分の意識は実は全然解離してて、ちょっと「私は一体何なんだ」って思っている部分が、なきにしもあらずなんですが。

原 ありがとうございます。中島さん、いかがでしょうか。

中島 いま宮川さんがお話しされていたことは、私も同感です。先ほどお話した、パフォーマンス・スタディズやプラクティス・アズ・リサーチというのはプロセスの研究です。時間芸術であるダンスの新作上演を、作品として分析するのは、非常に難しい。ダンスは演劇のように、セリフなどの書かれたテキストや、戯曲の上演史があるわけでもない。記譜や記録映像をとるにしても、動きそのものを観客として分析するのは困難を極めます。ではどうするか、どう研究するかというときに、作品創作のプロセスで何が考えられ、何が起こったか、が鍵になってくるのだと思います。ドラマトゥルクとしての関わりそのものが、ダンスを研究するのに非常に有効だということが、一つあります。

ダンスの作品分析では、創作プロセスで起こったことが一つの根拠にもなる。振付家との意見の対立や、それぞれの文化的背景の違いによって、最終的にこういう形に落とし込まれたというような、一つの論が導ける。ポストコロニアリズムやポストモダニズムなどの既存の言説を作品分析に当てはめるより、そういった情報が説得力をもつ可能性があるというのが、いま私が考えていることです。

そのため、ダンスのドラマトゥルクが語る言説は、その意味でも狭間にある言説です。ただそういう、古典的な研究でも芸談でもない、狭間の言葉というのは、いままで日本では紹介されてきませんでした。そこで、私がこの数ヶ月ずっとやってきたのが、ダンスドラマトゥルギーのウェブサイトを作ることでした。欧米では、ダンスのドラマトゥルギーに関してこの15年くらい非常に多くの議論がなされ、いろいろな書籍も出版されていますが、それは日本で紹介されてこなかった。私自身も伝えるべき立場にはあったので、責任も感じています。そのような欧米と日本を含めたアジアのダンスドラマトゥルクの言説を、ダンスドラマトゥルギーとして、日英二か国語で紹介しています。それがこのウェブサイトの内容です。

ウェブサイト「ダンスドラマトゥルギー」

私が書いてきたドラマトゥルクノートや論文、これまでドラマトゥルギーを手がけた作品についても紹介していますが、それに加えて、欧米のダンスドラマトゥルクが語ってきたドラマトゥルギーに関する勢いのあるテキストを日本語に翻訳し、また、日本を含めたアジアのダンスドラマトゥルクによるテキストも英語に翻訳するという、二つの方向性で進めています。そういった英日テキスト双方のバランスをみながら、歴史が長い欧米の言説や、一つのジェンダー、自文化中心主義を回避しながら、どういった言説が重要で、どのようなアプローチが可能なのかを、日本のダンスの視点で考え、テキストを選びました。ただその過程で、日本を含めたアジアの舞台芸術では、ダンスドラマトゥルクがどのような仕事をするかについて書いたテキストが圧倒的に少ないと感じました。これに関しては、今後、広くオープンコールをかけることを準備しており、そうすることで分野の活性化を促したいと考えています。ダンスドラマトゥルクの登用が、日本のダンス業界でそれほど広まっていないのは、こういった理論的テキストがなかったことも大きいでしょう。ダンスドラマトゥルクやドラマトゥルギーについて、日本語で読めるものがないと、日本語で議論できないわけです。ダンスドラマトゥルクに関する日本語文献がないため、このテーマで卒論を書くのを諦めたという学生さんもいました。ですので、私個人のプロジェクトとして始めたウェブサイトですが、このような仕事が必要ではないかと思って進めています。

原 ありがとうございます。

白井 せっかくなのでコメントだけという感じですけれども、僕自身は自分ではドラマトゥルクみたいな形でオペラなりと関わったことはないんですけれど、今回長木先生とか河合先生、松岡先生などにもインタビューをして、今日も座談会聞かせて頂いて、特にオペラの文脈だと長木先生の世代ですとそもそもドラマトゥルクってなんだろうみたいなところから始まっていたところが、ないっていうことがある程度意識されるなかで、平田先生の本が出たりして、実際にいろんな形で現場と関わられている方がいると、じゃあそれをドラマトゥルクという一つの言葉で呼んでいいのか、もう少しドラマトゥルク的なものとして広く捉えて考えないといけないなと、同世代の研究者としてすごく刺激になる座談会でした。

香川 本当にどうもありがとうございました。皆さんお疲れ様でした。私は美術の方をやっていて、現代アートなんかもやっているんですけれども、今日のお話を伺っていて、ドラマトゥルク的な仕事をしてる人は美術のアートの世界にもおそらくたくさんいらして、例えば画廊で海外から来たアーティストがインスタレーションをやるっていう時に、その本人が来なくて指示書に従って、インスタレーションを作るとかね。そういう時に手伝う人や、あるいはそれを解釈してギャラリストなんかが自分でやったりとかするんですけれども、そういう制作現場には非常に重要な人たちだと思うんですね。それをドラマトゥルクという概念がないから、そういう仕事が可視化されないというところがあるんだと思うんですけれども、今日のお話伺ってて、非常にその辺のところ、ちょっとそういうところにちょっと目を向けてみたいなっていう気がしました。本当にありがとうございました。

原 今日はドラマトゥルクをめぐって非常に多岐にわたる議論がされ、とても実りのある座談会になったと思います。今後の皆さんのドラマトゥルクとしての活動を非常に楽しみにしています。今日はありがとうございました。

(2021年3月29日収録、構成:原瑠璃彦、白井史人)