戦後日本における「新しいキモノ」をめぐる言説と実践

1. はじめに

戦後の一時期に「新しいキモノ*1」という衣服の潮流が現れる。それは改良を施された着物のことであり、呉服関係者のみならず、戦後の洋裁文化を牽引した洋服デザイナーたちによっても語られ、制作されていた。

着物の改良は、戦後に入り突如として現れるものではなく、洋装化とともにある。日本の洋装化は明治期に端を発し、比較的ゆるやかに進んだ後、戦後になり急進することとなるが、こうした洋装化を背景に着物の改良という行為は繰り返し行われてきた。明治期においては、教育の現場における袴、大正期には、生活改善運動が合理的な衣服の追求により着物の改良を先導してきた*2。そして、着物の改良の流れは、衣服における「日本的なるもの」の形成という国粋主義的な目標のもと婦人標準服や国民服の議論へと集約していく*3。そうした着物の改良という言説、あるいはそれに伴う行為を引き継いだのが、「新しいキモノ」という潮流である。

本稿では、戦後日本のファッションにおいて「新しいキモノ」がいかなる役割を果たしていたのか、洋服デザイナーとの関係から考察する。

*1「新しいキモノ」の表記方法は「キモノ」「きもの」「着物」と、媒体あるいは論者によって異なる。本稿では、1950年代を通して「新しいキモノ」を中心的に展開していた『婦人画報増刊 美しいキモノ』(1953年創刊)内において使用されていた「キモノ」という表記方法に準ずる。

*2小形道正は、1920年代における着物の改良について、西洋の服飾史的変遷に準拠するものであるという見解を示している。小形によると、1920年代に入りコルセットを用いたバッスル・スタイルは廃止され、身体を過剰に締め付ける下着は取り去られる。そうした西洋における衣服の形状の簡素化とともに、生活改善運動は結果的に洋服へと傾倒するということである。(小形道正「生活着の着物と衣服を作ること―終戦から1950年代(上)」『Fashion Talks...』第6号、京都服飾文化研究財団、2017年、40-47頁)

*3国民精神総動員運動下において制定された「国民服」および「婦人標準服」については、以下が詳しい。井上雅人『洋服と日本人 国民服とモード』広済堂ライブラリー、2001年。

2. 「新しいキモノ」を構成する要素

まず、「新しいキモノ」とはいかなる衣服であったのか、従来の婦人用の着物*4と比較することでその具体的な内容を示したい。

現代における着物の原型は、小袖と呼ばれる袖口の小さい衣服であり、江戸時代に定着した。こうした着物は通常、それを身体に巻き付け腰紐や帯を用いて着付けを行う。また、着物の下には、綿や絹でできた襦袢と呼ばれる柔らかな和服用の下着を着用するだけであり、洋服用の下着を身につけるように身体そのものを大きく整形することはない。そして、従来の着物において特筆すべきは、まっすぐに裁断された一枚の布から制作され、着用時に直線的で一定のシルエットを作り出すことである。このようにして、着物は、正座や静止の姿勢が最も適しているとされる。そうした従来の着物に対し、袖や身頃などパーツごとに生地を裁断して、それを縫い合わせることで制作されるのが洋服である。こうして洋服は、身体の曲線的なラインを露わにし、動作を可能にする。そのような洋裁の技術を取り入れることで着物の機能的な問題を排除しようとしたのが、「新しいキモノ」であった。

そうした「新しいキモノ」の中でも、戦後の新聞や雑誌に散見されるものが、「ツーピース」である(図1)。これは、長着であるものを上衣と下衣に分け、スカートのように履くことができる。先述の通り、着物は腰紐で布地を巻き付けなければならず、洋服よりも着脱に時間がかかるが、「ツーピース」ではそうした着脱の不便を解消し、より簡単な着付けが可能になるのである。

また、「洋服的」に着こなすということも「新しいキモノ」の特質であるといえよう。例えば、洋服デザイナーであった森英恵は着物の帯について「洋服にしめるベルトのように扱つたら、ずっと身近なものになります。ちようど、カクテルドレスにサッシュをするようなつもりになればよいのです*5」と述べている。森の言及の通り、ある「新しいキモノ」に着目すると、通常よりも下部に帯を締めることでそれがベルトのような役割を果たし、ウエストラインを強調する、あるいは襟を抜いて鎖骨を見せるといった着方が可能になるのである(図2)。

そして、1940年代後半から登場する化学繊維や合成繊維が用いられていたことも、「新しいキモノ」の大きな特徴の一つである(図3)。通常、着物や帯には、木綿や絹、麻といった素材が用いられるが、「新しいキモノ」には、ウールやナイロンといった比較的扱いが安易かつ安価な素材が使用され、より実用に特化したものが制作されていた。

小形は、こうした「新しいキモノ」の内容について、形態・着付け、生地に変化をもたらしたものだという一つの解釈を与えている*6。また、小形の列挙する「新しいキモノ」の諸要素に一つ加えられるとしたら、色・柄の変化である。こうした色・柄の変化について服飾批評家である南部あきは、洋服の流行色のように「蛍光灯の下で美しく見える色」、とりわけピンクや赤紫などを「新しいキモノ」に使用される色として挙げている。また、江戸小紋などの従来の着物に使用されていた柄のみならず、花柄や水玉模様が使用される傾向にあることを指摘する*7。このように、従来の着物と比較し、形態・着付け、生地、色・柄などに変化をもたらした衣服が「新しいキモノ」と総称されている。しかしながら、全ての「新しいキモノ」が全ての要素を達成するわけではなく、制作者によって、いかなる要素に重きを置くのかは異なっていた。重要なのは、そうした「新しいキモノ」が洋裁技術や洋服の諸要素を流用して制作されていたということである。

*4本稿において「着物」は「着るもの」ではなく、長着の和服のことを指す。また定義については、田中千代編『服飾辞典』、同文書院、1974年、202頁に準ずる。内容は以下の通りである。「着るもののことで、衣服という意味にも用いられるが、通常洋服に対し、日本の衣服、つまり和服のことをいい、とくに和服の中でも長着を指すことが多い」尚、表記に関しては引用文献に準ずる。

*5森英恵「若い人のきもの」『婦人画報増刊 美しいキモノ』(以下、『美しいキモノ』)第16集、婦人画報社、1959年、126頁

*6小形、前掲論文、2017年。同「生活着の着物と衣服を作ること―終戦から1950年代(下)」『Fashion Talks...』第8号、京都服飾文化研究財団、2018年、38-45頁。

*7南部あき「新しいキモノ特集 形・マテリアル・色・柄の新しさ」『美しいキモノ』第4集、婦人画報社、1955年、61-68頁

左から(図1):「洋服的なツーピース」『美しいキモノ』第3集、婦人画報社、1954年、36頁

(図2)「ベンベルグ・デシンの新しいキモノの試み」『美しいキモノ』第3集、婦人画報社、1954年、110頁

(図3)「エバグレースのキモノ」『美しいキモノ』第2集、婦人画報社、1954年、74頁

3. 「新しさ」という概念

先述したように、形態・着付け、生地、色・柄という諸要素の何を採用するのかは論者や製作者によって様々であったが、洋裁技術や洋服の要素を流用するという点は「新しいキモノ」の共通事項であった。では、こうした洋服の諸要素を取り入れた「新しいキモノ」における「新しさ」とは、いかなる意味を持つのであろうか。その解釈についても論者や制作者によって異なる。

例えば、日本デザイナークラブの設立に携わった小沢喜美子は、「私のいう新しいキモノが意味するものは、洋服と同じように、動きやすい機能美と合理性をもつたもののことをいうのです*8」と述べ、形態の改良による合理性を「新しいキモノ」に求めている。また、声楽家であった佐藤美子は、「婦人が得た「自由」の中で、「きるものの自由さ」はまことに嬉しいことであり、それがまた近頃の「着物の美しさ」を生み出す原因の一つとなつたと思う*9」と、「新しいキモノ」の「新しさ」とは、女性の「自由」を表すものだとしている。こうして、いかようにも語られる「新しいキモノ」について小形は、「戦争という人々の経験した暗い過去からの断絶と解放を、そして戦後という新たな時代における理想と希望を、その具象性において体現せしめるひとつの衣服*10」だという位置づけを提示している。このような小形の解釈に鑑みると、「新しいキモノ」とは、戦後という新しい時代を表象する衣服であるとともに、そうした価値を着物自体に付与する試みであったと考えられるのである。

*8 小沢喜美子「新しいキモノの今日性」『美しいキモノ』第8集、婦人画報社、1957年、159頁

*9 佐藤美子「「絹テート」によせて」『美しいキモノ』第7集、婦人画報社、1956年、162頁

*10 小形、前掲論文、2017年、44頁

ではなぜ、そうした「新しさ」という価値を着物に付与しなければならなかったのだろうか。それは、戦後日本において、着物をめぐる批判的言説が構築されていたことに起因すると考えられる。戦後の着物は、安城寿子が指摘をするように「未だ消え去っていないにもかかわらず、消え去りゆくものという確信とともに*11」語られていた。洋装化が急進するにつれ、着物は「近代的」な洋服と相対化され、洋服に劣る衣服として批判されるのである。

*11安城寿子「「モダン」と出会う着物―斎藤佳三、田中千代、中原淳一の試み」『ファッションは語り始めた 現代日本のファッション批評』フィルムアート社、2011年、163頁

例えば、随筆家であった森田たまは以下のように述べている。

「私はやむなく着物のまま、セレベスへの旅へ出たが、旅程半ばにして激しい肋間神経痛におそはれ、病床にたほれてしまつた。それが、帶のせゐだといふ譯でもなかつたらうけれど、病ひいえてふたたび自動車旅行に出る時は、半巾帯の厚ささへ背中にひびいて、到頭洋服を着ることになつてしまつた。(中略)私のやうに、着物の蟲だと思はれてゐる者でさへ、洋服を着ることができるのである*12」

*12森田たま『菜園随筆』大地書房、1947年、231-232頁

森田は、着物の重さと帯の厚みが身体に影響を与えたとして、着物から洋服に着替えるという旅行での一場面を記している。ここで森田が指摘をするのは着物の非機能性である。森田は「着物の蟲」を自称しているが、こうした批判は洋服擁護者によってなされるのではなく、森田のような着物を常時身につける者によってもなされていた。このように着物が身体に影響を与え、近代的生活に適合しないとする機能主義的な批判は、戦前から戦後まで一貫して語られていた。しかし、戦後の着物をめぐる言説において重要なのは、そうした非機能的という問題が女性性とともに語られていたことである。洋服デザイナーである田中千代は以下のように言及している。

「和服姿が生き抜いて居ると云ふ感じは殆ど見ない。美しい御人形のような気がする。*13」

*13田中千代「きもののことども」『それいゆ』第4号、ひまわり社、1947年、74頁

田中の記述は、着物が女性の身体を不自由に拘束することで、権力に対して意思のない従属的な「御人形」に女性を貶めるとしている。すなわち、着物は、戦後の民主化の流れの中で求められる「理知性」や「意志」をもつ理想的な女性イメージに反して、女性を前近代的な因習に縛り付けるような「古い美」を包含する衣服だと考えられていた。

このように、戦後加速していく着物に対するフェミニズム的批判や機能主義的批判を乗り越え、日常着として再び生活の中へと着物を取り込むための試みが、「新しさ」という価値の付与であった。着物に対する「古い」という観念を断絶し、洋服に慣れた若い女性たちに対して、着物それ自体の改良と着物を着用する身体的慣習の改良を示すことが、「新しいキモノ」の一つの役割であったといえよう。

4. 「新しいキモノ」と洋服デザイナー

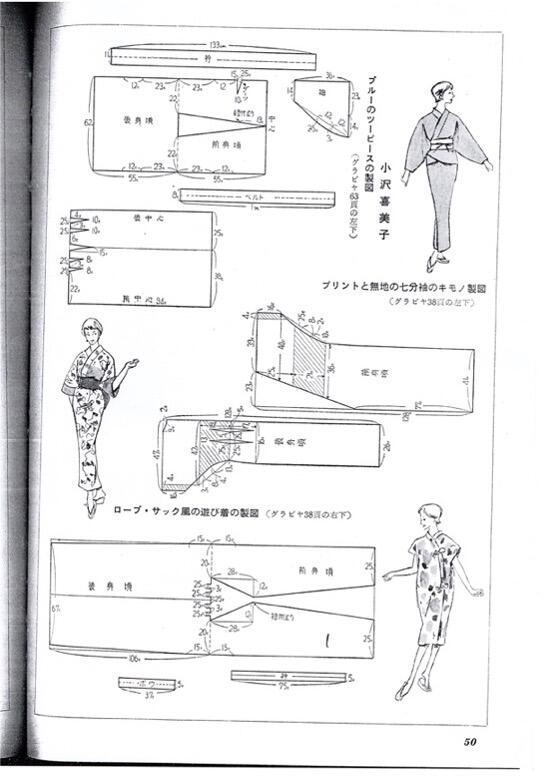

「新しいキモノ」が洋服の要素や洋裁技術を流用して制作されていたということは、先述の通りであるが、特筆すべきは、それが製図とともに展開されていたことである。例えば『美しいキモノ』に掲載されている「ブルーのツーピースの製図」(図4)では、襟、袖、後ろ身頃などパーツごとに布が裁断され、それらのパーツを縫い合わせて制作されることがわかる。このように、生地さえあれば、家庭裁縫という手段で誰でも簡単に「新しさ」を取り入れることができるのである。こうした製図は、「新しいキモノ」が、多くの女性たちが洋裁学校へと通う戦後特有の衣服であったこと、そして、着物を再び生活の中に取り入れるという目的をもって制作されていたことを明示する。

このようにして「新しいキモノ」とは、洋服の要素を流用することで家庭や生活の中に再び着物を取り入れる試みであったのだが、重要なことは、「新しいキモノ」の多くが呉服や和服関連の論者よりもむしろ、洋服デザイナーあるいは洋裁学校の関係者によって語られ、実践されていたことである。例えば、1977年にパリにメゾンを出店、オートクチュール組合に所属するなどし、高度経済成長期における日本のファッション産業を牽引してきた森英恵や、洋裁学校を興し、昭和皇后の専属デザイナーを務めた田中千代といった日本の洋裁を引導する洋服デザイナーたちである。とりわけ田中は1950年に改良を施した着物を「ニュー・きもの」と銘打ち、それをヨーロッパやアメリカでのファッションショーにて展開していた。田中は「新しいキモノ」について、「新しいキモノを創造する」という記事の中で以下のように記述している。

「衣服の目的たる実用と、装飾の二つの現代性を求めて、新しい衣服が考えられました。私は、こういう意図のもとに、新しいキモノを希望し、創りつづけていくわけです。*14」

*14田中千代「新しいキモノを創造する」『美しいキモノ』第2集、婦人画報社、1954年、149頁

ここでは、「新しいキモノ」に対して、「実用」と「装飾」という言葉が用いられている。すなわち、「実用」を目的とした改良であることのみならず、そこに「装飾」、すなわち新たな形態あるいは外観を「創造する」ことこそが「新しいキモノ」であるという主張である。また、田中はここで「新しいキモノ」のことを「新しい衣服」と記述している。洋服デザイナーである田中にとって、「新しいキモノ」は、和服/洋服という二項対立的な枠に留められる「着物」ではないのである。また、こうした考え方は田中に限ったことではない。服飾批評家であった河合玲は「新しいキモノ」について言及し、「最近は、和服といわないで、たゞ “きもの”と呼ぶところにも、すべての意味が含まれています。“着るもの”すなわち“きもの”という広い範囲を示す使い方は、和服と狭くしぼらなくてすむ、自由さが感じられます。*15」と述べている。河合はここで、「新しいキモノ」には和服という枠には留まらない「自由さ」があるとしているが、河合にとっても「新しいキモノ」は、従来の形式的な「着物」ではなかったのである。

また、「新しいキモノ」の「キモノ」という字には漢字、カタカナ、ひらがながあてられ、その表記方法が論者たちの間で統一することはなかった。そうした表記方法のゆらぎには、和服と洋服という枠組みに「新しいキモノ」を組み込むのではなく、洋服デザイナーたちが「きるもの」という視点で「新しいキモノ」を捉えていたことがうかがえる。

このように、洋服デザイナーとの関係から「新しいキモノ」を眺めると、それは洋服デザイナー自らの創意工夫によって「きるもの」を制作しようとする試みであったといえよう。

*15河合玲「私たちがきものに求めているもの 私の試みたアンケートから」『きもの』主婦の友社、1958年、41頁

図4「新しいキモノの製図」『美しいキモノ』第13集、1958年、50頁

5. おわりに

これまでみてきたように、「新しいキモノ」とは、洋服の要素を流用することで、洋服デザイナーによってなされる潮流であった。井上雅人が「パリ・モードが規範として存在し、その日本での翻訳者としてデザイナーたちが機能、さらに、そのデザイナーを模倣する集団が形成されていた*16」と説明するように、1950年代における洋服デザイナーとは、西洋あるいはアメリカの流行の解説者であり、また流行の衣服を制作するための技術を、洋裁を学ぶ女性たちへと媒介する役割を果たしていた。

そうした洋服デザイナーたちが語り、制作すること、また洋服を流用することで展開される「新しいキモノ」は、規範としてのパリ・モードを追従し、模倣する着物の姿を浮かび上がらせる。しかしながら、欧米の衣服の流行を「翻訳」し、模倣することしかできない洋裁教育者としてのデザイナーたちは、「新しいキモノ」をもって独自の「新しい衣服」を模索するのである。

1960年代後半になると既製服産業の台頭などの理由により、生活着としての着物の姿は身を潜め、「新しいキモノ」は消失していく。このように、「新しいキモノ」とは、わずかな期間に隆盛する衣服であった。しかしながら、それは、「模倣」と「創造」の狭間でゆれる洋服デザイナーたちの姿を映し出す。「新しい衣服」を創造する試みとしての「新しいキモノ」は、そうしたパリ・モードの「翻訳者」としてのデザイナーに対して、戦後日本における洋服デザイナーのあり方を問う一つの潮流であったといえよう。

*16井上雅人『洋裁文化と日本のファッション』青弓社、2017年、49頁

鈴木彩希(神戸大学)