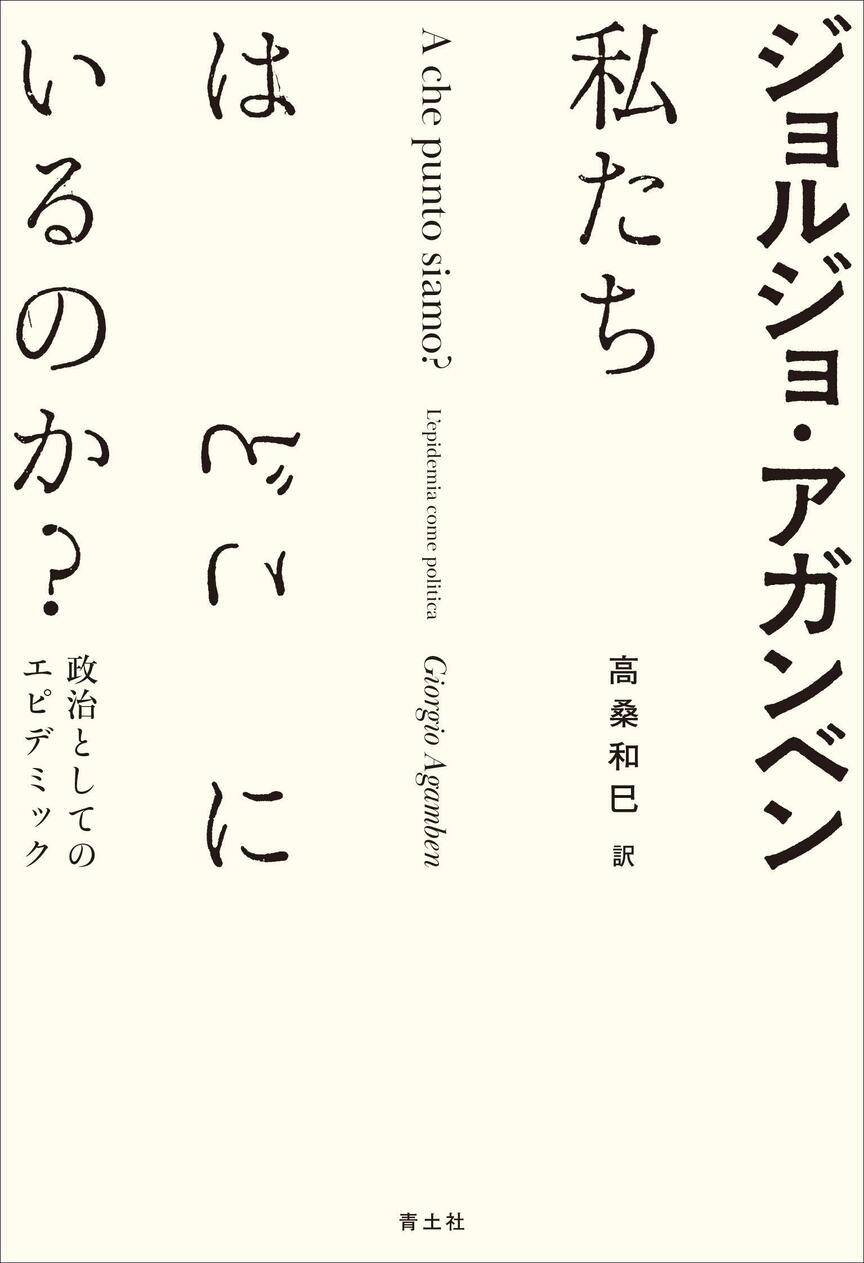

私たちはどこにいるのか? 政治としてのエピデミック

COVID-19の感染がイタリアでエピデミックの様相を呈しはじめたばかりの2020年2月下旬、ジョルジョ・アガンベンは「エピデミックの発明」を発表した。この短い論考は、エピデミックを口実に国家がなしくずし的に事実上の例外状態を成立・継続させることを批判するものだった。哲学者によるコロナ関連の発言としては最初期のものである。

その後、すぐにエピデミックは深刻化してパンデミックへと姿を変え、この議論は時宜を得ぬものとして嘲笑と黙殺の対象となった。だが、アガンベンは自論を曲げることなく、その後も短い論考を書き継いだ。それらが1冊にまとめられて2020年7月に刊行されたのが、本書『私たちはどこにいるのか? 政治としてのエピデミック』の元となっている同名の小著である(日本語版は7月に書かれた3本の論考も追加収録している)。

議論の細部には当然、異論もあることだろう。だが、だからといって、エピデミックを口実として社会的距離確保[ソーシャル・ディスタンシング]やらリモート云々やらを新たな常態(「ニュー・ノーマル」)として課そうとする主権的権力(その新たな行使のパターン)に対するアガンベンの批判が妥当性を失うとは思えない。

異様なほどにわかりやすい、かつてなく平易な本である。博覧強記のアガンベンの仕事にふだん触れることのない読者による早とちりが危惧されるほどである(また、平易だからといって、本書はアガンベン思想入門の一冊にはなりえない。これはあくまでもコロナ騒動という付帯状況の生んだ特殊な小著である)。

表象文化論学会の諸姉諸兄に対しては無用の心配だろうが、少なくとも『ホモ・サケル』と『例外状態』(さらには『王国と栄光』と『スタシス』)における考究が本書の下敷きとなっていることは、アガンベンの展開している議論の是非を云々するにあたって必ず踏まえていただきたい点である。

個人的に面白く読めたのは、カネッティ『群衆と権力』における接触恐怖に関する議論の参照と、ハイデガー『存在と時間』における恐怖論の援引である(もちろん、両者ともコロナ騒動という文脈においてなされている)。それを含め、アガンベンの行論をご自身でじかに確かめていただければ幸いである。

(高桑和巳)